भारतीय जलवायु - मानसून, सूखे और बाढ़ का प्रभाव | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

भारत के जलवायु क्षेत्र

भारत में कई विशिष्ट जलवायु क्षेत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी विशेषताएँ हैं। यहाँ इन क्षेत्रों का विस्तृत विवरण दिया गया है:

उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु क्षेत्र

- इस क्षेत्र में तापमान हमेशा गर्म रहता है, जो पूरे वर्ष 18°C से ऊपर रहता है।

- सबसे गर्म महीने दिसंबर, अप्रैल और मई होते हैं, जिनमें तापमान 18°C से 27°C के बीच होता है।

- जुलाई और अगस्त सबसे ठंडे महीने होते हैं, जिनमें भारी वर्षा होती है।

- वार्षिक औसत वर्षा 250 सेमी से अधिक होती है, जो गीले सदाबहार वन के विकास का समर्थन करती है।

- इस जलवायु वाले क्षेत्र में पश्चिमी तटीय पट्टी, बॉम्बे के दक्षिण में पश्चिमी घाट, मेघालय, पश्चिमी नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।

उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र (सूखा जलवायु)

- इस क्षेत्र की विशेषता लंबी सूखी अवधि है।

- सर्दियों में भी, तापमान 18°C से ऊपर रहता है, जबकि गर्मियों में तापमान 46°C तक पहुँच जाता है।

- गर्मियों में वर्षा की औसत मात्रा लगभग 100 सेमी होती है, सिवाय दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों के, जहाँ वर्षा पर्याप्त होती है।

- यह जलवायु क्षेत्र दक्षिणी प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर करता है, जिसमें पश्चिमी घाट के पूर्व में बंजर भूमि, उत्तर-पूर्वी गुजरात, दक्षिण बिहार, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, पूर्वी महाराष्ट्र और पूर्वी तमिलनाडु का तट शामिल है।

उष्णकटिबंधीय स्टीप क्षेत्र

- इस क्षेत्र का औसत तापमान 27°C से अधिक होता है, जिसमें न्यूनतम तापमान लगभग 23°C होता है।

- अप्रैल और मई सबसे गर्म महीने होते हैं, जिनमें तापमान 30°C से अधिक होता है।

- इस क्षेत्र में 75 सेमी से कम वर्षा होती है, जिससे यह सूखा स्थितियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

- वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान होती है।

- इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट के पूर्व में वर्षा छाया क्षेत्र शामिल है, जो कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करता है।

उप-उष्णकटिबंधीय स्टीप क्षेत्र

- इस क्षेत्र में औसत तापमान 27°C से अधिक होता है, जबकि गर्मियों में तापमान 48°C तक पहुँच जाता है।

- दक्षिण-पश्चिम मानसून से वर्षा की औसत मात्रा 50 से 75 सेमी होती है।

- वर्षा अक्सर अपर्याप्त होती है, जिससे व्यापक सूखे की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।

- यह क्षेत्र पंजाब से कच्छ और सौराष्ट्र तक फैला हुआ है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान और उत्तर गुजरात शामिल हैं।

उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान क्षेत्र

- इस क्षेत्र में गर्मियों का तापमान 48°C से अधिक होता है, जबकि सर्दियों में तापमान 10°C तक गिर सकता है।

- मई और जून सबसे गर्म महीने होते हैं।

- वार्षिक औसत वर्षा केवल 12.5 सेमी होती है और यह अत्यंत अप्रत्याशित होती है।

- गर्मी के दौरान उच्च वाष्पीकरण दरें और ठंडी सर्दियाँ फसल उत्पादन को सीमित करती हैं, सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ नदी सिंचाई होती है।

- इस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ हिस्से शामिल हैं, जो रेत के मैदानों से भरे हुए हैं।

आर्द्र उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्र

- इस क्षेत्र में गर्मियों का तापमान 46°C से 48°C के बीच होता है।

- औसत वर्षा, जो मुख्य रूप से गर्मियों के मानसून से होती है, लगभग 62.5 सेमी है, जो पूर्वी क्षेत्रों में 250 सेमी से अधिक हो जाती है।

- सर्दियाँ सामान्यत: सूखी होती हैं।

- यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मैदान, बिहार, उत्तरी बंगाल, असम के कुछ हिस्से और अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है।

पहाड़ी क्षेत्र

- भारत का पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित विशेषताओं से पहचाना जाता है:

- ऊँचाई: यह क्षेत्र उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों से बना है, जहाँ जलवायु ऊँचाई के साथ भिन्न होती है।

- तापमान: अन्य क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः ठंडा तापमान, दिन और रात के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताएँ होती हैं।

- वर्षा: उच्च स्तर की वर्षा, जो पहाड़ों के भीतर क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न हो सकती है।

- वनस्पति: विविध वनस्पति, जो ऊँचाई के आधार पर अल्पाइन घास के मैदानों से घने जंगलों तक होती है।

- मानव गतिविधि: कठिन परिस्थितियों के कारण सीमित कृषि गतिविधियाँ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मवेशी चराई और पर्यटन होता है।

शिलोंग वर्षा पैटर्न

भारत में जलवायु और प्राकृतिक आपदाएँ

- जून में औसत तापमान 15°C से 17°C के बीच होता है, जबकि सर्दियों में यह 8°C से नीचे गिर सकता है।

- हिमालय के उत्तरी ढलानों पर, वर्षा अधिक होती है, जो आमतौर पर 200 सेमी से अधिक होती है।

- इसके विपरीत, पश्चिमी ढलानों पर 250 सेमी से अधिक वर्षा होती है।

- पूरा हिमालय क्षेत्र, जिसमें ट्रांस-हिमालय और मुख्य हिमालय शामिल हैं, इस श्रेणी में आता है।

- भारत के लगभग 12% क्षेत्र को औसतन 61 सेमी से कम वर्षा मिलती है, और केवल 8% को 250 सेमी से अधिक वर्षा मिलती है।

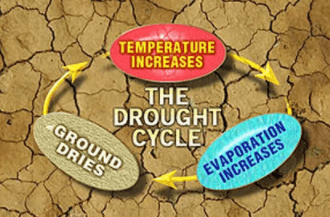

- भारतीय मानसून की अप्रत्याशितता के कारण सूखा स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।

सूखा चक्र

- सूखे से प्रभावित क्षेत्र: सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान।

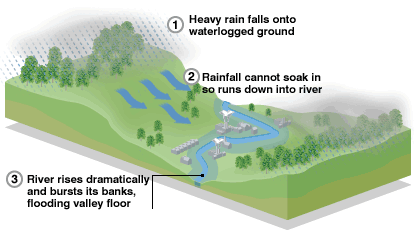

- बाढ़ के कारण: लगभग 60% बाढ़ क्षति भारत में नदी बाढ़ से आती है, जबकि 40% भारी वर्षा और चक्रवातों के कारण होती है।

बाढ़ के कारण

- बाढ़ के लिए प्रवण क्षेत्रों में शामिल हैं:

- हिमालयी नदियों का बेसिन, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को प्रभावित करता है।

- कौसी और दमोडर नदियाँ महत्वपूर्ण तबाही लाती हैं।

- ब्रह्मपुत्र बेसिन भूकंप और भूस्खलनों के प्रति संवेदनशील है, जिससे जल प्रवाह में रुकावट आती है।

बाढ़ नियंत्रण नीति और कार्यक्रम

- राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण नीति तीन चरणों में बाँटी गई है:

- तत्काल चरण: दो साल तक चलता है और इसमें बुनियादी जलविज्ञान डेटा एकत्र करना, तटबंध बनाना, तत्काल मरम्मत, नदी चैनलों में सुधार और गाँवों को बाढ़ स्तर से ऊँचा करना शामिल है।

- अल्पकालिक चरण: चार से पाँच वर्षों तक चलता है, जिसमें सतही जल निकासी को बढ़ाना, उचित बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित करना और गाँवों को पुनः स्थानांतरित करना या ऊँचा करना शामिल है।

- दीर्घकालिक चरण: इसमें बांध या भंडारण जलाशयों का निर्माण करना, जल संरक्षण के लिए योजनाएँ बनाना और बड़े चैनल डायवर्जन खोदना शामिल है।

1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत के बाद, सुरक्षा उपायों को दूसरे योजना से लागू किया गया, जिसमें जल निकासी और जलभराव विरोधी उपायों पर जोर दिया गया। बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी केंद्रों की स्थापना कुछ सबसे बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में की गई है। सभी राज्यों में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड और नदी आयोग स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड भी स्थापित किया गया है।

बहुउद्देशीय जलाशय

- कई नदियों पर बाढ़ नियंत्रण भंडारण के साथ बहुउद्देशीय जलाशय बनाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- महानदी (हिराकुद पर)

- दमोडर (कोनार, मैथन, पांछेत और तिलैया पर)

- सुतlej (भाखड़ा पर)

- ब्यास (पोंग पर)

- ताप्ती (उकाई पर)

इन जलाशयों ने निचले नदी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। कुछ बहुउद्देशीय जलाशयों, जैसे भाखड़ा नंगल पर सुतlej और नगरजुन सागर, में विशेष बाढ़ नियंत्रण भंडारण नहीं है, फिर भी वे निचले क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन में मदद करते हैं। इसके अलावा, तटबंधों, जल निकासी चैनलों, नगर सुरक्षा उपायों और गाँवों को ऊँचा करने सहित विभिन्न बाढ़ सुरक्षा कार्य किए गए हैं। बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली भी विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई है।

फ्लैश बाढ़

फ्लैश बाढ़ अचानक और तीव्र बाढ़ होती हैं जो आमतौर पर सूखे क्षेत्रों में, विशेष रूप से घाटियों में होती हैं। ये स्थानीय घटनाएँ आमतौर पर मानसून के मौसम में भारी वर्षा द्वारा प्रेरित होती हैं।

- इस प्रकार की बाढ़ के दौरान, जल स्तर बहुत कम समय में तेजी से बढ़ सकता है, जिससे तीव्र और शक्तिशाली जल प्रवाह उत्पन्न होता है।

- फ्लैश बाढ़ छिपी या निष्क्रिय जल निकासी प्रणालियों को सक्रिय कर सकती हैं, जिससे वे अस्थायी धाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं।

- इससे उन बड़े क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है जो अवैध रूप से इन दफन जल निकासी बिस्तरों में खेती कर रहे हैं, जो निम्न-भूमि क्षेत्रों में पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और उत्पादकता में कमी लाती है।

- इसके अलावा, बाढ़ से घरों, सड़कों और पुलों का ढहना हो सकता है।

बाढ़ रोकथाम के उपाय

फ्लैश बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए, इन क्षेत्रों में उचित पौधों की कवर स्थापित करना महत्वपूर्ण है, जिसमें उपयुक्त सिल्वोपैस्टर प्रणाली शामिल है। निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की जाती है:

- खेतों के बंडों पर घास बोएँ, जिसे अक्सर खाइयों द्वारा समर्थित किया जाता है, और इन खाइयों में पेड़ लगाएँ।

- अस्थायी धाराओं के निकट कृषि गतिविधियों को नियंत्रित करें।

- इन धाराओं के किनारों को वनस्पति से मजबूत करें।

- मृत या दफन जल निकासी प्रणालियों के बिस्तरों पर खेती करने से बचें।

भारत में वर्षा

- भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है, जो आमतौर पर मध्य जून से मध्य सितंबर तक होती है।

- यह वर्षा मौसमी होती है और अप्रत्याशित हो सकती है, जिसमें समय और तीव्रता में भिन्नता होती है।

- कभी-कभी, मानसून जल्दी आ सकते हैं, जिससे बाढ़ आ सकती है, जबकि अन्य समय में, वे देर से पहुँचते हैं, जिससे सूखा उत्पन्न होता है।

- मानसून की जल्दी या देर से वापसी भी गंभीर सूखा स्थितियों को उत्पन्न कर सकती है।

- भारत में वर्षा वितरण असमान है:

- लगभग 10% भारत को 200 सेमी से अधिक वर्षा प्राप्त होती है।

- लगभग 25% देश को 75 सेमी से कम वर्षा प्राप्त होती है।

- भारतीय वर्षा अक्सर भारी होती है, जिसमें कहा जाता है, "यहाँ बारिश होती है, वर्षा नहीं होती।"

- पहाड़ियों की उपस्थिति वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करती है; ऊँची पहाड़ियाँ मानसून को ऊपर की ओर धकेलती हैं, जिससे वर्षा होती है।

फसलों के लिए मानसून का महत्व

- कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो दक्षिण-पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून पर अत्यधिक निर्भर करती है।

- कहा जाता है, "भारतीय बजट मानसून पर एक जुआ है," जो इन वर्षा पर निर्भरता को दर्शाता है।

- ग्रीष्मकालीन फसलें, जिन्हें Kharif फसलें कहा जाता है, मानसून पर निर्भर करती हैं।

- ग्रीष्मकालीन मानसून में विफलता से अकाल और खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है; "यदि मानसून विफल होता है, तो कृषि उद्योग में लॉकआउट होता है" इस जोखिम को रेखांकित करता है।

भारतीय मौसम और जेट धाराएँ

- भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा का परिवर्तन गुणांक 15 प्रतिशत तक कम है। इसका मतलब है कि यहाँ के मानसून हर साल बहुत सुसंगत होते हैं।

- कच्छ और गुजरात में परिवर्तन गुणांक 40 प्रतिशत तक हो सकता है, जो संकेत देता है कि ये मानसून कमजोर और अप्रत्याशित हो सकते हैं।

- कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन गुणांक 50% से 80% के बीच होता है। इन स्थानों पर, मानसून को अवरुद्ध करने के लिए कोई ऊँची पहाड़ियाँ नहीं होती हैं, जिससे अधिक परिवर्तनशीलता होती है।

भारतीय मौसम को प्रभावित करने वाले कारक

- भारतीय मौसम को कई महत्वपूर्ण कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- पृष्ठीय दबाव और हवाओं का वितरण।

- ऊपरी वायु परिसंचरण।

- विभिन्न वायु द्रव्यमान का प्रवाह।

- पश्चिमी विक्षोभ।

- जेट धारा: ये तेज हवाएँ वातावरण में ऊपरी troposphere में होती हैं।

एक महत्वपूर्ण जेट धारा मध्य एशिया और हिमालय के ऊपर बहती है। यह जेट धारा कई तरीकों से भारतीय मौसम और मानसून पर बड़ा प्रभाव डालती है:

- सर्दियों में, मध्य एशिया में उच्च दबाव उत्तर-पश्चिमी महाद्वीपीय वायु द्रव्यमान को उत्तर भारत में धकेलता है।

- जेट धारा इन हवाओं को भारत में लाने में मदद करती है, साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी।

- हिमालय पश्चिमी हवाओं को दो शाखाओं में विभाजित करता है: उत्तरी और दक्षिणी शाखा।

- गर्मी में, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन

|

93 videos|435 docs|208 tests

|