भारतीयों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियाँ-1 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कई पहलुओं के व्यक्ति थे। उन्हें राष्ट्रपति कार्यालय में लाए गए उनके अच्छे स्वभाव के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, लेकिन वे एक लेखक और प्रेरणादायक वक्ता, तमिल के कवि, शौकिया संगीतकार और बहु-प्रतिभाशाली भी थे। हालांकि, सबसे बढ़कर, वे एक वैज्ञानिक थे जिनमें आविष्कार, अनुकूलन और प्रशासन की अद्भुत क्षमताएँ थीं - ये गुण उन्हें राष्ट्रीय कल्पना के अग्रिम मोर्चे पर ले गए जब रॉकेट विज्ञान, जिसमें उन्होंने अपने पेशेवर जीवन का अधिकांश समय समर्पित किया, ने भारत को आकाश की ओर बढ़ने में सहायता की। कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे।

- डीआरडीओ में प्रारंभिक करियर: डॉ. कलाम ने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक करने के बाद डीआरडीओ में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। वे रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (DRDS) के सदस्य बने और डीआरडीओ के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट (ADE) में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि उन्होंने एक छोटे हावरक्राफ्ट को डिज़ाइन करके अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण और तकनीकी कौशल को प्रदर्शित किया।

- विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना: 1965 में, डॉ. कलाम ने डीआरडीओ के भीतर एक स्वतंत्र प्रयास शुरू किया, जो एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर केंद्रित था। उनकी पहल को 1969 में सरकार से मंजूरी मिली, जिससे इस परियोजना का विस्तार अतिरिक्त इंजीनियरिंग प्रतिभा के साथ हुआ। यह परियोजना डॉ. कलाम के नेतृत्व कौशल और महत्वाकांक्षी तकनीकी उपक्रमों का नेतृत्व करने की क्षमता को उजागर करती है।

- प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट: अपने डीआरडीओ के कार्यकाल के दौरान, डॉ. कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्देशन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास करना था, जिसमें एसएलवी कार्यक्रम से प्राप्त तकनीकी उन्नतियों का उपयोग किया गया। उनकी भागीदारी भारत की स्वदेशी मिसाइल विकास क्षमताओं को बढ़ाने में उनके योगदान को रेखांकित करती है।

- एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP): डॉ. कलाम IGMDP के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत रहे, जहाँ उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञता भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण रही।

- पोखरण-II परमाणु परीक्षणों में योगदान: प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के सचिव के रूप में, डॉ. कलाम ने पोखरण-II परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भागीदारी भारत की रक्षा और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के प्रति उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता और प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

- इसरो के साथ जुड़ाव: डॉ. कलाम INCOSPAR से जुड़े थे, जो इसरो का पूर्ववर्ती था, जिसे डॉ. विक्रम साराभाई ने स्थापित किया था। उन्होंने थुंबा समवर्ती रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) की स्थापना में योगदान दिया, जिसने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों की नींव रखी। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV-III) के परियोजना निदेशक के रूप में उनके योगदान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) में उनकी भागीदारी भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान को रेखांकित करती है।

- युवाओं के लिए प्रेरणा: डॉ. कलाम की प्रभावशाली भाषण और निर्णय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में आरामदायक जीवन को छोड़कर शिक्षण को अपनाने का उनका निर्णय उनकी अगली पीढ़ी को पोषित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहलू डॉ. कलाम की एक मेंटर और प्रेरक के रूप में स्थायी विरासत को उजागर करता है।

- विविध रुचियाँ और प्रतिभाएँ: डॉ. कलाम की रुचियाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परे थीं। वे शाकाहारी थे और उनमें गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी, जो कि कुरान और भगवद गीता दोनों का समान रूप से उच्चारण करने की उनकी क्षमता से स्पष्ट होती है। वे शास्त्रीय संगीत में दक्ष थे और वीणा को कुशलता से बजाते थे, जो उनकी कलात्मक पक्ष को प्रदर्शित करता है। डॉ. कलाम की साहित्यिक गतिविधियाँ, जिसमें तमिल कविताएँ लिखना और कई किताबें लिखना शामिल हैं, उनकी बहुआयामी व्यक्तित्व और बौद्धिक गहराई को दर्शाती हैं।

चाहे यह उनके परमाणु हथियारों के पक्ष में प्रवचन हो, उनके विचार - लेकिन केवल राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद - सज़ा-ए-मौत के उन्मूलन के कारण, उनकी कभी-कभी उदासीन कविता, और उनके दर्शकों को एक साथ उनके उपदेशों को दोहराने के लिए प्रेरित करने की शर्मिंदगी, कलाम का एक पक्ष हमेशा ऐसा था जिसे उनके प्रशंसक भी पसंद नहीं कर सकते थे। लेकिन उनकी उपस्थिति में अस्वस्थ रहना असंभव था, उनका चेहरा अक्सर एक कठोर अभिव्यक्ति में सेट होता था जैसे कोई स्कूल शिक्षक जिसने एक महत्त्वपूर्ण विचार पर पहुंचा हो, उनका सफेद बाल व्यवस्थित रूप से रास्ते से बाहर रहता था। SLV-3 की सफलता ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, और अंततः 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया।

सीवी रमन

- रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक गैर-नाशक तकनीक है जिसका उपयोग रासायनिक विश्लेषण के लिए किया जाता है। यह रासायनिक संरचना, चरण, बहुरूपता, क्रिस्टलिनिटी, और आणविक इंटरैक्शन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसमें हल्की किरणों का किसी सामग्री में रासायनिक बंधनों के साथ अंतःक्रिया शामिल होती है, जिसमें बिखरी हुई रोशनी का एक हिस्सा रमन बिखराव प्रदर्शित करता है, जो विश्लेष्य की रासायनिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

रमन बिखराव:

- रमन बिखराव तब होता है जब अणु उच्च-तीव्रता लेज़र स्रोत से आने वाली रोशनी को बिखेरते हैं। अधिकांश बिखरी हुई रोशनी लेज़र की तरंग दैर्ध्य के समान होती है (रेलेघ बिखराव), जो सीमित जानकारी प्रदान करती है। एक छोटी मात्रा (आमतौर पर 0.0000001%) भिन्न तरंग दैर्ध्य पर बिखेरती है, जिसे रमन बिखराव कहा जाता है, जो विश्लेष्य की रासायनिक संरचना के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।

वायरस पहचान में अनुप्रयोग:

- शोधकर्ताओं ने लार के नमूनों में RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया है। मानव लार में पर्याप्त नए कोरोनावायरस की उपस्थिति के कारण, यह विधि स्क्रीनिंग उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हो जाती है। अध्ययन में लार के नमूनों में गैर-संक्रामक RNA वायरस मिलाए गए और उनका विश्लेषण रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से किया गया।

विधि:

- शोधकर्ताओं ने कच्चे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटा का विश्लेषण किया, वायरल सकारात्मक और नकारात्मक नमूनों के संकेतों की तुलना की। लगभग 1,400 स्पेक्ट्रा प्रति नमूने का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया, जिससे 65 रमन स्पेक्ट्रल विशेषताओं का एक सेट पहचाना गया जो वायरल सकारात्मक संकेत की पहचान के लिए पर्याप्त था।

महत्व:

- यह दृष्टिकोण COVID-19 महामारी सहित वायरल प्रकोपों के प्रबंधन में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को लागू करने के लिए आधार के रूप में कार्य कर सकता है। हालाँकि, COVID-19 के मामले में, यह मुख्य रूप से स्क्रीनिंग के लिए कार्य करता है क्योंकि यह वायरल-विशिष्ट संकेतों का पता लगाने में असमर्थ है। यह प्रक्रिया, जिसमें डेटा अधिग्रहण और विश्लेषण के लिए केवल एक मिनट लगता है और अतिरिक्त अभिकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती, एक त्वरित और लागत-कुशल स्क्रीनिंग समाधान प्रदान करती है। पोर्टेबल रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो प्रवेश बिंदुओं या देखभाल सुविधाओं पर स्थापित होते हैं, जल्दी से व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जिससे जन स्वास्थ्य उपायों में सुधार होता है।

सत्येंद्रनाथ बोस

पदार्थ सभी पदार्थों को शामिल करता है जो स्थान घेरते हैं और ब्रह्मांड में द्रव्यमान रखते हैं। इसमें सबसे छोटे कणों से लेकर विशाल खगोलीय पिंडों तक सब कुछ शामिल है। पदार्थ परमाणुओं से बना होता है, जो सभी पदार्थों के मूलभूत निर्माण खंड होते हैं।

परमाणु

परमाणु पदार्थ की मूल इकाइयाँ हैं, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना एक नाभिक होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनों के बादल से घेर रखा होता है।

- प्रोटॉन सकारात्मक चार्ज रखते हैं, न्यूट्रॉन तटस्थ होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नकारात्मक चार्ज रखते हैं।

- परमाणु एक तत्व की सबसे छोटी इकाई है जो उस तत्व के रासायनिक गुणों को बनाए रखती है।

अणु

अणु तब बनते हैं जब परमाणु रासायनिक बंधन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को साझा या स्थानांतरित करते हैं। वे उस यौगिक की सबसे छोटी इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को बनाए रखती है।

- अणु सरल हो सकते हैं, जैसे कि एक ही तत्व के दो परमाणुओं से बने (जैसे, ऑक्सीजन गैस, O2), या जटिल, विभिन्न परमाणुओं से बने (जैसे, पानी, H2O)।

पदार्थ की अवस्थाएँ

- ठोस: कण निकटता से पैक होते हैं, निश्चित आकार और मात्रा बनाए रखते हैं।

- तरल: कणों की गति में अधिक स्वतंत्रता होती है, जिससे वे बह सकते हैं और अपने कंटेनर का आकार ले सकते हैं जबकि एक स्थिर मात्रा बनाए रखते हैं।

- गैस: कणों में उच्च ऊर्जा होती है और वे एक दूसरे से दूर होते हैं, जिससे वे अपने कंटेनर के पूरे आयतन को भर सकते हैं और उसका आकार ले सकते हैं।

- प्लाज्मा: यह पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें अत्यधिक उच्च ऊर्जा स्तर होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से हटा दिए जाते हैं, जिससे सकारात्मक चार्ज वाले आयनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण बनता है।

बोस-आइनस्टीन संघनन (BEC)

BEC एक पदार्थ की अवस्था है जो लगभग शून्य तापमान पर बनती है, जहाँ परमाणु एकल क्वांटम इकाई के रूप में व्यवहार करते हैं जिसमें तरंग जैसी विशेषताएँ होती हैं।

- BEC की भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस ने लगभग एक सदी पहले की थी।

- यह कुछ तत्वों को लगभग शून्य तापमान पर ठंडा करके बनाया जाता है, जिससे परमाणु एक साथ समूहित होते हैं और एक एकल क्वांटम वस्तु के रूप में व्यवहार करते हैं।

- BEC का उपयोग क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करने, सुपरफ्लुइड व्यवहार का अनुकरण करने, और कण-तरंग द्वैत जैसे घटनाओं का अन्वेषण करने के लिए किया जाता है।

- अंतरिक्ष में BEC बनाना आसान है क्योंकि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों के कारण संघनन की अवधि पृथ्वी पर प्रयोगों की तुलना में अधिक होती है।

विक्रम साराभाई

विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ। साराभाई ने भारत के भविष्य को खगोल विज्ञान में आकार देने और देश के अंतरिक्ष अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयासों की स्थापना

- भारतीय राष्ट्रीय समिति के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान (INCOSPAR) की स्थापना करने के लिए भारतीय सरकार को प्रेरित किया।

- INCOSPAR के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिससे भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों की नींव रखी।

ISRO में परिवर्तन

- INCOSPAR का पुनर्गठन और नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) करना, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति अधिक संगठित और केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला।

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) की स्थापना

- 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की, जिससे कॉस्मिक रे पर अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत हुई।

- अपने निवास, रिट्रीट से संचालन की शुरुआत की, जो उनके वैज्ञानिक उन्नति के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

रॉकेट लॉन्च स्थल का विकास

- थुम्बा, केरल में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च स्थल स्थापित किया, जो अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रयोगों के लिए एक रणनीतिक स्थान प्रदान करता है।

केबल टेलीविजन का परिचय

- NASA के साथ अपने संबंधों के माध्यम से भारत में केबल टेलीविजन के परिचय की सुविधा प्रदान की।

- 1975 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न प्रयोग (SITE) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे शैक्षिक टेलीविजन सामग्री तक पहुँच का विस्तार हुआ।

सैटेलाइट विकास में नेतृत्व

- भारत के पहले सैटेलाइट, आर्यभट्ट, के विकास का नेतृत्व किया, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (IIMA) की स्थापना

- भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में योगदान दिया।

सम्मान और मान्यता

- 1966 में भारत की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण प्राप्त किया, विशेष रूप से अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में।

- 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर उनके स्थायी प्रभाव को मान्यता देता है।

विक्रम साराभाई की दूरदर्शी नेतृत्व और अग्रणी प्रयासों ने भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान में अद्वितीय प्रगति की नींव रखी, जिससे देश की प्रगति पर एक अमिट छाप छोड़ी।

होमी जे. भाभा

होमी जेहांगिर भाभा, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ, एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी हैं, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम में अपनी मौलिक योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं।

शैक्षणिक और व्यावसायिक करियर

- भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) के संस्थापक निदेशक और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया।

- उन्हें "भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक" के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के परमाणु प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- वे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, त्रोम्बे (AEET) के भी संस्थापक निदेशक थे, जिसे अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के रूप में जाना जाता है।

योगदान और उपलब्धियाँ

- भाभा का योगदान TIFR और AEET को भारत के परमाणु अनुसंधान के प्रमुख संस्थानों के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण था।

- उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें प्रतिष्ठित एडम्स पुरस्कार और पद्म भूषण शामिल हैं।

- उन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार नामांकित किया गया।

परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत

- भाभा ने ब्रिटेन में अपने परमाणु भौतिकी करियर की शुरुआत की लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारत लौट आए।

- उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जैसे जवाहरलाल नेहरू को भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- इससे कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की स्थापना और परमाणु हथियारों पर कार्य की शुरुआत हुई।

प्रमुख संस्थानों की स्थापना

- भाभा ने 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, जिसके वे पहले अध्यक्ष बने।

- नेहरू ने 1948 में भाभा को परमाणु कार्यक्रम का निदेशक नियुक्त किया, उन्हें परमाणु हथियारों के विकास का कार्य सौंपा।

विरासत

भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आर्किटेक्ट माना जाता है। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन के लिए थोरियम भंडार के उपयोग पर जोर दिया, जिससे भारत की दृष्टि अन्य देशों से भिन्न होती है। यह दृष्टि भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में परिणत हुई।

होमी जेहांगिर भाभा की दूरदर्शी नेतृत्व और मौलिक वैज्ञानिक योगदान भारतीय परमाणु परिदृश्य को आकार देते रहते हैं, जिससे उन्हें वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्रीय विकास के एक स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है।

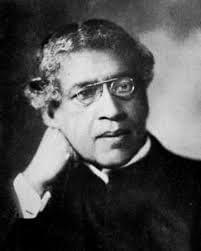

जेसी बोस

सर जगदीश चंद्र बोस एक जीवविज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी और विज्ञान कथा के प्रारंभिक लेखक थे। उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की जांच में अग्रणी भूमिका निभाई, पौधों के विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयोगात्मक विज्ञान की नींव रखी। IEEE ने उन्हें रेडियो विज्ञान के पिताओं में से एक के रूप में नामित किया।

विविध योगदान

- सर जगदीश चंद्र बोस एक बहु-क्षेत्रीय विद्वान थे, जो जीवविज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, और विज्ञान कथा लेखन में उत्कृष्टता प्राप्त करते थे।

- उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स, पौधों के विज्ञान, और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयोगात्मक विज्ञान में अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाई।

रेडियो विज्ञान में अग्रणी कार्य

- बोस के रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के अध्ययन ने उन्हें IEEE द्वारा रेडियो विज्ञान के पिताओं में से एक के रूप में मान्यता दिलाई।

- उनके groundbreaking योगदान ने इन क्षेत्रों में आगे की प्रगति के लिए आधार तैयार किया।

पौधों के विज्ञान में नवाचार

- बोस के पौधों के विज्ञान में योगदान भी उतना ही उल्लेखनीय था। उन्होंने पौधों की वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया और पौधों की физиोलॉजी में महत्वपूर्ण खोजें कीं।

- उनके क्रेस्कोग्राफ का उपयोग करके उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह प्रदर्शित किया कि पशु और पौधों के ऊतकों के बीच समानांतरता है, जिससे पौधों की घटनाओं की समझ में वृद्धि हुई।

बंगाली विज्ञान कथा के पिता

- बोस को बंगाली विज्ञान कथा का पिता माना जाता है, जिन्होंने अपनी वैज्ञानिक प्रयासों के साथ-साथ अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

- उनकी कल्पनाशील कहानी कहने की शैली ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और बंगाल के साहित्यिक परिदृश्य को समृद्ध किया।

बोस संस्थान की स्थापना

- बोस के अंतःविषय अनुसंधान के दृष्टिकोण ने 1917 में बोस संस्थान की स्थापना की, जो भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है।

- उनके निधन तक संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने नवाचार और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा दिया।

पेटेंटिंग पर नैतिक रुख

- साथी वैज्ञानिकों के दबाव के बावजूद, बोस ने अपने आविष्कारों को पेटेंट कराने के प्रति एक सिद्धांतात्मक आपत्ति बनाए रखी, ज्ञान की खोज को मानवता के सामूहिक लाभ के लिए महत्व दिया।

प्रयोगात्मक नवाचार

- बोस द्वारा बनाए गए स्वचालित रिकॉर्डर जो पौधों की सूक्ष्म गति का पता लगाने में सक्षम थे, पौधों के व्यवहार में आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जैसे प्रतिक्रियाओं के प्रति उत्तरदायिता और यहां तक कि पौधों में भावनाओं का एक प्रकार समझा जा सकता है।

ये प्रयोगात्मक नवाचार उनके अग्रदर्शी आत्मा और वैज्ञानिक सत्य की निरंतर खोज को उजागर करते हैं।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|