मथुरा कला विद्यालय | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

प्राचीन भारत में कला और साहित्य

- कुशान साम्राज्य के समय में, विदेशी राजकुमारों ने भारतीय कला और साहित्य के प्रति गहरी रुचि दिखाई, जो नए विश्वास में परिवर्तित हुए लोगों की उत्सुकता को दर्शाती है।

- कुशान साम्राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को एकजुट किया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न कला स्कूलों का उदय हुआ, जिनमें केंद्रीय एशियाई, गंधार, और मथुरा शामिल हैं।

- केंद्रीय एशिया से आने वाले कलात्मक टुकड़े स्थानीय और भारतीय तत्वों का मिश्रण दर्शाते हैं, जो बौद्ध धर्म से गहराई से प्रभावित हैं।

- उसी युग में, विंध्य पहाड़ियों के दक्षिण में विभिन्न स्थानों पर अद्भुत कला के काम किए गए।

- महाराष्ट्र में शानदार बौद्ध गुफाओं को चट्टानों में तराशा गया।

- आंध्र प्रदेश में, नागार्जुनकोंडा और अमरावती जैसे स्थान बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे, जहाँ बुद्ध से संबंधित कहानियों को दर्शाने वाले कई पैनल बनाए गए।

- सबसे प्राचीन बौद्ध पैनल बोध-गया, सांची, और भरहुत में पाए जाते हैं, जो दूसरी शताब्दी पूर्व की हैं।

- हालांकि, ईसाई युग के प्रारंभिक सदियों के दौरान मूर्तिकला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

मथुरा कला विद्यालय

मथुरा कला विद्यालय, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है, पहली शताब्दी ईस्वी के आस-पास उभरा और यह बौद्ध कला के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस विद्यालय की पहचान इसके विशिष्ट शैली से है, जो स्वदेशी परंपराओं से विकसित हुई और गुप्त काल (ईस्वी 325 से 600) के दौरान अपने चरम पर पहुँची।

काल और उत्पादन का केंद्र

- मथुरा कला विद्यालय को एक पूरी तरह से स्वदेशी शैली के रूप में परिभाषित किया गया है, जो मुख्यतः मौर्य के बाद के काल, विशेष रूप से शुंग काल के दौरान विकसित हुई, और गुप्त काल के दौरान अपने चरम पर पहुँची।

- ईसाई युग के प्रारंभिक शताब्दियों ने इस विद्यालय के विकास को चिह्नित किया, जिसमें मथुरा कला उत्पादन का पारंपरिक केंद्र बना रहा।

- अन्य महत्वपूर्ण केंद्र जो उभरे उनमें सारनाथ और कोसंबी शामिल हैं।

- इस विद्यालय में उपयोग की जाने वाली सामग्री, विशेष रूप से धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर, ने मूर्तियों की स्थायित्व और विशिष्ट उपस्थिति में योगदान किया।

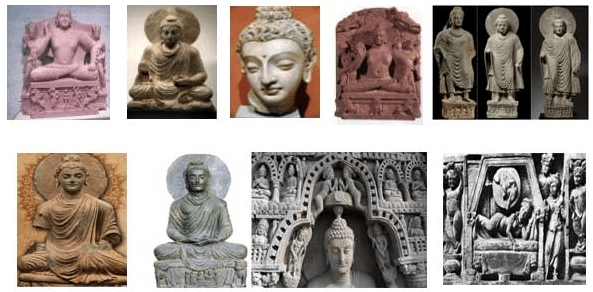

बुद्ध की छवियों का विकास और विशेषताएँ

- सांची, बरहुत या गया जैसे स्थानों में पहले की प्रस्तुति के विपरीत, जहां बुद्ध को पदचिन्हों या चक्र के द्वारा प्रतीकित किया गया था, मथुरा विद्यालय में बुद्ध की मानव छवियों का उदय हुआ।

- प्रारंभ में, मथुरा के कारीगरों ने मौर्य युग की यक्ष और यक्षी की मूर्तियों के रूपों को जारी रखा।

- हालांकि, समय के साथ, उन्होंने एक अद्वितीय शैली विकसित की, जो स्वतंत्र थी, लेकिन बाद में गंधार विद्यालय से प्रभावित हुई।

- मथुरा से बुद्ध की छवियाँ आमतौर पर गंधार से थोड़ी बाद की मानी जाती हैं।

- एक प्रमुख अंतर यह है कि मथुरा की बुद्ध छवियों के चेहरों में आध्यात्मिक भावनाओं का चित्रण था, जो गंधार की मूर्तियों में काफी हद तक अनुपस्थित था।

आइकोनोग्राफी और अन्य मूर्तियाँ

मथुरा स्कूल को कनिष्क की सिरविहीन खड़ी मूर्ति के लिए भी जाना जाता है, जिसमें उसका नाम नीचे अंकित है, और वर्धमान महावीर की कई पत्थर की छवियों के लिए भी। दिलचस्प बात यह है कि मथुरा से प्रगुप्त युग की मूर्तियाँ और लेखन कृष्ण को नहीं दर्शाते, हालांकि मथुरा को उनकी जन्मभूमि माना जाता है।

बौद्ध आकृतियों के अलावा, मथुरा स्कूल ने हिंदू देवताओं की छवियाँ भी तैयार कीं, जैसे शिव और विष्णु, साथ ही उनकी पत्नियाँ पार्वती और लक्ष्मी। इस स्कूल को अपनी खूबसूरती से उकेरी गई महिला आकृतियों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें यक्षिणियाँ और अप्सराएँ शामिल हैं।

कुल मिलाकर, मथुरा कला विद्यालय को इसकी आध्यात्मिक गहराई, स्वदेशी शिल्पकला, और प्रारंभिक भारतीय कला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रशंसा प्राप्त है, विशेषकर धार्मिक आकृतियों और देवताओं के प्रतिनिधित्व में।

मथुरा कला के विद्यालय में मूर्तियों के प्रकार

मथुरा कला का विद्यालय अपने गतिशील और समग्र दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है, जो ब्रह्मणवाद, जैनवाद और बौद्ध धर्म की धार्मिक उत्सवता को दर्शाता है। इसके विषय बौद्ध से लेकर ब्रह्मणिक और यहां तक कि संसारिक तक फैले हुए हैं, और यह विद्यालय कई ब्रह्मणिक देवताओं को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण रहा है।

ब्रह्मणिक चित्र

- मथुरा में कई ब्रह्मणिक मूर्तियां खोजी गई हैं। 300 ईसा पूर्व तक, प्रारंभिक चित्रणों में शिव, लक्ष्मी, सूर्य और सांकर्शन (या बलराम) शामिल हैं।

- कुशान काल के दौरान, देवताओं जैसे कार्तिकेय, विष्णु, सरस्वती, कुबेर और विभिन्न नाग चित्रों को मूर्तियों में दर्शाया गया।

- इस अवधि के दौरान, प्रत्येक देवता की पहचान करने वाले चित्रात्मक विशेषताएँ प्रकट होने लगीं। उदाहरण के लिए, शिव को लिंग के रूप में दर्शाया गया, जबकि चतुर्मुख लिंग (चार मानव चेहरों वाला लिंग) को उकेरना शुरू किया गया।

- कुशान युग का सूर्य दो घोड़ों द्वारा खींची गई रथ पर सवार दिखाया गया है, भारी कोट, सलवार जैसे निचले वस्त्र, बूट पहने हुए, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल लिए हुए।

- बलराम को भारी पगड़ी के साथ दर्शाया गया है।

- सरस्वती को हार्प और पांडुलिपि के साथ बैठे हुए दर्शाया गया है, साधारण वस्त्र पहने बिना आभूषण, और उनके साथ दो अन्य आकृतियाँ हैं।

- दुर्गा को उनके महिषासुरमर्दिनी रूप में भैंस के राक्षस का संहार करती दिखाया गया है।

जैन नमूने

- मथुरा जैनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जैसे कि यह ब्रह्मणिक और बौद्ध अनुयायियों के लिए था।

- इस स्थल पर जैन धर्म के श्रावकों, जैन भिक्षुओं और भिक्षुणियों से संबंधित कई शिलालेख मिले हैं, और उनके द्वारा की गई विभिन्न दान और समर्पण भी।

- उदाहरण के लिए, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में, एक जैन श्रावक उत्तरदासक द्वारा एक शिलालेख (पासाद-तोरण) मिला था।

- कंकाली टीला मथुरा में प्रमुख जैन स्थल के रूप में उभरा, जिसने जैन आकृतियों के साथ कई आकृतियों का उत्पादन किया, जिसमें आयकापट (जैन आकृतियों से घिरे पत्थर के स्लैब) शामिल हैं।

- आयकापट पर जैन तीर्थंकरों के चित्रण कुशान काल से पहले के हैं, लेकिन नियमित चित्र केवल कुशान काल से प्रचलित हुए।

- इनमें, पार्श्वनाथ को उनके नाग हेड्स के canopy द्वारा पहचाना जा सकता है, और ऋषभनाथ को उनके कंधों पर गिरते हुए बालों से, जबकि अन्य तीर्थंकर छवियाँ कम पहचानने योग्य हैं।

- जिना चित्र और बौद्ध चित्रों की स्वदेशी शैली मथुरा कला की विशेषताएँ हैं। चार जैन जिनों का सरवतुभद्रिका चित्र मथुरा विद्यालय की विशेषता है।

बौद्ध चित्र

- बौद्ध चित्र अन्य धर्मों की तुलना में अधिक संख्या में पाए जाते हैं।

- बोधिसत्त्वों और बुद्ध की प्रारंभिक छवियाँ संभवतः मथुरा में निर्मित हुईं और अन्य क्षेत्रों में भेजी गईं।

- उदाहरण के लिए, कणिष्क-I के काल में स्थापित एक खड़े बोधिसत्त्व की समथ चित्र मथुरा में बनाई गई थी।

- बुद्ध को मानव रूप में दर्शाया गया, जिसमें मुख्य रूप से बुद्ध और बोधिसत्त्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- मथुरा विद्यालय में बुद्ध की मूर्तियाँ बैठी और खड़ी दोनों मुद्राओं में उकेरी गईं।

- बैठी हुई मूर्तियों में से, कटरा में मिली मूर्ति सबसे पुरानी है। इस मूर्ति में:

- बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए,

- दाहिना हाथ अभय मुद्रा में,

- धर्म चक्र और त्रिरत्न हथेलियों और पैरों के तलवों पर उकेरे गए हैं,

- सिर के बालों को छोड़कर, सिर मुंडा है।

- मथुरा की बुद्ध की छवि पूर्व के यक्ष चित्रों पर आधारित है, जबकि गांधार शैली में हेलिनिस्टिक विशेषताएँ शामिल हैं।

- श्रावस्ती, सारनाथ, और कौसांबी से खड़े बुद्ध मथुरा विद्यालय की विशेषता हैं।

- मथुरा विद्यालय की बैठी बुद्ध पद्मासन में दिखाए गए हैं, जिनके पैरों के तलवे त्रिरत्न और धर्मचक्र चिन्हों से सजाए गए हैं।

- बुद्ध के पास दो सहायक होते हैं जो चौरस (फ्लाई-व्हिस्क) पकड़े होते हैं, जो मथुरा विद्यालय की एक विशिष्टता है और बाद में भारतीय देवताओं की छवियों को प्रेरित किया।

- मथुरा की कला में स्पष्ट यौन चित्रण भी शामिल है। नग्नता के साथ महिला आकृतियाँ, स्तन और महिला जननांगों का विस्तृत चित्रण सामान्य है।

इस काल के बुद्ध मूर्तियों की कुछ सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- सफेद धब्बेदार लाल पत्थर से बने,

- सभी कोणों से दृश्यता के लिए गोल आकार में बने,

- गंजा सिर और चेहरा,

- दाहिने हाथ में अभय मुद्रा,

- माथे पर कोई चिह्न नहीं,

- सकुचित वस्त्र जिसमें बाईं हाथ में फ्रिल पकड़े हुए हैं।

- कई यक्ष और यक्षिणी छवियाँ मथुरा में खोजी गई हैं, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्रह्मणवाद से संबंधित हैं।

- कुबेर, एक अन्य देवता, को उभरी हुई पेट के साथ दर्शाया गया है, जो शराब और त्योहारों से जुड़ा है, और यह रोमन और ग्रीक शराब के देवताओं जैसे बेकस और डायोनिसियस के समान है।

शिल्प विशेषताएँ और विकास

मथुरा कला विद्यालय:

- मथुरा कला विद्यालय की विशेषता आंतरिक सौंदर्य और चेहरे की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि शारीरिक इशारों पर।

- प्रारंभिक शिल्पकारों ने चेहरे के भावों और भावनात्मक गहराई पर जोर दिया, जिससे ऐसे आंकड़े बनाए गए जो आंतरिक आध्यात्मिकता का अनुभव कराते थे।

- बड़े चित्रों को तराशने में साहस था, प्रारंभिक शिल्पकारों का लक्ष्य शारीरिक सटीकता नहीं, बल्कि बुद्ध का प्रतिनिधित्व करने के लिए 32 प्रमुख और 80 छोटे लक्षण चिह्नों का एक संयोजन बनाना था।

- समय के साथ, मानव बुद्ध की छवियों ने मानव सौंदर्य और नायकी आदर्शों को आत्मसात किया।

- बुद्ध और बोधिसत्त्व की प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ मांसल आकृतियों में थीं, जिनमें आध्यात्मिकता कम थी, और वे शारीरिक उपस्थिति पर अधिक ध्यान केंद्रित करती थीं।

- मथुरा विद्यालय की सबसे प्राचीन खड़ी बुद्ध छवियाँ एक ब्लॉक-जैसी घनत्व के साथ होती हैं जिसमें चिकनी, तंग वस्त्र होते हैं, जो कि कोई तह नहीं होती।

- ये छवियाँ चित्र के स्तर से बाहर की ओर मात्रा को प्रक्षिप्त करती हैं, गोल, मुस्कुराते हुए चेहरों और मांसलता की आरामदायक चित्रण के साथ।

- वस्त्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, बाएँ कंधे को ढकते हुए।

- दूसरी सदी ईस्वी तक, छवियाँ अधिक कामुक और चमकीली हो गईं, और गोलाई बढ़ गई।

- हालांकि, तीसरी सदी ईस्वी तक, अत्यधिक मांसलता कम हो गई, और सतही विशेषताएँ अधिक परिष्कृत हो गईं।

- यह प्रवृत्ति चौथी सदी ईस्वी तक जारी रही, मांस अधिक तंग हो गया और बुद्ध के सिर के चारों ओर का प्रभामंडल अधिक सजावटी हो गया।

शासकों की छवियाँ:

- मथुरा क्षेत्र ने कुशान राजाओं और काणिष्क, विमा, और चास्तना जैसे प्रमुख व्यक्तियों की बड़ी मूर्तियाँ बनाई। शासकों और गणमान्य व्यक्तियों की चित्र-प्रतिमाओं को रखने के लिए धार्मिक संरचनाएँ बनाने की प्रथा संभवतः मध्य एशिया से उत्पन्न हुई, जिसका उद्देश्य इन शासकों को एक दिव्य स्थिति प्रदान करना था।

- गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों में भी मध्य एशियाई प्रभाव दिखाई देता है। मथुरा में स्कीथियन गणमान्य व्यक्तियों के सिर की खोजें क्षेत्र के पूर्वी कुशान साम्राज्य में महत्व को दर्शाती हैं और गांधार और मथुरा की कला शैलियों के बीच इंटरैक्शन का संकेत देती हैं।

- समय के साथ, मथुरा की कला शैलियों ने गुप्ता कला शैलियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उत्पत्ति में भिन्नताएँ:

- मथुरा स्कूल: विदेशी प्रभाव के बिना स्वदेशी रूप से विकसित हुआ, हालाँकि बाद में यह गांधार स्कूल के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित किया।

- गांधार स्कूल: यह ग्रीक कला से अत्यधिक प्रभावित था, जो ग्रीको-रोमन मानदंडों और तकनीकों पर आधारित था, और इसे ग्रीको-बौद्ध कला के स्कूल के रूप में जाना जाता है। गांधार शैली ने स्थानीय परंपरा में अचेमेनियन, पार्थियन, और बेक्ट्रियन जैसे विभिन्न परंपराओं के लक्षणों को समाहित किया।

उपयोग की गई सामग्री में भिन्नताएँ:

- मथुरा स्कूल: मुख्य रूप से चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया।

- गांधार स्कूल: नीला-भूरा मिका शिस्ट और भूरा बलुआ पत्थर का उपयोग किया। अन्य सामग्रियों में मिट्टी, चूना, स्टुक्को शामिल थे, जबकि संगमरमर का उपयोग नहीं किया गया। टेराकोटा का उपयोग शायद ही कभी किया गया।

मूर्तियों के गुणों में भिन्नताएँ:

- मथुरा स्कूल: विषय बौद्ध, ब्राह्मणिक और सांसारिक थे, जिनमें वैष्णववाद, शिववाद, जैनवाद, बौद्ध धर्म, यक्ष और यक्षिणी शामिल थे। बौद्ध मूर्तियाँ बहुत थीं, जो बुद्ध की बैठने और खड़े होने की मुद्राओं को दर्शाती थीं। मथुरा की बुद्ध की मूर्तियाँ पूर्व की यक्ष मूर्तियों पर आधारित थीं। प्रारंभिक काल की मूर्तियों में हल्की मात्रा थी, मांसल शरीर थे और आध्यात्मिकता कम थी, जबकि बाद की काल की मूर्तियों में चमक में कमी आई और सतह के गुणों में परिष्कार हुआ। बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया, जिसमें विस्तृत उत्कीर्णन पर कम ध्यान दिया गया और अक्सर वे स्थूल आकृतियों में दिखाए गए।

- गांधार स्कूल: इसने महीन विवरणों और यथार्थवादी छवियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें शरीर के अंगों के सटीक चित्रण पर जोर दिया गया। विषय मुख्यतः बौद्ध था, जो बुद्ध के जीवन से विभिन्न कहानियों को दर्शाता था। गांधार की बुद्ध की मूर्तियाँ ग्रीक देवता अपोलो के समान थीं, जिनमें घुंघराले बाल, शारीरिक सटीकता, स्थानिक गहराई और संकुचन देखा गया। यहाँ शारीरिक लक्षणों और बाहरी सुंदरता पर अधिक ध्यान दिया गया, कुछ बुद्धों को पतला दर्शाया गया।

हेलो में भिन्नताएँ:

- मथुरा स्कूल: बुद्ध के सिर के चारों ओर का आभामंडल विस्तृत रूप से सजाया गया था, और यहाँ की चित्रण कम व्यक्तिपरक थी।

- गंधार स्कूल: आभामंडल आमतौर पर सजाया नहीं गया था, और यहाँ की चित्रण अत्यधिक व्यक्तिपरक थी।

इन भिन्नताओं के बावजूद, दोनों स्कूलों का एक-दूसरे पर प्रभाव रहा, जिसमें कई मथुरा के प्रतिमाएँ हेलिनिस्टिक तत्वों को शामिल करती थीं जैसे कि आदर्शवादी यथार्थवाद और प्रमुख डिजाइन विशेषताएँ जैसे घुंघराले बाल और झुकी हुई वस्त्र।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|