मेगालिथिक संस्कृति | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

| Table of contents |

|

| मेगालिथ्स को समझना |

|

| मेगालिथ संस्कृति: दक्षिण भारत की आयरन युग संस्कृति |

|

| मेगालिथिक दफनों में शव सामग्री |

|

| व्यापार और विनिमय नेटवर्क |

|

| राजनीति |

|

| भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का मौलिक चरण |

|

मेगालिथ्स को समझना

मेगालिथ की परिभाषा

- शब्द "मेगालिथ" ग्रीक शब्द "मेगास" से आया है, जिसका अर्थ है महान, और "लिथोस" जिसका अर्थ है पत्थर। इसलिए, मेगालिथ बड़े पत्थर के स्मारक होते हैं।

- हालांकि, सभी बड़े पत्थर की संरचनाएँ मेगालिथ नहीं होती हैं। यह शब्द विशेष रूप से कुछ प्रकार के स्मारकों या संरचनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जो बड़े पत्थरों से बने होते हैं और जिनका संबंध दफन, स्मरण या अनुष्ठानों से होता है, जिसमें नायक पत्थर या स्मारक पत्थर शामिल नहीं हैं।

- मेगालिथ आमतौर पर बड़े पत्थर के दफन के लिए संदर्भित होते हैं जो निवास क्षेत्रों से दूर कब्रों में पाए जाते हैं।

मेगालिथिक संस्कृति की कालक्रम

- पुरातात्त्विक साक्ष्य, विशेष रूप से ब्रह्मागिरी खुदाई से, सुझाव देते हैं कि दक्षिण भारत में मेगालिथ 3वीं सदी ईसा पूर्व से 1वीं सदी ईस्वी के बीच के हैं। यह तिथि उस विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तन, जिसे काले और लाल बर्तन (BRW) कहा जाता है, की उपस्थिति पर आधारित है, जो क्षेत्र के सभी प्रकार के मेगालिथ में पाए जाते हैं।

- इसके बावजूद, दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति एक बहुत लंबे समय तक फैली हुई है। इन संस्कृतियों की कालक्रम सीमा निर्धारित करने में चुनौती इस बात से उत्पन्न होती है कि मेगालिथिक स्थलों से उपलब्ध सीमित रेडियोकार्बन डेटिंग है।

- हल्लूर का निवास स्थल लगभग 1000 ईसा पूर्व का है, जो तड़ाकनहल्ली में पाए गए कब्रों के साथ मेल खाता है, जो 4 किलोमीटर दूर स्थित है।

- नाइकुंड और टकलगाट जैसे स्थलों से रेडियोकार्बन तिथियाँ विदर्भ के मेगालिथ को लगभग 600 ईसा पूर्व में रखती हैं।

- तमिलनाडु में, पइयम्पल्ली स्थल को लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व का माना गया है।

- उत्तर कर्नाटका में खोजों और खुदाई ने मेगालिथ के समय को 1200 ईसा पूर्व तक पीछे धकेल दिया है।

- मेगालिथिक संस्कृति नवपाषाण-ताम्रपाषाण संस्कृति के अंतिम चरणों के साथ ओवरलैप करती है, जो एक छोर पर नवपाषाण-ताम्रपाषाण बर्तनों और दूसरे छोर पर पहले सहस्त्राब्दी ईस्वी के रुलेटेड बर्तनों के साथ पाई जाती है।

- इन निष्कर्षों के आधार पर, दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृतियों का समय सीमा लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक आंकी गई है, जिनकी अधिकतम लोकप्रियता संभवतः 600 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच हुई थी।

- भारत में मेगालिथिक संस्कृति को ड्रमिडियन बोलने वालों द्वारा लाया गया माना जाता है, जो पश्चिम एशिया से समुद्र के द्वारा दक्षिण भारत पहुंचे।

- पश्चिम एशिया में, विशिष्ट मेगालिथ का संबंध ताम्र वस्तुओं से था, और यह संस्कृति लगभग 1500 ईसा पूर्व में ताम्र युग के अंतिम चरण के दौरान समाप्त हो गई।

- इसके विपरीत, भारतीय मेगालिथ लोहे के युग से संबंधित हैं, जो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से आगे के माने जाते हैं।

- लोहे की तकनीक का विकास और मेगालिथिक संस्कृति में इसका समावेश अनिश्चित बना हुआ है।

- उत्तर और दक्षिण भारतीय मेगालिथिक संस्कृतियों के बीच के अंतर से पता चलता है कि यह संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में दो अलग-अलग रास्तों से आई: एक समूह समुद्र के द्वारा ओमान की खाड़ी से भारत के पश्चिमी तट पर आया।

- दूसरा समूह भूमि द्वारा ईरान से आया।

- मेगालिथ्स के अंतर्गत समूहित विभिन्न दफन प्रथाओं का परिणाम विभिन्न परंपराओं का दीर्घकालिक मिश्रण है।

- भारत के विभिन्न कालक्रमों में मेगालिथ पाए गए हैं, जिनमें पंजाब, इंडो-गंगा बेसिन, राजस्थान, उत्तर गुजरात, और विशेष रूप से नागपुर के दक्षिणी क्षेत्रों शामिल हैं।

- ये पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और नीलगिरी में भी एक जीवित परंपरा के रूप में जारी हैं।

- मेगालिथिक संस्कृतियों का मुख्य केंद्र डेक्कन में था, विशेष रूप से गोदावरी नदी के दक्षिण में।

- हालांकि, मेगालिथ की तरह दिखने वाली बड़ी पत्थर की संरचनाएँ उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

- बिहार में सेराइकल

- अल्मोरा जिले में देवधूरा

- उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी के पास खेड़ा

- नागपुर

- मध्य प्रदेश में चांदा और भंडारा जिले

- राजस्थान में जयपुर के पास देवसा

- समान संरचनाएँ पाकिस्तान में कराची के पास, हिमालय में लेह के पास, और जम्मू और कश्मीर में बुरज़हूम में भी पाई गई हैं।

- उनकी व्यापक वितरण के बावजूद, दक्षिण भारत में मेगालिथ की प्रचलन यह संकेत देती है कि यह मुख्य रूप से एक दक्षिण भारतीय विशेषता थी, जो कम से कम एक हजार वर्षों तक फलती-फूलती रही।

दफन मेगालिथ के प्रकार

दफन मेगालिथ, जो मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, विभिन्न दफन प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं:

- प्राथमिक दफन: प्राथमिक दफन में, मृतक को मृत्यु के तुरंत बाद दफनाया जाता है, और दफन में आमतौर पर एक पूर्ण कंकाल के साथ कुछ अतिरिक्त वस्तुएं शामिल होती हैं जो मृतक के साथ परलोक में जाने के लिए होती हैं। कुछ मामलों में, प्राथमिक दफन टेराकोटा सॉर्कोफैगस के अंदर किया जा सकता है, जो दफन परंपराओं और शामिल वस्तुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

- द्वितीयक दफन: द्वितीयक दफन में, मृतक के अवशेष, आमतौर पर हड्डियाँ, घड़ों या गड्ढों में रखे जाते हैं। दफन का स्थान अक्सर पत्थर के घेरे द्वारा चिह्नित किया जाता है, हालाँकि अन्य विशेषताएँ जैसे कैरिन्स और स्लैब सर्कल भी सतह पर मौजूद हो सकते हैं।

- आकार और चिह्न: ये मेगालिथ आमतौर पर मानव के आकार के समान या उससे छोटे होते हैं। दफन के क्षेत्र को कभी-कभी पत्थर के घेरे से विभाजित किया जाता है, जो इन सपूतात्मक संरचनाओं की विशिष्ट विशेषताओं में जोड़ता है।

मेगालिथ संस्कृति: दक्षिण भारत की आयरन युग संस्कृति

- मेगालिथिक संस्कृति दक्षिण भारत में एक स्थापित आयरन युग समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जहां लोगों ने लोहे के उपयोग के लाभों को पूरी तरह से समझ लिया था।

- इसका परिणाम यह हुआ कि पत्थर अब हथियारों और उपकरणों के लिए मुख्य सामग्री के रूप में कम महत्वपूर्ण हो गया।

- मेगालिथिक लोगों ने अपने दैनिक जीवन में पत्थरों के लिए नए उपयोग खोजे।

- दक्षिण भारत में आयरन युग के बारे में अधिकांश जानकारी मेगालिथिक दफनों की खुदाई से प्राप्त होती है।

- लोहे की वस्तुएं मेगालिथिक स्थलों पर व्यापक रूप से पाई गई हैं, जैसे कि विदर्भ क्षेत्र के नागपुर के निकट जुनेपानी से लेकर तमिलनाडु के अडिचनल्लुर तक।

- लोहे के आगमन ने जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्रमिक परिवर्तन लाए, शायद केवल घरों के डिज़ाइन में नहीं।

- हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मृतकों के निपटान के तरीके में हुआ, जो दक्षिण भारतीय क्षेत्रों की एक विशिष्ट विशेषता बन गया।

- मृतकों को घर के भीतर कुछ बर्तनों के साथ दफनाने के बजाय, अब उन्हें घर से दूर, जैसे कि कब्रिस्तान या शवगृह में दफनाया जाने लगा।

- मृतकों के अवशेष अक्सर कुछ समय के लिए शरीर को उजागर करने के बाद एकत्रित किए जाते थे, और हड्डियों को विशेष रूप से तैयार किए गए पत्थर के बक्सों, जिन्हें सिस्ट कहा जाता है, में जमीन में रखा जाता था।

- ये सिस्ट जटिल संरचनाएं थीं, जिन्हें योजना और समुदाय में सहयोग की आवश्यकता थी, साथ ही आवश्यक आकार के पत्थरों को बनाने में सक्षम कुशल कारीगरों की भी।

- यह संभव है कि ये मेगालिथ किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले योजना बनाई गई और निर्मित की गई थीं।

मेगालिथ्स का वर्गीकरण

मेगालिथिक दफन विधियाँ मृतकों के निपटान के लिए विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करती हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे मेगालिथ भी हैं जो आंतरिक रूप से भिन्न होते हैं, लेकिन बाहरी विशेषताएँ समान होती हैं। मेगालिथों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. चट्टान काटी हुई गुफाएँ:

- ये गुफाएँ नरम लेटेराइट चट्टान में काटी गई हैं, जो मुख्यतः पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं।

- यह क्षेत्र के लिए अद्वितीय हैं और कोचिन और मलाबार क्षेत्रों में केरल में पाई जाती हैं।

- कोचिन क्षेत्र में चट्टान काटी हुई दफन गुफाओं के प्रकार शामिल हैं:

- केंद्र स्तंभ वाली गुफाएँ।

- केंद्र स्तंभ के बिना गुफाएँ।

- गहरी ओपनिंग वाली गुफाएँ।

- बहु-कक्षीय गुफाएँ।

- ये गुफाएँ दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर भी मौजूद हैं, जैसे कि मामल्लापुरम में, जो मद्रास के निकट है।

2. हूड स्टोन्स (कुडैकल्लु) और कैप स्टोन्स (टॉप्पिकल्स):

- हूड स्टोन्स, या कुडैकल्लु, चट्टान काटी हुई गुफाओं से जुड़े सरल रूप हैं और मुख्यतः केरल में पाए जाते हैं।

- ये एक गुंबद के आकार का तैयार लेटेराइट ब्लॉक होते हैं जो प्राकृतिक चट्टान में काटे गए भूमिगत गोल गड्ढे को ढकते हैं, अक्सर जिनमें सीढ़ी होती है।

- कुछ मामलों में, एक कैप स्टोन या टॉप्पिकल, जो चौकोर बोल्डरों पर स्थित एक प्लानो-कॉनवेक्स स्लैब है, हूड स्टोन को बदल देता है।

- कैप स्टोन्स भी भूमिगत दफन गड्ढों को ढकते हैं जिनमें अंतिम संस्कार के बर्तन और अन्य कब्र की वस्तुएं होती हैं।

- चट्टान काटी हुई गुफाओं के विपरीत, यहाँ केवल खुला गड्ढा होता है जहाँ दफन होता है।

- टॉप्पिकल स्मारक कोचिन और मलाबार क्षेत्रों में सामान्यतः पाए जाते हैं, जो पश्चिमी घाटों के साथ कोयंबटूर क्षेत्र की ओर और तमिलनाडु में नॉय्याल नदी घाटी तक फैले हुए हैं।

3. मेनहिर, संरेखण और भव्य रास्ते:

- मेंहिर वे ऊर्ध्वाधर स्थापित एकल पत्थर के स्तंभ होते हैं, जो ऊँचाई में भिन्न हो सकते हैं और इन्हें सजाया या बिना सजाए रखा जा सकता है। ये स्मारकीय पत्थर के स्तंभ कब्रों के स्थान पर या उसके निकट स्थापित किए जाते हैं। प्राचीन तमिल साहित्य में, मेंहिर को नदुकल कहा जाता है और इसे अक्सर पंडुकल या पंडिल कहा जाता है। मेंहिर कर्नाटका के केरल, बेल्लारी, रायचूर, और गुलबर्गा जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में कम होते हैं। संरेखण में एक श्रृंखला होती है, जिसमें खड़े पत्थर होते हैं, कभी-कभी सजाए गए, और इन्हें मेंहिर से जोड़ा जाता है। रास्ते में दो या अधिक समानांतर संरेखण की पंक्तियाँ होती हैं, जिनमें कई संरेखण स्थल भी रास्तों के उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं।

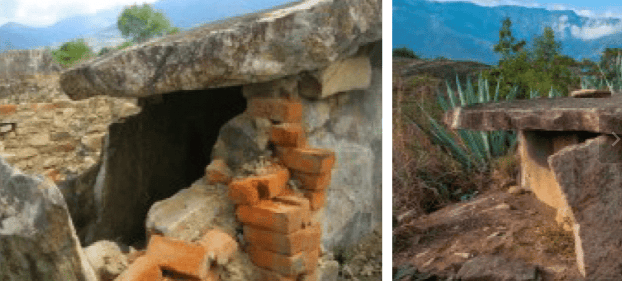

4. डोलमेनोइड सिस्ट:

- ये कई ऊर्ध्वाधर पत्थरों (ऑर्थोस्टैट्स) से निर्मित चौकोर या आयताकार डिब्बे जैसे कब्र होते हैं, जो एक छत-पत्थर को सहारा देते हैं, अक्सर पत्थर से पक्की फर्श के साथ। ऑर्थोस्टैट्स और छत-पत्थर बिना सजाए कच्चे खंड या आंशिक रूप से सजाए गए पत्थर हो सकते हैं। डोलमेनोइड सिस्ट बड़ी संख्या में चिंगलपुट (तमिलनाडु) के निकट संनूर और क्षेत्र के कई अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं। स्लैब सिस्ट, जो सजाए गए स्लैब से बनते हैं, दक्षिण भारत और उत्तर के कुछ हिस्सों में सामान्य प्रकार के सिस्ट होते हैं। तमिलनाडु में, डोलमेनोइड सिस्ट के विभिन्न उप प्रकार होते हैं, जिनमें कई ऑर्थोस्टैट्स, U-आकार के पोर्ट-होल, और स्लैब-सर्कल शामिल हैं।

5. केर्न सर्कल:

- केर्न सर्कल दक्षिण भारत में अन्य प्रकारों के साथ पाए जाने वाले मेगालिथिक स्मारकों का एक लोकप्रिय प्रकार हैं। ये पत्थर के मलबे का एक ढेर होते हैं, जो चट्टानों के घेरे में होते हैं। 1,000 BCE से 300 CE के बीच के समय के मेगालिथिक दफन स्थलों में केर्न सर्कल पाए गए हैं, जैसे वीरानाम में। केर्न सर्कल के नीचे गड्ढे में दफनाने में विभिन्न आकारों के गहरे गड्ढे शामिल होते हैं, जहाँ कंकाल के अवशेष और कब्र का फर्नीचर रखा जाता है, जिसके बाद मिट्टी भरकर और केर्न का ढेर बनाया जाता है। ऐसे गड्ढे के दफनाने तमिलनाडु और कर्नाटका के कई स्थलों पर पाए गए हैं। केर्न सर्कल के साथ सर्कोफैगस दफनाने गड्ढे के दफनाने की तुलना में अधिक सामान्य होते हैं, जहाँ कंकाल के अवशेष और कब्र का फर्नीचर एक ढक्कन वाले टेराकोटा सर्कोफैगस में रखा जाता है, जो केर्न के ढेर से घिरा होता है। ये संरचनाएँ तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और नागपुर के आस-पास के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। केर्न सर्कल के नीचे बर्तन दफनाने में मिट्टी से भरे गड्ढे शामिल होते हैं, जिन्हें केर्न के ढेर से ढक दिया जाता है, जो अक्सर पत्थरों के घेरे से घिरा होता है। ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और नागपुर के क्षेत्रों में प्रमुख हैं।

पत्थर के सर्कल

- पत्थर के वृत्त भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाले मेगालिथिक स्मारक हैं।

- ये विभिन्न प्रकार की मेगालिथिक संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें कुदैकल्लू, टोपिकल, विभिन्न प्रकार के पिट दफन, मेन्हिर, डोलमेनोंइड सिस्ट और केर्न्स शामिल हैं।

- ये पत्थर के वृत्त प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से लेकर नागपुर क्षेत्र और भारत के उत्तर के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं।

- इस श्रेणी में केवल वे पत्थर के वृत्त शामिल हैं जिनमें महत्वपूर्ण केर्न भराव नहीं है, जो दफन गड्ढों को urn या sarcophagi के साथ या बिना रखते हैं।

पिट दफन

- पिट दफन में अंतिम संस्कार सामग्री को बड़े कोंिकल जार या urns में दफन किया जाता है, जिन्हें विशेष रूप से खोदे गए भूमिगत गड्ढों में रखा जाता है।

- ये गड्ढे अक्सर कठोर प्राकृतिक मिट्टी या मूल चट्टान में खोदे जाते हैं और दफन के बाद भर दिए जाते हैं।

- अन्य दफनों के विपरीत, पिट दफन में कोई सतही चिन्ह नहीं होते जैसे कि पत्थर के वृत्त, केर्न्स, हूड स्टोन, हैट स्टोन या मेन्हिर।

- इन urn दफनों में कोई मेगालिथिक विशेषताएँ नहीं होतीं और इन्हें मेगालिथिक दफन स्मारकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

- हालांकि, ये दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति के साथ सामान्य लक्षण साझा करते हैं, जिसमें ब्लैक-एंड-रेड वेयर (BRW) और लोहे की वस्तुओं के साथ जुड़े हुए बर्तन शामिल हैं।

- इन urn दफनों में पाए जाने वाले सामान नियमित मेगालिथिक दफनों के सामान के समान होते हैं।

- मेगालिथिक अपेंडेज़ के बिना urn दफन मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जैसे कि आदिचनल्लुर और गोपालासामीपारंबु।

- ये दफन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कम सामान्य हैं।

- उत्तर भारत में, हड़प्पा और बाद के चालेकोलिथिक स्थलों पर समान urn दफन देखे जाते हैं, लेकिन उनका संदर्भ दक्षिण भारतीय urn दफनों से भिन्न होता है।

- उदाहरण के लिए, आदिचनल्लुर में एक urn दफन में कंकाल होते हैं जो एक अन्य urn के साथ एक जुड़वां बर्तन प्रणाली में ढके होते हैं, जो मृतकों को दफनाते समय की गई देखभाल को उजागर करता है।

बारोज़

बार्रोस, या मिट्टी के टीले, भूमिगत दफनों को चिह्नित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे गोल, अंडाकार, या लंबे आकार के हो सकते हैं और पत्थर के वृत्तों या खाइयों से घिरे हो सकते हैं। हालांकि भारत में इनकी संख्या बड़ी नहीं है, बार्रोस कर्नाटक के हासन जिले में देखे गए हैं।

[इनटेक्स्ट प्रश्न]

मेगालिथिक दफनों में शव सामग्री

मेगालिथिक दफनों में पाए जाने वाले वस्त्र मेगालिथिक संस्कृति को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये दफनाएँ, जो बाद के पेलियोलिथिक काल की हैं, दिखाती हैं कि मृतकों को विभिन्न कारणों से जानबूझकर दफनाया गया था। मेगालिथिक लोग, अपने पूर्वजों की तरह, विस्तृत और श्रम-गहन क़ब्रें बनाते थे, जिन्हें आवश्यक वस्तुओं से भर दिया जाता था। यह प्रथा उनके परलोक में विश्वास से उत्पन्न हुई, जिससे मृतकों की आवश्यकताओं के लिए सामान की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया। दक्षिण भारतीय मेगालिथिक कब्रों में सामान्य शव सामग्री में शामिल थे:

- विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन;

- हथियार और उपकरण, मुख्य रूप से लोहे के बने, लेकिन कभी-कभी पत्थर या तांबे के;

- आभूषण जैसे कि हार, कान या नाक के आभूषण, कलाई के ब्रेसलेट, और दीडेम, जो ताम्र, अर्ध-कीमती पत्थरों, सोने, तांबे, शंख आदि से बने होते हैं;

- खाद्य सामग्री, जो धान की भूसी, चोकर और अन्य अनाज की उपस्थिति से सिद्ध होती है;

- जानवरों की अस्थि अवशेष, जो कभी-कभी इन कब्रों में पूरी पाई जाती हैं।

जीविका पैटर्न: मेगालिथिक स्थलों को शुरू में यायावर पशुपालकों के बस्तियों के रूप में समझा गया था। हालांकि, सबूत बताते हैं कि दक्षिण भारत में प्रारंभिक लोहे युग की समुदायों ने कृषि, शिकार, मछली पकड़ने और पशुपालन का संयोजन किया। इसके अलावा, अच्छी तरह से विकसित कारीगरी परंपराओं के प्रमाण मौजूद हैं, जो एक स्थायी जीवनशैली को दर्शाते हैं।

- कृषि ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ का निर्माण किया। मेगालिथ निर्माणकर्ताओं ने उन्नत कृषि विधियों, विशेष रूप से टैंक-जलसिंचाई, को पेश किया, जिससे दक्षिण भारत की कृषि प्रणाली में क्रांति आई। उन्होंने अनाज, बाजरा और दालों की खेती की, जिनमें चावल मुख्य भोजन था।

- खुदाई से भुने हुए अनाज जैसे घोड़े की दाल, हरी दाल, और संभवतः रागी के अवशेष मिले हैं, जो पैयम्पल्ली जैसी स्थलों से प्राप्त हुए।

- क्षेत्र में चावल के महत्व को दर्शाते हुए कई कब्रों में चावल की भूसी और अनाज पाए गए। फसल में क्षेत्रीय भिन्नताएं स्पष्ट थीं, कुछ स्थलों पर कूटनीतिक औजार और पीसने वाले पत्थर पाए गए, जो कृषि प्रथाओं का संकेत देते हैं।

- मेगालिथ साइटों का स्थान जलस्रोतों के पास और कृषि उपकरणों की उपस्थिति एक मजबूत कृषि आधार का संकेत देती है। कब्रें रणनीतिक रूप से अनुपजाऊ क्षेत्रों में रखी गई थीं, ताकि उपजाऊ भूमि को कृषि के लिए सुरक्षित रखा जा सके।

- पशु हड्डियों की उपस्थिति विभिन्न प्रजातियों के पालन और शिकार का संकेत देती है। घरेलू जानवरों में गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, सूअर, घोड़ा, भैंस, मुर्गी, और गधा शामिल थे।

- गाय, जिसमें भैंस भी शामिल हैं, सबसे महत्वपूर्ण पाले हुए जानवर थे, जो पूर्व-नव पाषाण परंपराओं की निरंतरता और गाय के पशुपालन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- पालित सूअर और मुर्गी के अवशेष छोटे पैमाने पर सूअर पालन और मुर्गी पालन का संकेत देते हैं।

- शिकार ने खाद्य आपूर्ति को पूरा किया, जिसमें तीर के सिर, भाले, और जैवलिन जैसे उपकरण शिकार प्रथाओं का संकेत हैं।

- पत्थर की गेंदों की खोज से संकेत मिलता है कि स्लींग का उपयोग शिकार के लिए किया गया था।

- जंगली जानवरों के कंकाल के अवशेष, जैसे जंगली सूअर, गीदड़, हिरण, मोर, तेंदुआ, बाघ, भालू, सूअर, मुर्गी, और मछली, बताते हैं कि इन प्रजातियों का शिकार किया गया और ये आहार का हिस्सा थीं।

- चित्र और आकृतियाँ शिकार के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो शिकार प्रथाओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

- मछली पकड़ने के प्रमाण में मिट्टी के जाल के डुबकी और मछली केhooks शामिल हैं, साथ ही मछली के कंकाल भी मिले हैं।

- दक्षिण भारत में मेगालिथिक स्थलों में विकसित शिल्प परंपराओं के प्रमाण हैं। उद्योग और शिल्प जैसे लोहार, बढ़ईगीरी, मिट्टी के बर्तन बनाना, पत्थर की कटाई महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ थीं।

- विभिन्न मेगालिथिक स्थलों में धातुओं जैसे लोहे, तांबे, सोने, और चांदी के उत्पादन के लिए जाने जाते थे।

- धातु पिघलाने के प्रमाण में क्रूसिबल्स, पिघलाने के भट्ठे, मिट्टी के ट्यूयर्स, और लोहे के अयस्क के टुकड़े शामिल हैं, जो स्थानीय लोहार का संकेत देते हैं।

- लोहे की वस्तुएँ प्रचलित थीं, जो बर्तनों, हथियारों, बढ़ईगीरी के उपकरणों, और कृषि उपकरणों के लिए उपयोग की जाती थीं।

- तांबे और कांस्य के वस्त्रों में बर्तन, कटोरे, और चूड़ियाँ शामिल थीं, साथ ही कुछ चांदी और सोने के आभूषण भी मिले।

- उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, छेनी, कटर, कुदाल, अन्विल, बोरर, और हथौड़े का उपयोग लकड़ी के काम के लिए किया गया।

- पोस्टहोल घरेलू भवनों के लिए लकड़ी के निर्माण की उपस्थिति का संकेत देते हैं।

- काले और लाल बर्तन, चमकदार काले बर्तन, लाल बर्तन, मिकेशियस लाल बर्तन, ग्रे बर्तन, और रसेट-कोटेड पेंटेड बर्तन जैसे विभिन्न सिरेमिक सामग्री का उत्पादन किया गया।

- इन बर्तनों में आकारों की एक श्रृंखला शामिल थी, जो मिट्टी के बर्तन बनाने में तकनीकी दक्षता को दर्शाती है।

- बर्तन बनाने के भट्टों के प्रमाण इस शिल्प के अभ्यास का समर्थन करते हैं।

- गहनों की निर्माण, चटाई बुनाई, पत्थर की कटाई, और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी शिल्प गतिविधियाँ प्रचलित थीं।

- महुरझारी और कोडुमानाल जैसे स्थलों पर गहनों का उत्पादन विभिन्न सामग्रियों से गहनों की निर्माण का संकेत देता है।

- चटाई बुनाई का प्रमाण बर्तनों पर चटाई के प्रभाव से मिलता है।

- पत्थर की कला और चित्र भी शिल्प के क्षेत्र का हिस्सा थे।

सारांश: मेगालिथिक लोग विभिन्न शिल्प उद्योगों में लगे हुए थे, साथ ही विशेषीकृत कृषि-पालन अर्थव्यवस्था भी थी। ये विविध आर्थिक पैटर्न आपस में जुड़े हुए थे और उनके जीवन के तरीके में योगदान करते थे।

व्यापार और विनिमय नेटवर्क

- कुछ मेगालिथिक स्थल संभवतः कौशल उत्पादन के केंद्र रहे होंगे जो विनिमय नेटवर्क से जुड़े थे।

- कई बड़े मेगालिथिक बस्तियों का स्थान प्रारंभिक ऐतिहासिक व्यापार मार्गों के साथ होना उनके व्यापार में शामिल होने का संकेत देता है।

- खुदाई में कब्र के सामान में गैर-स्थानीय वस्तुएँ पाई गई हैं, जो मेगालिथिक काल के दौरान विनिमय गतिविधियों का संकेत देती हैं।

- तटीय स्थलों पर पाए गए कार्नेलियन मनके, जो प्राचीन विनिमय के बिंदु थे, इस विचार का और समर्थन करते हैं।

- ताम्र की उपस्थिति यह संकेत करती है कि ताँबा और एक मिश्र धातु, संभवतः टिन या आर्सेनिक, दूरस्थ स्रोतों से आई थी।

- गैर-स्थानीय वस्तुओं का प्रसार, जो कार्नेलियन मनकों द्वारा संकेतित है, सक्रिय विनिमय नेटवर्क का सुझाव देता है।

- ग्रेको-रोमन लेखन और तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि समुद्री व्यापार एक प्रमुख वस्तुओं का स्रोत था।

- आर्कियोलॉजिकल अवशेष जैसे रोलटेड वेयर और एम्फोरा जो अरिकामेडु जैसे स्थलों पर पाए गए, 3वीं सदी ई.पू. तक दक्षिण भारत में स्थापित अंतर-क्षेत्रीय और अंतःक्षेत्रीय विनिमय का प्रमाण देते हैं।

- वस्त्र उत्पादन में क्षेत्रीय भिन्नताएँ और स्थानीय कच्चे माल या तैयार वस्तुओं की कमी ने दूरस्थ लेनदेन को जन्म दिया, जो गंगetic क्षेत्र और विदेशों के व्यापारियों द्वारा संचालित थे।

- विनिमय नेटवर्क, प्रारंभिक लौह युग के दौरान प्रारंभिक अवस्था में था, जो सदियों से आंतरिक गतियों और बाहरी कारकों के कारण विस्तारित हुआ, जिसमें उपमहाद्वीप और भूमध्य सागर के विभिन्न हिस्सों में वस्तुओं की मांग शामिल थी।

- यह नेटवर्क भूमि और समुद्र दोनों में फैला हुआ था, जिसमें दूरस्थ व्यापारी और दोनों ओर असमान रूप से विकसित समुदाय शामिल थे।

- मेगालिथिक लोग, जिनमें शिकार-इकट्ठा करने वाले और लौह युग के स्थानांतरित कृषक शामिल थे, इस विनिमय नेटवर्क में सक्रिय रूप से भाग लेते थे।

सामाजिक संगठन और बस्तियों का पैटर्न

- मानवशास्त्र, पुरातत्व की बजाय, प्रमाण प्रदान करता है जो सुझाव देता है कि जनजातीय वंश समूहों के दूर के समय में उत्पादन संबंध कबीलाई संबंधों और रिश्तेदारी को पार कर सकते थे।

- सामग्री संस्कृति विभिन्न प्रकार के जीवन निर्वाह के रूपों को दर्शाती है, जिसमें शिकार, संग्रह, स्थानांतरण कृषि, और सीमित संख्या में शिल्प वस्तुओं का उत्पादन शामिल है।

- अंत्येष्टि की विशेषताओं में भिन्नताएँ दिखाती हैं कि लौह युग का समाज मेगालिथिक लोगों का समान नहीं था।

- कुछ बड़े अंतिम संस्कार प्रकार स्थिति विभाजन और दफनाए गए व्यक्तियों के बीच रैंकिंग को सुझाव देते हैं।

- अंत्येष्टि के प्रकारों और सामग्री में भिन्नताएँ दफनाए गए व्यक्तियों के गुणों में असमानताओं को संकेत देती हैं।

- जटिल अंत्येष्टि, जैसे कि मल्टी-चेम्बर्ड चट्टान-कटी कब्रें, संख्या में सीमित हैं और अक्सर इनमें कांस्य या सोने की दुर्लभ कलाकृतियाँ होती हैं।

- इसके विपरीत, कई अंत्येष्टियाँ सरल urn अंत्येष्टियाँ हैं जिनमें न्यूनतम कलाकृतियाँ होती हैं।

- बड़े अंत्येष्टियों में, जटिल urn अंत्येष्टियों सहित, मिट्टी के बर्तनों की विविधता, गुणवत्ता, और निपुणता सामाजिक स्थिति में भिन्नताओं का सुझाव देती है।

- मृत्यु के समय व्यक्तिगत उपचार व्यक्ति की जीवन में स्थिति और उनके समाज की संगठन के साथ संबंधित है।

- मेगालिथिक लोग बड़े जनसंख्या वाले गाँवों में निवास करते थे।

- हालांकि उन्होंने शहरी जीवन को प्राथमिकता दी, लेकिन वे गंगा घाटी में अपने समकालीनों की तुलना में बड़े शहरों के विकास में धीमे थे।

- बड़े जनसंख्या का आकार संगठित श्रम से स्पष्ट है, जिसने विशाल पत्थर के ब्लॉकों को परिवहन और आवास प्रदान किया, जिनका उपयोग सिस्ट, डोलमेंस, और अन्य मेगालिथ्स के निर्माण में किया गया।

- जनसंख्या का आकार कई कब्रों वाले विस्तृत अंतिम संस्कार स्थलों से और अधिक समर्थन प्राप्त करता है, जिनमें से कुछ में 20 या अधिक व्यक्तियों की संख्या होती है।

- मेगालिथिक लोगों के घर संभवतः झोपड़ियों के रूप में थे जिनकी छतें घास या कटीले पौधों से बनी थीं, जो लकड़ी के खंभों द्वारा समर्थित थीं, जैसा कि खुदाई स्थलों पर पाए गए खंभे के छिद्रों से संकेत मिलता है।

- ब्रह्मगिरी और मास्की जैसे स्थलों पर, खंभे के छिद्र सामान्य भवनों के लिए लकड़ी के निर्माण का सुझाव देते हैं।

- मेगालिथिक काल के दौरान बस्तियों के आकार और संख्या में वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न धातु संसाधनों के बढ़ते उपयोग का विकास एक अलग घटना नहीं था।

- हल कृषि के प्रसार ने बस्तियों की संरचना और वितरण को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया।

- स्थल वितरण पैटर्न का विश्लेषण गहन खेत विधियों की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को इंगित करता है।

- नदी घाटियों और बेसिनों में स्थलों का संकेंद्रण, साथ ही काले मिट्टी और लाल बालू-भूमि क्षेत्रों की प्राथमिकता, इस प्रवृत्ति का समर्थन करता है।

- वार्षिक वर्षा 600-1500 मिमी के बीच वाले क्षेत्रों में स्थलों का वितरण इस निष्कर्ष को और मजबूत करता है।

- गाँवों का पश्चिमी प्रवास अधिकांश बस्ती स्थलों के नदी किनारों पर और प्रमुख जल स्रोतों के 10-20 किमी के भीतर अंतिम संस्कार स्थलों के स्थान से स्पष्ट है।

[इन-टेक्स्ट प्रश्न] धार्मिक विश्वास और प्रथाएँ

समाधियों की विस्तृत वास्तुकला, साथ ही समाधि के सामान और अन्य धातु एवं पत्थर के वस्त्र, मेगालिथिक लोगों की धार्मिक आस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

- मृतकों की पूजा: मेगालिथिक लोगों ने मृतकों के प्रति गहरी श्रद्धा रखी, जैसा कि इन स्मारकों के निर्माण में की गई मेहनत और समर्पण से स्पष्ट है।

- वे मृतकों के लिए एक परलोक में विश्वास करते थे, जिसके कारण जीवित लोगों को उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती थी।

- समाधि का सामान, जो मृतक के जीवन का प्रतिबिंब है, मृतक अवशेषों के साथ दफनाया जाता था ताकि इसे परलोक में उपयोग किया जा सके।

- यह प्रथा उनके संस्कृति में 'मृतकों की पूजा' के प्रभाव को दर्शाती है।

- समाधि का सामान जीवितों की अपने मृतकों के प्रति स्नेह और सम्मान का प्रतीक था।

- जीववाद: जीववाद में आस्थाएँ जीववादी cults के माध्यम से स्पष्ट होती हैं।

- मेगालिथ्स में घरेलू जानवरों जैसे कि गाय, भेड़/बकरी और जंगली जानवरों जैसे कि भेड़िये की हड्डियों का मिलना यह सुझाव देता है कि ये जानवर या तो अंतिम संस्कार भोज के लिए मारे गए थे या मृतकों के लिए पोषण प्रदान करने के लिए बलिदान किए गए थे।

- जीववाद को सजाए गए मिट्टी के पशु आकृतियों में भी देखा जा सकता है।

संगम साहित्य, जो दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति के अंतिम चरण के समकालीन था, मेगालिथिक लोगों द्वारा मृतकों के निपटान के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालता है।

- कई पूर्व के विश्वास संगम काल में बने रहे, और संगम साहित्य में उल्लेखित धार्मिक प्रथाएँ आंशिक रूप से मेगालिथिक लोगों की प्रथाओं को दर्शाती हैं।

- दक्षिण भारत में मृतकों के साथ पत्थर का संबंध जारी रहा, जिसे हीरोस्टोन, विराकल, या मस्टिकल के उदाहरणों से देखा जा सकता है।

राजनीति

- स्मारकों के आकार और समाधि के सामान में भिन्नता समाज में स्थिति और रैंकिंग में भिन्नता का सुझाव देती है।

- बड़े स्मारकों का निर्माण, जिसमें considerable सामूहिक श्रम की आवश्यकता होती है, यह इंगित करता है कि दफन व्यक्ति की शक्ति ऐसे संसाधनों को जुटाने में थी।

- चूंकि समकालीन समाज जनजातीय वंश समूहों में संगठित थे, यह संभावना है कि इस अवधि के दौरान मुख्याधिकार, या chiefdoms, प्रचलित थे।

- मेगालिथिक संस्कृति का अंतिम चरण प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि के साथ मेल खाता है, जैसा कि विभिन्न स्थलों पर खुदाई से स्पष्ट होता है।

- संगम काल के साहित्यिक ग्रंथ इस युग की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें जनजातीय नेताओं को परुमकन (महान पुत्र) कहा गया है।

- मुखियों का अपने कबीले के व्यक्तिगत, भौतिक, और सांस्कृतिक संसाधनों पर नियंत्रण था, जो यह सुझाव देता है कि विस्तृत दफन मुख्य या वंश समूहों के नेताओं के लिए आरक्षित थे।

- जनजातीय शक्ति वितरण अपेक्षाकृत सरल था, जिसमें मुख्य, उनके उत्तराधिकारी और योद्धाओं को विशेष स्थिति प्राप्त थी।

- हालांकि, इस स्थिति का विभाजन कठोर सामाजिक संरचना के बराबर नहीं था।

- दक्षिण भारत में पहले सहस्त्राब्दी A.D. के मध्य तक वर्ग-आधारित समाज के साक्ष्य की कमी है, जो मेगालिथ्स के लिए ऊपरी तिथि है।

- इन बड़े स्मारकों की अवधि संभवतः ईसा से पहले के अंतिम दो या तीन शताब्दियों में फैली हुई है।

- इस दौरान, कई छोटे chiefdoms एक साथ अस्तित्व में थे और आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, जो ईसाई युग के मोड़ पर बड़े chiefdoms के उदय की नींव रखता था।

- बड़े chiefdoms भी कबीले के रिश्तों और पुनर्वितरण की जटिल प्रणाली पर काम करते थे।

- तमिल नायकी ग्रंथों में, जैसे कि Purananuru, यह संकेत मिलता है कि प्रमुख चieftains को भी urn में दफनाया गया था।

- यह सुझाव देता है कि सभी दफन, जिसमें urn दफन भी शामिल हैं, कुछ स्तर की स्थिति और रैंकिंग वाले व्यक्तियों या समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे कि परिवार के मुखिया या रिश्तेदार।

- महान प्रमुखों और योद्धाओं की urn दफनियों के ऊपर कभी-कभी स्मारक पत्थर (natukal) स्थापित किए जाते थे।

- हालांकि, बड़े बहु-कक्षीय चट्टानों में खुदी कब्रों का उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों में नहीं किया गया है, संभवतः क्योंकि उस समय उनका निर्माण असामान्य हो गया था।

- कुछ chiefdoms मानव संसाधनों, संसाधन प्रबंधन और विनिमय संबंधों पर उनके नियंत्रण के आधार पर बड़े हो सकते थे।

- प्रतिष्ठा सामान और विविध सिरेमिक जो कब्रों में पाए गए, इसका प्रमाण देते हैं।

- मेगालिथिक लोग एक-दूसरे के साथ भौतिक और सांस्कृतिक विनिमय में संलग्न थे, जिसमें कबीले के स्तर पर इंटरैक्शन आवश्यकताओं पर आधारित और उपयोग मूल्य आधारित थे।

- मुख स्तर पर, इंटरैक्शन प्रतिस्पर्धात्मक थे, जिसमें कबीले के भीतर और बीच में लूटमार शामिल थी, जिससे एक मुख्य का दूसरे द्वारा अधीनस्थ होना और बड़े chiefdoms का उदय हुआ।

- ये संघर्ष संभवतः कई प्रमुखों और योद्धाओं की मृत्यु का कारण बने, जिससे मेगालिथिक काल के दौरान समाधि स्मारकों की भरमार हुई।

- नायकत्व और पूर्वज पूजा के culto का उदय भी इन गतिशीलताओं के परिणामस्वरूप है।

- समय के साथ, सशस्त्र संघर्षों और शिकार अधीनता के माध्यम से कुछ chiefdoms की संस्कृति और राजनीतिक शक्ति विकसित हुई, जिससे बड़े chiefdoms का उदय हुआ।

- मेगालिथिक काल का अंतिम चरण, संगम काल के समकालीन, बड़े chiefdoms की ओर संक्रमण को चिह्नित करता है जैसा कि तमिल नायकी ग्रंथों में वर्णित है।

मेगालिथिक संस्कृति की विरासत भारत में विभिन्न जनजातियों में देखी जाती है, जैसे कि:

मध्य प्रदेश के बस्तर के मारिया गोंड उड़ीसा के बोंडो और गडाबा झारखंड के ओरांव और मुंडा असम के खासी और नागा

उनके स्मारक स्थलों में शामिल हैं:

- डोलमेंस

- पत्थर के गोल चक्र

- मेन्हिर

उत्तर-पूर्व भारत में मेगालिथिक संस्कृति पर दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रभाव प्रतीत होता है, न कि पश्चिमी।

दक्षिण भारत में, नीलगिरी के टोडा जनजातियों के बीच मेगालिथिज्म के अवशेष महत्वपूर्ण हैं। उनके वर्तमान दफन प्रथाओं में जैसे कि दफन सामान (जिसमें खाद्य वस्तुएँ शामिल हैं) और दफन स्थलों को चिह्नित करने वाले पत्थर के गोल चक्र शामिल हैं, ये दक्षिण भारत के अब विलुप्त मेगालिथिक निर्माणकर्ताओं की परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

मेगालिथिक संस्कृति के अध्ययन के लिए स्रोतों की सीमाएँ

मेगालिथिक संस्कृति का अध्ययन उपलब्ध स्रोतों की प्रकृति के कारण चुनौतियों का सामना करता है:

- दफन साक्ष्य: अधिकांश साक्ष्य दफनों से आता है, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन की समझ को सीमित करता है। ज्ञान दफन फर्नीचर और दफन वास्तुकला से निष्कर्षों तक सीमित है।

- साहित्यिक साक्ष्य: ग्रीको-रोमन लेखकों और प्राचीन तमिल ग्रंथों (संगम साहित्य) के खातों में सीमाएँ हैं क्योंकि ये मेगालिथिक संस्कृति के बाद के चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- खुदाई: निवास स्थलों पर ऊर्ध्वाधर खुदाई सीमित साक्ष्य और सांस्कृतिक अनुक्रम प्रदान करती है।

- निवास अवशेषों की कमी: दफनों से जुड़े निवास अवशेषों की अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशेषकर प्रायद्वीपीय भारत में। केरल जैसे क्षेत्रों में निवास स्थलों की कमी, मेगालिथिक निवास पैटर्न का विश्लेषण जटिल बनाती है।

- मेगालिथ्स पर प्रश्न: कुछ विद्वान मेगालिथ्स की प्रामाणिकता को दफन स्थलों के रूप में भी प्रश्नांकित करते हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का मौलिक चरण

मेगालिथिक संस्कृति को भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक मौलिक चरण के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:

- स्थायी जीवन की शुरुआत: मेगालिथिक समुदायों ने कृषि, शिकार, मछली पकड़ने और पशुपालन का मिश्रण किया। शिल्प परंपराओं के प्रमाण और मेगालिथिक स्मारकों की उपस्थिति स्थायी जीवन की ओर एक परिवर्तन को दर्शाती है।

- लोहे का व्यापक उपयोग: लोहे की वस्तुएं अन्य धातुओं की तुलना में अधिक हैं। लोहे के सामान में बर्तन, हथियार, लकड़हारे के उपकरण और कृषि implements शामिल हैं।

- अच्छी तरह से विकसित शिल्प परंपराएँ: विभिन्न प्रकार की मिट्टी की बर्तन, मनके बनाने, और तांबे, पीतल, चांदी, और सोने के सामान की उपस्थिति विशेषीकृत शिल्प परंपराओं को दर्शाती है।

- धातु विज्ञान का विकास: धातु सामान बनाने के लिए विभिन्न धातु विज्ञान तकनीकों का उपयोग किया गया, जिसमें कास्टिंग, हैमरिंग, और मिश्रधातु बनाना शामिल हैं। स्थानीय लोहे की भट्टियों के प्रमाण मौजूद हैं।

- व्यापार की शुरुआत: कुछ मेगालिथिक स्थल शिल्प उत्पादन के केंद्र थे जो व्यापार नेटवर्क से जुड़े थे, जैसा कि उनके प्रारंभिक ऐतिहासिक व्यापार मार्गों के किनारे स्थित होने से संकेत मिलता है।

- चट्टान चित्रण: मेगालिथिक स्थलों पर चित्र विभिन्न दृश्यों को दर्शाते हैं, जो हमारी संस्कृति की समझ में योगदान करते हैं।

- सामुदायिक कार्य: मेगालिथ्स का निर्माण संभवतः सामुदायिक प्रयास और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनुष्ठान प्रथाओं में शामिल था।

भारत के कुछ आदिवासी समुदायों के बीच मेगालिथ्स बनाने की निरंतर प्रथा इस परंपरा की सांस्कृतिक विरासत को और अधिक उजागर करती है।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|