मौर्य साम्राज्य: कला, वास्तुकला और मूर्तिकला | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

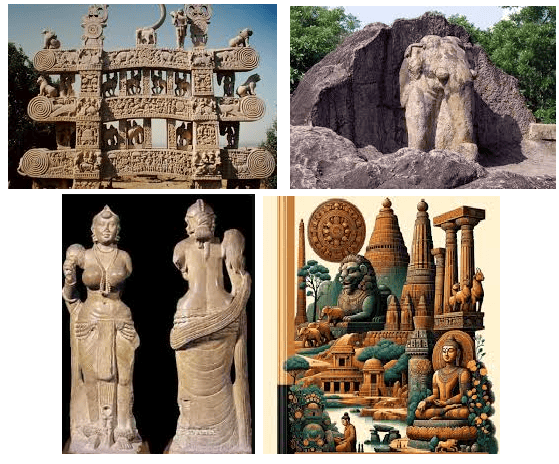

कला, वास्तुकला और मूर्तिकला

इंडस घाटी सभ्यता के पतन के बाद, जो पत्थर काटने और मूर्तिकला में कुशल थी, एक हजार साल से अधिक के अंतराल के बाद, मौर्य काल के दौरान मूर्तिकला कला का पुनरुत्थान हुआ। इस युग में कलात्मक अभिव्यक्तियों में लकड़ी के उपयोग से पत्थर की ओर संक्रमण हुआ।

मौर्य कला मुख्यतः शाही संरक्षण के अधीन विकसित हुई, लेकिन इस समय लोक कला में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। मौर्य कला को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- दरबारी कला

- लोक कला

दरबारी कला

महल: कुम्हरार (वर्तमान पटना) में पाए गए 80 स्तंभों वाले हॉल को मौर्य महल का स्थान माना जाता है। प्राचीन शहर पाटलिपुत्र को लकड़ी की किलाबंदी का उपयोग करके बनाया गया था। प्राचीन ग्रीक राजदूत मेगास्थेनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन एक आयताकार शहर के रूप में किया, जिसकी माप नौ मील लंबी और डेढ़ मील चौड़ी थी। इसे 200 गज चौड़ी खाई से घेरकर एक लकड़ी की पालीसैड से सुरक्षित किया गया था, जिसमें धनुषधारी के लिए छिद्र थे। पालीसैड को 570 टावरों से मजबूत किया गया था और इसमें 64 प्रवेश द्वार थे।

स्तंभ: मौर्य स्तंभों को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

- हॉल से जुड़े स्तंभ, जैसे कि कुम्हरार के 80 स्तंभों वाले हॉल में पाए गए। इन स्तंभों में आमतौर पर शीर्ष भाग नहीं होता।

- अशोक द्वारा स्थापित स्वतंत्र या स्वतंत्र खड़े स्तंभ, जिन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया गया है:

- पशु शीर्ष वाले स्तंभ

- बिना शीर्ष वाले स्तंभ

ये स्वतंत्र स्तंभ राजनीतिक शक्ति और अधिकार का प्रतीक हैं, जो बौद्ध विचारधारा के प्रसार और मौर्य साम्राज्य के भीतर दरबारी आदेशों के प्रसार के उद्देश्य से बनाए गए थे।

वितरण: बिहार में चार स्थानों पर स्तंभ पाए गए हैं:

- कोल्हुआ (वैशाली): इस स्थल पर सबसे बड़ा मौर्य स्तंभ पाया गया है, जो एक सिंह शीर्ष से सजा है लेकिन इसमें कोई लेखन नहीं है।

- लौरीया अरेराज: इस स्तंभ में कोई पशु शीर्ष नहीं है, लेकिन इसमें एक लेखन है। यह अशोक के पहले छह स्तंभ आदेशों में से एक है, जो प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है।

- लौरीया नंदनगढ़: इस स्तंभ का सिंह शीर्ष उल्लेखनीय है।

- रामपुरवा: इस स्थल पर दो स्तंभ पाए गए हैं, एक सिंह शीर्ष के साथ और दूसरा बैल शीर्ष के साथ।

अशोक के स्तंभों को विभिन्न अन्य स्थानों पर भी खोजा गया है, जिनमें मेरठ, टोपरा (दिल्ली), इलाहाबाद, संकीसा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, निगलिसागर, बसारह और कोसम शामिल हैं।

विशेषताएँ: ये स्तंभ आमतौर पर चूने के ग्रे बलुआ पत्थर से बनाए जाते हैं, जो वाराणसी के पास चूनार क्षेत्र से निकाला जाता है। कुछ स्तंभों को मथुरा क्षेत्र के धब्बेदार लाल और सफेद बलुआ पत्थर से बनाया गया है।

भाषा: अशोक के स्तंभ आदेशों का अधिकांश भाग पाली और प्राकृत में लिखा गया है। हालांकि, कुछ ग्रीक या अरामीक में भी अंकित हैं।

मौर्य स्तंभों के भाग:

- शाफ्ट: शाफ्ट एक लंबा, एकल-टुकड़ा पत्थर या मोनोलिथ है जो स्तंभ का आधार बनाता है।

- निचला शीर्ष: शाफ्ट के शीर्ष पर एक उल्टे कमल के आकार या घंटी के आकार का निचला शीर्ष होता है।

- मध्य शीर्ष (एबैकस): यह भाग गोल या आयताकार हो सकता है और अक्सर इसके किनारों पर उत्कीर्णन होता है, जिसमें पशु आकृतियाँ या पुष्प डिज़ाइन शामिल हो सकते हैं।

- शीर्ष आकृति: शीर्ष आकृतियाँ, आमतौर पर मजबूत पशुओं जैसे बैल, सिंह, या हाथियों की होती हैं, जो एक वर्ग या गोल एबैकस पर खड़ी होती हैं।

तकनीक: स्तंभों को एगेट बर्निशिंग तकनीक का उपयोग करके पॉलिश किया गया है। ये गोलाकार हैं, जो ऊपर की ओर संकुचित होते हैं, और एक ही टुकड़े के पत्थर (मोनोलिथिक) से बने होते हैं, जिसमें कोई सजावट नहीं होती, जिससे उनका रूप सरल लगता है।

सारनाथ स्तंभ को बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में स्थापित किया गया था, जहाँ उन्होंने धर्म चक्र को चलाया।

ईरानी (अखेमेनियन) स्तंभों के साथ समानताएँ:

- पॉलिश किए गए पत्थर और प्रतीक: मौर्य और अखेमेनियन स्तंभ दोनों पॉलिश किए गए पत्थरों से बने थे और इनमें समान मूर्तिकला प्रतीक, जैसे कमल, शामिल थे।

- घोषणाएँ: स्तंभों पर घोषणाएँ अंकित करने की प्रथा, जो मौर्य स्तंभों में बौद्ध शिक्षाओं और दरबारी आदेशों से संबंधित है, इसकी जड़ें ईरानी स्तंभों में पाई जाती हैं।

- तीसरा व्यक्ति: दोनों साम्राज्यों में लेखन तीसरे व्यक्ति से शुरू होता है और बाद में पहले व्यक्ति में बदलता है।

- दोनों पत्थर के बने होते हैं।

- दोनों में शीर्ष पर पशु आकृतियाँ होती हैं।

- कुम्हरार में “80 स्तंभ हॉल” दारियस द्वारा उसकी राजधानी, पेट्रोपोलिश में निर्मित “100 स्तंभ हॉल” के समानताएँ दर्शाता है।

शोधकर्ताओं जैसे D.B. स्पूनर और आनंद के. कूमारस्वामी का समर्थन है कि मौर्य स्तंभ अखेमेनियन स्तंभों के प्रोटोटाइप थे।

300 ईसा पूर्व से पहले, भारत में ऐसा पत्थर परंपरा अनुपस्थित थी, और इसका अचानक उदय अखेमेनियन प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

ईरान और भारत के बीच सांस्कृतिक संपर्क थे, दारियस ने भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग पर विजय प्राप्त की, निकट संबंध स्थापित किए।

कुछ अशोक के स्तंभों में खरोष्ठी लिपि और अरामीक भाषा का उपयोग इस दृष्टिकोण को और मजबूत करता है।

अखेमेनियन स्तंभों के साथ भिन्नताएँ:

- शीर्ष आकृति: कुम्हरार हॉल में मौर्य स्तंभों में शीर्ष आकृति अनुपस्थित थी, जबकि पर्सेपोलिस के स्तंभों में विस्तृत शीर्ष आकृतियाँ थीं।

- अखेमेनियन स्तंभों के शीर्ष पर दो पशु पीठ के बल बैठे होते थे, जबकि अशोक के स्तंभों में या तो चार पशु होते थे या एक पशु।

- अखेमेनियन स्तंभों में एक-कर्ण और उल्टे कप के शीर्ष होते थे, जो मौर्य स्तंभों में अनुपस्थित थे।

- अखेमेनियन स्तंभों में एबैकस नहीं होते थे।

आकार और सजावट: मौर्य कमल का आकार पर्सियन स्तंभों से भिन्न होता है।

अधिकांश पर्सियन स्तंभों की सतहों में धारियाँ या रिड्ज होते हैं, जबकि मौर्य स्तंभों की सतहें चिकनी होती हैं।

वास्तुकला योजना: अखेमेनियन स्तंभ सामान्यतः बड़े, अधिक जटिल वास्तुकला योजनाओं का हिस्सा होते थे, जबकि अशोक के स्तंभ सरल, स्वतंत्र स्मारक होते थे।

शाफ्ट: मौर्य शाफ्ट मोनोलिथिक (एक एकल पत्थर के टुकड़े से बना) होते थे, जबकि पर्सियन/अखेमेनियन शाफ्ट अलग-अलग पत्थर खंडों से बने होते थे जो एक-दूसरे के ऊपर रखे जाते थे।

अखेमेनियन स्तंभों के आधार उल्टे कमल के आकार के होते थे, जबकि अशोक के स्तंभों में आधार अनुपस्थित होते थे।

अखेमेनियन स्तंभ सैन्य विजय का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि अशोक के स्तंभ धम्मविजय के संदर्भ में विजय का प्रतीक होते थे।

इस पत्थर परंपरा के उदय को साम्राज्यों के विकास और साम्राज्यवादी स्वाद के विकास से भी जोड़ा जाता है।

स्तूप: एक स्तूप एक शव दफनाने का टीला होता है, जो एक अर्धगोलाकार संरचना से ढका होता है। ये ठोस गुंबद आमतौर पर ईंटों या पत्थर से बनाए जाते हैं।

भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, उनके भौतिक अवशेषों को आठ भागों में विभाजित किया गया और इन अवशेषों के ऊपर स्तूप बनाए गए। प्री-मौर्य स्तूप धातु पर बनाए गए थे; आठ स्तूपों में से एक, पिपरवाह स्तूप, के अवशेष पाए गए हैं। हालांकि, अशोक के शासन के दौरान वास्तव में स्तूप बनाए गए। कहा जाता है कि उन्होंने 84,000 से अधिक स्तूप बनवाए।

वास्तुकला: स्तूप एक बेलनाकार ड्रम से बनता है, जिसके ऊपर एक गोल Anda, एक harmika, और एक chhatra होता है।

- Anda: एक अर्धगोलाकार टीला जो बुद्ध के अवशेषों को ढकने के लिए उपयोग किए गए मिट्टी के टीले का प्रतीक है (कई स्तूपों में, वास्तविक अवशेषों का उपयोग किया गया था)।

- Harmika: टीले के शीर्ष पर एक चौकोर रेलिंग।

- Chhatra: एक केंद्रीय स्तंभ जो तीन परतों वाली छतरी का समर्थन करता है।

वेदिका एक रेलिंग है जो स्तूप के चारों ओर होती है, जिसे पत्थर से बनाया गया है और सुंदरता से पॉलिश किया गया है। तोरण चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार हैं।

उपयोग की गई सामग्री: स्तूप का मूल भाग बिना जलाए गए ईंटों से बना था, जबकि बाहरी सतह जले हुए ईंटों से बनी थी, जिसे मोटी प्लास्टर की परत से ढका गया था। तोरण को लकड़ी की मूर्तियों से सजाया गया था। पूरे ढाँचे का उपयोग पूजा के स्थान के रूप में किया जाता था।

वेदिका और तोरण में स्टंभ और उष्णिष के संबंध में सुंदर उत्कीर्णन होते हैं, जो लोक प्रतीकों और बौद्ध प्रतीकों से संबंधित होते हैं।

उदाहरण:

- महास्तूप सांची: अशोक द्वारा निर्मित (बाद में शुंग काल में विकसित)।

- धर्मराज्जिका स्तूप: अशोक द्वारा सारनाथ में।

गुफा वास्तुकला: प्राचीन भारत में गुफा वास्तुकला मौर्य काल के दौरान शुरू हुई, जो मुख्यतः कठिन ग्रेनाइट से खुदी हुई चट्टानों की गुफाओं की खुदाई के लिए जानी जाती है। ये गुफाएँ विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थीं, जिनमें जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार या निवास स्थान शामिल थे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: गुफा वास्तुकला मौर्य काल के दौरान शुरू हुई जब पहाड़ियों से चट्टानों को काटा गया।

हालांकि, ये गुफाएँ कठिन ग्रेनाइट में खुदी हुई थीं, लेकिन इनकी आंतरिक दीवारों को चिकनी, कांच जैसी समाप्ति दी गई थी।

इस समय, गुफाएँ मुख्यतः जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विहार या निवास स्थान के रूप में उपयोग की जाती थीं।

विशेष रूप से, ये गुफाएँ सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ के संरक्षण में अजिवकाओं के लिए बनाई गई थीं, जो एक धार्मिक संप्रदाय था।

गुफा वास्तुकला के उदाहरण:

- गया: यहाँ कई गुफाएँ नागार्जुनी और बाराबर पहाड़ियों पर देखी जा सकती हैं।

- कुछ प्रसिद्ध गुफाएँ शामिल हैं:

- सुदामा गुफा

- कर्ण चौप्रा गुफा

- लोमेश ऋषि गुफा

बाराबर पहाड़ियों पर लोमश ऋषि गुफा के द्वार पर एक अलंकृत मेहराबदार प्रवेश द्वार है।

गुफाओं का आकार आमतौर पर दो कक्षों में होता है: एक गोल और दूसरा आयताकार।

मौर्य काल की मूर्तिकला: मौर्य मूर्तिकला में दरबारी और लोक कला दोनों शामिल हैं, जिनमें पत्थर, धातु, और मिट्टी से बनी मूर्तियाँ हैं। दरबारी मूर्तियाँ उनकी जटिल पत्थर की खुदाई के लिए जानी जाती हैं, जबकि लोक मूर्तियाँ सरल, दैनिक रूपों में मिलती हैं।

दरबारी मूर्तियाँ: मौर्य काल की पत्थर की मूर्तियों को तीन रूपों में वर्गीकृत किया गया है:

- कटी हुई पत्थर की मूर्तियाँ: ये विशेष आकार में पत्थर काटकर बनाई जाती हैं।

- उत्कीर्णित मूर्तियाँ: ये पत्थर की सतहों पर छवियों को उकेरकर बनाई जाती हैं।

- मोनोलिथिक स्तंभ मूर्तियाँ: ये बड़े, एकल पत्थर के टुकड़ों पर बनाई जाती हैं।

कटे हुए पत्थर की मूर्तियों का एक उदाहरण उड़ीसा में धौली का हाथी है, जो मौर्य पत्थर के कारीगरों की प्राकृतिकता और कौशल को दर्शाता है।

उत्कीर्णित पत्थर की मूर्तियाँ, जैसे कि देहरादून में कालसी पत्थर पर हाथी, भी इस अवधि में प्राप्त उच्च स्तर के शिल्प कौशल को दर्शाते हैं।

मोनोलिथिक स्तंभों पर बनाई गई मूर्तियों का पहले चर्चा की गई है।

धातु की मूर्तियों का उल्लेख कौटिल्य द्वारा किया गया है, जो दरबारी कला में उनकी उपस्थिति को दर्शाता है।

लोक मूर्तियाँ: स्वतंत्र रूप से बनाई गई मूर्तियाँ मुख्यतः लोक कला में पाई जाती हैं।

मिट्टी की मूर्तियाँ लोक कला में व्यापक रूप से देखी जाती हैं, जो दैनिक जीवन और सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाती हैं।

लोक कला: लोक कला स्वतंत्र कारीगरों द्वारा बनाई गई थी, बिना किसी शाही संरक्षण के।

उदाहरण:

- यक्ष प्रतिमा जो पार्कहम गाँव, मथुरा जिले में पाई गई, जिसे मणिभद्र के नाम से भी जाना जाता है।

- पटना से डिडारगंज यक्षिणी की मूर्ति, जो पटना संग्रहालय में प्रदर्शित है, पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर से बनी है।

- बुलंदिबाग से एक हंसते हुए लड़के

न्यायालय कला और

|

28 videos|739 docs|84 tests

|