लक्ष्मीकांत का सारांश: संविधान के कार्य की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग - 1 | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

परिचय

संविधान के कार्य की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2000 में एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। इस आयोग में 11 सदस्य थे और इसका नेतृत्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकटचलियाह ने किया। इसने 2002 में अपनी रिपोर्ट सफलतापूर्वक प्रस्तुत की।

संदर्भ की शर्तें

- संदर्भ की शर्तों के अनुसार, 2000 में स्थापित संविधान के कार्य की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) को पिछले पचास वर्षों में संविधान की मौजूदा प्रावधानों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने का mandat दिया गया था।

- इस आयोग का नेतृत्व M.N. वेंकटचलियाह, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ने किया और इसे आधुनिक भारत में शासन और सामाजिक-आर्थिक विकास के कुशल कार्य के लिए आवश्यक बदलावों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया।

- महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सुझाए गए परिवर्तन संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर होने चाहिए थे और संविधान की 'बुनियादी संरचना' या 'बुनियादी विशेषताओं' के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

- आयोग ने स्पष्ट किया कि इसकी भूमिका संविधान के कार्य की समीक्षा करना है, न कि उसे पुनः लिखना, और इसकी सिफारिशें सलाहकार थीं। कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करना या अस्वीकृत करना संसद पर निर्भर करता था।

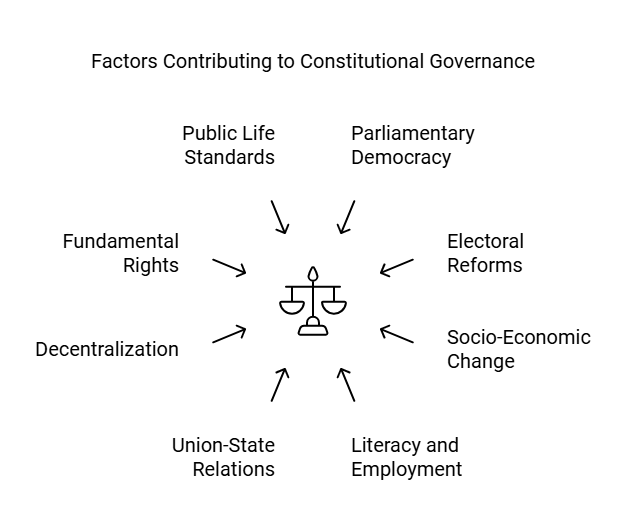

आयोग ने स्वतंत्र रूप से अध्ययन के लिए ग्यारह क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें शामिल थे:

संसदीय लोकतंत्र संस्थाओं (विधानपालिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका) को मजबूत करना और जवाबदेही, प्रशासनिक चुनौतियों, और राजनीतिक अस्थिरता के सामाजिक और आर्थिक खर्चों के मुद्दों को संबोधित करना।

- चुनावी सुधार और राजनीतिक जीवन में मानक।

- संविधान के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास, निष्पक्षता, गति, और समानता के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की सुनिश्चितता की जांच।

- साक्षरता को बढ़ावा देना, रोजगार उत्पन्न करना, सामाजिक सुरक्षा का सुनिश्चित करना, और गरीबी उन्मूलन।

- केंद्र-राज्य संबंध।

- decentralization, devolition, empowerment, और पंचायती संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।

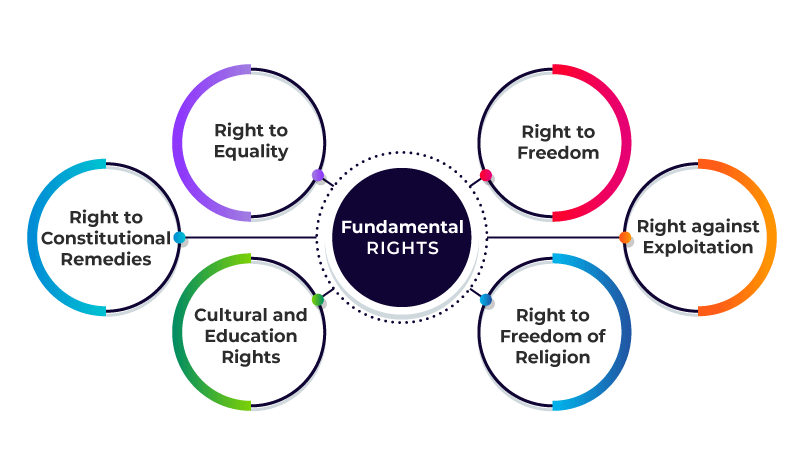

- मूल अधिकारों का विस्तार।

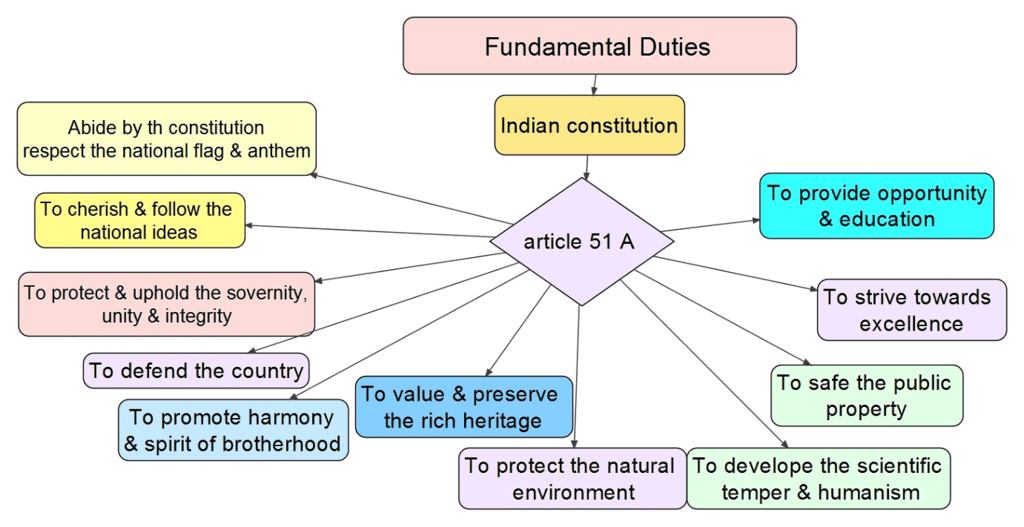

- मूल कर्तव्यों का प्रभावीकरण।

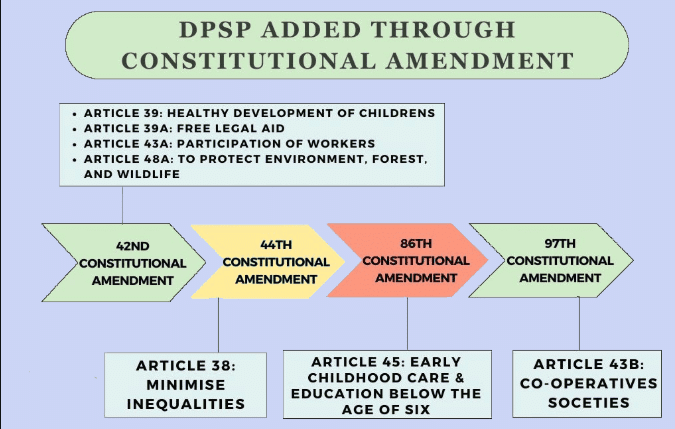

- निर्देशात्मक सिद्धांतों का प्रभावीकरण और संविधान के प्रस्तावना उद्देश्यों को प्राप्त करना।

- राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का कानूनी नियंत्रण, और सार्वजनिक ऑडिट तंत्र।

- प्रशासनिक प्रणाली और सार्वजनिक जीवन में मानक।

चिंता के क्षेत्र

1. सरकार द्वारा लोगों की अनदेखी, संवैधानिक विश्वास का उल्लंघन, ने शासन में विश्वास को खो दिया है। नागरिक सरकारों को घेराबंदी में और संस्थाओं को अप्रभावी मानते हैं, जो वर्तमान घटनाओं का सामना करने में असमर्थ हैं। 2. भारतीय राज्य की वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से वैश्विक बदलावों की भविष्यवाणी करने और उनके समाधान में असमर्थता एक महत्वपूर्ण चिंता है। 3. बढ़ते सरकारी खर्च और वित्तीय घाटे चिंताजनक प्रवृत्तियाँ हैं जो ध्यान आकर्षित करती हैं।

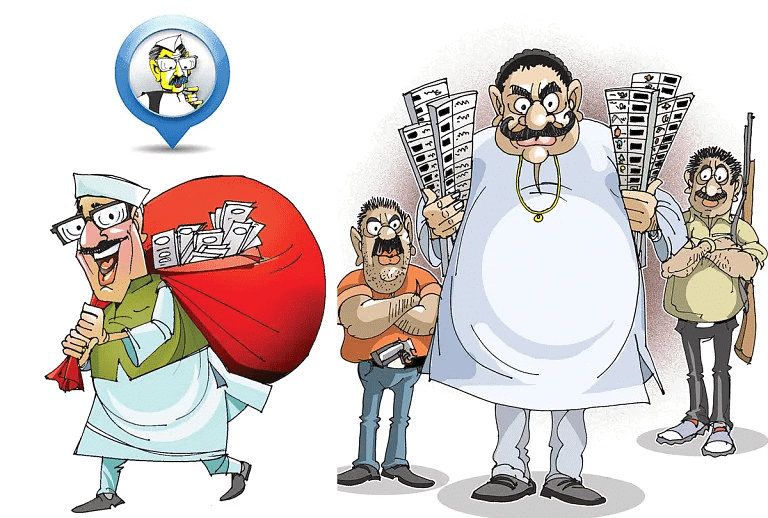

4. राजनीतिक वातावरण में राजनीति का अपराधीकरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार, और राजनेता-आपराधिक-प्रशासनिक गठजोड़ जैसी समस्याओं के कारण संविधानिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

5. राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के मुद्दे पर्याप्त ध्यान की कमी का सामना कर रहे हैं, सामाजिक अशांति और आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व चेतावनी संकेतों के तंत्र अपर्याप्त हैं।

6. संसदीय लोकतांत्रिक संस्थाओं का कार्य गंभीर दोष रेखाएं उजागर करता है, जो मौलिक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा कर रहा है।

7. चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग और अपराध रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों का कानून बनाने वाली संस्थाओं में प्रवेश रोकने में असमर्थता चिंता के क्षेत्र हैं।

8. संसद और राज्य विधानसभाओं में चुनावी प्रणाली की अंतर्निहित कमजोरियों के कारण प्रतिनिधि चरित्र की कमी है।

9. निर्वाचित सरकारों की बढ़ती अस्थिरता का कारण अवसरवादी राजनीति और अनैतिक डिफेक्शन है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च आर्थिक और प्रशासनिक लागतें होती हैं।

10. भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है, जो ऋण जाल, भ्रष्टाचार, और बेकार खर्च जैसी समस्याओं का सामना कर रही है, जिससे समानांतर अर्थव्यवस्थाएं और सरकारें उत्पन्न हो रही हैं।

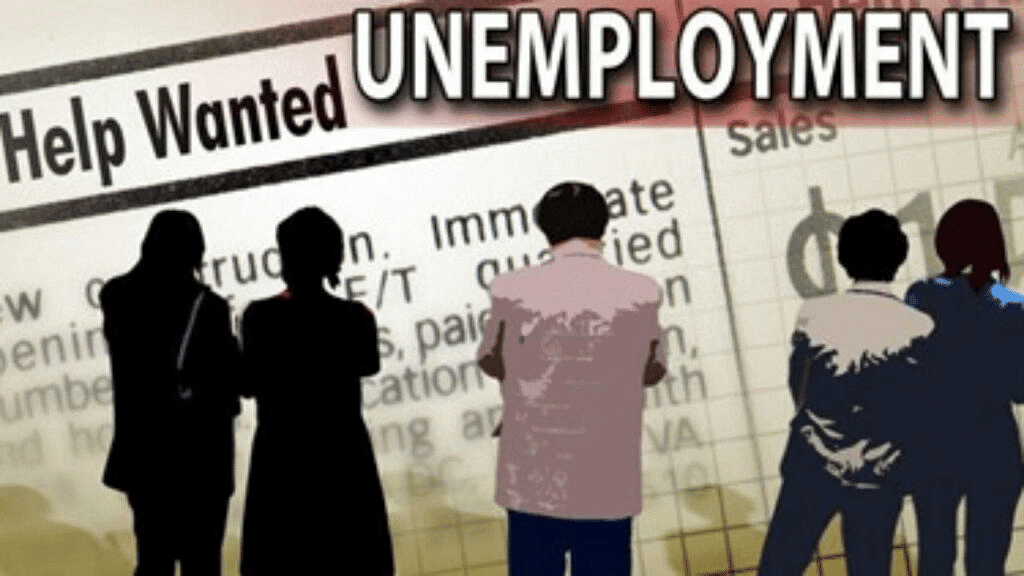

11. ग्रामीण जनसंख्या में कमी, शहरीकरण, शहरी भीड़भाड़, और सामाजिक अशांति को बढ़ती बेरोजगारी के कारण तत्काल ध्यान की आवश्यकता है।

12. ज्ञान संचालित भविष्य की समाज में शिक्षा की गुणवत्ता और उच्च शोध में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

13. न्याय प्रशासन का तंत्र चिंता का क्षेत्र है, जिसमें अपराध न्याय प्रणाली संकट के कगार पर है, कानून में देरी और उच्च मुकदमेबाजी लागत शामिल है।

14. साम्प्रदायिक और अंतर-समूह दंगों को एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, इन्हें केवल कानून-व्यवस्था के मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि सामूहिक व्यवहार विकारों के रूप में देखना चाहिए।

15. सामाजिक बुनियादी ढांचे की चिंताओं में 14 वर्ष से कम उम्र के 380 मिलियन बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और कल्याण के लिए अपर्याप्त व्यवस्था शामिल है।

16. स्वास्थ्य संकेतक, प्रगति के बावजूद, उच्च और चिंताजनक स्तर पर बने हुए हैं, जिसमें संक्रामक रोगों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है।

सिफारिशें

कुल मिलाकर, आयोग ने 249 सिफारिशें कीं। इनमें से:

- 58 सिफारिशें संविधान में संशोधन से संबंधित हैं,

- 86 विधायी पहलों से संबंधित हैं,

- 105 कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं।

1. मौलिक अधिकारों पर

- भेदभाव के खिलाफ निषेध का दायरा (अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत) 'जातीय या सामाजिक उत्पत्ति, राजनीतिक या अन्य राय, संपत्ति या जन्म' को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए।

- विज्ञापन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 के अंतर्गत) को स्पष्ट रूप से 'पत्रकारिता और अन्य मीडिया की स्वतंत्रता, राय रखने की स्वतंत्रता, और जानकारी और विचारों को खोजने, प्राप्त करने और साझा करने की स्वतंत्रता' को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

3. निम्नलिखित को नए मौलिक अधिकारों के रूप में जोड़ा जाना चाहिए:

- (a) यातना, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार या दंड के खिलाफ अधिकार।

- (b) यदि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार से अवैध रूप से वंचित किया जाता है तो मुआवजे का अधिकार।

- (c) भारत छोड़ने और वापस लौटने का अधिकार।

- (d) निजता और पारिवारिक जीवन का अधिकार।

- (e) साल में कम से कम 80 दिनों के लिए ग्रामीण वेतन रोजगार का अधिकार।

- (f) अदालतों और न्यायाधिकरणों तक पहुँच और त्वरित न्याय का अधिकार।

- (g) समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार।

- (h) देखभाल, सहायता और संरक्षण का अधिकार (बच्चों के मामले में)।

- (i) सुरक्षित पेयजल का अधिकार, प्रदूषण की रोकथाम, पारिस्थितिकी का संरक्षण और सतत विकास।

4. शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21-ए के अंतर्गत) को इस प्रकार विस्तारित किया जाना चाहिए: 'प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसे मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो जब तक कि वह चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता; और लड़कियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के मामले में यह अधिकार तब तक है जब तक वे अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।'

5. निवारक निरोध (अनुच्छेद 22 के अंतर्गत) के संबंध में दो परिवर्तन किए जाने चाहिए, अर्थात्, (i) निवारक निरोध की अधिकतम अवधि छह महीने होनी चाहिए, और (ii) सलाहकार बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होने चाहिए, और वे किसी उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश होने चाहिए।

6. सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग धर्मों के रूप में माना जाना चाहिए, और उन्हें एक साथ समूहित करने का प्रावधान (अनुच्छेद 25 के अंतर्गत) हटाया जाना चाहिए। वर्तमान में, 'हिंदू' शब्द को इन धर्मों को भी शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

7. अनुच्छेद 31-बी द्वारा न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा केवल उन अधिनियमों और विनियमों तक सीमित होनी चाहिए जो नवम अनुसूची में निर्दिष्ट हैं और जो (i) कृषि सुधार, (ii) आरक्षण, और (iii) अनुच्छेद 39 के खंड (b) या (e) में निर्दिष्ट निदेशात्मक सिद्धांतों के कार्यान्वयन से संबंधित हैं।

8. राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन नहीं किया जाएगा (अनुच्छेद 17, 23, 24, 25, और 32 के अंतर्गत) इसके अलावा अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत।

2. संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300-ए को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

1. संपत्ति का हनन या अधिग्रहण केवल कानून के प्रावधान द्वारा और केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

2. संपत्ति का मनमाना हनन या अधिग्रहण नहीं होगा।

3. अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) की संपत्ति, वन और गैर-शहरी गृहस्थ भूमि का हनन या अधिग्रहण केवल कानून के अनुसार होगा, जिसमें ऐसी भूमि के अधिग्रहण से पहले उपयुक्त पुनर्वास योजना का प्रावधान होना चाहिए। संक्षेप में, यदि उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो SCs और STs के लिए 'उपयुक्त पुनर्वास' का अधिकार होगा।

3. निदेशक सिद्धांत

- संविधान के भाग-IV का शीर्षक संशोधित करके 'राज्य नीति और क्रिया के निदेशक सिद्धांत' के रूप में किया जाना चाहिए।

- जनसंख्या नियंत्रण का एक नया निदेशक सिद्धांत जोड़ा जाना चाहिए।

- हर पांच वर्ष में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा आयोग स्थापित किया जाना चाहिए।

3. निदेशक सिद्धांत

- संविधान के भाग-IV का शीर्षक संशोधित करके 'राज्य नीति और क्रिया के निदेशक सिद्धांत' के रूप में किया जाना चाहिए।

- जनसंख्या नियंत्रण का एक नया निदेशक सिद्धांत जोड़ा जाना चाहिए।

- हर पांच वर्ष में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा आयोग स्थापित किया जाना चाहिए।

4. अंतर-धार्मिक सद्भावना और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर-धार्मिक आयोग स्थापित किया जाना चाहिए।

5. निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के स्तर की समीक्षा के लिए एक उच्च दर्जे का निकाय होना चाहिए।

6. पाँच वर्षों में रोजगार के अवसरों की संख्या बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कार्य योजना शुरू की जानी चाहिए।

7. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (2001) की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

4. मौलिक कर्तव्य

1. मौलिक कर्तव्यों को लोकप्रिय बनाने और प्रभावी बनाने के तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए। 2. मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए। 3. अनुच्छेद 51-ए में निम्नलिखित नए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए:

- चुनावों में मतदान करने, शासन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और कर चुकाने का कर्तव्य।

- शिक्षा के मामले में पारिवारिक मूल्यों और जिम्मेदार माता-पिता की भावना को बढ़ावा देना, और बच्चों की शारीरिक और नैतिक कल्याण के लिए।

- औद्योगिक संगठनों का कर्तव्य है कि वे अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें।

5. संसद और राज्य विधान मंडल

1. सांसदों के विशेषाधिकारों को संसद और राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र और स्वतंत्र कार्य के लिए परिभाषित और सीमित किया जाना चाहिए। 2. अनुच्छेद 105 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि स्पष्ट किया जा सके कि सांसदों को दिए गए संसदीय विशेषाधिकारों के तहत प्राप्त प्रतिरक्षा उनके कार्यों से संबंधित भ्रष्ट कृत्यों को शामिल नहीं करती है। इसके अलावा, कोई भी न्यायालय सदस्य के कार्य से उत्पन्न अपराध पर बिना अध्यक्ष/अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के संज्ञान नहीं लेगा। अनुच्छेद 194 को भी राज्य विधान मंडल के सदस्यों के संबंध में इसी प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए। 3. संबंधित राज्य से राज्यसभा के चुनावों में भाग लेने के लिए निवास की आवश्यकता बनाए रखी जानी चाहिए। यह राज्यसभा के संघीय चरित्र को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। 4. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को समाप्त किया जाना चाहिए। 5. चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यालयों को 'लाभ के कार्यालय' के रूप में पहचानने और घोषित करने के लिए सक्षम हो, ताकि उचित विधान मंडल का सदस्य बनने के लिए चुने जाने के लिए।

6. तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर एक नोडल स्थायी समिति का गठन किया जा सके।

7. संविधान संशोधन प्रस्तावों की पहले से जांच के लिए संसद के दोनों सदनों की एक स्थायी संविधान समिति का गठन किया जाना चाहिए।

8. विधायी योजना की निगरानी और समन्वय के लिए संसद की एक नई विधायी समिति का गठन किया जाना चाहिए।

9. मौजूदा संसदीय समितियों जैसे कि अनुमान, सार्वजनिक उपक्रम और अधीनस्थ विधि को जारी नहीं रखा जाना चाहिए।

10. संसद के सदस्यों को स्वेच्छा से सार्वजनिक जांच के लिए एक संसदीय लोकपाल के माध्यम से खुला रहना चाहिए।

11. 70 से कम सदस्यों वाली राज्य विधानसभाओं को वर्ष में कम से कम 50 दिन और अन्य राज्य विधानसभाओं को कम से कम 90 दिन बैठना चाहिए। इसी प्रकार, राज्य सभा और लोक सभा की बैठकों के लिए न्यूनतम दिन 100 और 120 दिन निर्धारित किए जाने चाहिए।

12. संसदीय प्रक्रिया सुधारों का अध्ययन करने के लिए संसद के बाहर एक अध्ययन समूह का गठन किया जाना चाहिए।

|

161 videos|631 docs|260 tests

|