लक्ष्मीकांत सारांश: आधिकारिक भाषा | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

संविधान का भाग XVII आधिकारिक भाषा से संबंधित है, जिसमें लेख 343 से 351 तक की चर्चा की गई है। इसके प्रावधान चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित हैं—संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएँ, न्यायपालिका की भाषा और कानूनों के पाठ तथा विशेष निर्देश।

संघ की भाषा

- आधिकारिक भाषा: हिंदी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संघ की आधिकारिक भाषा होगी। हालाँकि, आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अंतरराष्ट्रीय भारतीय संख्याओं का होगा, न कि देवनागरी संख्याओं का।

- अंग्रेजी का उपयोग: 15 वर्षों (1950 से 1965 तक) तक, अंग्रेजी संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी, जैसे कि 1950 से पहले।

- 1965 के बाद: 15 वर्षों के बाद, संसद तय कर सकती है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रखा जाए या नहीं।

- राष्ट्रपति आयोग: प्रत्येक पाँच वर्षों (और फिर दस वर्षों के बाद) में, राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करेगा जो हिंदी के प्रगतिशील उपयोग, अंग्रेजी के उपयोग पर प्रतिबंध, और अन्य संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करेगा।

- संसदीय समिति: संसद की एक समिति आयोग की सिफारिशों की जांच करने और राष्ट्रपति को अपनी राय रिपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है।

ऐतिहासिक कदम:

- 1955: राष्ट्रपति ने बी.जी. खेर के तहत आधिकारिक भाषा आयोग नियुक्त किया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- 1957: गोबिंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति ने रिपोर्ट की जांच की।

- 1960: कोई और आधिकारिक भाषा आयोग नियुक्त नहीं किया गया।

आधिकारिक भाषाएँ अधिनियम, 1963:

- अंग्रेजी का निरंतर उपयोग: इस अधिनियम ने संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की अनुमति दी।

- 1967 में संशोधन: इस अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि कुछ मामलों में हिंदी के अलावा अंग्रेजी का उपयोग अनिवार्य किया जा सके, और अंग्रेजी के उपयोग के लिए कोई समय सीमा नहीं थी।

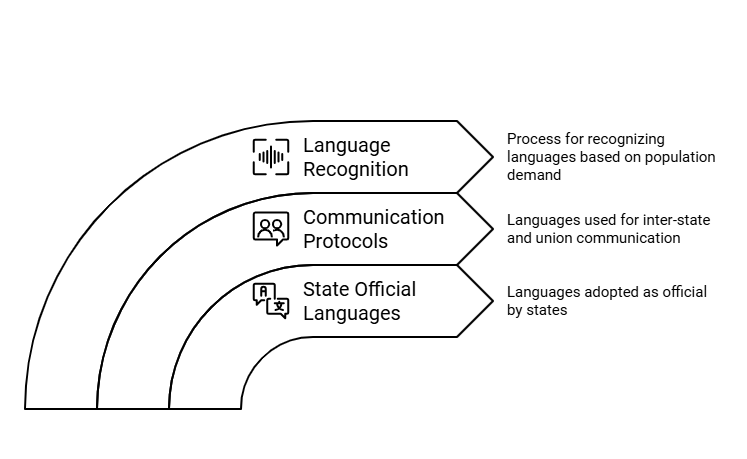

क्षेत्रीय भाषाएँ

संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा को निर्दिष्ट नहीं करता है। इस संबंध में, यह निम्नलिखित प्रावधान करता है:

- किसी राज्य की विधानमंडल एक या अधिक भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का निर्णय ले सकता है, जो राज्य में प्रचलित हैं या हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकता है।

- जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक अंग्रेजी उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में बनी रहेगी।

राज्य की आधिकारिक भाषा:

- किसी राज्य की विधानमंडल उस राज्य में प्रयुक्त एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का निर्णय ले सकती है।

- यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा बनी रहती है।

- अधिकांश राज्यों ने अपनी प्रमुख क्षेत्रीय भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है, और यह विकल्प संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाओं तक ही सीमित नहीं है।

संघ और राज्यों के बीच संचार:

- अंग्रेजी संघ और राज्यों या राज्यों के बीच संचार के लिए लिंक भाषा बनी रहती है।

- हालांकि, दो या दो से अधिक राज्य आपस में संचार के लिए हिंदी का उपयोग करने पर सहमत हो सकते हैं, बजाय अंग्रेजी के।

- आधिकारिक भाषाएँ अधिनियम, 1963 यह निर्दिष्ट करता है कि संघ और गैर-हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाना चाहिए।

- यदि हिंदी का प्रयोग एक हिंदी और एक गैर-हिंदी राज्य के बीच संचार के लिए किया जाता है, तो उसे अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आधिकारिक उपयोग के लिए भाषाओं की मान्यता:

- यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी भाषा की मान्यता की मांग करता है, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि ऐसी भाषा को राज्य में आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाए।

- यह प्रावधान राज्यों में अल्पसंख्यकों के भाषाई हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

न्यायपालिका और पाठ कानूनों की भाषा:

संविधानिक प्रावधान जो न्यायालयों और विधान के भाषा से संबंधित हैं, निम्नलिखित हैं:

- न्यायालयों में कार्यवाही: सभी कार्यवाही में अंग्रेजी का उपयोग करना अनिवार्य है, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, जब तक कि संसद अन्यथा न निर्धारित करे।

- विधान के लिए भाषा: सभी विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों, और उप-कानूनों के प्रामाणिक पाठ केंद्रीय और राज्य स्तर पर अंग्रेजी में होंगे।

- उच्च न्यायालयों में हिंदी या अन्य राज्य भाषाओं का उपयोग: किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लिए हिंदी या राज्य की किसी अन्य आधिकारिक भाषा के उपयोग की अनुमति दे सकता है। हालांकि, उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश और डिक्री अंग्रेजी में ही रहेंगे, जब तक कि संसद अन्यथा न निर्धारित करे।

- राज्य विधान: एक राज्य विधानमंडल किसी भी भाषा (अंग्रेजी के अलावा) का उपयोग विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों, या उप-कानूनों के लिए निर्धारित कर सकता है। इन दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया जाना चाहिए।

- अधिकारिक भाषाएँ अधिनियम, 1963: राष्ट्रपति के अधिकार के तहत प्रकाशित अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, विनियमों, और उप-कानूनों का हिंदी अनुवाद प्रामाणिक पाठ माना जाता है। हर विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, उसके साथ हिंदी अनुवाद होना आवश्यक है। इसी प्रकार, कुछ मामलों में राज्य अधिनियमों या अध्यादेशों का हिंदी अनुवाद प्रदान किया जाना चाहिए।

- राज्यपाल की अधिकारिता: कोई राज्यपाल, राष्ट्रपति की सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, आदेश और डिक्री के लिए हिंदी या राज्य की किसी अन्य आधिकारिक भाषा के उपयोग की अनुमति दे सकता है, लेकिन उन्हें अंग्रेजी अनुवाद के साथ भी होना चाहिए।

- सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी के उपयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाए हैं। इसलिए, यह केवल अंग्रेजी में याचिकाएँ या अपीलें सुनता है।

- अधिकारिक अनुवाद (केंद्रीय कानून) अधिनियम, 1973: यह अधिनियम कहता है कि किसी भी केंद्रीय अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, या उप-कानून का अनुवाद जो राष्ट्रपति के अधिकार के तहत आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया हो, आठवें अनुसूची में निर्धारित किसी क्षेत्रीय भाषा (हिंदी के अलावा) में प्रामाणिक पाठ माना जाएगा।

विशेष निर्देश

संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने और हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष निर्देश शामिल हैं। इनमें शामिल हैं:

भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

- प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अधिकार: प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण के सामने किसी भी भाषा में प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अधिकार है जिसका उपयोग संघ या राज्य में किया जाता है। प्रतिनिधित्व को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि यह संघ या राज्य की आधिकारिक भाषा में नहीं है।

- मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ: प्रत्येक राज्य और राज्य के स्थानीय प्राधिकरण को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी। राष्ट्रपति इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं।

- भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी: राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच करे। विशेष अधिकारी को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसे राष्ट्रपति को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना और संबंधित राज्य सरकारों को भेजना होता है।

ये प्रावधान भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने और भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।

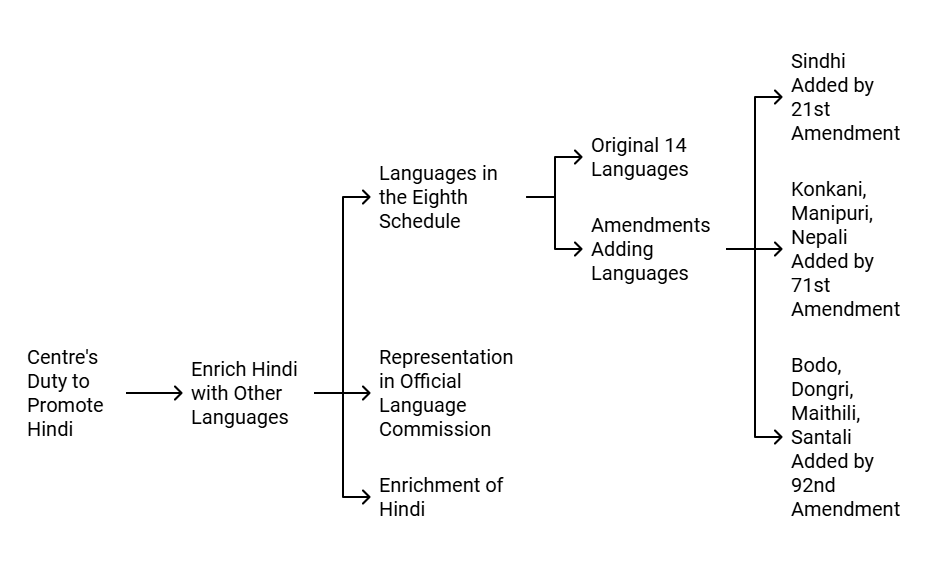

हिंदी भाषा का विकास

हिंदी भाषा का विकास

- हिंदी को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी: केंद्रीय सरकार को हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति में एक भाषाई लिंक बन सके। केंद्रीय सरकार को हिंदुस्तानी और अन्य भाषाओं से रूप, शैली और अभिव्यक्तियों को समाहित करके हिंदी को समृद्ध करने का भी निर्देश दिया गया है। हिंदी की शब्दावली मुख्य रूप से संस्कृत से और द्वितीयक रूप से अन्य भाषाओं से ली जानी चाहिए।

- आठवीं अनुसूची में भाषाएँ: वर्तमान में, संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं, जो मूलतः 14 भाषाएँ थीं। ये भाषाएँ हैं: असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू।

- आठवीं अनुसूची में संशोधन: सिंधी को 21वें संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, और नेपाली को 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, और संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया।

- भाषाओं के निर्धारण के पीछे के उद्देश्य:

- आधिकारिक भाषा आयोग में प्रतिनिधित्व: इन भाषाओं के सदस्यों को आधिकारिक भाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

- हिंदी का समृद्धिकरण: इन भाषाओं के रूप, शैली, और अभिव्यक्तियों का उपयोग हिंदी भाषा के समृद्धिकरण के लिए किया जाएगा, जिससे यह और अधिक व्यापक और विविध बनेगी।

आधिकारिक भाषा पर संसद की समिति

अधिकारिक भाषाएँ अधिनियम (1963) का उद्देश्य संघ सरकार में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी का उपयोग बढ़ावा देना है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, आधिकारिक भाषा पर एक संसद समिति का गठन किया गया था, जो प्रगति की समीक्षा करती है और आवश्यक परिवर्तन की सिफारिश करती है।

- समिति का उद्देश्य: समिति संघ सरकार में आधिकारिक कार्यों के लिए हिंदी के उपयोग की समीक्षा करती है। इसे अधिनियम के कार्यान्वयन के 10 वर्ष बाद 26 जनवरी 1976 को स्थापित किया गया था।

- समिति की रचना: 30 सांसद: 20 लोकसभा (निम्न सदन) से और 10 राज्यसभा (उच्च सदन) से।

- कार्य और कर्तव्य: समिति आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग में प्रगति का मूल्यांकन करती है और सिफारिशों के साथ राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद और राज्य सरकारों के साथ साझा करता है।

- सिफारिशें और निर्देश: राज्य सरकारों के विचारों पर विचार करने के बाद, राष्ट्रपति रिपोर्ट के आधार पर निर्देश जारी कर सकते हैं।

- अध्यक्षता: अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संघ गृह मंत्री परंपरागत रूप से अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

- समीक्षा प्रक्रिया: समिति केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी के उपयोग की निगरानी करती है, जिसमें आधिकारिक भाषाएँ अधिनियम और संबंधित नियमों का पालन किया जाता है। यह सरकार द्वारा जारी निर्देशों, परिपत्रों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों की समीक्षा करती है।

- अतिरिक्त ध्यान देने के क्षेत्र: समिति स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हिंदी के उपयोग, साथ ही केंद्रीय सरकारी सेवाओं और विभागीय परीक्षाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया की भी जांच करती है।

- सचिवालय: सचिव समिति के सचिवालय का नेतृत्व करते हैं, जो गृह मंत्रालय के आधिकारिक भाषा विभाग का हिस्सा है।

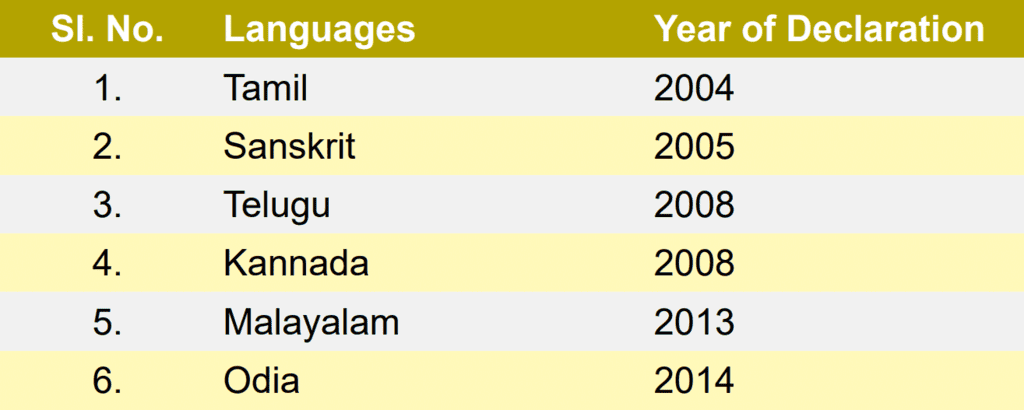

शास्त्रीय भाषा का दर्जा

2004 में, भारत सरकार ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की भाषाओं को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए एक नई श्रेणी का परिचय दिया, जिसे शास्त्रीय भाषाएँ कहा गया। अब तक छह भाषाओं को इस स्थिति से सम्मानित किया गया है।

शास्त्रीय भाषा स्थिति के लाभ:

- शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में उनके काम के लिए विद्वानों को वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

- शोध और विद्या को बढ़ावा देने के लिए शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए प्रोफेसरियल चेयर की स्थापना को प्रोत्साहित करता है ताकि उन्नत अध्ययन को बढ़ावा मिल सके।

शास्त्रीय भाषा स्थिति के लिए मानदंड: सरकार ने यह निर्धारित करने के लिए विशेष मानदंड निर्धारित किए हैं कि क्या कोई भाषा शास्त्रीय के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है:

- भाषा का इतिहास या प्रारंभिक ग्रंथ 1500-2000 वर्षों का होना चाहिए।

- भाषा में प्राचीन साहित्य का एक संग्रह होना चाहिए जिसे इसके बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान धरोहर माना जाता है।

- भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, न कि किसी अन्य समुदाय से उधार ली गई।

- शास्त्रीय भाषा और इसका साहित्य उसके आधुनिक रूपों से भिन्न होना चाहिए, जिसमें शास्त्रीय और बाद के संस्करणों या उपविभाजनों के बीच निरंतरता का अभाव हो।

|

161 videos|631 docs|260 tests

|