लक्ष्मीकांत सारांश: चुनाव कानून | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

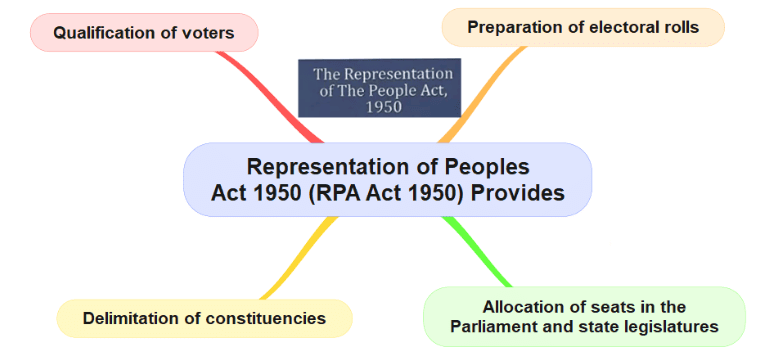

जनता का प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 में संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, और लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के बीच सीट आवंटन के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषदों में अधिकतम और न्यूनतम सीटों को निर्दिष्ट किया गया है और इन सीटों को भरने के तरीकों का विवरण कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। इन संवैधानिक प्रावधानों को संबोधित करने के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 पारित किया गया। यह अधिनियम लोक सभा, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन के लिए बनाया गया था। यह राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग के परामर्श से, इन निकायों के लिए चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने का अधिकार भी देता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम ने संसद और विधानसभा/परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रावधान किए हैं, साथ ही पंजीकरण के लिए योग्यताएँ और अयोग्यताएँ भी। अधिनियम में चुनावों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जैसे चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, संघ क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य परिषद में सीटों को भरने की प्रक्रिया, राज्य विधान परिषद चुनावों के लिए स्थानीय अधिकारियों की पहचान, और चुनावी मामलों में नागरिक न्यायालय की अधिकारिता का निषेध।

जनता का प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

जनता का प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 ने भारत में चुनावों की आधारशिला रखी, जिसमें सीटों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन, मतदाता योग्यताएँ, और निर्वाचन सूची का विवरण दिया गया। हालाँकि, इसने चुनाव प्रक्रिया के सभी पहलुओं को कवर नहीं किया, जैसे चुनावों का संचालन, सदस्यता के लिए योग्यताएँ, भ्रष्ट प्रथाएँ, और चुनाव विवाद। इन खामियों को भरने के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 पारित किया गया, जिसने विभिन्न चुनावी मामलों के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रदान किए।

जनता का प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के मुख्य प्रावधान

- योग्यताएँ और अयोग्यताएँ: यह अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में सदस्यता के लिए मानदंडों को निर्दिष्ट करता है।

- सामान्य चुनावों का अधिसूचना: यह चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सामान्य चुनावों के अधिसूचना के लिए प्रावधान करता है।

- प्रशासनिक मशीनरी: यह अधिनियम चुनावों के संचालन के लिए प्रशासनिक ढाँचा स्थापित करता है।

- राजनैतिक दलों का पंजीकरण: यह राजनैतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।

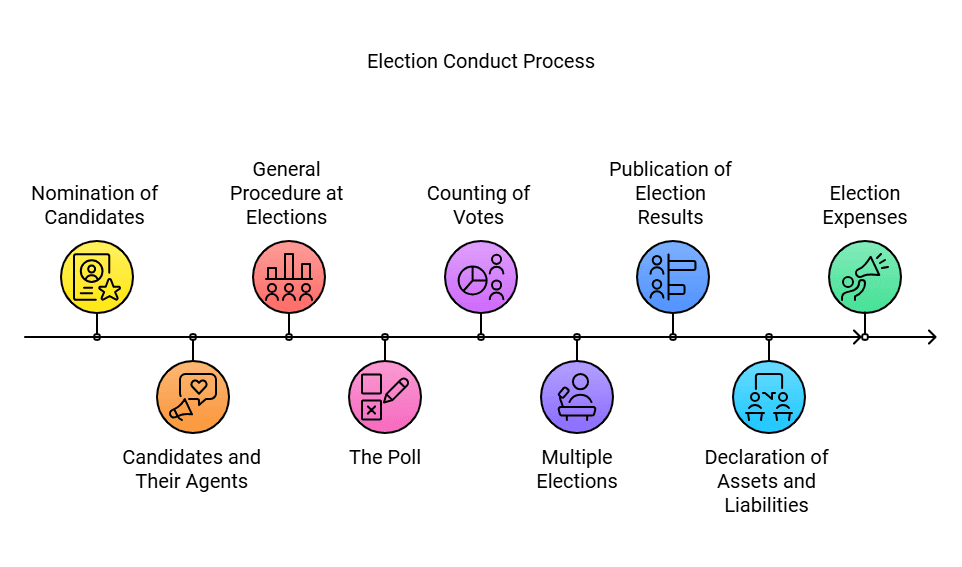

- चुनावों का संचालन: यह चुनाव संचालन के विभिन्न पहलुओं का विवरण देता है, जैसे:

- (a) उम्मीदवारों की नामांकन: चुनावों के लिए उम्मीदवारों का नामांकन करने की प्रक्रिया।

- (b) उम्मीदवार और उनके एजेंट: चुनावी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों और उनके एजेंटों से संबंधित नियम।

- (c) चुनावों में सामान्य प्रक्रिया: चुनावों के दौरान पालन की जाने वाली समग्र प्रक्रियाएँ।

- (d) मतदान: मतदान प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश।

- (e) मतों की गिनती: चुनाव के बाद मतों को गिनने की प्रक्रियाएँ।

- (f) एकाधिक चुनाव: एक साथ कई चुनावों के संचालन के लिए प्रावधान।

- (g) चुनाव परिणामों का प्रकाशन: चुनाव परिणामों और नामांकनों के प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश।

- (h) संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा: उम्मीदवारों को अपनी संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकताएँ।

- (i) चुनाव व्यय: उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनाव व्यय से संबंधित नियम।

- सामग्री की मुफ्त आपूर्ति: यह अधिनियम मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को कुछ सामग्री मुफ्त में प्रदान करने की अनुमति देता है।

- चुनावों से संबंधित विवाद: चुनाव विवादों से संबंधित प्रावधानों में शामिल हैं:

- (i) चुनाव याचिकाओं का प्रस्तुतिकरण: उच्च न्यायालय में चुनाव याचिकाओं के प्रस्तुतिकरण के लिए दिशानिर्देश।

- (ii) चुनाव याचिकाओं का परीक्षण: चुनाव याचिकाओं के परीक्षण की प्रक्रियाएँ।

- (iii) वापसी और समाप्ति: चुनाव याचिकाओं की वापसी और समाप्ति के नियम।

- (iv) सुप्रीम कोर्ट में अपीलें: चुनाव याचिकाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए दिशानिर्देश।

- (v) लागत और लागत के लिए सुरक्षा: चुनाव याचिकाओं में लागत और लागत के लिए सुरक्षा से संबंधित प्रावधान।

- भ्रष्ट प्रथाएँ और चुनावी अपराध: यह अधिनियम भ्रष्ट प्रथाओं और चुनावी अपराधों को परिभाषित करता है, जिसमें दंड और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उपाय शामिल हैं।

- चुनाव आयोग के अधिकार: यह अधिनियम चुनाव आयोग को सदस्यों की अयोग्यता की जांच करने के अधिकार प्रदान करता है।

- उपचुनाव और रिक्तियों को भरना: उपचुनाव के संचालन और निर्वाचित पदों में रिक्तियों को भरने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के प्रावधान।

- विविध प्रावधान: चुनावों से संबंधित अन्य विभिन्न प्रावधान।

- नागरिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का निषेध: यह अधिनियम चुनावों के मामलों में नागरिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को निषिद्ध करता है।

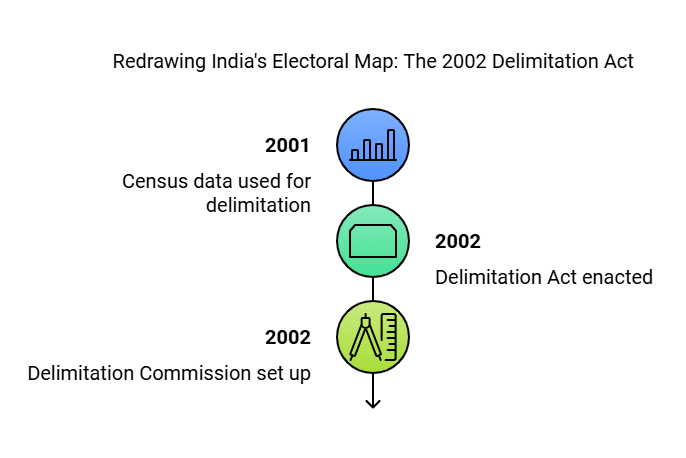

सीमा निर्धारण अधिनियम, 2002

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 प्रत्येक राज्य को 2001 की जनगणना के आधार पर भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों (संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों) में समायोजन और विभाजन की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 330 और 332 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः निर्धारित करने का प्रावधान करते हैं।

पृष्ठभूमि

पिछला सीमांकन 1971 की जनगणना पर आधारित था। जनसंख्या वृद्धि में असमानता और निरंतर प्रवास के कारण, निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ आई हैं, यहां तक कि एक ही राज्य के भीतर भी।

सीमा निर्धारण अधिनियम, 2002 का उद्देश्य

- 2001 की जनगणना के आधार पर सीमांकन करने के लिए एक सीमा निर्धारण आयोग की स्थापना करना।

- निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में विकृतियों को ठीक करना।

चुनावों से संबंधित अन्य अधिनियम

- संसद (अयोग्यता की रोकथाम) अधिनियम, 1959: यह अधिनियम यह बताता है कि सरकार के तहत कुछ लाभकारी पद धारक संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्य नहीं होंगे।

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976: यह अधिनियम कुछ जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों से शामिल और बाहर करने की अनुमति देता है।

- संघ क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963: यह अधिनियम भारत में संघ क्षेत्रों के शासन से संबंधित है।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991: यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन से संबंधित है।

- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952: यह अधिनियम भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों से संबंधित विभिन्न मामलों को नियंत्रित करता है।

चुनावों से संबंधित नियम

- मतदाता पंजीकरण नियम, 1960: ये नियम निर्वाचन सूची बनाने और प्रकाशित करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं।

- चुनाव संचालन नियम, 1961: ये नियम संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनावों के निष्पक्ष और स्वतंत्र संचालन को सुनिश्चित करते हैं।

- समान सदस्यता पर रोक नियम, 1950: ये नियम कुछ निकायों में समान सदस्यता को निषिद्ध करते हैं।

- लोकसभा के सदस्यों (दल-बदल के कारण अयोग्यता) नियम, 1985: ये नियम उन परिस्थितियों को विस्तार से बताते हैं जिनमें लोकसभा के सदस्य दल-बदल के कारण अयोग्य हो सकते हैं।

- राज्यसभा के सदस्यों (दल-बदल के कारण अयोग्यता) नियम, 1985: यह लोकसभा के नियमों के समान हैं, जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए अयोग्यता के मानदंडों को बताते हैं।

- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974: ये नियम भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को नियंत्रित करते हैं।

- लोकसभा के सदस्यों (संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा) नियम, 2004: ये नियम लोकसभा के सदस्यों को अपनी संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकता बताते हैं।

- राज्यसभा के सदस्यों (संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा) नियम, 2004: लोकसभा के नियमों के समान, ये राज्यसभा के सदस्यों को अपनी संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकता बताते हैं।

चुनावों से संबंधित आदेश

- चुनाव प्रतीकों (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968: यह आदेश चुनावों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों के स्पष्टीकरण, आरक्षण, चयन और आवंटन से संबंधित है।

- राजनैतिक दलों का पंजीकरण (अतिरिक्त विशेषताओं की पेशकश) आदेश, 1992: यह आदेश सुनिश्चित करता है कि चुनाव आयोग के साथ राजनैतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों के संघ या निकाय को अतिरिक्त विशेषताएँ प्रदान करनी चाहिए।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|