लक्ष्मीकांत सारांश: राजनीतिक दल | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

अर्थ और प्रकार

राजनीतिक दल स्वैच्छिक संघ या संगठित समूह होते हैं, जो समान राजनीतिक दृष्टिकोण साझा करते हैं और जो संवैधानिक तरीकों से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं।

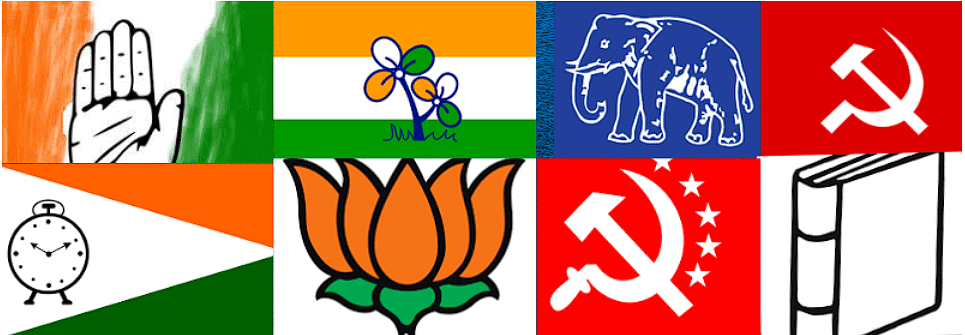

आधुनिक लोकतंत्रों में, दलों को प्रतिक्रियावादी (पुरानी संस्थाओं को संरक्षित करने वाले), रूढ़िवादी (स्थिति को बनाए रखने वाले), उदार (सुधार की दिशा में काम करने वाले), और कट्टरपंथी (नए आदेश की खोज करने वाले) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजनीतिक वैज्ञानिक इन्हें वामपंथी, केंद्रित और दक्षिणपंथी के रूप में वर्गीकृत करते हैं। भारत में, CPI और CPM वामपंथी हैं, कांग्रेस केंद्रित है, और BJP दक्षिणपंथी है। दल प्रणाली में एक-पार्टी (एकमात्र शासक दल, कोई विपक्ष नहीं), दो-पार्टी (दो प्रमुख दल, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में), और बहु-पार्टी (अनेक दल, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, और इटली में) शामिल हैं।

भारत में राजनीतिक दल

भारत में दल प्रणाली

भारतीय दल प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

- बहु-दल प्रणाली

- एक-प्रमुख दल प्रणाली

भारत के विशाल आकार, विविध समाज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अद्वितीय राजनीतिक प्रक्रियाएँ, और अन्य कारकों ने कई राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रेरित किया है। यह विश्व में राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी संख्या का रिकॉर्ड रखता है, जिसमें वाम, केंद्र, दक्षिण, साम्प्रदायिक, और गैर-साम्प्रदायिक जैसे विभिन्न विचारधाराएँ शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, लटकी हुई संसदें, विधानसभा, और सहयोगी सरकारें आम हैं।

भारत में बहु-पार्टी प्रणाली के अस्तित्व के बावजूद, राजनीतिक परिदृश्य एक लंबे समय तक कांग्रेस द्वारा नियंत्रित रहा। प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक राजनी कोठारी ने भारतीय दल प्रणाली को 'एक-दल प्रभुत्व प्रणाली' या 'कांग्रेस प्रणाली' के रूप में संदर्भित किया। हालांकि, 1967 से कांग्रेस का प्रभुत्व कम होने लगा, जिससे क्षेत्रीय और अन्य राष्ट्रीय दलों जैसे जनता (1977), जनता दल (1989), और BJP (1991) का उदय हुआ, और अंततः एक प्रतिस्पर्धी बहु-पार्टी प्रणाली की स्थापना हुई।

3. स्पष्ट विचारधारा की कमी

एचजेपी और दो कम्युनिस्ट पार्टियों (CPI और CPM) को छोड़कर, भारत में अधिकांश अन्य राजनीतिक पार्टियों के पास एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है। उनके विचार और योजनाएँ बहुत समान हैं। लगभग हर पार्टी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सोशलिज़्म और गांधीवाद का समर्थन करती है। लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर पार्टी, यहाँ तक कि वे जो मजबूत विश्वास होने का दावा करती हैं, मुख्य रूप से सत्ता प्राप्त करने पर केंद्रित होती हैं। इस प्रकार, राजनीति विशेष समस्याओं पर अधिक केंद्रित हो गई है बजाय कुछ सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के, और प्रभावशीलता ने आदर्शों के प्रति समर्पण को पीछे छोड़ दिया है।

4. व्यक्तित्व culto

कई बार, भारत में राजनीतिक पार्टियाँ एक प्रमुख नेता के चारों ओर घूमती हैं, जो पार्टी और उसके विश्वासों से भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। पार्टियाँ अपने नेताओं द्वारा पहचानी जाती हैं न कि उनके घोषित लक्ष्यों द्वारा। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि भारत में वास्तविक राजनीतिक पार्टियों से अधिक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। सरल शब्दों में, ध्यान अक्सर पार्टी के सिद्धांतों से हटकर व्यक्तिगत नेताओं के प्रभाव पर चला जाता है।

5. पारंपरिक कारकों पर आधारित

पश्चिमी देशों में, राजनीतिक पार्टियाँ आमतौर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों के आधार पर बनाई जाती हैं। हालाँकि, भारत में, कई पार्टियाँ धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और नस्ल जैसे कारकों के चारों ओर बनती हैं। ये पार्टियाँ अक्सर विशिष्ट समुदायों के हितों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो समग्र सार्वजनिक हित को कमजोर कर सकती हैं।

6. क्षेत्रीय पार्टियों का उदय

भारतीय पार्टी प्रणाली का एक उल्लेखनीय पहलू कई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय और उनकी बढ़ती प्रभावशीलता है, जिनमें से कई अब राज्य सरकारों का नेतृत्व कर रही हैं। प्रारंभ में क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित, ये पार्टियाँ राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से केंद्र में गठबंधन सरकारों में प्रमुखता प्राप्त कर चुकी हैं।

7. गुट और निष्कासन

भारत में, राजनीतिक दल अक्सर गुटवाद, निष्कासन, और विभाजन जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, जो मुख्यतः सत्ता और भौतिक लाभ की चाह से प्रेरित होती हैं। यह प्रवृत्ति 1967 में चौथी लोकसभा चुनाव के बाद अधिक सामान्य हो गई, जिससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। दलों में बार-बार परिवर्तन और परिवर्तनों ने राजनीतिक दलों के खंडन और विघटन को जन्म दिया है।

8. प्रभावी विपक्ष की कमी

भारत की संसदीय लोकतंत्र के संचालन के लिए एक मजबूत विपक्ष आवश्यक है, जो सत्तारूढ़ पार्टी में तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने और वैकल्पिक सरकार प्रदान करने का कार्य करता है। दुर्भाग्यवश, एकता की कमी और बार-बार विरोधाभासी स्थितियों के कारण, राजनीतिक दल राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान देने में असमर्थ रहे हैं।

राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए शर्तें

वर्तमान में (2016), किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है यदि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी होती है:

- यदि यह लोकसभा या राज्य विधानसभा के सामान्य चुनाव में किसी चार या अधिक राज्यों में छह प्रतिशत वैध मत प्राप्त करती है; और, इसके अतिरिक्त, यह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में चार सीटें जीतती है; या

- यदि यह सामान्य चुनाव में लोकसभा में दो प्रतिशत सीटें जीतती है; और ये उम्मीदवार तीन राज्यों से चुने जाते हैं; या

- यदि इसे चार राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए शर्तें

वर्तमान में (2016), किसी पार्टी को एक राज्य में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है यदि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी होती है:

यदि यह संबंधित राज्य के विधान सभा के सामान्य चुनाव में कुल वैध मतों का छह प्रतिशत प्राप्त करता है; और इसके अतिरिक्त, यह संबंधित राज्य की विधान सभा में 2 सीटें जीतता है; या

- यदि यह संबंधित राज्य के लोकसभा के सामान्य चुनाव में कुल वैध मतों का छह प्रतिशत प्राप्त करता है; और इसके अतिरिक्त, यह संबंधित राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतता है; या

- यदि यह संबंधित राज्य के विधान सभा के सामान्य चुनाव में सीटों का तीन प्रतिशत या 3 सीटें जीतता है, जो भी अधिक हो; या

- यदि यह लोकसभा के सामान्य चुनाव में संबंधित राज्य को आवंटित 25 सीटों के लिए हर 1 सीट जीतता है या उसके किसी भी अंश के लिए; या

- यदि यह राज्य में लोकसभा के सामान्य चुनाव में कुल वैध मतों का आठ प्रतिशत प्राप्त करता है या संबंधित राज्य की विधान सभा में। यह शर्त 2011 में जोड़ी गई थी।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|