वातावरण और हिमालय | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

वायुमंडल

- हमारा ग्रह, पृथ्वी, एक विशाल गैस की परत से ढका हुआ है जो इसके सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर फैली हुई है। इस गैस की परत को वायुमंडल कहा जाता है।

- भूमि (लिथोस्फीयर) और जल (हाइड्रोस्फीयर) के समान, वायुमंडल पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण भाग है।

- हालाँकि वायुमंडल पृथ्वी के व्यास की तुलना में पतला है, यह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति द्वारा ग्रह के करीब रखा जाता है, जिससे यह पृथ्वी से अविभाज्य हो जाता है।

वायुमंडलीय दबाव

- वायुमंडल में हवा अपने वजन के कारण पृथ्वी की सतह पर दबाव डालती है। इसे वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है।

- वायुमंडलीय दबाव जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है। समुद्र स्तर पर, वायुमंडलीय दबाव लगभग 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है।

पृथ्वी के वायुमंडल की भूमिका

- वायुमंडल विभिन्न गैसों से बना है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन शामिल हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जबकि जानवरों और अन्य कई जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।

- वायुमंडल जीवन के लिए इन आवश्यक गैसों की आपूर्ति करता है।

- सभी जीवों को अपने जैविक प्रक्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए विशेष तापमान की सीमा और कुछ सौर विकिरण की आवृत्तियों की आवश्यकता होती है। वायुमंडल इसको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कुछ सौर विकिरण की आवृत्तियों को अवशोषित करके और दूसरों को पास होने की अनुमति देकर।

- वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर तापमान को एक निश्चित सीमा में बनाए रखता है। इसके बिना, दिन और रात के बीच अत्यधिक तापमान भिन्नताएँ होंगी।

- इसके अतिरिक्त, हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण पृथ्वी की सतह में प्रवेश करेगा अगर वायुमंडल न हो, विशेष रूप से ओजोन परत जो स्ट्रैटोस्फीयर में होती है।

- वायुमंडल पृथ्वी को बाह्य वस्तुओं, जैसे उल्काओं से भी बचाता है, जो वायुमंडल में प्रवेश करते समय घर्षण के कारण जल जाते हैं, खासकर मेसोस्फीयर में।

- जलवायु एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे वायुमंडल नियंत्रित करता है। यह विभिन्न प्राकृतिक और मानव प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, जिसमें पौधों की वृद्धि, कृषि, मिट्टी का निर्माण, और मानव बस्तियाँ शामिल हैं। विभिन्न जलवायु कारक एक साथ मिलकर मौसम बनाते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

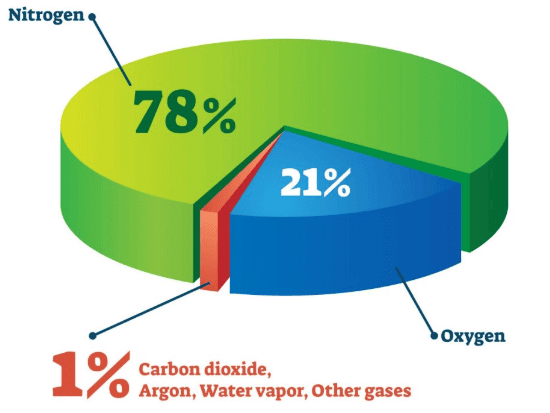

वायुमंडल की संरचना

वायुमंडल की गैसीय संरचना: वायुमंडल एक गैसों के मिश्रण से बना है, जिसमें ठोस और तरल कणों की एक बड़ी संख्या होती है, जिन्हें एरोसोल कहा जाता है। कुछ गैसें निश्चित अनुपात में मौजूद होती हैं और इन्हें वायुमंडल के स्थायी घटक माना जाता है। अन्य घटक, जैसे कि जल वाष्प और एरोसोल, मात्रा में भिन्न होते हैं, जो स्थान और समय के आधार पर बदलते हैं। स्थायी और परिवर्तनीय घटक:- स्थायी गैसें कुल गैस मात्रा के सापेक्ष स्थिर रहती हैं, जबकि परिवर्तनीय गैसें महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती हैं।

- यदि हम निलंबित कणों, जल वाष्प और परिवर्तनीय गैसों को छोड़ दें, तो शुष्क हवा लगभग 80 किलोमीटर की ऊँचाई तक बहुत स्थिर होती है।

- जैसे-जैसे हम वायुमंडल में ऊँचाई की ओर बढ़ते हैं, गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, 120 किलोमीटर की ऊँचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य हो जाती है।

- कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प केवल पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर तक पाए जाते हैं।

- नाइट्रोजन और ऑक्सीजन: ये दो गैसें साफ, शुष्क हवा का लगभग 99% बनाती हैं।

- निष्क्रिय गैसें: शेष गैसें, जो ज्यादातर निष्क्रिय हैं, वायुमंडल का लगभग 1% बनाती हैं।

- जल वाष्प और धूल के कण: वायुमंडल में जल वाष्प और धूल के कणों की बड़ी मात्रा भी मौजूद होती है। ये ठोस और तरल कण जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- वायुमंडल की संरचना को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मौसम, जलवायु और विभिन्न पर्यावरणीय प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है।

- (क) स्थायी गैसें: ये गैसें वायुमंडल में अपने अनुपात को नहीं बदलती हैं। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और नीयन शामिल हैं।

- नाइट्रोजन: यह वायुमंडल का 78% है। यह एक अपेक्षाकृत निष्क्रिय गैस है और सभी कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को पतला करके दहन को नियंत्रित करना है।

- ऑक्सीजन: यह कुल वायुमंडल की मात्रा का केवल 21% है, लेकिन यह गैसों में सबसे महत्वपूर्ण घटक है।

- आर्गन: यह वायुमंडल का लगभग 0.93% है और यह एक महान गैस है जो अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है।

- नीयन: यह बहुत कम मात्रा में मौजूद है और यह भी एक महान गैस है।

- (ख) परिवर्तनीय गैसें: ये गैसें अनुपात में भिन्न होती हैं और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, और जल वाष्प शामिल हैं।

- कार्बन डाइऑक्साइड: यह शुष्क हवा का लगभग 0.03% है और यह दहन का उत्पाद है।

- ओजोन: यह एक प्रकार का ऑक्सीजन अणु है जिसमें तीन परमाणु होते हैं।

- जल वाष्प: जल वाष्प वायुमंडल की कुल मात्रा का 2% से 4% है।

- वायुमंडल में मौजूद ठोस कणों में मौसम से प्रभावित चट्टानों से बने रेत के कण, ज्वालामुखीय राख, पराग कण, और समुद्र के लवण शामिल हैं।

- ठोस कण विकिरण को अवशोषित, परावर्तित और फैलाते हैं, जो सूर्यास्त और सूर्योदय पर नारंगी और लाल रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

- हायग्रोस्कोपिक धूल के कण: कुछ धूल के कण हायग्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात् वे हवा से नमी को जल्दी से अवशोषित करते हैं।

संक्षेप में, वायुमंडल विभिन्न गैसों, जल वाष्प, और ठोस कणों से बना है, जो जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायुमंडल की संरचना गतिशील है और समय और स्थान के साथ बदलती है।

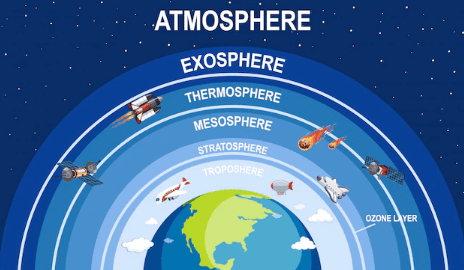

वायुमंडल की संरचना:वायुमंडल विभिन्न परतों में विभाजित है, और प्रत्येक परत की अपनी अनूठी विशेषताएँ होती हैं। आइए इन परतों पर नज़र डालते हैं।

- ट्रोपोस्फीयर: यह वायुमंडल की परत है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 8 किलोमीटर तक और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैली हुई है।

- ट्रॉपोपॉज: यह ट्रोपोस्फीयर की सबसे ऊँची परत है।

- स्ट्रेटोस्फीयर: यह ट्रोपोस्फीयर के ऊपर की परत है, जो पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊँचाई तक फैली हुई है।

- ओज़ोनोस्फीयर: यह 30 से 60 किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

- मेसोस्फीयर: यह ओज़ोन परत के आगे की मध्य परत है।

- थर्मोस्फीयर: यहाँ तापमान ऊँचाई के साथ तेजी से बढ़ता है।

- आयोनोस्फीयर: यह 80 से 400 किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

- एक्सोस्फीयर: यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जो लगभग 400 किलोमीटर की ऊँचाई पर फैली हुई है।

वायुमंडल में ध्वनि की गति तापमान के साथ भिन्न होती है। यह तापमान के सीधे अनुपाती होती है।

हिमालय श्रृंखला:हिमालय, एक युवा पर्वत श्रृंखला, लगभग 2,400 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे तीन समूहों में विभाजित किया गया है: ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, और आउटर हिमालय।

हिमालय श्रृंखला का पृष्ठभूमि:हिमालय भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बने हैं।

हिमालय श्रृंखला का परिचय:- ग्रेटर हिमालय: यह हिमालय का उत्तरीतम खंड है।

- मिडल हिमालय: यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है।

- आउटर हिमालय: यह शिओवैलिक्स के रूप में जाना जाता है।

- मानसून का नियंत्रण: हिमालय दक्षिण-पश्चिम मानसून की हवा को नियंत्रित करता है।

- प्राकृतिक बाधा: यह भारतीय उपमहाद्वीप को बाहरी खतरों और जलवायु प्रभावों से बचाता है।

- नदियों का स्रोत: यह कई स्थायी नदियों का स्रोत है।

- पर्यटन आकर्षण: यहाँ अद्भुत प्राकृतिक दृश्य और रोमांचक गतिविधियों के लिए अवसर हैं।

- जलवायु नियंत्रण: यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करता है।

हिमालय मानवता की शक्ति और प्रकृति की ताकत का एक शक्तिशाली अनुस्मारक हैं।

वायुमंडल गैसों के मिश्रण से बना है, जिसमें बड़ी संख्या में ठोस और तरल कण होते हैं जिन्हें एरोसोल कहा जाता है। कुछ गैसें निश्चित अनुपात में उपस्थित होती हैं और इन्हें वायुमंडल के स्थायी घटक माना जाता है। अन्य घटक, जैसे जल वाष्प और एरोसोल, स्थान और समय के आधार पर मात्रा में भिन्न होते हैं।

- वायुमंडल गैसों के मिश्रण से बना है, जिसमें बड़ी संख्या में ठोस और तरल कण होते हैं जिन्हें एरोसोल कहा जाता है।

- कुछ गैसें निश्चित अनुपात में उपस्थित होती हैं और इन्हें वायुमंडल के स्थायी घटक माना जाता है।

- अन्य घटक, जैसे जल वाष्प और एरोसोल, स्थान और समय के आधार पर मात्रा में भिन्न होते हैं।

स्थायी गैसें कुल गैस मात्रा के अनुपात में स्थिर रहती हैं, जबकि परिवर्तनीय गैसें महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती हैं। यदि हम निलंबित कणों, जल वाष्प और परिवर्तनीय गैसों को छोड़ दें, तो शुष्क हवा लगभग 80 किलोमीटर की ऊँचाई तक बहुत स्थिर होती है।

- स्थायी गैसें कुल गैस मात्रा के अनुपात में स्थिर रहती हैं, जबकि परिवर्तनीय गैसें महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती हैं।

- यदि हम निलंबित कणों, जल वाष्प और परिवर्तनीय गैसों को छोड़ दें, तो शुष्क हवा लगभग 80 किलोमीटर की ऊँचाई तक बहुत स्थिर होती है।

जैसे-जैसे हम वायुमंडल में ऊँचाई पर जाते हैं, गैसों के अनुपात बदलते हैं। उदाहरण के लिए, 120 किलोमीटर की ऊँचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प केवल पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर तक पाई जाती हैं।

- जैसे-जैसे हम वायुमंडल में ऊँचाई पर जाते हैं, गैसों के अनुपात बदलते हैं। उदाहरण के लिए, 120 किलोमीटर की ऊँचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य हो जाती है।

- कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प केवल पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर तक पाई जाती हैं।

नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो गैसें साफ, शुष्क हवा का लगभग 99% हिस्सा बनाती हैं। इनर्ट गैसें। शेष गैसें, जो ज्यादातर इनर्ट होती हैं, वायुमंडल का लगभग 1% हिस्सा बनाती हैं। जल वाष्प और धूल के कण। वायुमंडल में जल वाष्प और धूल के कणों की बड़ी मात्रा भी मौजूद होती है। ये ठोस और तरल कण जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो गैसें साफ, शुष्क हवा का लगभग 99% हिस्सा बनाती हैं।

- इनर्ट गैसें। शेष गैसें, जो ज्यादातर इनर्ट होती हैं, वायुमंडल का लगभग 1% हिस्सा बनाती हैं।

- जल वाष्प और धूल के कण। वायुमंडल में जल वाष्प और धूल के कणों की बड़ी मात्रा भी मौजूद होती है। ये ठोस और तरल कण जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वायुमंडल की संरचना को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौसम, जलवायु, और विभिन्न पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। विभिन्न गैसों और कणों का संतुलन पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

वायुमंडल विभिन्न गैसों, जल वाष्प और ठोस कणों से बना होता है। वायुमंडल की संरचना समान नहीं होती है और स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। वायुमंडल में गैसों की संरचना निम्नलिखित है:

ये गैसें वायुमंडल में अपने अनुपात को नहीं बदलती हैं। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, और नीयोन शामिल हैं।

- नाइट्रोजन: यह वायुमंडल का 78% बनाता है। नाइट्रोजन एक अपेक्षाकृत निष्क्रिय गैस है और यह सभी जैविक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को पतला करके दहन को नियंत्रित करना है। नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार के ऑक्सीडेशन में भी अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है।

- ऑक्सीजन: हालांकि यह कुल वायुमंडल के केवल 21% का निर्माण करता है, लेकिन ऑक्सीजन गैसों में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीवित जीव ऑक्सीजन का श्वसन करते हैं, और यह दहन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन अन्य तत्वों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण यौगिकों, जैसे ऑक्साइड, का निर्माण भी कर सकता है।

- आर्गन: यह वायुमंडल का लगभग 0.93% बनाता है और एक नोबल गैस है जो अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है।

- नीयोन: यह मात्रा में बहुत कम होता है और यह भी एक नोबल गैस है।

(b) परिवर्तनशील गैसें:

ये गैसें अनुपात में भिन्न होती हैं और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ओज़ोन, और जल वाष्प शामिल हैं।

- कार्बन डाइऑक्साइड: यह शुष्क वायु का लगभग 0.03% बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड दहन का उत्पाद है और इसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने के लिए अवशोषित करते हैं। यह ताप ऊर्जा बजट में एक कुशल गर्मी अवशोषक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, जीवाश्म ईंधनों के अधिक जलने के साथ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, जिससे अधिक गर्मी अवशोषण और संभावित जलवायु परिवर्तन हो रहा है।

- ओज़ोन: ओज़ोन एक प्रकार का ऑक्सीजन अणु है जिसमें दो के बजाय तीन परमाणु होते हैं। यह वायुमंडल का 0.00005% से कम बनाता है और असमान रूप से वितरित होता है, जिसमें सबसे अधिक सांद्रता 20 किमी से 25 किमी ऊँचाई के बीच होती है। ओज़ोन सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवरुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- जल वाष्प: जल वाष्प वायुमंडल के कुल मात्रा का 2% से 4% के बीच बनाता है, जो जलवायु पर निर्भर करता है। यह लंबी तरंगों की भूमि विकिरण और आने वाली सौर विकिरण के एक भाग को अवशोषित करके वायुमंडल की इन्सुलेटिंग क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल वाष्प वर्षा और बादलों का स्रोत भी है और संकुचन का अंतर्निहित गर्मी छोड़ता है, जो तूफानों के पीछे की अंतिम प्रेरक शक्ति है। वायु की नमी धारण करने की क्षमता सीधे वायु तापमान के अनुपात में होती है।

ठोस कण: वायुमंडल में उपस्थित ठोस कणों में मौसम के कारण बने पत्थरों से रेत के कण, ज्वालामुखी की राख, पराग कण, छोटे जीव, कालिख, महासागरीय लवण, और वायुमंडल की ऊपरी परतों में उल्काओं के टुकड़े शामिल होते हैं। ये ठोस कण विकिरण को अवशोषित, परावर्तित और बिखेरने का कार्य करते हैं।

- अवशोषण, परावर्तन, और विकिरण: ठोस कण विकिरण को अवशोषित, परावर्तित और विकिरित करते हैं, जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय नारंगी और लाल रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं, साथ ही आकाश के नीले रंग के लिए भी।

- हायग्रोस्कोपिक धूल के कण: कुछ धूल के कण हायग्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात् वे आसानी से वायु से नमी अवशोषित कर लेते हैं। ये कण संघनन के नाभिक के रूप में कार्य करते हैं और बादलों, कोहरे, और ओले के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं।

संक्षेप में, वायुमंडल विभिन्न गैसों, जल वाष्प, और ठोस कणों से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और संतुलन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल की संरचना गतिशील होती है और समय और स्थान के साथ भिन्न होती है।

वायुमंडल की संरचना

वायुमंडल की संरचना

वायुमंडल विभिन्न परतों से बना है, और प्रत्येक परत की अपनी विशेषताएँ होती हैं। आइए इन परतों पर एक नज़र डालते हैं।

- ट्रॉपोस्फीयर वह वायुमंडल की परत है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 8 किलोमीटर तक पोल्स पर और 18 किलोमीटर तक भूमध्यरेखापर फैली हुई है।

- ट्रॉपोस्फीयर की मोटाई भूमध्यरेखापर अधिक होती है क्योंकि वहाँ गर्म हवा ऊँचाई पर उठती है।

- ट्रॉपोस्फीयर और उसके ऊपर की परत के बीच की सीमा को ट्रोपोपॉज़ कहा जाता है।

- ट्रॉपोस्फीयर में, जैसे-जैसे आप ऊँचाई पर जाते हैं, तापमान लगभग 5°C प्रति किलोमीटर की दर से घटता है। ट्रोपोपॉज़ पर, तापमान पोल्स पर लगभग -45°C और भूमध्यरेखापर -80°C तक पहुँच जाता है।

- ऊँचाई के साथ तापमान में कमी को लैप्स रेट कहा जाता है।

- ट्रॉपोस्फीयर को तापमान उलटाव, turbulance, और चक्रों की उपस्थिति जैसी घटनाओं द्वारा पहचाना जाता है।

- यह परत मौसम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग सभी मौसम की घटनाएँ, जैसे वर्षा, धुंध, और ओलावृष्टि, यहीं होती हैं।

- इसीलिए इसे कभी-कभी संवहन क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि संवहन (गर्म हवा का संचलन) ट्रोपोपॉज़ पर रुक जाता है।

- ट्रॉपोस्फीयर वह स्थान है जहाँ सभी चक्रवात, एंटीचक्रवात, तूफान, और वर्षा होती है, क्योंकि इसमें सभी जल वाष्प और ठोस कण होते हैं।

- यह परत भी मौसमों और जेट धाराओं से प्रभावित होती है।

ट्रोपोपॉज़:

- ट्रॉपोपॉज (Tropopause) वायुमंडल की सबसे ऊँची परत है। यह ट्रॉपोस्फीयर (Troposphere) और स्ट्रेटोस्फीयर (Stratosphere) के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करती है। इस परत में तापमान स्थिर रहता है।

स्ट्रेटोस्फीयर:

- स्ट्रेटोस्फीयर वायुमंडल की वह परत है जो ट्रॉपोस्फीयर के ऊपर स्थित है, जो पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊँचाई तक फैली हुई है। इस परत में, तापमान प्रारंभ में एक निश्चित दूरी तक स्थिर रहता है, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ता है, और 50 किलोमीटर की ऊँचाई पर 0°C पहुँच जाता है। इस तापमान में वृद्धि की वजह ओज़ोन की उपस्थिति है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण को अवशोषित करती है। स्ट्रेटोस्फीयर मुख्यतः बादलों और मौसमीय घटनाओं से मुक्त होती है, जिससे यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाती है। नतीजतन, विमान अक्सर निचले स्ट्रेटोस्फीयर या ऊपरी ट्रॉपोस्फीयर में उड़ान भरते हैं जहाँ मौसम शांत होता है। कभी-कभी, इस परत के निचले स्तरों में सर्कस बादल मौजूद हो सकते हैं।

ओज़ोनोस्फीयर:

ओज़ोनमंडल, जिसे केमोस्फियर भी कहा जाता है, वायुमंडल की एक परत है जो पृथ्वी की सतह से 30 किमी से 60 किमी के बीच स्थित है, जो स्ट्रेटोस्फियर और निम्न मेसोस्फियर दोनों को फैलाती है।

- यह परत ओज़ोन अणुओं में समृद्ध है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट (UV) विकिरण को परावर्तित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- ओज़ोन की उपस्थिति इस परत में रासायनिक गतिविधि को बढ़ाने में भी योगदान करती है, यही कारण है कि इसे कभी-कभी केमोस्फियर कहा जाता है।

- ओज़ोनमंडल में, तापमान UV विकिरण के अवशोषण के कारण प्रति किलोमीटर 5°C की दर से बढ़ता है।

मेसोस्फियर:

- मेसोस्फियर वायुमंडल की मध्यवर्ती परत है जो ओज़ोन परत के परे फैली हुई है, जो पृथ्वी की सतह से 80 किमी की ऊँचाई तक पहुँचती है।

- इस परत में, तापमान बढ़ती ऊँचाई के साथ धीरे-धीरे घटता है, जो 80 किमी पर लगभग -100°C तक पहुँच जाता है।

- मेसोस्फियर वह स्थान है जहाँ अधिकांश उल्काएँ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जल जाती हैं।

थर्मोस्फियर:

थर्मोस्फीयर में, ऊँचाई के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। यह परत आयनोस्फीयर को शामिल करती है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किमी से 400 किमी की ऊँचाई तक फैली हुई है।

- थर्मोस्फीयर में, तापमान ऊँचाई के साथ तेजी से बढ़ता है। यह परत आयनोस्फीयर को शामिल करती है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किमी से 400 किमी की ऊँचाई तक फैली हुई है।

- आयनोस्फीयर रेडियो प्रसारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह पृथ्वी की ओर वापस रेडियो तरंगें परावर्तित करती है। इस परत में उच्च तापमान होने के बावजूद, लोग गर्मी महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ का वायुमंडलीय दबाव अत्यधिक कम होता है, जहाँ गैस के अणु सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और अन्य उपग्रह इस परत में परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वे एक दुर्लभ वातावरण में होते हैं जहाँ उन्हें गर्मी का अनुभव नहीं होता। थर्मोस्फीयर के निचले हिस्सों में ऑरोरा भी देखी जाती है।

आयनोस्फीयर:

- आयनोस्फीयर एक क्षेत्र है जो पृथ्वी की सतह से 80 किमी से 400 किमी की ऊँचाई पर स्थित है। इस परत की विशेषता विद्युत चार्ज किए गए कणों की उपस्थिति है, क्योंकि इस परत में अणु सौर विकिरण द्वारा आयनित होते हैं।

- अणुओं का आयनन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का निर्माण करता है, जो इस परत को विद्युत चार्ज प्रदान करते हैं। आयनोस्फीयर रेडियो संचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस सतह पर परावर्तित करती है।

- इस परत में, तापमान भी सौर विकिरण के अवशोषण के कारण ऊँचाई के साथ बढ़ता है।

एक्सोस्फीयर:

- एक्सोस्पीयर (Exosphere) वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किमी की ऊँचाई पर आयनोस्पीयर (Ionosphere) के परे फैली हुई है। इस परत में हवा अत्यंत पतली होती है, और तापमान सीधे सूर्य के संपर्क के कारण ऊँचाई के साथ धीरे-धीरे बढ़ता है।

- हल्के गैसें जैसे हीलियम (Helium) और हाइड्रोजन (Hydrogen) इस परत से धीरे-धीरे अंतरिक्ष में भाग जाती हैं। एक्सोस्पीयर पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच का संक्रमण दर्शाता है।

- वायुमंडल में ध्वनि की गति तापमान के साथ बदलती है जैसे-जैसे हम पृथ्वी की सतह से दूर जाते हैं। यह तापमान के सीधे समानुपाती होती है, अर्थात् जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, ध्वनि की गति भी बढ़ती है।

- यह संबंध यह समझने में महत्वपूर्ण है कि ध्वनि तरंगें विभिन्न वायुमंडल परतों के माध्यम से कैसे यात्रा करती हैं।

हिमालय, जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी एक युवा पर्वत श्रृंखला है, लगभग 2,400 किलोमीटर तक फैली हुई है और 13 भारतीय राज्यों और क्षेत्रों में विस्तारित है। यह भव्य श्रृंखला भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर तीन समूहों में विभाजित है: ग्रेटर हिमालय (Greater Himalayas), मिडिल हिमालय (Middle Himalayas), और आउटर हिमालय (Outer Himalayas)। अपनी भव्यता के बावजूद, हिमालय अपनी युवा अवस्था का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें गहरे घाटी, यू-टर्न नदी के मार्ग, समानांतर श्रृंखलाएँ, खड़ी ढलानें, और बार-बार होने वाले भूकंप शामिल हैं। हिमालय अपनी समृद्ध जैव विविधता (Biodiversity) के लिए जाने जाते हैं। ये मानसून के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, और प्रमुख नदियों के स्रोत हैं। हालांकि, जलवायु परिवर्तन (Climate Change) उनके ग्लेशियर्स के लिए खतरा पैदा करता है, जिससे बाढ़, सूखा, और आवास की हानि होती है। इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को संरक्षित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई और स्थायी प्रथाओं की आवश्यकता है ताकि हिमालय भविष्य की पीढ़ियों के लिए बने रहें।

हिमालयफोल्ड पर्वत बन गए। यह टकराव लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और आज भी परिदृश्य को आकार दे रहा है।- हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ, जिससे ये अपेक्षाकृत युवा फोल्ड पर्वत बन गए। यह टकराव लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और आज भी परिदृश्य को आकार दे रहा है।

- इस टकराव से उत्पन्न विशाल दबाव ने पृथ्वी की क्रस्ट को ऊँचा किया, जिससे हिमालय की विशेषता वाले ऊँचे शिखर और गहरी घाटियों का निर्माण हुआ।

- हिमालय की चौड़ाई में भिन्नता है, जो कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है।

- पूर्वी भाग में ऊँचाई की भिन्नताएँ पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक स्पष्ट हैं।

- उत्तर-पश्चिमी भारत में, पर्वत श्रृंखलाएँ मुख्यतः उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर चलती हैं। दक्षिणी ढलान खड़ी हैं, जबकि उत्तरी ढलान अपेक्षाकृत समतल हैं।

हिमालय दुनिया की सबसे ऊँची और सबसे कठिन पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 2,400 किलोमीटर के एक बड़े आर्क में फैली हुई है। अधिकांश हिमालयन श्रृंखलाएँ भारत, नेपाल, और भूटान के भीतर स्थित हैं। भारत में, हिमालय क्षेत्र 13 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिनमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

- हिमालय दुनिया की सबसे ऊँची और सबसे कठिन पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 2,400 किलोमीटर के एक बड़े आर्क में फैली हुई है।

- अधिकांश हिमालयन श्रृंखलाएँ भारत, नेपाल, और भूटान के भीतर स्थित हैं। भारत में, हिमालय क्षेत्र 13 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिनमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

हिमालय में तीन समानांतर श्रृंखलाएँ पहचानी जा सकती हैं: (a) ग्रेटर/इनर हिमालय - हिमाद्री:

हिमालय

- हिमालय का उत्तरीतम खंड ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय, या 'हिमाद्री' के रूप में जाना जाता है।

- यह श्रेणी अत्यंत निरंतर है और इसकी ऊँचाई औसतन लगभग 6,000 मीटर है।

- यह सभी प्रमुख हिमालयी चोटियों को समाहित करती है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊँची चोटी, माउंट एवरेस्ट (8,848 मीटर) भी शामिल है। अन्य उल्लेखनीय चोटियाँ जो 8,000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर हैं, उनमें कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा शामिल हैं। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊँची हिमालयी चोटी है।

- हिमालय के इस भाग का मूल भाग ग्रेनाइट से बना है।

- हिमाद्री श्रेणी साल भर बर्फ से ढकी रहती है, जिसमें कई बड़े और छोटे ग्लेशियर होते हैं। बर्फ और बर्फ के पिघलने पर, ये ग्लेशियर उत्तर भारत की नदियों को जल प्रदान करते हैं, जिससे उनका निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होता है। उल्लेखनीय उदाहरणों में गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर शामिल हैं।

- यह क्षेत्र कई महत्वपूर्ण दर्रों का घर है जो व्यापार और परिवहन को सुविधाजनक बनाते हैं।

- हिमाद्री के दक्षिण में स्थित, यह श्रेणी सबसे दुर्गम पर्वत प्रणाली है।

- इन श्रेणियों में ज्यादातर अत्यधिक संकुचित और परिवर्तित चट्टानें होती हैं।

- इस श्रेणी की ऊँचाई सामान्यतः 3,700 से 4,500 मीटर के बीच होती है, जिसकी औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है।

- इस प्रणाली में प्रमुख श्रेणियों में पीर पंजाल शामिल है, जो सबसे लंबी और महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही धौलाधर और महाभारत की श्रेणियाँ भी हैं।

- कश्मीर घाटी, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणियों के बीच स्थित है, जबकि कullu और कांगड़ा की प्रसिद्ध घाटियाँ भी हिमाचल की श्रेणियों का हिस्सा हैं।

- अधिकांश पहाड़ी नगर और रिसॉर्ट क्षेत्र हिमाचल श्रेणी में स्थित हैं, जिनमें शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग जैसे लोकप्रिय गंतव्य शामिल हैं।

- नैनीताल अपनी खूबसूरत झीलों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो क्षेत्र की आकर्षण को बढ़ाती हैं और विश्राम और मनोरंजन के लिए शांत वातावरण प्रदान करती हैं।

- छोटी हिमालय क्षेत्र में प्रमुख श्रेणियाँ शामिल हैं:

- जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी

- हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी

- उत्तराखंड में मसूरी और नागटिब्बा श्रेणी

- नेपाल में महाभारत श्रेणी

- ग्रेट प्लेन्स और छोटी हिमालय के बीच स्थित, शिवालिक्स हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी बनाते हैं।

- ये लगभग निरंतर कम पहाड़ियों की श्रृंखला बनाते हैं, जिनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, और ऊँचाई 900 से 1100 मीटर के बीच होती है।

- ये मुख्य रूप से उच्च हिमालयी श्रेणियों से नदियों द्वारा लाए गए असंगठित अवशेषों से बने होते हैं, जिनमें मोटी गिट्टी और जलोढ़ जमा होते हैं।

- समय के साथ, नदियों ने इस मिश्रित जमा के बीच अपने रास्ते बनाए हैं, झीलों को निकालकर सपाट मैदानों को छोड़ दिया है, जिन्हें पश्चिम में 'दुन' और पूर्व में 'दुआर' कहा जाता है।

- छोटी हिमालय और शिवालिक्स के बीच स्थित लंबवत घाटियों को 'दुन' कहा जाता है। उदाहरणों में देहरादून, कोटली दून, और पटली दून शामिल हैं, जो अपने भौगोलिक विशेषताओं और महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं।

- शिवालिक के विभिन्न नाम विभिन्न क्षेत्रों में:

- जम्मू क्षेत्र: जम्मू पहाड़

- अरुणाचल प्रदेश: दफला, मिरी, आबोर और मिश्मी पहाड़

- उत्तराखंड: डांग श्रेणी, दंडवा श्रेणी

- नेपाल: चुरिया घाट पहाड़

- ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित, ट्रांस-हिमालया ज़ास्कर श्रेणी को समाहित करता है। ज़ास्कर श्रेणी के पार लद्दाख श्रेणी है। और उत्तर में कराकोरम श्रेणी है, जो क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर स्थित है। विशेष रूप से, K2, दुनिया की दूसरी सबसे ऊँची चोटी, कराकोरम श्रेणी में स्थित है।

- ये श्रेणियाँ मुख्य रूप से अवसादी चट्टान के निर्माण से बनी होती हैं।

- इस क्षेत्र से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जिनमें सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र (तिब्बत में यारलुंग त्संगपो के नाम से जाना जाता है) शामिल हैं। ये नदियाँ अपनी उत्पत्ति के कारण पूर्ववर्ती नदियाँ मानी जाती हैं।

- ट्रांस-हिमालया लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी में पूर्व-पश्चिम दिशा में फैली हुई है, जो एक दुर्गम और दूरदराज का परिदृश्य बनाती है जिसमें अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताएँ और समृद्ध जैव विविधता है।

- ये पहाड़, जो हिमालयी पर्वत प्रणाली का हिस्सा हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं।

- उत्तरी क्षेत्र में इन्हें पटkai बुम, नागा पहाड़ और मणिपुर पहाड़ के नाम से जाना जाता है।

- दक्षिणी क्षेत्र में इन्हें मिज़ो या लुशाई पहाड़ कहा जाता है।

- ये पहाड़ अपेक्षाकृत कम ऊँचाई के हैं और विभिन्न जनजातीय समूहों द्वारा बसे हुए हैं, जो विभिन्न पारंपरिक कृषि प्रथाओं में संलग्न हैं, जिसमें झूम कृषि (शिफ्टिंग खेती) शामिल है।

- यहां के परिदृश्य में छोटे-छोटे नदियाँ हैं जो घाटियों का निर्माण करती हैं, जो प्रत्येक पहाड़ी श्रृंखला की विशिष्टता में योगदान करती हैं।

- लगभग 560 किलोमीटर फैले, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हैं।

- यह क्षेत्र इंदुस नदी प्रणाली के सभी प्रमुख नदियों के लिए जल निकासी बेसिन का कार्य करता है। यह मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।

- इस परिदृश्य में विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएँ शामिल हैं, जिनमें कराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर, और पीर पंजाल श्रेणियाँ शामिल हैं।

- कश्मीर हिमालय अपने करेवा निर्माण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो ज़ाफ़रान, एक स्थानीय केसर की किस्म की खेती के लिए आदर्श है। करेवा ग्लेशियर की मिट्टी और अन्य सामग्रियों की मोटी परतें हैं, जो मोराइन से भरी होती हैं।

- क्षेत्र में महत्वपूर्ण दर्रों में ग्रेट हिमालय पर जोजी ला, पीर पंजाल पर बनिहाल, ज़ास्कर पर फोटो ला, और लद्दाख श्रेणी पर खारदुंग ला शामिल हैं, जो परिवहन और व्यापार में सहायक हैं।

- यह क्षेत्र महत्वपूर्ण ताजे पानी की झीलों जैसे डल और वुलर, साथ ही नमकीन झीलों जैसे पांगोंग त्सो और त्सो मोरीरी का भी घर है।

- लंबवत घाटियाँ, जिन्हें 'दुन' कहा जाता है, जैसे जम्मू दून और पठानकोट दून, पंजाब हिमालय के सबसे दक्षिणी हिस्से में पाई जाती हैं, जो क्षेत्र के विविध भूभाग और पारिस्थितिकी प्रणालियों में योगदान करती हैं।

- कुमाऊं हिमालय, जो उत्तराखंड में स्थित है, सतलज से काली नदी तक फैला हुआ है।

- इस क्षेत्र में छोटी हिमालय की विशेषताएँ मसूरी और नागटिब्बा श्रेणियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

- इस क्षेत्र की विशेषताएँ 'शिवालिक' और 'दुन' संरचनाएँ हैं। शिवालिक संरचना मसूरी श्रेणी के दक्षिण में, गंगा और यमुना नदियों के बीच स्थित है।

- इसके अलावा, यह क्षेत्र अपने पांच प्रसिद्ध प्रयागों के लिए जाना जाता है, जो नदी संगम हैं, जो इसकी भौगोलिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाते हैं।

- नेपाल हिमालय काली नदी के पश्चिम और तीस्ता नदी के पूर्व के बीच स्थित है।

- यह क्षेत्र ग्रेट हिमालय श्रृंखला का घर है, जहाँ चोटियाँ अपनी अधिकतम ऊँचाई तक पहुँचती हैं, जिसमें प्रसिद्ध पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाइनथन, और धौलागिरी शामिल हैं, जो पर्वतारोहियों और साहसिक यात्रियों को आकर्षित करते हैं।

- इस क्षेत्र की छोटी हिमालय को महाभारत लेख के रूप में जाना जाता है।

- इस श्रृंखला के माध्यम से कई नदियाँ जैसे घाघरा, गंडक, और कोसी बहती हैं, जो इसके जल विज्ञान और जैव विविधता में योगदान करती हैं।

- काठमांडू और पोखरा की झीलों वाली घाटियाँ, जो ग्रेट और छोटी हिमालय के बीच स्थित हैं, अपनी दृश्य सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती हैं।

- असम हिमालय तिस्ता नदी के पश्चिम और ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व के बीच फैला हुआ है, जो लगभग 720 किलोमीटर का क्षेत्र है।

- यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसे ऊँचे पर्वत चोटियों और गहरी घाटियों की विशेषता है, जो अद्भुत परिदृश्य और चुनौतीपूर्ण भूभाग बनाती हैं।

- दक्षिणी ढलान खड़ी होती है, जबकि उत्तरी ढलान अधिक समतल होती है।

- इस क्षेत्र में हिमालय संकुचन के कारण छोटी हिमालय बड़े हिमालय के निकट स्थित होती हैं।

- अधिक वर्षा के कारण जलोढ़ कटाव इस क्षेत्र के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार देता है।

- अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले शिवालिक के बजाय, असम हिमालय में 'दुआर संरचनाएँ' होती हैं, जिन्हें चाय बागानों के लिए उपयोग किया जाता है। ब्रिटिशों ने इस क्षेत्र में चाय की खेती की शुरुआत की, क्योंकि यहाँ की स्थिति जैसे मध्यम ढलान, मोटी मिट्टी का आवरण जिसमें उच्च जैविक सामग्री होती है, साल भर में अच्छी तरह से वितरित वर्षा, और हल्की सर्दियाँ अनुकूल होती हैं।

- कंचनजंगा: 8598 मीटर (सिक्किम)

- नंगा पर्वत: 8126 मीटर (गिलगित–बाल्टिस्तान, पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया कश्मीर)

- नंदा देवी: 7817 मीटर (उत्तराखंड)

- कमेट: 7756 मीटर (उत्तराखंड)

- नम्चा बारवा: 7756 मीटर (अरुणाचल प्रदेश)

- माउंट एवरेस्ट: 8848 मीटर

- मकालू: 8481 मीटर

- धौलागिरी: 8172 मीटर

- अन्नपूर्णा: 8078 मीटर

- गुर्ला मंडाता: 7728 मीटर

हिमालय के संटैक्सियल मोड़, जो पश्चिम में सिंधु घाटी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैले हुए हैं, एक असामान्य भूवैज्ञानिक विशेषता को दर्शाते हैं जहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ इन घाटियों पर तेज़ी से दक्षिण की ओर मुड़ती हैं।

पश्चिमी साइन्टैक्सियल मोड़: यह मोड़ नंगा पर्वत के निकट होता है, जहाँ पर्वत श्रृंखला की दिशा बदलती है।

पूर्वी साइन्टैक्सियल मोड़: यह मोड़ नाम्चा बारवा के निकट देखा जाता है, जो क्षेत्र की अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना को और स्पष्ट करता है।

- पश्चिमी साइन्टैक्सियल मोड़: यह मोड़ नंगा पर्वत के निकट होता है, जहाँ पर्वत श्रृंखला की दिशा बदलती है।

- पूर्वी साइन्टैक्सियल मोड़: यह मोड़ नाम्चा बारवा के निकट देखा जाता है, जो क्षेत्र की अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना को और स्पष्ट करता है।

दिहांग घाटी के पार, हिमालय एक स्पष्ट दक्षिण की ओर मुड़ता है, जिससे पूर्वाचल या पूर्वी पहाड़ों और पर्वतों का निर्माण होता है। यह क्षेत्र भारत- म्यांमार सीमा के साथ फैला हुआ है, जो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण में मिजोरम तक है।

इस क्षेत्र में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ शामिल हैं:

- पटkai बम पहाड़

- नागा पहाड़

- मणिपुर पहाड़

- जैन्तिया पहाड़

- खासी पहाड़

- गैरो पहाड़

- मिजो पहाड़

- मानसून का नियमन: हिमालय दक्षिण-पश्चिम मानसून हवाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे भारत के उत्तर में भारी वर्षा होती है। यह वर्षा कृषि और क्षेत्र में जीवन के लिए आवश्यक है।

- प्राकृतिक अवरोध: हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को बाहरी खतरों और जलवायु प्रभावों से बचाने के लिए एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं।

- नदियों का स्रोत: हिमालय कई स्थायी नदियों का स्रोत हैं, जिनमें सिंधु, गंगा, और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं। ये नदियाँ सिंचाई, पीने के पानी, और जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, जो लाखों लोगों का समर्थन करती हैं।

- पर्यटन आकर्षण: हिमालय के उत्तरी पर्वत एक पर्यटक स्वर्ग हैं, जो शानदार प्राकृतिक परिदृश्यों, विविध वन्यजीवों, और ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, और साहसिक खेलों के अवसर प्रदान करते हैं।

- संस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र: हिमालय कई प्रसिद्ध हिल स्टेशनों और तीर्थ स्थलों का घर हैं, जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और वैष्णो देवी मंदिर, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

- प्राकृतिक संसाधन: हिमालय विभिन्न वन आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल प्रदान करते हैं, जिनमें लकड़ी, औषधीय पौधे, और जड़ी-बूटियाँ शामिल हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और आजीविकाओं का समर्थन करते हैं।

- जलवायु का नियमन: हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करते हैं, जिससे तापमान को संतुलित करने में मदद मिलती है और भारत को गंभीर ठंड से बचाते हैं।

- जैव विविधता: यह क्षेत्र बड़े पक्षियों और स्तनधारी प्रजातियों की महत्वपूर्ण जनसंख्या का घर है, जिनमें गिद्ध, बाघ, गैंडे, और जंगली जल भैंस शामिल हैं। पूर्वी हिमालय कई व्यापक रूप से वितरित पौधों की प्रजातियों, जैसे रोडोडेंड्रॉन, प्राइमुला, और पेड़िकुलेरिस का केंद्र है। यहाँ सोने के लंगूर, हिमालयन तहर, पिग्मी हॉग, एशियाई जंगली कुत्ते, स्लॉथ भालू, गऊ, हिमालयन तेंदुए, काले भालू, नीले भेड़ और टाकिन जैसे स्तनधारी भी पाए जाते हैं।

- गहरे घाटियाँ: गहरी घाटियों की उपस्थिति, जैसे सिंधु घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी, चल रहे टेक्टोनिक गतिविधि और तेज़ कटाव का संकेत देती हैं। ये घाटियाँ नदियों की निरंतर ताकत द्वारा उठे हुए पर्वत श्रृंखलाओं के बीच काटने से बनती हैं, जो हिमालय की युवा प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं।

- यू-टर्न नदी मार्ग: हिमालय क्षेत्र की कई नदियाँ यू-टर्न या मेआंडरिंग मार्ग का प्रदर्शन करती हैं, जो सक्रिय टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप हैं जो परिदृश्य को उठाते और विकृत करते हैं। ये मेआंडर चल रहे भूवैज्ञानिक परिवर्तनों और पर्वत श्रृंखला की युवा प्रकृति का संकेत हैं।

- समानांतर पर्वत श्रेणियाँ: हिमालय समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बने हैं जो उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। यह समानांतर संरेखण हाल की उठान और मोड़ प्रक्रियाओं का सुझाव देता है, जो एक युवा मोड़ पर्वत श्रृंखला की विशेषता है।

- तीव्र ढलान और भूस्खलन: हिमालयी ढलानों की तीव्र ढलानें, साथ ही चल रही टेक्टोनिक गतिविधि, अक्सर भूस्खलनों और चट्टानों के गिरने का कारण बनती हैं। ये घटनाएँ युवा मोड़ पर्वतों में सामान्य होती हैं, जहाँ ढलानें अभी भी उठान प्रक्रियाओं के अनुसार समायोजित हो रही हैं।

- बार-बार भूकंप का होना: हिमालय बार-बार भूकंपों का अनुभव करते हैं क्योंकि भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच चल रही टकराव के कारण। ये भूकंपीय घटनाएँ परिदृश्य को आकार देने वाली सक्रिय टेक्टोनिक प्रक्रियाओं का प्रमाण हैं और पर्वत श्रृंखला की युवा प्रकृति को दर्शाती हैं।

- युवा नदियाँ: हिमालय से उत्पन्न नदियाँ, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, और सिंधु, युवा विशेषताओं का प्रदर्शन करती हैं, जिनमें तेज धाराएँ, तीव्र ढलान, और संकरी घाटियाँ शामिल हैं।

हिमालय भूस्खलनों के प्रति संवेदनशील हैं, जो प्राकृतिक और मानव-निर्मित कारकों के कारण होते हैं। प्राकृतिक रूप से, उनकी टेक्टोनिक गतिविधि, जो भारतीय प्लेट के प्रवास के परिणामस्वरूप होती है, बार-बार भूकंप और अस्थिरता का कारण बनती है। हिमालय में अवसादी चट्टानों और असंक्रमित जमा की संरचना इस संवेदनशीलता को और बढ़ाती है। तीव्र ढलानें, साथ ही भारी शीतकालीन बर्फबारी और ग्रीष्मकालीन बर्फबारी का पिघलना, मलबे के प्रवाह को प्रेरित करते हैं, जिसे कई धाराएँ और नदियाँ बढ़ा देती हैं। मानव गतिविधियाँ, जैसे बदलते खेती, बांध निर्माण, और सुरंग खुदाई, भी क्षेत्र में भूस्खलनों के जोखिम को बढ़ाती हैं।

- पश्चिमी घाट में, भूस्खलन अधिकतर तीव्र पश्चिमी ढलानों पर होते हैं, जहाँ भारी बारिश अस्थिरता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाती है।

- धीमे पूर्वी ढलान, जो कम वर्षा और परिपक्व नदी प्रणालियों की विशेषता रखते हैं, भूस्खलनों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं।

- हिमालय के विपरीत, पश्चिमी घाट में कम भूकंप होते हैं, क्योंकि यह भारतीय प्लेट के एक अधिक स्थिर भाग पर स्थित हैं।

जलवायु परिवर्तन और हिमालयी ग्लेशियर भारतीय उपमहाद्वीप में सिकुड़ते हिमालयी ग्लेशियरों और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध विभिन्न लक्षणों के माध्यम से स्पष्ट है:

जलवायु परिवर्तन और हिमालयी ग्लेशियर

भारतीय उपमहाद्वीप में सिकुड़ते हिमालयी ग्लेशियरों और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध विभिन्न लक्षणों के माध्यम से स्पष्ट है:

- वृद्धि हुई मौसमी पिघलन और हिमालयी नदियों से अधिक जल निकासी, साथ ही तीव्र वर्षा के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में, जैसे कि उत्तराखंड में बाढ़ें, अधिक बार और गंभीर रूप से होती हैं।

- ग्लेशियरों के सिकुड़ने के कारण ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ (GLOFs) में वृद्धि होने की संभावना है।

- गर्मी के महीनों में असामान्य जल प्रवाह सूखा जैसे हालात पैदा करता है, जिससे कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

- वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुसार, गंगा जैसी नदियाँ और अन्य हिमालयी नदियाँ मौसमी हो सकती हैं, जो कृषि, खाद्य सुरक्षा और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती हैं।

- ग्लेशियरों के पिघलने ने क्षेत्र में हिमस्खलन और भूस्खलनों की वृद्धि में भी योगदान दिया है।

- ग्लेशियरों से पिघलने वाली बर्फ समुद्र स्तर में वृद्धि में योगदान देती है, जो बदले में क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति को बढ़ाती है।

- हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता बिगड़ रही है और जलवायु परिवर्तन और आवासीय हानि के कारण विलुप्ति के प्रति संवेदनशील है।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) भारत की घरेलू योजना है जो पारिस्थितिकीय रूप से सतत विकास के लिए बनाई गई है, जिसे अपने संसाधनों के साथ लागू किया जाएगा। NAPCC में क्रियान्वयन के लिए आठ राष्ट्रीय मिशनों की सिफारिश की गई है, जिनमें से एक मिशन है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE)।

- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) भारत की घरेलू योजना है जो पारिस्थितिकीय रूप से सतत विकास के लिए बनाई गई है, जिसे अपने संसाधनों के साथ लागू किया जाएगा।

- NAPCC में क्रियान्वयन के लिए आठ राष्ट्रीय मिशनों की सिफारिश की गई है, जिनमें से एक मिशन है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE)।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE): यह मिशन हिमालयी ग्लेशियरों और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रबंधन उपायों को विकसित करने का प्रयास करेगा।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी को बढ़ाना, जिसमें हिमालयी ग्लेशियर्स के पतन और इसके नदी प्रणाली और अन्य डाउनस्ट्रीम सामाजिक-पर्यावरणीय प्रक्रियाओं पर प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी को बढ़ाना, जिसमें हिमालयी ग्लेशियर्स के पतन और इसके नदी प्रणाली और अन्य डाउनस्ट्रीम सामाजिक-पर्यावरणीय प्रक्रियाओं पर प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

- पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए अवलोकन और निगरानी नेटवर्क स्थापित करना, जिसमें ताजे पानी के प्रणालियाँ भी शामिल हैं।

- वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रोत्साहन के तंत्र विकसित करके सामुदायिक-आधारित प्रबंधन को बढ़ावा देना।

- हिमालयी पारिस्थितिकी साझा करने वाले देशों के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए स्थापित तंत्र के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|