शंकर आईएएस सारांश: जलवायु परिवर्तन | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

परिचय

वैश्विक तापमान में वृद्धि, एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा, पिछले एक सौ वर्षों में, विशेष रूप से पिछले दो दशकों में, पृथ्वी के तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ महत्वपूर्णता बढ़ गई है। 1992 से हर वर्ष, 2016 सहित, वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्षों में से एक रहा है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण, वैश्विक तापमान में वृद्धि से कई चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ध्रुवीय बर्फ की चादरों का पिघलना और मौसम के पैटर्न में बदलाव। यह संक्षिप्त अवलोकन वर्तमान पर्यावरणीय चर्चा में इस जटिल घटना के समाधान की तात्कालिकता पर बल देता है।

वैश्विक तापमान में वृद्धि

पृथ्वी ने पिछले एक सौ वर्षों में अभूतपूर्व तापमान वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय तेजी आई है। 1992 से, प्रत्येक वर्ष लगातार रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्षों में से एक रहा है। 2016 को वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्ष का रिकॉर्ड प्राप्त है। यह तापमान वृद्धि अत्यधिक मौसम की घटनाओं जैसे कि जंगल की आग, गर्म लहरें, और तीव्र उष्णकटिबंधीय तूफानों से जुड़ी हुई है।

वैश्विक तापमान में वृद्धि को पृथ्वी की सतह और ट्रोपोस्फियर के औसत तापमान में वृद्धि से परिभाषित किया जाता है, जो वैश्विक जलवायु पैटर्न में परिवर्तन में योगदान करती है। यह विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप हो सकती है, दोनों प्राकृतिक और मानव-निर्मित। सामान्य भाषा में, "वैश्विक तापमान में वृद्धि" का तात्पर्य मानव गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण तापमान की वृद्धि से होता है।

वैश्विक तापमान में वृद्धि - प्रभाव

- समुद्र स्तर में वृद्धि:

- वृष्टि पैटर्न में परिवर्तन:

- अत्यधिक घटनाओं की संभावना में वृद्धि: जैसे कि गर्म लहरें, बाढ़, तूफान, आदि।

- बर्फ की चादरों का पिघलना:

- ग्लेशियर्स का पिघलना:

- पशु जनसंख्या का व्यापक रूप से विलुप्त होना: आवास के क्षय के कारण।

- रोगों का फैलाव: जैसे कि मलेरिया, आदि।

- कोरल रीफ का ब्लीचिंग:

- प्लवक की हानि: समुद्र के गर्म होने के कारण।

ग्रीनहाउस प्रभाव

- ग्रीनहाउस प्रभाव

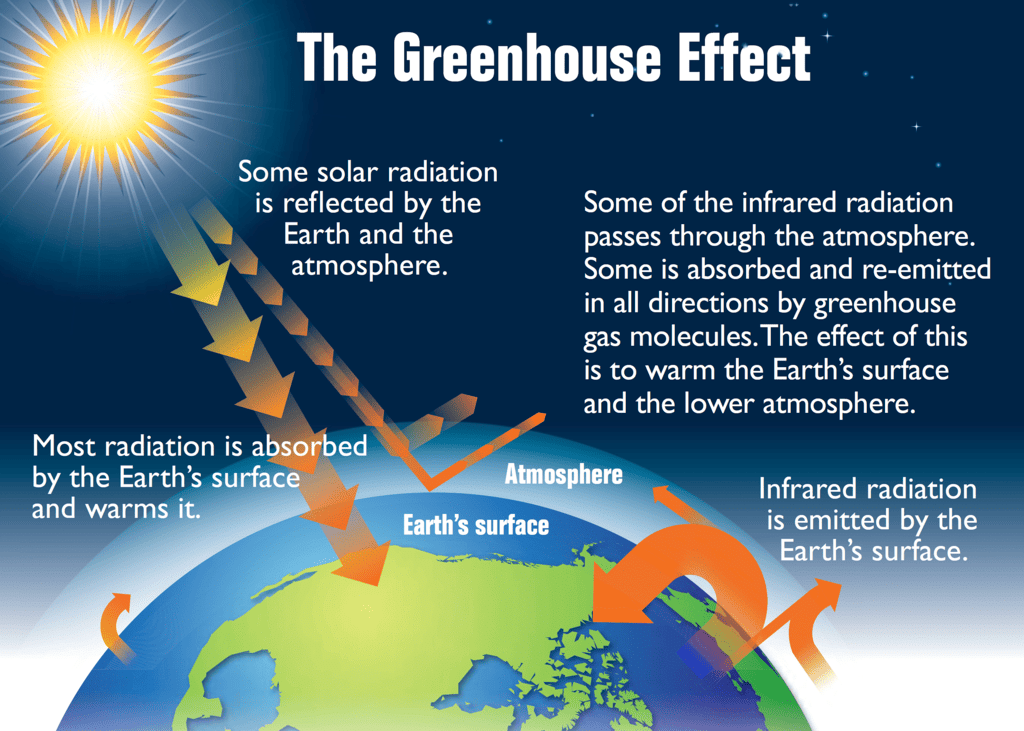

- सूर्य ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो पृथ्वी तक पहुंचती है। चूंकि सूर्य बहुत गर्म है, इसलिए यह ऊर्जा उच्च-ऊर्जा वाले छोटे तरंग दैर्ध्य में उत्सर्जित होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है।

ग्रीनहाउस प्रभाव एक स्वाभाविक घटना है जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल को ढकता है और इसे गर्म करता है, जिससे जीवों के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखा जा सके। जल वाष्प और ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी को गर्म करती हैं।

(i) आने वाली ऊर्जा

(ii) अवशोषण

लगभग 30% सूर्य की ऊर्जा वायुमंडल, बादलों, और पृथ्वी की सतह द्वारा सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित होती है। सूर्य की ऊर्जा का शेष 70% पृथ्वी के प्रणाली में अवशोषित होता है।

(iii) उत्सर्जन

पृथ्वी ऊर्जा को फिर से वायुमंडल में उत्सर्जित करती है। चूंकि पृथ्वी सूर्य की तुलना में ठंडी है, इसलिए ऊर्जा का उत्सर्जन अंतराल विकिरण के रूप में होता है, जो आने वाली सौर ऊर्जा की तुलना में लंबे तरंग दैर्ध्य में होता है।

(iv) ग्रीनहाउस गैसों की भूमिका

वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होने वाली अधिकांश लंबी तरंगों की ऊर्जा (अंतराल विकिरण) को अवशोषित करती हैं। ग्रीनहाउस गैसें फिर इस ऊर्जा को सभी दिशाओं में पुनः उत्सर्जित करती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह और निचला वायुमंडल गर्म होते हैं।

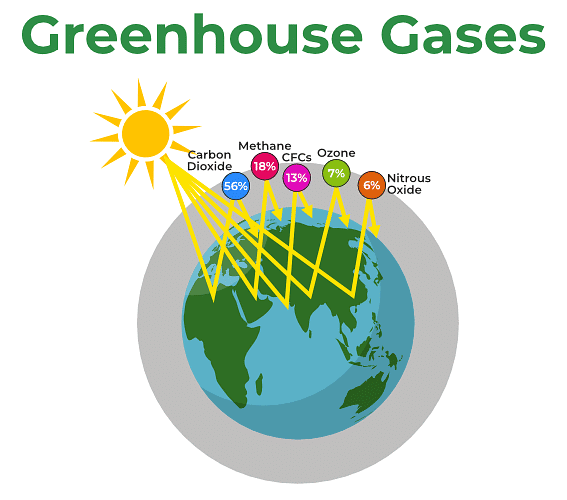

ग्रीनहाउस गैसें

"ग्रीनहाउस गैसें" का अर्थ है उन गैसीय संघटकों का समूह, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं, जो अंतराल विकिरण को अवशोषित और पुनः उत्सर्जित करते हैं।

(i) जल वाष्प

- ग्रीनहाउस प्रभाव में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और मनुष्य सीधे तौर पर इस गैस को इतनी मात्रा में उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि यह वातावरण में इसके सांद्रता को बदल सके।

- CO2 और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को बढ़ाने के लिए जल वाष्प की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, जो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है।

(ii) कार्बन डाइऑक्साइड

मुख्य स्रोत

- बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों का दहन।

- परिवहन के लिए गैसोलीन और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों का दहन।

- कई औद्योगिक प्रक्रियाएँ जीवाश्म ईंधन के जलन के माध्यम से CO2 का उत्सर्जन करती हैं।

- कुछ प्रक्रियाएँ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से भी CO2 उत्सर्जन करती हैं, जो दहन में शामिल नहीं होती हैं।

- कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है।

- अन्य रणनीतियों में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन शामिल हैं।

(iii) मीथेन

- (CH4) प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि दलदली भूमि द्वारा और मानव गतिविधियों जैसे कि प्राकृतिक गैस प्रणालियों से रिसाव और मवेशियों के पालन द्वारा उत्सर्जित होता है।

- मिट्टी में प्राकृतिक प्रक्रियाएँ और वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाएँ CH4 को वातावरण से हटाने में मदद करती हैं।

- मानव प्रेरित: (i) कृषि: घरेलू मवेशी जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट अपने सामान्य पाचन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बड़ी मात्रा में CH4 का उत्पादन करते हैं।

- (ii) वैश्विक स्तर पर, कृषि क्षेत्र CH4 उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है। मीथेन प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है।

- (iii) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, संचरण और वितरण के दौरान कुछ मात्रा में CH4 वातावरण में उत्सर्जित होता है।

(iv) नाइट्रस ऑक्साइड

(N2O) स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा होते हुए वातावरण में मौजूद है, और इसके कई प्राकृतिक स्रोत हैं।

- स्वाभाविक रूप से N2O के उत्सर्जन का मुख्य स्रोत उन बैक्टीरिया से है जो नाइट्रोजन को तोड़ते हैं, जब लोग सिंथेटिक उर्वरकों का उपयोग करके मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ते हैं।

- यह पशुधन की खाद और मूत्र में नाइट्रोजन के टूटने के दौरान भी उत्सर्जित होता है, जिसने 2010 में N2O उत्सर्जन का 6% योगदान दिया।

- यह परिवहन ईंधनों के जलने पर उत्सर्जित होता है और नाइट्रिक एसिड के उत्पादन के दौरान सह-उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जो सिंथेटिक व्यावसायिक उर्वरक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

- यह एडिपिक एसिड के उत्पादन में भी उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग नायलॉन जैसी फाइबर और अन्य सिंथेटिक उत्पाद बनाने में किया जाता है।

- यह वातावरण से तब हटा दिया जाता है जब इसे कुछ प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा अवशोषित किया जाता है या पराबैंगनी विकिरण या रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा नष्ट किया जाता है।

(v) फ्लोरीनयुक्त गैसें

(v) फ्लोरीनयुक्त गैसें

- ये विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्सर्जित होती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम और सेमीकंडक्टर उत्पादन और ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों के विकल्प के रूप में।

- अन्य ग्रीनहाउस गैसों की तुलना में इनका वैश्विक तापमान बढ़ाने की क्षमता (GWP) बहुत उच्च होती है, और ये वातावरण में अच्छी तरह मिश्रित होती हैं, जो कि उत्सर्जित होने के बाद दुनिया भर में फैल जाती हैं।

- ये केवल तब वातावरण से हटी जाती हैं जब इन्हें उच्च वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश द्वारा नष्ट किया जाता है, ये मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक रहने वाली ग्रीनहाउस गैसें हैं।

- (a) हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs), (b) पेरफ्लोरोकार्बन (PFCs), और (c) सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6)।

- हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, सॉल्वेंट्स, और आग-रोधक के रूप में किया जाता है।

- ये रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs) के विकल्प के रूप में विकसित किए गए थे क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओज़ोन परत को नष्ट नहीं करते।

- दुर्भाग्यवश, HFCs शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं जिनकी वायुमंडलीय जीवनकाल लंबी होती है और उच्च GWP होती है। पेरफ्लोरोकार्बन विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के सह-उत्पाद के रूप में उत्पादित यौगिक हैं जो एल्यूमिनियम उत्पादन और सेमीकंडक्टर निर्माण से संबंधित हैं।

- HFCs की तरह, PFCs सामान्यतः लंबी वायुमंडलीय जीवनकाल और उच्च GWP रखते हैं। सल्फर-हेक्साफ्लोराइड का उपयोग मैग्नीशियम प्रसंस्करण और सेमीकंडक्टर निर्माण में किया जाता है, साथ ही लीक डिटेक्शन के लिए ट्रेसर गैस के रूप में भी।

- सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उपयोग विद्युत संचरण उपकरणों में, सर्किट ब्रेकर को प्रेरित करने के लिए किया जाता है।

(vi) काला कार्बन

- धुएं के रूप में ज्ञात, यह एक प्रकार का कणीय वायु प्रदूषक है, जो अधूरा दहन से उत्पन्न होता है और इसमें कई जुड़े रूपों में शुद्ध कार्बन होता है।

- यह एक ठोस कण या एरोसोल है (हालांकि यह गैस नहीं है) जो वातावरण को गर्म करने में योगदान करता है, जैसे कि जैव द्रव्यमान जलाना, ठोस ईंधनों से खाना बनाना, डीजल निकास, आदि।

- यह वातावरण में गर्मी को अवशोषित करके और बर्फ और बर्फ पर जमा होने पर अल्बेडो (सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता) को कम करके पृथ्वी को गर्म करता है।

- यह सूर्य के प्रकाश का सबसे मजबूत अवशोषक है और सीधे हवा को गर्म करता है, बर्फ के पैक और ग्लेशियरों को जमा करके गहरा करता है और बर्फ के पिघलने का कारण बनता है।

- यह बादलों और मानसून की वर्षा को बाधित करता है और हिंदू कुश-हिमालयी ग्लेशियरों जैसे पर्वतीय ग्लेशियरों के पिघलने को तेज करता है।

(vii) भूरा कार्बन

यह एक सर्वव्यापी और पहचान रहित कार्बनिक एरोसोल का घटक है जो हाल ही में वायुमंडलीय अनुसंधान के केंद्र में आया है।

यह वायुमंडलीय एरोसोल में प्रकाश अवशोषित करने वाला कार्बनिक पदार्थ है (धुएं के अलावा) जो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है, जैसे कि मिट्टी के ह्यूमिक्स, ह्यूमिक-जैसे पदार्थ (HLTLIS), दहन से उत्पन्न टार सामग्री, जैव एरोसोल।

जलवायु बलन

- ये जलवायु प्रणाली में वे कारक हैं जो जलवायु प्रणाली पर प्रभाव को बढ़ाते या घटाते हैं। सकारात्मक बलन जैसे कि अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी को गर्म करती हैं, जबकि नकारात्मक बलन, जैसे कि अधिकांश एरोसोल और ज्वालामुखीय विस्फोटों के प्रभाव, वास्तव में पृथ्वी को ठंडा करते हैं।

प्राकृतिक बलन

- इनमें सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन, पृथ्वी की कक्षा में बहुत धीमे परिवर्तन और ज्वालामुखीय विस्फोट शामिल हैं।

मानव-प्रेरित बलों

- गतिविधियों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से ग्रीनहाउस गैसों और एरोसोल का उत्सर्जन और भूमि की सतह में संशोधन शामिल हैं, जैसे कि वनों की कटाई।

- ग्रीनहाउस गैसें एक सकारात्मक जलवायु बल हैं; अर्थात्, इनका गर्म करने वाला प्रभाव होता है।

- जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड वर्तमान में सबसे बड़ा एकल जलवायु बल है, जो 1750 से अब तक के कुल सकारात्मक बल का आधे से अधिक हिस्सा है।

- जीवाश्म ईंधनों का जलना वातावरण में एरोसोल जोड़ता है।

- एरोसोल वातावरण में छोटे कण होते हैं, जो पानी, बर्फ, राख, खनिज धूल, या अम्लीय बूंदों से बने होते हैं।

- एरोसोल सूर्य की ऊर्जा को परावर्तित कर सकते हैं और बादलों के निर्माण और जीवनकाल पर प्रभाव डाल सकते हैं।

- एरोसोल एक नकारात्मक बल हैं; अर्थात्, इनका ठंडा करने वाला प्रभाव होता है।

गैसों के प्रभाव का अनुमान लगाना (तीन मुख्य कारक)

- इन गैसों की मात्रा वातावरण में कितनी है।

- ये गैसें वातावरण में कितने समय तक रहती हैं।

- ये वैश्विक तापमान पर कितना मजबूत प्रभाव डालती हैं।

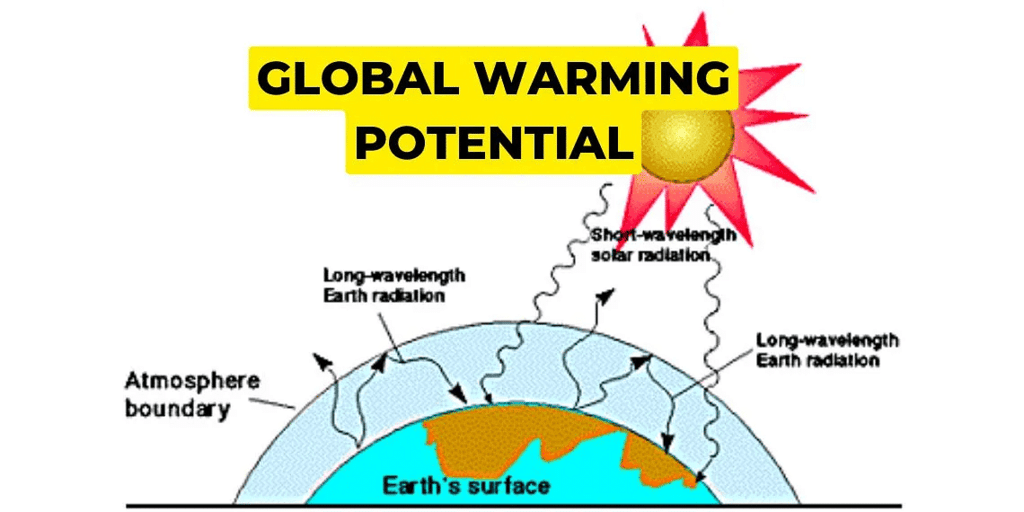

वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता

- वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता (GwP) किसी गैस के लिए एक माप है कि वह एक विशेष समय अवधि (आमतौर पर 100 वर्ष) में कितनी कुल ऊर्जा अवशोषित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में।

- कम GWP वाली गैसें पृथ्वी को गर्म करने में अधिक योगदान करती हैं।

- उच्च GWP वाली गैसें प्रति पाउंड अधिक ऊर्जा अवशोषित करती हैं।

- मीथेन (CH4) का GWP CO2 की तुलना में 100 वर्ष की अवधि में 20 गुना अधिक है।

- नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) का GWP 100 वर्ष की समयावधि में CO2 का 300 गुना है।

- क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs), हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs), परफ्लोरोकार्बन (PFCs), और सल्फर हेग्जाफ्लोराइड (SF6) को उच्च-GWP कहा जाता है।

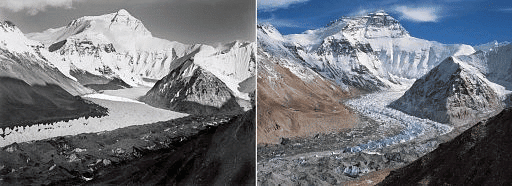

पिघलते ग्लेशियर्स - वैश्विक जलवायु परिवर्तन का लक्षण

पिछले 150 वर्षों में, ग्लेशियर नेशनल पार्क में ग्लेशियर्स की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आई है, जो 147 से घटकर आज केवल 37 रह गई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये बचे हुए ग्लेशियर्स 2030 तक पिघलने की संभावना रखते हैं, जो हिमालय और आल्प्स में देखे गए वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है। उपग्रह रिमोट सेंसर्स का उपयोग लगभग 160,000 ग्लेशियर्स को प्रभावी ढंग से मॉनिटर करने के लिए महत्वपूर्ण हो गया है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च पर्वत परिवेशों में स्थित हैं।

ग्लेशियरों के पीछे हटने का प्रभाव

- जल आपूर्ति: एंडीज और हिमालय में ग्लेशियर्स के पीछे हटने से जल आपूर्ति को संभावित खतरा है।

- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: तापमान और बर्फबारी में भिन्नताएँ, जो ग्लेशियर्स के द्रव्यमान संतुलन को बदलती हैं, जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप होती हैं।

- क्षेत्रीय प्रभाव: हिमालय जैसे ग्लेशियरीकृत पर्वत श्रृंखलाएँ, सूखे देशों जैसे मंगोलिया, पश्चिमी चीन, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान को जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन ग्लेशियर्स का नुकसान क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।

- वैश्विक तापमान वृद्धि की चिंताएँ: प्रमुख वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान वृद्धि राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था, साथ ही पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है।

- संवेदनशील देशों के लिए चुनौतियाँ: गरीब और नीचाई वाले देशों को बदलती जलवायु और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण हुए नुकसान से निपटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

जलवायु टिपिंग

- जलवायु टिपिंग पॉइंट्स (CTPs): व्यापक जलवायु प्रणाली के भीतर संकेतक, CTPs, जब पार हो जाते हैं, तो आत्म-निरंतर गर्मी को प्रेरित करते हैं, जिससे श्रृंखलाबद्ध प्रभाव उत्पन्न होते हैं।

- वैश्विक तापमान प्रभाव: मानव-जनित वैश्विक तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पहले ही पांच महत्वपूर्ण टिपिंग पॉइंट्स को पार कर चुकी है, जिसमें ग्रीनलैंड का बर्फीला आवरण का संभावित पतन, वर्षा के लिए आवश्यक उत्तर अटलांटिक धारा का व्यवधान, और कार्बन से समृद्ध स्थायी बर्फ का पिघलना शामिल है।

- 15 डिग्री सेल्सियस का सीमा: 15 डिग्री सेल्सियस पर, पांच संभावित टिपिंग पॉइंट्स उभरते हैं, जो उत्तरी वन, पर्वतीय ग्लेशियर, उष्णकटिबंधीय कोरल रीफ, और पश्चिम अफ्रीकी मानसून को प्रभावित करते हैं।

- 2°C तापमान वृद्धि: जब तापमान 2°C से अधिक बढ़ता है, तो ग्रीनलैंड, पश्चिम अंटार्कटिका, पूर्व अंटार्कटिका में बर्फ की चादरों का पतन और अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) का संभावित व्यवधान जैसी नौ वैश्विक टिपिंग पॉइंट्स की पहचान की जाती है। जोखिमों में अमेज़न का मरना, स्थायी बर्फ का पतन, और आर्कटिक सर्दियों में समुद्री बर्फ का नुकसान शामिल हैं।

- चल रही अनुसंधान: वर्तमान अनुसंधान संभावित टिपिंग पॉइंट्स का पता लगाता है, जैसे महासागरीय ऑक्सीजन की कमी और भारतीय ग्रीष्म मानसून में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

चालू अनुसंधान: वर्तमान अनुसंधान संभावित टिपिंग पॉइंट्स की खोज कर रहा है जैसे कि महासागर में ऑक्सीजन की कमी और भारतीय गर्मियों की मानसून में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|