शंकर आईएएस सारांश: भारत और जलवायु परिवर्तन - 3 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

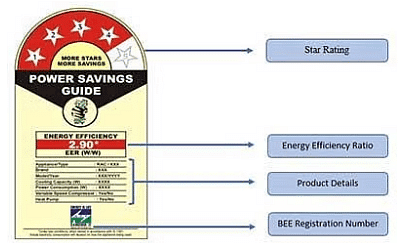

उपकरणों के लिए लेबलिंग कार्यक्रम का परिचय

2006 में, उपकरणों की ऊर्जा दक्षता को लेबल करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। यह लेबलिंग प्रणाली विभिन्न उपकरणों की ऊर्जा दक्षता की तुलना करने के लिए तारे का उपयोग करती है। यह फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर और वितरण ट्रांसफार्मरों पर लागू होती है।

लेबल यह दर्शाते हैं कि कोई उपकरण कितनी ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे उपभोक्ताओं को समझदारी से चुनाव करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) रेफ्रिजरेटर को ऊर्जा दक्षता लेबल प्रदर्शित करने की आवश्यकता करता है, और जल्द ही, वे एयर कंडीशनर्स के लिए भी ऐसा ही करेंगे। लक्ष्य यह है कि निर्माताओं को विद्युत उपकरणों के लिए कुछ मानकों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे हर साल महत्वपूर्ण मात्रा में बिजली की बचत हो सके।

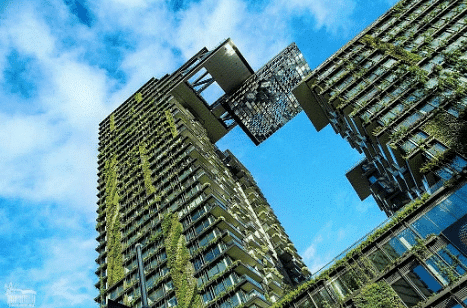

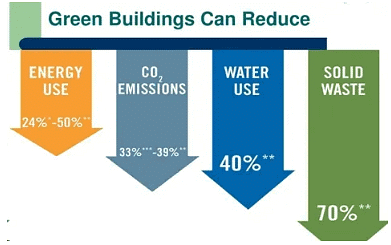

ग्रीन बिल्डिंग्स

भवन शहरों में हवा को प्रदूषित करने और जलवायु परिवर्तन में योगदान देने में एक बड़ा भूमिका निभाते हैं। निर्माण से लेकर उपयोग और अंततः ध्वस्त करने तक, भवन ऊर्जा, पानी, और सामग्रियों का उपयोग करते हैं जबकि कचरा उत्पन्न करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग का उद्देश्य इन प्रदूषण समस्याओं का समग्र और वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना है।

भारत में ग्रीन बिल्डिंग्स का भविष्य

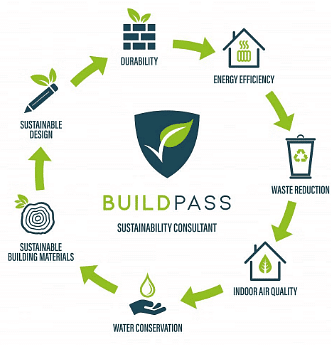

सरल शब्दों में, एक ग्रीन बिल्डिंग:

- कम संसाधनों का उपयोग करती है: यह निर्माण और संचालन के दौरान प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करने का प्रयास करती है।

- गैर-नवीकरणीय संसाधनों को कम करती है: यह गैर-नवीकरणीय संसाधनों की मांग को कम करने और आवश्यकता होने पर उनका कुशलता से उपयोग करने का लक्ष्य रखती है।

- पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है: यह उपलब्ध संसाधनों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करती है।

- नवीकरणीय संसाधनों का समावेश करती है: यह स्थिरता के लिए नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करती है।

हालांकि ग्रीन बिल्डिंग को डिज़ाइन और बनाने में थोड़ा अधिक लागत हो सकती है, लेकिन लंबे समय में इसे संचालित करना सस्ता पड़ता है। ग्रीन बिल्डिंग्स के पास महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ होते हैं और ये निवासियों के लिए बेहतर जीवन और कार्य स्थितियाँ प्रदान करती हैं।

एक हरे भवन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- कुशल निर्माण: कुशल सामग्री और निर्माण प्रथाओं का उपयोग करता है।

- अनुकूलित ऊर्जा उपयोग: प्रकाश, एयर-कंडीशनिंग आदि के लिए कुशल उपकरणों का उपयोग करके ऊर्जा खपत को कम करता है।

- नवीकरणीय ऊर्जा: साइट पर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को शामिल करता है।

- कचरा और जल प्रबंधन: कचरे और जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करता है।

- इनडोर आराम: आरामदायक और स्वच्छ इनडोर स्थितियाँ प्रदान करता है।

एक हरा भवन बनाने में आर्किटेक्ट, परिदृश्य डिज़ाइनर और विभिन्न क्षेत्रों के सलाहकारों का सहयोगात्मक प्रयास शामिल होता है। वे प्रत्येक डिज़ाइन निर्णय के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करते हैं, नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए समाधान खोजते हैं।

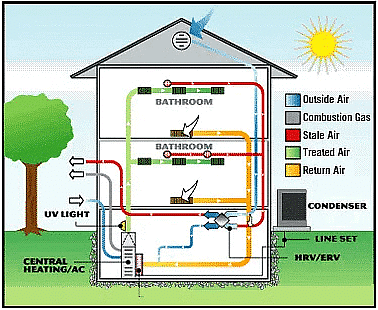

HVAC प्रक्रिया तंत्र

यह दृष्टिकोण HVAC (हीटिंग, वेंटिलेशन, और एयर कंडीशनिंग), प्रकाश व्यवस्था, विद्युत प्रणाली, जल गर्म करना, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण के अनुकूल सामग्री, और इनडोर पर्यावरणीय गुणवत्ता जैसे कारकों पर विचार करता है। लक्ष्य एक ऐसा भवन बनाना है जो अपने जीवन चक्र के दौरान पर्यावरण के अनुकूल हो।

GRIHA

जीआरआईएचए, जिसका अर्थ है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटैट असेसमेंट, एक प्रणाली है जिसे टेरी ने भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। जीआरआईएचए, संस्कृत में 'आवास' का अर्थ है, एक स्वैच्छिक योजना है जिसका उद्देश्य हरी भवनों का आकलन और प्रचार करना है।

उद्देश्य: जीआरआईएचए का मुख्य लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल भवनों के डिजाइन में सहायता करना और उनकी समग्र 'हरितता' का आकलन करना है। जीआरआईएचए का उद्देश्य संसाधनों का कुशल उपयोग, संसाधन दक्षता में वृद्धि, और भवनों के भीतर जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है।

मूलभूत विशेषताएँ

1. रेटिंग उपकरण:

- जीआरआईएचए का उद्देश्य:

- आकलन उपकरण: जीआरआईएचए लोगों को उनके भवन के प्रदर्शन की तुलना राष्ट्रीय मानकों से करने में मदद करता है।

- सार्वभौमिक अनुप्रयोग: यह देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में सभी प्रकार के भवनों के लिए उपयुक्त है।

- माप और प्रबंधन:

- मात्रात्मक सिद्धांत: "जो मापा जाता है, वही प्रबंधित होता है" के सिद्धांत के अनुसार, जीआरआईएचए ऊर्जा खपत, अपशिष्ट उत्पादन, और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग जैसे पहलुओं को मापता है।

- प्रबंधन लक्ष्य: इन पहलुओं का प्रभावी प्रबंधन, नियंत्रण, और यथासंभव कमी करना है।

- समग्र मूल्यांकन:

- जीवन चक्र आकलन: जीआरआईएचए भवन के पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन इसके पूरे जीवन चक्र के दौरान करता है, जो 'हरी भवन' को परिभाषित करने के लिए एक व्यापक मानक प्रदान करता है।

- निर्धारित मानक: यह भवनों में पर्यावरण मित्रता के लिए एक निर्धारित मानक स्थापित करता है।

- संतुलन स्थापित करना:

- सिद्धांतों को शामिल करना: रेटिंग प्रणाली स्वीकृत ऊर्जा और पर्यावरण के सिद्धांतों पर आधारित है।

- संतुलन साधना: जीआरआईएचए स्थापित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं और उभरते सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

- निर्देशिका संशोधन: निर्देशिका और मानदंड हर तीन वर्ष में संशोधित किए जाते हैं, जिससे इस अवधि के दौरान नवीनतम वैज्ञानिक विकास को शामिल किया जा सके।

- मूलभूत विशेषताएँ:

- विकास का उद्देश्य: जीआरआईएचए का विकास नए भवनों के डिजाइन और मूल्यांकन में सहायता के लिए किया गया है, विशेष रूप से उन भवनों के लिए जो अभी अपने प्रारंभिक चरण में हैं।

- जीवन चक्र आकलन: यह भवन के अनुमानित प्रदर्शन का आकलन केवल संचालन के दौरान नहीं, बल्कि इसके पूरे जीवन चक्र के दौरान करता है, शुरुआत से संचालन तक।

- रेटिंग प्रणाली: श्रेणियाँ और मानदंड: जीआरआईएचए रेटिंग प्रणाली 34 मानदंडों के आधार पर भवनों का मूल्यांकन करती है, जो 4 श्रेणियों में समूहित हैं। ये श्रेणियाँ सही स्थान चुनने, संसाधनों का कुशलता से उपयोग करने, भवन का उचित रखरखाव करने, और नवाचारात्मक प्रथाओं को प्रोत्साहित करने जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

रेटिंग प्रणाली:

श्रेणियाँ और मानदंड: GRIHA रेटिंग प्रणाली 34 मानदंडों के आधार पर भवनों का मूल्यांकन करती है, जिन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये श्रेणियाँ सही स्थान चुनने, संसाधनों का कुशलता से उपयोग करने, भवन का सही रखरखाव करने और नवोन्मेषी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

- श्रेणियाँ और मानदंड: GRIHA रेटिंग प्रणाली 34 मानदंडों के आधार पर भवनों का मूल्यांकन करती है, जिन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ये श्रेणियाँ सही स्थान चुनने, संसाधनों का कुशलता से उपयोग करने, भवन का सही रखरखाव करने और नवोन्मेषी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

रेटिंग प्रणाली:

- अनिवार्य और वैकल्पिक: 8 मानदंड अनिवार्य हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक परियोजना को इन मानकों को पूरा करना होगा। 4 मानदंड कुछ लचीलापन प्रदान करते हैं (आंशिक रूप से अनिवार्य)। शेष मानदंड वैकल्पिक हैं, जो परियोजना की विशिष्ट आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर विकल्प प्रदान करते हैं।

- अंक प्रणाली: प्रत्येक मानदंड को एक निश्चित संख्या में अंक आवंटित किए जाते हैं। परियोजनाएँ इन मानदंडों को पूरा करके अंक अर्जित करती हैं। एक परियोजना जितने अधिक अंक अर्जित करती है, उसकी पर्यावरणीय प्रदर्शन उतना ही बेहतर होता है।

- प्रमाणन स्तर: रेटिंग प्रणाली परियोजनाओं को विभिन्न प्रमाणन स्तरों में वर्गीकृत करती है, जो एक सितारे से लेकर पाँच सितारों तक होती है। ये स्तर यह बताते हैं कि परियोजना कितनी अच्छी तरह से स्थायी और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का पालन करती है। उच्च सितारा स्तर अधिक पर्यावरणीय जिम्मेदार भवन को दर्शाते हैं।

- प्रमाणन के लिए न्यूनतम अंक: प्रमाणन प्राप्त करने के लिए, एक परियोजना को न्यूनतम 50 अंक की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अनुकूल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, एक भवन को स्थायी प्रथाओं के एक निश्चित मानक को पूरा करना होगा, जैसा कि अर्जित अंकों में परिलक्षित होता है।

लाभ:

जीआरआईएचए प्रणाली और इसकी प्रक्रियाएँ समुदाय के व्यापक लाभ के लिए हैं।

ग्रीन बिल्डिंग के लाभ

- पर्यावरण सुधार: ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा खपत को घटाना, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम करना।

- आरामदायक ऊर्जा उपयोग: आराम स्तर बनाए रखते हुए ऊर्जा खपत को घटाना।

- प्रकृति का संरक्षण: प्राकृतिक क्षेत्रों, आवासों, और जैव विविधता के विनाश को रोकना। भूमि क्षरण से मिट्टी के नुकसान को कम करना।

- स्वस्थ जीवन: वायु और जल प्रदूषण को कम करना, जिससे समुदाय के लिए सीधे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं।

- जल का कुशल उपयोग: जल खपत को कम करना, कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।

- कचरे में कमी: पुनर्नवीनीकरण और पुन: उपयोग प्रथाओं के माध्यम से कचरे के उत्पादन को सीमित करना।

- प्रदूषण नियंत्रण: प्रदूषण के बोझ को कम करना, जिससे एक स्वच्छ वातावरण की प्राप्ति होती है।

- उत्पादकता में वृद्धि: उपयोगकर्ता की उत्पादकता को बढ़ाना, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

- सकारात्मक छवि और विपणन क्षमता: पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल प्रथाओं और स्थिरता को अपनाकर समुदाय की छवि और विपणन क्षमता को बढ़ाना।

चुनौतियाँ

- केंद्रीकृत भवन उद्योग: भारतीय भवन उद्योग में विभिन्न समूह अलग-अलग पहलुओं को संभालते हैं, लेकिन उनके बीच सीमित बातचीत होती है।

- परिभाषा और माप का महत्व: स्थायी भवन प्रथाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित और मापना जरूरी है ताकि उनके लाभों को समझा जा सके।

स्थायी विकास के 7 सिद्धांत

- भूमिकाओं का विभाजन: विभिन्न प्रतिभागियों का स्थायी भवन सुनिश्चित करने में अलग-अलग भूमिकाएँ होती हैं। भूमिकाओं को परिभाषित करने से संसाधनों के उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है।

- स्थिरता के लिए एकीकृत दृष्टिकोण: सभी निर्माण चरणों को, डिज़ाइन से लेकर नवीनीकरण तक, वास्तव में हरे और स्थायी भवनों के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता है।

- दीर्घकालिक प्रभाव: लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भवनों का पूरे जीवन चक्र में पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम हो, जिससे एक छोटा फुटप्रिंट बचे।

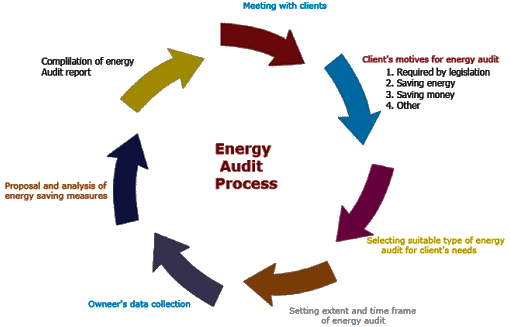

बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं की ऊर्जा ऑडिट

मार्च 2007 में, नौ औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े ऊर्जा-उपभोक्ता इकाइयों के लिए ऊर्जा ऑडिट कराना अनिवार्य हो गया। इन इकाइयों को "निर्धारित उपभोक्ता" कहा जाता है, और इनका एक कर्तव्य होता है कि वे प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधकों को नियुक्त करें।

प्रत्येक वर्ष, उन्हें यह रिपोर्ट करना होता है कि वे कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं और ऊर्जा संरक्षण के लिए उनके प्रयास क्या हैं।

जन परिवहन

- राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटर चालित साधनों के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करती है, न कि व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग को।

- दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और जयपुर जैसे शहर अपने परिवहन को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो रेल प्रणाली का विस्तार कर रहे हैं और बेंगलुरु में मेट्रो बस परियोजना जैसी सामूहिक परिवहन परियोजनाएँ शुरू कर रहे हैं।

- महाराष्ट्र सरकार उन शहरों में जाम कर लगाने का कर (Congestion Tax) लागू करने की योजना बना रही है, जहाँ अच्छे सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस कर का उद्देश्य उन क्षेत्रों में निजी कारों के उपयोग को कम करना है जहाँ पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन विकल्प हैं।

स्वच्छ वायु पहलकदमियाँ

- शहरों में वाहनों से निकलने वाला धुआँ वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है।

- इससे निपटने के लिए, कई कदम उठाए गए हैं, जैसे:

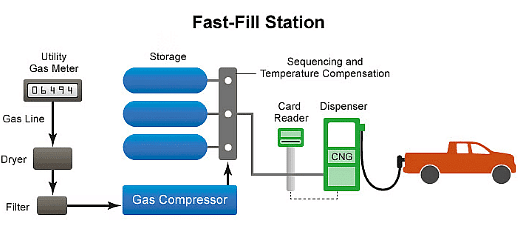

- स्वच्छ ईंधन का उपयोग: दिल्ली और अन्य शहरों में compressed natural gas (CNG) का परिचय देकर वाहनों से हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन कम किया जा रहा है।

- CNG ईंधन स्टेशन: पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाना ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके।

- सार्वजनिक परिवहन में सुधार: सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाना।

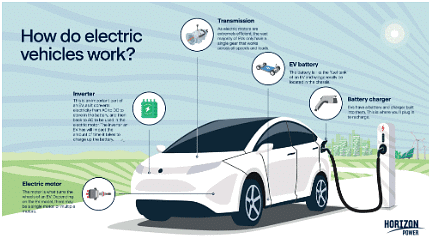

- कुछ राज्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए सब्सिडी प्रदान करके प्रोत्साहित कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन

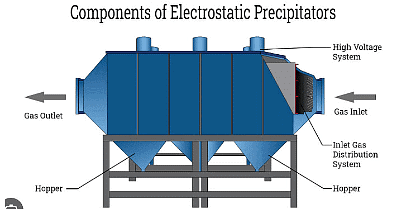

- जो विद्युत संयंत्र गर्मी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष फ़िल्टर, जिन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसीपिटेटर्स (Electrostatic Precipitators) कहा जाता है, स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

- कई शहरों में, ऐसे कारखाने जो बहुत ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, या तो बंद कर दिए गए हैं या उन्हें जनसंख्या से दूर स्थानांतरित कर दिया गया है।

ऊर्जा बचत उपकरणों को बढ़ावा

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने "बचत लैंप योजना" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत, Haushalte अपने पुराने बल्बों को ऊर्जा दक्ष CFLs के साथ बदल सकते हैं, जिसकी लागत स्वच्छ विकास तंत्र क्रेडिट के माध्यम से संतुलित की जाती है।

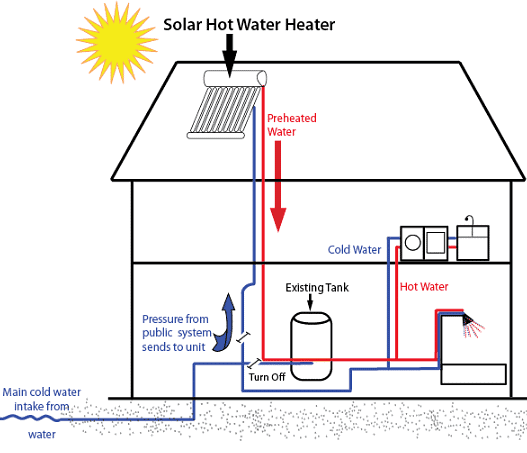

अनिवार्य सौर जल हीटर

- कुछ राज्यों ने अस्पतालों, होटलों और बड़े सरकारी या वाणिज्यिक भवनों में सौर जल हीटर स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है।

- घरों में सौर जल हीटर स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए सुब्सिडी प्रदान की जाती है।

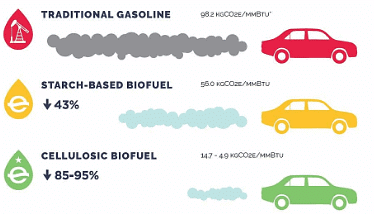

बायोफ्यूल का प्रचार

बायोडीज़ल खरीद नीति के तहत पेट्रोलियम उद्योग के लिए बायोडीज़ल खरीदना अनिवार्य है। इथेनॉल मिश्रण के लिए, कुछ क्षेत्रों में 1 जनवरी 2003 से गैसोलीन के साथ 5% इथेनॉल मिलाना आवश्यक है। जून 2022 में किए गए संशोधनों ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से बढ़ाकर 2025-26 कर दिया। अधिक सामग्रियों को बायोफ्यूल उत्पादन के लिए योग्य बनाया गया।

- इथेनॉल मिश्रण के लिए, कुछ क्षेत्रों में 1 जनवरी 2003 से गैसोलीन के साथ 5% इथेनॉल मिलाना आवश्यक है।

- जून 2022 में किए गए संशोधनों ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से बढ़ाकर 2025-26 कर दिया।

भारतीय सौर ऋण कार्यक्रम

अप्रैल 2003 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने दक्षिण भारत में तीन साल के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सौर गृह प्रणाली खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। कनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, अपने संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ, इस पहल के लिए UNEP के साथ साझेदारी में थे।

छतों पर सौर पैनल स्थापना

यह कार्यक्रम इस प्रकार के वित्त के लिए संस्थागत क्षमता विकसित करने के लिए ब्याज दर सब्सिडियों और तकनीकी सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

जलवायु सहनशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल (NICRA)

ICAR ने 2010-11 में भारतीय कृषि को मजबूत करने के लिए XI योजना के तहत ₹350 करोड़ के साथ NICRA की शुरुआत की।

भारतीय सौर ऋण कार्यक्रम UNEP लोगो

अप्रैल 2003 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने दक्षिण भारत में ऋण प्रदान करने के लिए तीन साल का कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम ग्रामीण households को सौर होम सिस्टम खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखता था। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, साथ ही उनके संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इस पहल के लिए UNEP के साथ साझेदारी की।

यह कार्यक्रम ब्याज दर सब्सिडी और तकनीकी सहायता के माध्यम से वित्तीय समर्थन प्रदान करता है ताकि इस प्रकार के वित्त के लिए संस्थागत क्षमता विकसित की जा सके।

जलवायु सहनशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल (NICRA)

ICAR ने 2010-11 में XI योजना के लिए भारतीय कृषि को मजबूत करने के लिए 350 करोड़ रुपये के साथ NICRA शुरू किया।

NICRA का उद्देश्य कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशील बनाना है, जो फसलों, पशुपालन, और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करता है।

उद्देश्य: भारतीय कृषि की जलवायु परिवर्तन और विविधता का सामना करने की क्षमता को बेहतर उत्पादन और जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके सुधारना।

परियोजना घटक

जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए सहनशील परिवर्तन

- स्ट्रेटेजिक रिसर्च: यह अध्ययन करना कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कैसे अनुकूलित और कम किया जा सकता है।

- तकनीकी प्रदर्शन: वर्तमान जलवायु परिवर्तनों का सामना करने के लिए किसानों के खेतों पर नई तकनीकों का परीक्षण करना।

- शोध अनुदान: महत्वपूर्ण शोध अंतराल को भरने के लिए अनुसंधान के लिए धन प्रदान करना।

- क्षमता निर्माण: कृषि में शामिल विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित करना।

NICRA कृषि को अधिक मजबूत और अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करता है।

NICRA के लिए रणनीतिक अनुसंधान

ICAR के प्रमुख अनुसंधान संस्थान रणनीतिक अनुसंधान की योजना बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। वे फसलों, बागवानी, पशुपालन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं।

ध्यान केंद्रित क्षेत्र:

- प्रारंभिक ध्यान मुख्य फसलों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, अरहर, मूंगफली, टमाटर, आम, और केले पर है।

- पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे गाय, भैंस, और छोटे रूमानेंट, साथ ही वे समुद्री और ताजे पानी की मछलियों की प्रजातियाँ जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य अनुसंधान विषय:

- कमजोरी मूल्यांकन: यह समझना कि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जलवायु परिवर्तनों के प्रति कितने संवेदनशील हैं।

- कृषि सलाह: किसानों के लिए मौसम आधारित सलाह को आपातकालीन योजनाओं से जोड़ना।

- विविधताओं का विकास: ऐसे फसल किस्मों का विकास करना जो सूखा, गर्मी, ठंड, और बाढ़ जैसे जलवायु तनावों को सहन कर सकें।

- ग्रीनहाउस गैस मॉनिटरिंग: उत्पादन के दौरान खुले खेतों में ग्रीनहाउस गैसों की निगरानी करना।

- अनुकूलन और शमन रणनीतियाँ: बदलती जलवायु परिस्थितियों के साथ निपटने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना, जिसमें जल और पोषण के उपयोग की दक्षता को बढ़ाना और संरक्षण कृषि को बढ़ावा देना शामिल है।

- कीट गतिशीलता और अनुकूलन: कीटों, रोगों में परिवर्तन का अध्ययन करना, और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति पशुपालन को अनुकूलित करना।

- अनुसंधान सहयोग: सात प्रमुख ICAR अनुसंधान संस्थान सहयोग कर रहे हैं, जिसमें सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर (CRIDA), हैदराबाद, नेतृत्व कर रहा है।

- मैदान प्रदर्शन: 100 संवेदनशील जिलों में सर्वोत्तम और लागत-कुशल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना। इन प्रौद्योगिकियों में वर्षा जल संचयन, इन-सिटु नमी संरक्षण, सूखा प्रबंधन, बीज और चारा बैंक, और सटीक कृषि शामिल हैं। विशेष ध्यान वर्षा पर निर्भर, तटीय, और पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने पर है।

- क्षमता निर्माण: वैज्ञानिकों के कौशल का विकास करना अत्याधुनिक क्षेत्रों में एक मुख्य परियोजना गतिविधि है।

- जागरूकता कार्यक्रम: जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बारे में सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुआयामी कार्यक्रम योजनाबद्ध हैं।

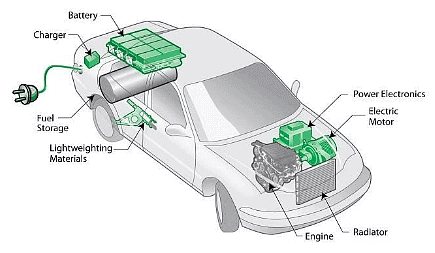

फेम इंडिया कार्यक्रम

FAME इंडिया योजना अप्रैल 2015 में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यमों के केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रारंभ में, खरीदारों को इन वाहनों को अधिक सस्ती बनाने के लिए 30% सब्सिडी मिलती है। योजना का उद्देश्य धीरे-धीरे जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों को नवीनतम तकनीक वाले वाहनों से बदलना है, जिससे 14,000 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत होगी। यह योजना 2020 तक छह वर्षों तक चलेगी, जिसमें सालाना 60-70 लाख इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की बिक्री का लक्ष्य है।

- FAME इंडिया योजना अप्रैल 2015 में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यमों के केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई थी।

हाइब्रिड वाहनों का डिज़ाइन

दीर्घकालिक पारिस्थितिकी अवलोकन (LTEO)

LTEO एक वैज्ञानिक प्रयास है जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की गतिशीलता, समय के साथ उनके परिवर्तनों और विभिन्न कारकों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, के प्रभाव को व्यापक रूप से अध्ययन और समझने के लिए है।

- कार्यक्रम की उत्पत्ति: LTEO 'जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम' का हिस्सा है, जिसका बजट 12वीं योजना की अवधि में 40 करोड़ रुपये है।

- विज्ञान योजना की प्रस्तुति: LTEO के लिए एक विस्तृत विज्ञान योजना दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई थी।

- कार्यक्रम के चरण: प्रारंभिक चरण में देश में आठ विभिन्न बायोम्स के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए क्षेत्रीय स्थलों का नेटवर्क स्थापित करना शामिल है, जिसमें पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर-पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय भारतीय वन, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप, जम्मू और कश्मीर, और सुंदरबन शामिल हैं।

- कार्यक्रम के लक्ष्य: LTEO का उद्देश्य इन बायोम्स में पारिस्थितिकी तंत्र के परिवर्तनों के पीछे के कारणों को समझना है, जिसमें प्राकृतिक और मानव-निर्मित दोनों कारकों पर विचार किया जाता है। यह वैज्ञानिक संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से सामाजिक-पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं पर प्रभावों को समझने पर केंद्रित है।

- प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

- प्रायोगिक कार्य: प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संरचना और कार्य में परिवर्तनों का आकलन करना।

- वन्यजीवों की निगरानी: मीठे पानी की मछलियों, पक्षियों, स्तनधारियों, शाकाहारी, मांसाहारी और जानवरों की गतिविधियों की ट्रैकिंग करना।

- मिट्टी की प्रक्रियाओं का अवलोकन: वनों और घास के मैदानों में मिट्टी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।

- जलवायु चर के मॉनिटरिंग: जैव भौतिक जलवायु चर का डेटा एकत्र करना।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC)

NAFCC एक कोष है जिसे समुदायों को बदलते जलवायु के अनुकूलन में सहायता करने वाले परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। ये परियोजनाएँ कृषि, जल, और वनीकरण जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं, और इन्हें NABARD के माध्यम से लागू किया जाता है।

- स्थापना: NAFCC को 2015-16 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में स्थापित किया गया था।

- उद्देश्य: NAFCC का प्राथमिक लक्ष्य उन विशिष्ट अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करना है जो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करती हैं।

- कार्यान्वयन दृष्टिकोण: इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएँ परियोजना मोड में कार्यान्वित की जाती हैं।

- योग्य क्षेत्र: विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलन परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध है, जिसमें कृषि, पशुपालन, जल, वनीकरण, पर्यटन आदि शामिल हैं।

- कार्यान्वयन प्राधिकरण: NABARD NAFCC के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (NIE) के रूप में कार्य करता है।

भारतीय शीतलन क्रियावली योजना

- भारत ICAP बनाने वाला पहला देश है, जो एक दस्तावेज है जिसमें शीतलन मांग को कम करने के लिए कार्यों का उल्लेख है।

- शीतलन आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और ICAP में शीतलन मांग को कम करने, कूलेंट का संक्रमण, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और अगले 20 वर्षों में बेहतर तकनीकों को अपनाने जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

- मुख्य लक्ष्य सभी के लिए सतत शीतलन और थर्मल आराम प्रदान करना है, जबकि पर्यावरण और समाज को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है।

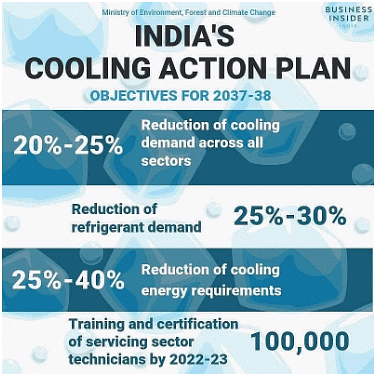

ICAP के उद्देश्य:

- 2037-38 तक शीतलन मांग को 20-25% कम करना।

- 2037-38 तक कूलेंट की मांग को 25-30% कम करना।

- 2037-38 तक शीतलन ऊर्जा आवश्यकताओं को 25-40% कम करना।

- राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत "शीतलन और संबंधित क्षेत्रों" को अनुसंधान प्राथमिकता के रूप में मान्यता देना।

- 2022-23 तक 100,000 सेवा तकनीशियनों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करना, जो स्किल इंडिया मिशन के साथ संरेखित है।

लाभ:

- सभी के लिए थर्मल आराम सुनिश्चित करना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं।

- कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के साथ सतत शीतलन प्राप्त करना।

- सुधारित कोल्ड चेन अवसंरचना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना, जिससे उत्पादन की बर्बादी कम हो।

- बेहतर आजीविका और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कुशल कार्यबल बनाना।

- मेक इन इंडिया के तहत एयर कंडीशनिंग और शीतलन उपकरणों का स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना।

- वैकल्पिक शीतलन तकनीकों के लिए मजबूत अनुसंधान और विकास का समर्थन करना ताकि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिल सके।

वन परिदृश्य पुनर्स्थापन (FLR) और बॉन चुनौती

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने प्राकृतिक संरक्षण संघ (TUCN) के साथ मिलकर भारत में FLR और बॉन चुनौती शुरू की।

- इस परियोजना का लक्ष्य भारतीय राज्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और निगरानी प्रोटोकॉल का निर्माण और अनुकूलन करना है, जो वन परिदृश्य पुनर्स्थापन (FLR) और बॉन चुनौती पर केंद्रित है।

- पायलट चरण 3.5 वर्षों का है और यह हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटक में शुरू किया गया है।

- योजना है कि इसे अगले चरणों में देशभर में विस्तारित किया जाएगा।

- बॉन चुनौती एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर वनों को फिर से स्थापित करना और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना है।

- 2015 में यूएनएफसीसी के सम्मेलन में, भारत ने बॉन चुनौती के तहत 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर को पुनर्स्थापित करने का वचन दिया।

- यह प्रतिबद्धता एशिया में सबसे बड़ी में से एक है।

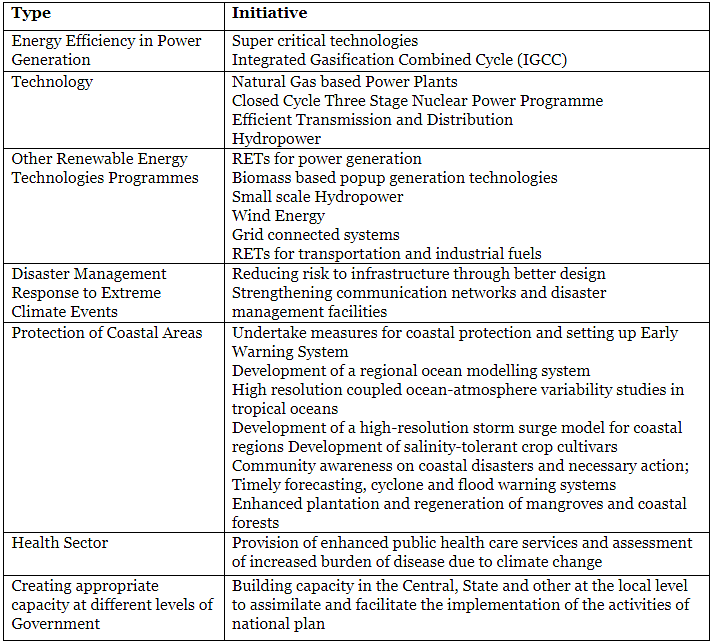

अन्य "महत्वपूर्ण पहलों"

उल्लेखित पहल के अलावा, भारत 24 अतिरिक्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन पहलों के लिए विस्तृत योजनाएँ और संस्थागत ढाँचे तैयार किए जा रहे हैं।

कुछ महत्वपूर्ण पहलें

- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए योजना

- स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार

- शिक्षा और तकनीकी कौशल में वृद्धि

- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास

इन पहलों का उद्देश्य भारत के विकास को गति देना और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना है।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|