शक्ति और भक्ति: मौर्य साम्राज्य, लगभग 324–187 ईसा पूर्व - 1 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

मौर्य काल के प्रमुख स्रोत

कौटिल्य का अर्थशास्त्र

- कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अत्यंत जटिल और व्यापक शासन और राज्यcraft का मार्गदर्शिका है। इस ग्रंथ में अर्थ की संकल्पना केंद्रीय है। अर्थ, जो मानव जीवन के चार पुरुषार्थों में से एक है, भौतिक समृद्धि को संदर्भित करता है। कौटिल्य का तर्क है कि अर्थ, धर्म (आध्यात्मिक कल्याण) और काम (आनंद) से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद वाले दोनों अर्थ पर निर्भर करते हैं।

- कौटिल्य अर्थ को पोषण और आजीविका के साधनों के रूप में परिभाषित करता है, जो पृथ्वी और इसके लोगों से प्राप्त होता है। इस प्रकार, अर्थशास्त्र मूल रूप से इन संसाधनों को प्राप्त करने और उनकी रक्षा करने के बारे में है, जिससे यह राज्यcraft का एक विज्ञान बन जाता है। यह ग्रंथ 15 पुस्तकों में विभाजित है, जो आंतरिक प्रशासन और विदेशी संबंधों जैसे विषयों को कवर करता है।

- कौटिल्य और अर्थशास्त्र: लेखन और तिथि: पारंपरिक रूप से माना जाता है कि अर्थशास्त्र का लेखन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य द्वारा किया गया था। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे।

- आंतरिक साक्ष्य: अर्थशास्त्र में दो श्लोक पारंपरिक लेखन और तिथि के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। श्लोक 1.1.19 कौटिल्य को इस कार्य की रचना का श्रेय देता है, जबकि श्लोक 15.1.73 कौटिल्य की नंद नियंत्रण में शास्त्र और पृथ्वी के पुनर्जनन में भूमिका के बारे में बताता है।

- पारंपरिक दृष्टिकोण पर चुनौतियाँ: कुछ विद्वानों का तर्क है कि कौटिल्य की लेखन का समर्थन करने वाले श्लोक बाद में जोड़े गए हैं और पाठ में उनका नाम उनकी शिक्षाओं को संदर्भित कर सकता है न कि उनके लेखन को।

- ऐतिहासिक संदर्भ: पतंजलि के महाभाष्य और मेगस्थनीज के इंडिका में कौटिल्य का उल्लेख न होना पारंपरिक तिथि को प्रश्नित करने के लिए उपयोग किया गया है। हालाँकि, ये ग्रंथ विभिन्न फोकस रखते हैं और ऐतिहासिक व्यक्तियों के संदर्भ हमेशा व्यापक नहीं होते।

ग्रंथ में अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा गया है?

- अर्थशास्त्र को एक विद्वान की रचना माना जाता है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो सीधे राजनीति में संलग्न था।

हालांकि इसका ध्यान अंतर-राज्य संबंधों पर है, जो एक छोटे राज्य पर लागू हो सकता है, अर्थशास्त्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं और एक संभावित विजेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो पूरे उपमहाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है।

यह पाठ एक विस्तृत प्रशासनिक संरचना को रेखांकित करता है और अधिकारियों के लिए उच्च वेतन का सुझाव देता है, जो यह संकेत करता है कि लेखक के पास एक बड़े, स्थापित राजनीतिक तंत्र का विचार था।

अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका के बीच अंतर

- अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि किलेबंदी, नगर और सेना प्रशासन, और कराधान के क्षेत्रों में भिन्नताएँ हैं।

कुछ का तर्क है कि ये भिन्नताएँ दर्शाती हैं कि ये रचनाएँ विभिन्न समयों की हैं, जिसमें अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज के बाद की रचना है।

हालांकि, यह तर्क दोषपूर्ण है क्योंकि मेगस्थनीज हमेशा एक विश्वसनीय पर्यवेक्षक नहीं थे, और उनकी रचना केवल बाद में की गई पराफ्रेज़ में जीवित है, जिससे यह अर्थशास्त्र की तिथि तय करने के लिए एक अस्थिर संदर्भ बन जाती है।

मौर्य साम्राज्य का संदर्भ का अभाव

- अर्थशास्त्र में मौर्य, चंद्रगुप्त या पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं है, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि यह एक सैद्धांतिक रचना है, न कि एक वर्णनात्मक।

पाठ की तिथि निर्धारण और लेखन के बारे में आपत्तियों का मुकाबला इस विचार से किया जा सकता है कि यह एक संभावित राज्य पर चर्चा करता है, न कि एक वास्तविक पर।

परंपरागत तिथि निर्धारण का समर्थन

- कांगे ने विभिन्न कारकों के आधार पर कूटिल्य और अर्थशास्त्र को मौर्य काल में रखने के परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन किया है।

पुस्तक की शैली यह सुझाव देती है कि यह वात्स्यायन की कामसूत्र से पूर्व की रचना है, संभवतः याज्ञवल्क्य और मनु स्मृतियों से पहले।

अजीविकाओं, संघ राजनीतिकों, और बड़े पैमाने पर कृषि बस्तियों का उल्लेख मौर्य काल के अनुरूप है।

अर्थशास्त्र में प्रशासनिक संरचना किसी अन्य ऐतिहासिक राजवंश से मेल नहीं खाती।

लेखक की पहचान

- कांगले का प्रस्ताव है कि विष्णुगुप्त लेखक का व्यक्तिगत नाम है, कौटिल्य उसका गोत्र नाम है, और चाणक्य एक पैट्रोनिम है। वह सुझाव देते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा जब उन्हें नंद राजा द्वारा अपमानित किया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य में शामिल होने से पहले।

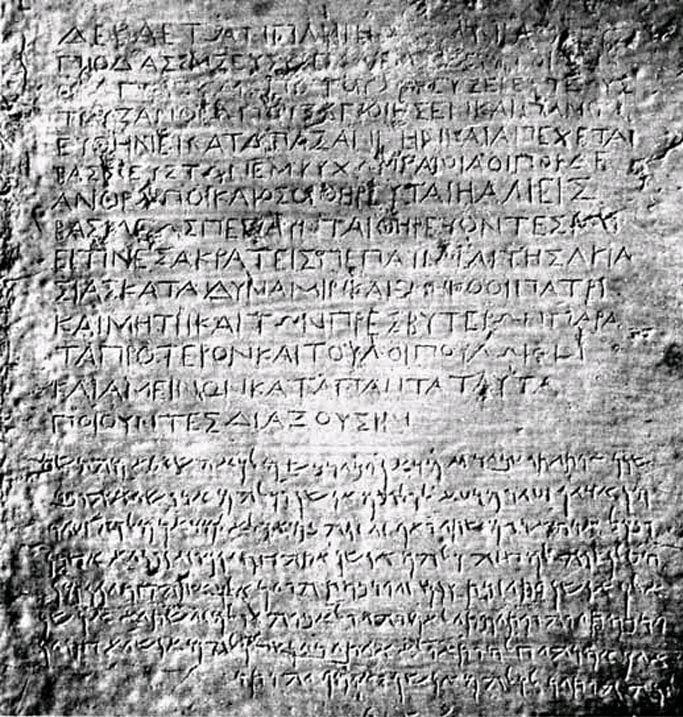

मेगस्थनीज का इंडिका

- मौर्य काल के दौरान, पश्चिमी दुनिया के साथ व्यापार और मौर्य तथा हेलेनिस्टिक राजाओं के बीच दूतों का आदान-प्रदान बढ़ रहा था। ग्रीको-रोमन खाते चंद्रगुप्त और अमित्रघातक के राजाओं और उनकी राजधानी पटलिपुत्र का उल्लेख करते हैं।

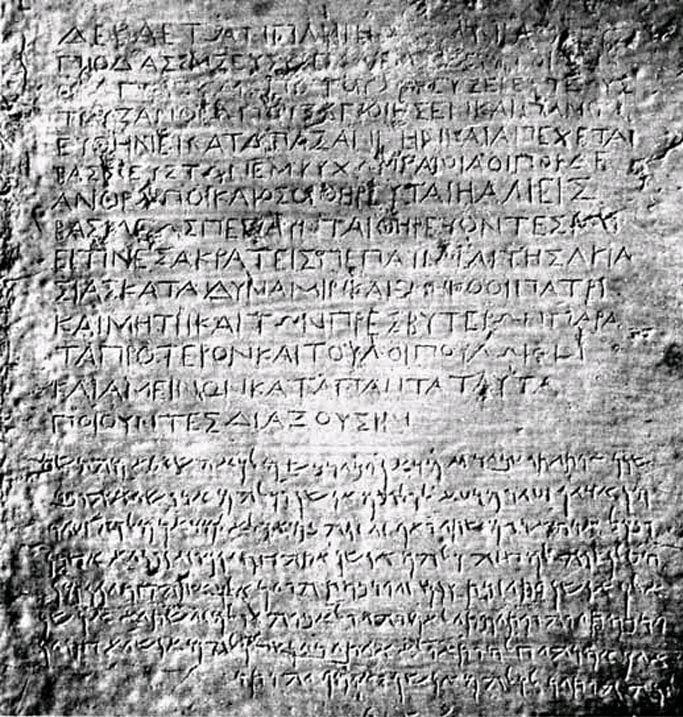

- मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त और सेलेयुकस के बीच एक संधि के बाद मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में भेजे गए थे, ने अपने भारत के अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी, जो अब अस्तित्व में नहीं है लेकिन बाद के कामों में इसका संदर्भ दिया गया है।

- डियोडोरस, एक इतिहासकार जो सिसिली से था, स्ट्रैबो, एक भूगोलज्ञ जो पोंटस से था, एरियन, जो बिथिनिया का एक राजनेता और इतिहासकार था, प्लिनी द एल्डर, एक रोमन विद्वान, और क्लॉडियस एलीअनस, एक रोमन लेखक जो जOOLोजी पर था, ने मेगस्थनीज के अवलोकनों को अपने लेखनों में संरक्षित किया।

मेगस्थनीज और उनके काम के बाद के संदर्भ

- बाद के लेखकों के ग्रंथों में मेगस्थनीज का संदर्भ अक्सर ऐसे संदर्भों में होता है जो केवल भारत से बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, एरियन अपने काम इंडिका में स्पष्ट करते हैं कि उनका मुख्य ध्यान भारतीय रीति-रिवाज़ों का वर्णन करने पर नहीं है बल्कि अलेक्ज़ेंडर की भारत से फारस की यात्रा को दोहराने पर है, जो यह सुझाव देता है कि उनका भारत का विवरण अधिकतर एक अनुप्रास है।

- लेखकों जैसे एरियन के लिए, 'भारत' उस भूमि को संदर्भित करता था जो इंडस नदी के पार है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन लेखकों के पास मेगस्थनीज के काम तक सीधी पहुँच थी या वे उनके लेखनों के माध्यमिक खातों पर निर्भर थे।

- उनके सभी बयानों का आधार केवल मेगस्थनीज की इंडिका नहीं था। अन्य लेखकों जैसे एराटोस्थनीज, क्टीसियस, ओनेसिक्रिटस, और डेमायचस ने भी भारत की उनकी समझ में योगदान दिया, जो स्ट्रैबो, डियोडोरस, और एरियन के खातों में विवरण में भिन्नताओं को समझा सकता है।

बाद के ग्रीको-रोमन लेखकों के मेगस्थनीज पर विचार

- बाद के ग्रीको-रोमन लेखकों के मेगस्थनीज की सटीकता और विश्वसनीयता के बारे में विभिन्न मत थे। स्ट्रैबो और प्लिनी ने मेगस्थनीज की आलोचना की। जबकि एरियन ने मेगस्थनीज की रिपोर्टों पर अधिक विश्वास किया। डियोडोरस ने मेगस्थनीज के बारे में नकारात्मक टिप्पणियाँ नहीं कीं, लेकिन उसने मेगस्थनीज की भारत और उसके लोगों के बारे में कुछ अजीब और विश्वास करने में कठिन कहानियों को छोड़ दिया।

स्ट्रैबो की भारत पर रिपोर्टों की आलोचना

- स्ट्रैबो ने भारत पर रिपोर्टों को सहिष्णुता के साथ देखने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि यह ग्रीस से बहुत दूर है और रिपोर्ट करने वालों का ज्ञान सीमित है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत के कुछ हिस्सों को देख चुके थे, वे केवल आंशिक और जल्दी में की गई टिप्पणियाँ ही प्रदान कर सकते थे।

- स्ट्रैबो ने उन व्यक्तियों की रिपोर्टों में असंगतियों को उजागर किया, जो समान अभियानों पर गए थे, और सुनने में मिली जानकारी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने भारत पर पहले के लेखकों की आलोचना की, डाइमाचस और मेगस्थनीज को मिथ्याग्रंथों की सूची में सबसे ऊपर रखा।

- स्ट्रैबो ने उन्हें अजीब कहानियाँ गढ़ने और होमेरिक कथा कहानियों को पुनर्जीवित करने का आरोप लगाया, जैसे विशाल चींटियों और पौराणिक प्राणियों के बारे में। उन्होंने उनकी रिपोर्टों को झूठ कहा और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया।

एरियन का मेगस्थनीज पर दृष्टिकोण

- एरियन ने स्वीकार किया कि मेगस्थनीज ने भारत में अधिक यात्रा नहीं की हो सकती, लेकिन संभवतः उसने उन लोगों की तुलना में देश के अधिक हिस्सों को देखा जो अलेक्ज़ांडर द ग्रेट के साथ थे। एरियन ने बताया कि मेगस्थनीज सैंड्रोकॉटस (चंद्रगुप्त मौर्य) और उससे भी महान राजा पोरस के दरबार में निवास करते थे।

- एरियन ने इस बिंदु का उपयोग उन लेखकों की रिपोर्टों पर सवाल उठाने के लिए किया जिन्होंने हाइफेसिस नदी (आधुनिक ब्यास नदी) के पार के क्षेत्रों का वर्णन किया। उन्होंने सुझाव दिया कि अलेक्ज़ांडर के अभियान की रिपोर्टें हाइफेसिस तक भारत का वर्णन करने के लिए अधिक विश्वसनीय थीं।

- एरियन ने मेगस्थनीज द्वारा वर्णित एक विशेष नदी, सिलास, का उल्लेख किया, जो सिलाइनों की भूमि से होकर बहती थी। उन्होंने नदी की एक अद्वितीय विशेषता का वर्णन किया, जहाँ कुछ भी तैर नहीं सकता था, जो मेगस्थनीज द्वारा रिपोर्ट की गई भारतीय भूगोल की अजीब और अद्भुत प्रकृति को दर्शाता है।

प्रारंभिक ग्रीक रिपोर्टें भारत पर

मेगस्थनीज और ग्रीक लेखक

- मेगस्थनीज, एक ग्रीक राजदूत, ने अपने कार्य इंडिका में भारत के बारे में लिखा, जिसमें उसकी भौगोलिक स्थिति, लोग और संस्कृति का वर्णन किया गया।

- बाद में, ग्रीक लेखकों जैसे प्लिनी ने भी मेगस्थनीज का उल्लेख किया, लेकिन उनके खातों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया।

- ये लेखक अपने ग्रीक दर्शकों को सूचित और मनोरंजन करने का प्रयास कर रहे थे, ग्रीस और भारत के बीच समानताएँ और भिन्नताएँ उजागर करते हुए।

इंडिका की सामग्री

- मेगस्थनीज ने भारत के आकार, नदियों, मिट्टी, जलवायु, पौधों, जानवरों, और प्रशासन का वर्णन किया।

- उन्होंने भारतीय वन्य जीवन का विस्तृत विवरण प्रदान किया, जिसमें हाथी और बंदर शामिल हैं, और भारत और ग्रीस के बीच प्रारंभिक मानव विकास में समानताओं का उल्लेख किया।

भारतीय किंवदंतियाँ और पूजा

- ग्रीक लेखकों ने प्रारंभिक जनजातियों और कला के क्रमिक आविष्कार के बारे में भारतीय किंवदंतियों का उल्लेख किया।

- उन्होंने पूजा में समानताएँ देखी, जैसे कि भारतीय देवताओं की पूजा जैसे वासुदेव कृष्ण, जो उनके अपने देवताओं डायोनिसस और हेरक्लेस के समान थे।

ग्रीक खातों में आदर्श और त्रुटियाँ

- ग्रीक लेखकों ने भारत का आदर्श चित्रण किया, यह दावा करते हुए कि वहाँ कोई दासता नहीं थी, चोरियाँ दुर्लभ थीं, और किसान युद्ध से अछूते थे।

- हालांकि, उन्होंने कुछ त्रुटियाँ भी कीं, जैसे कि एलीयन का ऋण पर ब्याज का दावा और स्ट्रैबो के भारत में लेखन, धातु-कार्य और शराब के उपभोग के बारे में assertions।

मेगस्थनीज के भारत पर अवलोकन:

- मेगस्थनीज, एक ग्रीक राजदूत, ने भारत के बारे में ऐसे अवलोकन किए जो बाद में लेखकों जैसे प्लिनी और डिओडोरस द्वारा दर्ज किए गए।

- उन्होंने गंगा और सिंधु नदियों की तुलना नाइल और डेन्यूब से की, और ग्रीस और भारत के बीच जानवरों के पालतू बनाने में भिन्नताओं का उल्लेख किया।

- अजीब कहानियाँ: मेगस्थनीज ने अद्भुत कहानियों का उल्लेख किया जैसे कि एक-सींग वाले घोड़े जिनके सिर हिरण जैसे थे, विशाल सांप, और सिलास नाम की नदी जहाँ कुछ भी तैर नहीं सकता।

- उन्होंने अजीब प्रथाओं का भी वर्णन किया, जिसमें लोग एक पहाड़ी पर रहते थे जिसे नुलो कहा जाता था, जिनके पैर पीछे की ओर थे और प्रत्येक पैर में आठ अंगुलियाँ थीं, और एक अन्य समूह जिनके सिर कुत्तों जैसे थे और जो भौंककर संवाद करते थे।

- सोने की खुदाई करने वाले चींटे: मेगस्थनीज ने भारत के उत्तर-पश्चिमी पहाड़ों में सोने की खुदाई करने वाली चींटियों की उपस्थिति की रिपोर्ट की।

- डिओडोरस, एक अन्य लेखक, ने इनमें से कई अद्भुत खातों को छोड़ दिया।

- मेगस्थनीज की ग्रीक व्याख्या: मेगस्थनीज के इंडिका के ग्रीक संदर्भ दर्शाते हैं कि प्राचीन ग्रीक भारत को दो फ़िल्टर के माध्यम से देखते थे: मेगस्थनीज के अनुभवों की व्याख्या और बाद के ग्रीको-रोमन लेखकों की मेगस्थनीज के खाते की व्याख्या।

- ये उद्धरण प्राचीन ग्रीक दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, न कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के वास्तविक इतिहास के बारे में।

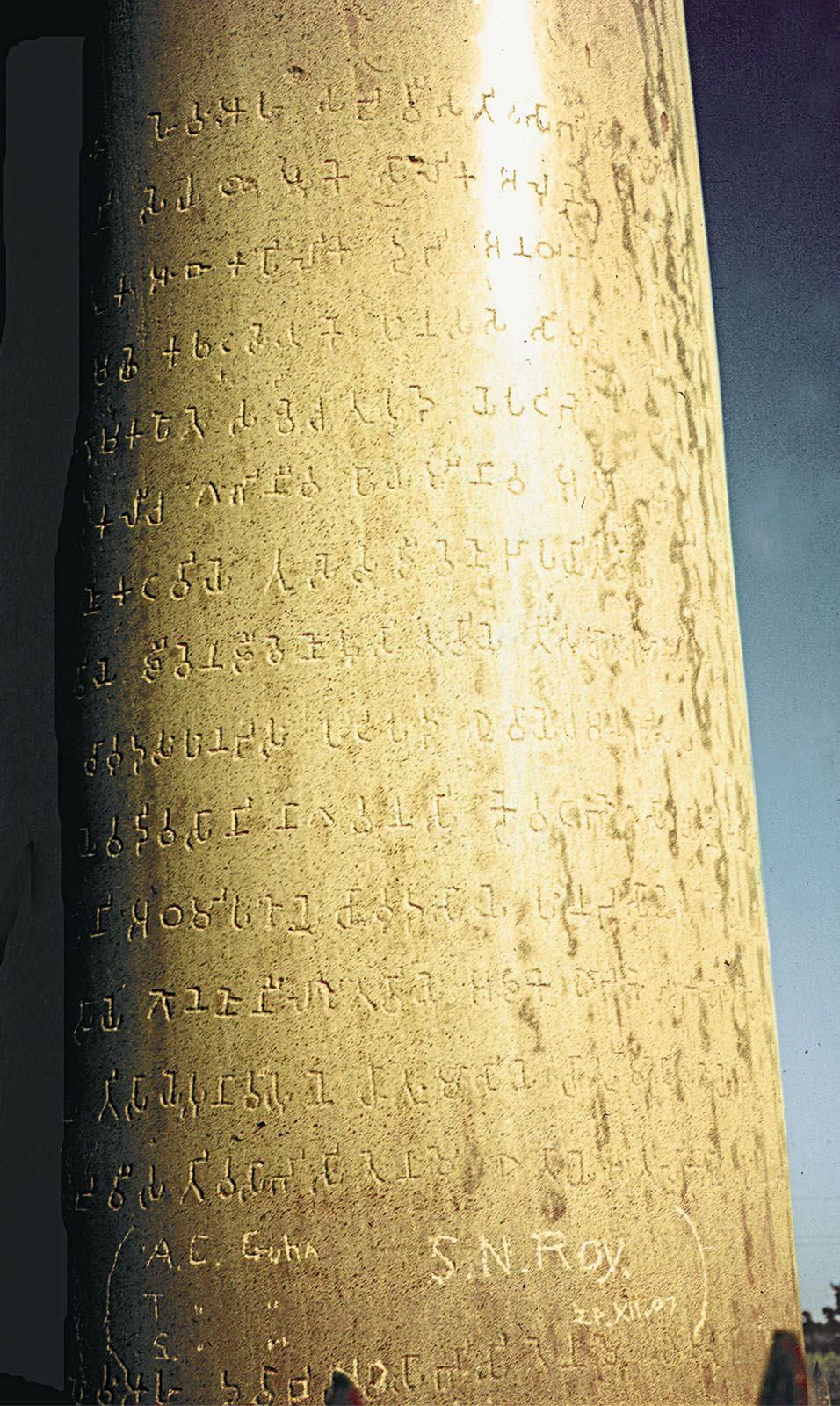

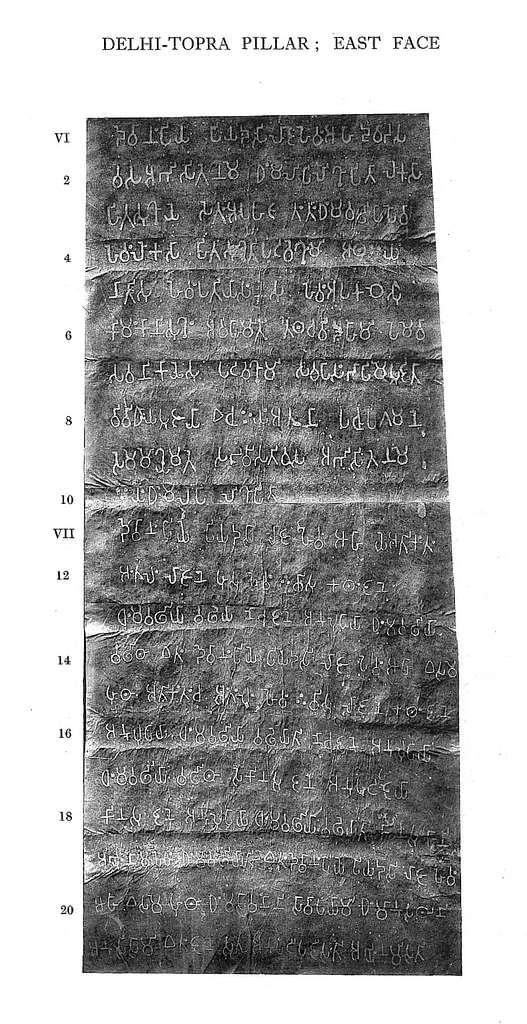

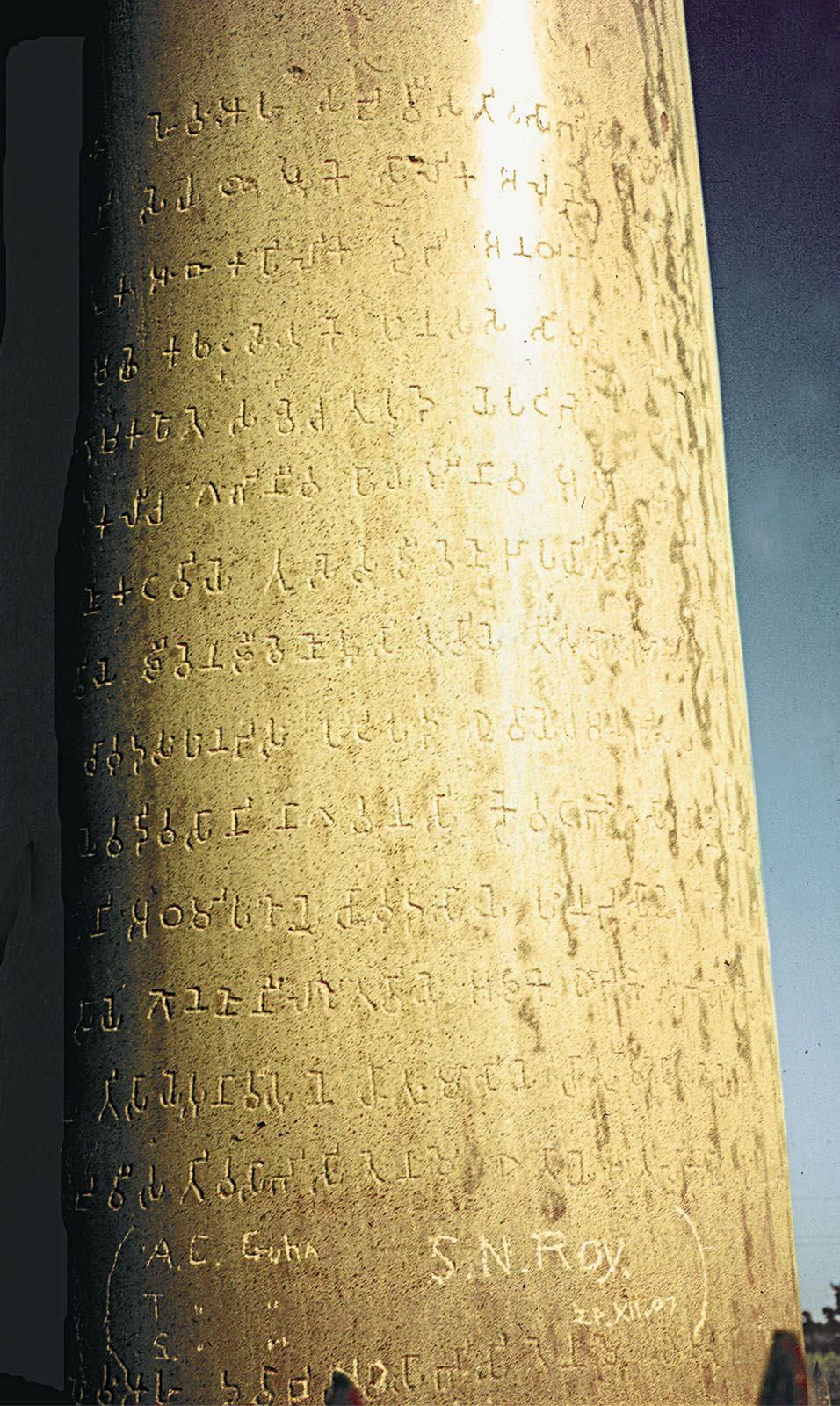

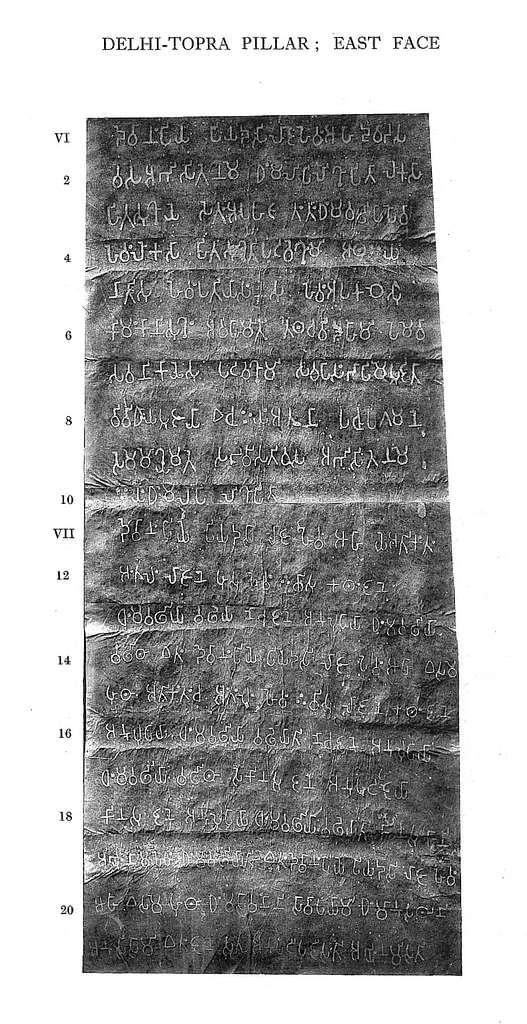

अशोक के शिलालेख

{ "error": { "message": "This model's maximum context length is 128000 tokens. However, your messages resulted in 315295 tokens. Please reduce the length of the messages.", "type": "invalid_request_error", "param": "messages", "code": "context_length_exceeded" } }

अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से धम्म के प्रचार और उसके लिए किए गए प्रयासों को समझाने पर केंद्रित हैं, साथ ही वह अपने प्रयासों की सफलता का आत्म-मूल्यांकन भी करते हैं। कुछ अभिलेख सीधे बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति उनकी वफादारी और संघ (बौद्ध समुदाय) के साथ उनके निकट संबंधों को दर्शाते हैं। जबकि ये अभिलेख अशोक के राजा के रूप में अपनी भूमिका की धारणा के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे प्रशासन या मौर्य काल की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों जैसे अन्य पहलुओं के लिए सीमित और अप्रत्यक्ष संदर्भ प्रदान करते हैं।

बाद के अभिलेख, जैसे कि 150 ई. में रुद्रदमन का जूनागढ़/गिरनार अभिलेख, उन परियोजनाओं का उल्लेख करते हैं जैसे कि सुधर्शन झील, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शुरू हुई थी और अशोक के अधीन पूरी हुई थी। 5वीं से 15वीं शताब्दी ई. में श्रवण बेलगोला, कर्नाटका के अभिलेख एक तपस्वी चंद्रगुप्त और जैन संत भद्रबाहु का संदर्भ देते हैं, जिससे मौर्य राजा से संबंध का संकेत मिलता है, हालांकि यह एक विवादित विषय है।

अकाल राहत पर अभिलेख

सोहगौरा अभिलेख:

- 1893 में उत्तर प्रदेश के सोहगौरा गांव में खोजा गया।

- ब्रॉन्ज का तख्ती, जो 6.4 × 2.9 सेमी मापती है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अंकित है।

- श्रावस्ती के महामात्रों (अधिकारियों) द्वारा जारी किया गया।

- सूखा के दौरान भंडारों से आपूर्ति वितरित करने का आदेश दिया गया।

- भंडारों में त्रिवेणी, मथुरा, चांचू, मोदमा और भद्र शामिल थे।

- शोधकर्ताओं की राय: शोधकर्ताओं ने इसे प्र-अशोक या पोस्ट-मौर्य तारीख के रूप में बहस की है, जिसमें अधिकांश पोस्ट-मौर्य को प्राथमिकता देते हैं।

- के. पी. जयराम ने अभिलेख को चंद्रगुप्त के राज के दौरान अकाल की जैन किंवदंती से जोड़ा, लेकिन यह व्याख्या अटकल से भरी हुई है।

महास्थान अभिलेख:

- 1931 में बांग्लादेश के महास्थंगढ़ में बरू फकीर द्वारा खोजा गया।

- चूने की चट्टान पर खंडित लेखन, 8.9 × 5.7 सेंटीमीटर, जिसमें 7 पंक्तियाँ हैं।

- भाषा और लिपि अशोक के लेखों के समान है, लेकिन तिथि विवादित है।

- संभवतः एक शासक द्वारा पंड्रनगर (महास्थंगढ़) में महामात्र को अकाल राहत हेतु जारी किया गया।

- सिक्कों (गंदकास) में अग्रिम ऋण और अनाज (धन्य) का वितरण करने का उल्लेख है।

- अकाल के दौरान संवंमगियस समूह की सहायता का उद्देश्य।

- सुधार के बाद सिक्कों और अनाज की वसूली की अपेक्षा की गई।

पुरातात्त्विक और नाण्यशास्त्रीय साक्ष्य

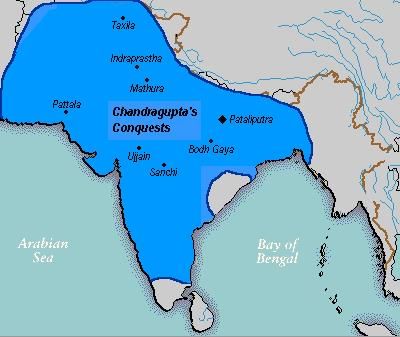

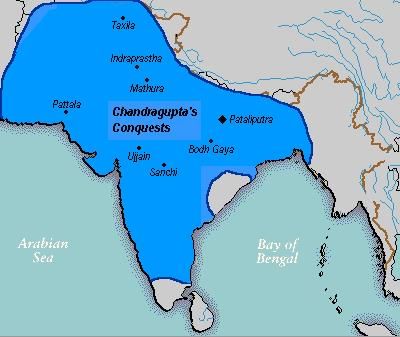

मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई, जिन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त (324/321–297 ईसा पूर्व), उनके पुत्र बिंदुसार (297–273 ईसा पूर्व), और पोते अशोक (268–232 ईसा पूर्व) पहले तीन शासक थे। अशोक के तहत साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, और यह बाद के मौर्य शासकों के अधीन 187 ईसा पूर्व तक जारी रहा।

- बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, मौर्य कश्याप जाति के लोग थे जो पिप्पलिवना से थे।

- विभिन्न स्रोत चंद्रगुप्त की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न जानकारी देते हैं, कुछ निम्न सामाजिक स्थिति का सुझाव देते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि वह कुलीन जन्म के थे।

- प्रारंभिक मध्यकालीन लेखकों ने उन्हें नंद राजा का पुत्र बताया।

- चंद्रगुप्त ने संभवतः पंजाब से शुरूआत की और मगध पर विजय प्राप्त करने के लिए पूर्व की ओर बढ़े, जहां उन्होंने नंदों का सामना किया।

- परंपरागत रूप से कहा जाता है कि उन्हें तक्षशिला के एक ब्राह्मण चाणक्य से सहायता मिली।

- यह अवधि सिकंदर महान के आक्रमण (327–326 ईसा पूर्व) के बाद की थी।

- यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त का सिकंदर से मिलना और बाद में एशिया के सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ टकराव का उल्लेख है।

- लगभग 301 ईसा पूर्व में, उन्होंने एक समझौता किया जिसमें चंद्रगुप्त ने वर्तमान अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में क्षेत्र प्राप्त किया, इसके बदले में 500 हाथी दिए।

- संभवत: एक वैवाहिक गठबंधन के विशिष्ट विवरण स्पष्ट नहीं हैं।

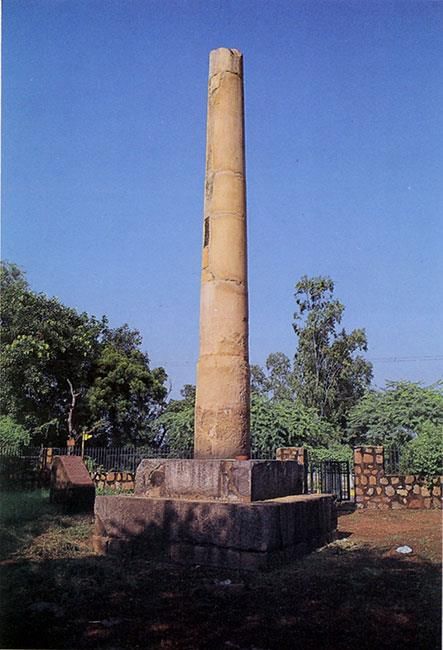

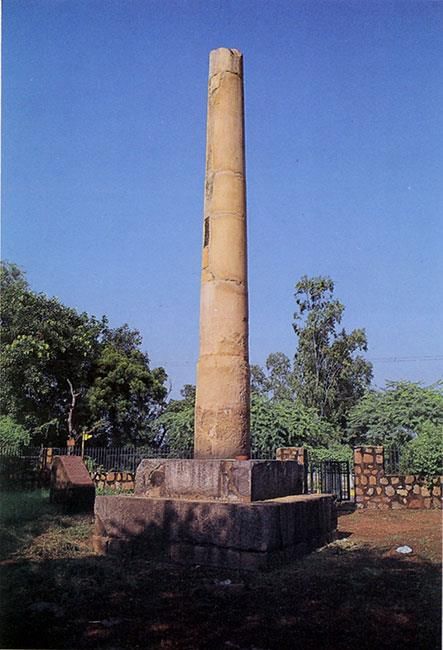

दिल्ली-मेरठ स्तंभ

- संगम कवि ममुलानार की एक कविता, अकननुरु (अकं 251) में वर्णित है कि कैसे दक्षिणी शक्ति कोषर ने मोकुर से चुनौतियों का सामना किया, जिससे मोरियस ने उनकी सहायता की।

- एक अन्य कविता (अकं 281) में वडुगार, जिसका अर्थ 'उत्तरी लोग' है, को मौर्य सेना की दक्षिणी मार्च का हिस्सा बताया गया है।

- यदि ये संदर्भ ऐतिहासिक रूप से सटीक हैं, तो इसका अर्थ है कि मौर्य दक्षिणी राजनीति में शामिल थे, कोषर के साथ गठबंधन में थे, और अपनी सेना में डेक्कनी सैनिकों को शामिल किया।

चंद्रगुप्त, जैन धर्म, और कर्नाटका

बाद की शिलालेखों और जैन ग्रंथों से संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म और कर्नाटका के बीच संबंध था। श्रवण बेलगोला पहाड़ियों में 'चंद्र' उपसर्ग वाले स्थान हैं, और जैन परंपरा चंद्रगुप्त के जैन संत भद्रबाहु के साथ संबंधों की चर्चा करती है।

- इस परंपरा के अनुसार, चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु के साथ कर्नाटका का दौरा किया ताकि वे मगध में 12 वर्षों के लिए होने वाले अकाल से बच सकें और बाद में सल्लेखना (भुखे मरने की धार्मिक प्रथा) का पालन किया।

- यह कहानी बाद के ग्रंथों जैसे ब्रहत्कथकोष (हरिशेना) और राजावलिकाथे में पाई जाती है।

- श्रवण बेलगोला पहाड़ियों में 5वीं से 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेखों में चंद्रगुप्त और भद्रबाहु का उल्लेख मिलता है।

- हालांकि यह संभव है कि जैन परंपरा में चंद्रगुप्त को कर्नाटका से जोड़ने का ऐतिहासिक आधार हो, यह निश्चित नहीं है।

चंद्रगुप्त की विजय: ग्रीको-रोमन दृष्टिकोण

- जैन परंपरा: यह सुझाव देती है कि चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र सिम्हसेन के पक्ष में त्यागपत्र दिया।

- महाभाष्य: चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी को अमितरघट के रूप में संदर्भित करता है।

- ग्रीक खातें: चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी को अमित्रोचातेस या एलिट्रोचातेस के नाम से पुकारते हैं।

- टैक्सिला में विद्रोह: दिव्यावदान में उल्लेख है कि अशोक, बिंदुसार का पुत्र, भ्रष्ट मंत्रियों के कुकर्मों के कारण टैक्सिला में एक विद्रोह को दबाते हैं, संभवतः बिंदुसार के शासन के दौरान।

- चाणक्य की विजय: तरानाथ के लेखन के अनुसार, बिंदुसार के अधीन प्रमुख व्यक्ति चाणक्य ने 16 नगरों के nobles और राजाओं को पराजित किया, जिससे बिंदुसार का क्षेत्र बढ़ा। इतिहासकारों के बीच यह बहस चलती है कि क्या यह बिंदुसार की डेक्कन में विजय को दर्शाता है या एक विद्रोह को दबाने का संकेत है।

- बौद्ध स्रोत: ये स्रोत बिंदुसार के बारे में सीमित जानकारी प्रदान करते हैं। एक कहानी के अनुसार, एक अजीविक भविष्यवक्ता ने अशोक के लिए महान चीजें भविष्यवाणी की, यह संकेत देते हुए कि बिंदुसार ने अजीविक पंथ का समर्थन किया हो सकता है।

ग्रीक स्रोत: ग्रीक historians ने बिंदुसार के पश्चिमी राजाओं के साथ कूटनीतिक संबंधों का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए:

- स्ट्राबो: रिपोर्ट करता है कि सीरिया के राजा एंटिओकस ने बिंदुसार के दरबार में एक दूत, जिसका नाम डेमाचस था, भेजा।

- प्लिनी: उल्लेख करता है कि मिस्र के शासक प्टोलेमी II फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के लिए एक दूत, जिसका नाम डियोनिसियस था, भेजा।

- कहानी: बिंदुसार ने एंटिओकस से मीठा शराब, सूखे अंजीर और एक सोफिस्ट भेजने के लिए कहा। एंटिओकस ने कथित तौर पर उत्तर दिया कि जबकि वह शराब और अंजीर भेज सकता है, ग्रीक कानून एक सोफिस्ट खरीदने की अनुमति नहीं देते।

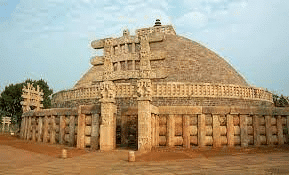

- सांची लेख: सांची पर एक खंडित लेख, जो संभवतः बिंदुसार को संदर्भित करता है, इस राजा और इस बौद्ध स्थल के बीच एक संबंध का सुझाव देता है।

- मृत्यु और उत्तराधिकार संघर्ष: बिंदुसार 273 BCE में निधन हो गए, जिसके बाद चार वर्षों तक उत्तराधिकार संघर्ष चला। दिव्यावदान का दावा है कि बिंदुसार चाहते थे कि उनका पुत्र सुसिमा उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन उनके मंत्रियों ने अशोक का समर्थन किया। दीपवंसा और महावंस के ग्रंथों में उल्लेख है कि अशोक ने 99 भाइयों को मार दिया, केवल तिस्सा को छोड़कर।

- अशोक का शासन: अशोक ने लगभग 268 से 232 BCE तक शासन किया। बौद्ध ग्रंथ उन्हें बौद्ध धर्म के साथ निकटता के कारण एक आदर्श राजा के रूप में दर्शाते हैं। हालाँकि, ये लेखन वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनसे सावधानी से निपटना आवश्यक है।

- अशोकवदना के अनुसार, अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था, जो चम्पा के एक ब्राह्मण की पुत्री थीं। एक दरबारी साजिश के कारण, उन्हें राजा से दूर रखा गया था। हालांकि, यह स्थिति अंततः बदल गई, और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का नाम अशोक रखा गया, जिसका अर्थ है "दुखरहित," उनकी माँ के जन्म के समय की पुकार के आधार पर। दिव्यावदान में एक समान कहानी है लेकिन उसमें रानी का नाम जनपदकल्याणी दिया गया है। वंसत्थपाकसिनी में उन्हें धर्मा कहा गया है।

- अपने पिता के शासन के दौरान, अशोक ने उज्जयिनी का गवर्नर के रूप में कार्य किया, और संभवतः इसके पहले टैक्सिला में भी, हालांकि वह विद्रोह को दबाने के लिए टैक्सिला गए हो सकते हैं।

- दीपवंसा और महावंस अशोक और देवी, जो विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थीं, की प्रेम कहानी का वर्णन करते हैं। देवी बाद में अशोक के प्रसिद्ध बच्चों, महिंद और संघमित्रा की माँ बनीं, जो अंततः बौद्ध संघ में शामिल हुए। विभिन्न ग्रंथों में अन्य रानियों का उल्लेख है, जिनमें असंधिमित्त, तिस्सरखिता, और पद्मावती शामिल हैं। इलाहाबाद–कोसाम स्तंभ पर एक लेख रानी करुवाकी द्वारा किए गए दान का उल्लेख करता है।

अशोक की किंवदंतियाँ

अशोक की प्रसिद्धि की शुरुआत उनके जीवन की पौराणिक कथाओं पर आधारित थी, जो बौद्ध ग्रंथों जैसे अशोकवादना में पाई जाती हैं, जो दिव्यावदान का एक हिस्सा है। यह ग्रंथ, जिसे मथुरा क्षेत्र के साधुओं द्वारा लिखा गया माना जाता है, अशोक के बारे में ऐसी कहानियाँ समेटे हुए है जो संभवतः मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई थीं। मथुरा बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था, विशेष रूप से सर्वास्तिवाद स्कूल के लिए।

- अशोकवादना से एक कहानी में बताया गया है कि एक पिछली जीवन में एक लड़के का नाम जय था, जिसने बुद्ध से मुलाकात की। जय ने बुद्ध को एक मुट्ठी मिट्टी का प्रस्ताव दिया, यह इच्छा व्यक्त करते हुए कि वह भविष्य में एक राजा और बुद्ध का अनुयायी बने। बुद्ध ने लड़के के इशारे पर मुस्कुराते हुए यह संकेत दिया कि वह अपने अगले जीवन में एक महान सम्राट बनेगा, जो पाटलिपुत्र से शासन करेगा।

- एक अन्य किंवदंती में अशोक के सत्ता में आने की कहानी है, जिसमें उसे अपने पिता बिंदुसारा द्वारा उसकी रूप-रंग के कारण प्रारंभ में नापसंद किया गया दिखाया गया है। कहा जाता है कि अशोक ने वैध उत्तराधिकारी को धोखा दिया और क्रूरता के लिए एक छवि बनाई, जिसके कारण उसे 'अशोक द फियर्स' उपनाम मिला। उसने अपने मंत्रियों की वफादारी का परीक्षण किया, कई को फांसी पर चढ़ाया, और यहां तक कि अपने मनोरंजन के लिए एक यातना कक्ष का निर्माण किया। उसकी 'अशोक द पायस' में बदलाव कथित तौर पर एक बौद्ध साधु के साथ मुलाकात के बाद शुरू हुआ। 7वीं सदी के यात्री जुआनजांग ने अशोक के कुख्यात यातना कक्ष के स्थल का दौरा करने का उल्लेख किया।

- अशोकवादना के अनुसार, अशोक के अंतिम दिन उसकी तीव्र इच्छा से चिह्नित थे कि वह जो कुछ भी उसके पास था, उसे बौद्ध संघ को दे दे। प्रारंभ में, उसने राज्य संसाधनों का वितरण शुरू किया, लेकिन उसके मंत्रियों ने, खजाने के depletion के बारे में चिंतित होकर, उसे रोक दिया। अशोक ने हार न मानते हुए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को एक-एक करके देना शुरू किया। अंततः, उसके पास केवल एक हरड़ का फल बचा, जिसे उसने भी संघ को पेश किया। सब कुछ देने के बाद, अशोक शांति से निधन हो गया।

- जॉन एस. स्ट्रॉन्ग का जोर है कि जब ऐसे किंवदंतियों का विश्लेषण किया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि लेखकों ने पुरानी कहानियों और परंपराओं को फिर से लिखा, जिनमें से कुछ पहले मौखिक रूप से साझा की गई थीं।

बौद्ध किंवदंतियां, जैसे कि अशोकवादना में मिलती हैं, ने अशोक के एक आदर्श बौद्ध राजा के रूप में छवि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रतिष्ठा ने उसे न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि पूर्वी एशिया में भी प्रशंसा और अनुकरण प्राप्त किया।

कनगनाहल्ली में अशोक का पत्थर का चित्रण

{ "error": { "message": "This model's maximum context length is 128000 tokens. However, your messages resulted in 168949 tokens. Please reduce the length of the messages.", "type": "invalid_request_error", "param": "messages", "code": "context_length_exceeded" } }

मौर्य साम्राज्य का पतन

- मौर्य साम्राज्य का तेजी से पतन अशोक के शासन के बाद शुरू हुआ।

- बाद के मौर्य शासकों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जो दर्शाता है कि उनके शासनकाल अपेक्षाकृत छोटे थे।

- साम्राज्य कमजोर और विभाजित हुआ, संभवतः बैक्ट्रियन ग्रीक्स के आक्रमण के कारण।

- मौर्य वंश का अंत तब हुआ जब अंतिम राजा, बृहद्रथ, को उनके सैन्य कमांडर पुष्यमीत्र ने लगभग 187 ईसा पूर्व मार डाला, जिन्होंने फिर शुंग वंश की स्थापना की।

शहरों के साहित्यिक और पुरातात्त्विक प्रोफाइल

- तीसरी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, कृषि और शहरी विस्तार जारी रहा, जिससे शहरों का आकार और जटिलता बढ़ी।

- शहरीकरण कश्मीर, पंजाब, निचली गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, और ओडिशा जैसे नए क्षेत्रों में फैला, और दूर दक्षिण में भी स्पष्ट शहरी विकास देखने को मिला।

- मौर्य साम्राज्य के विस्तार और शहरी विकास के बीच संबंध जटिल है; हालांकि मौर्य प्रभाव महत्वपूर्ण है, इसे अधिक नहीं आंका जाना चाहिए।

- शहरी विकास का संबंध विशेष शिल्प, व्यापार, और गिल्ड संगठन के विस्तार से था, जिसमें पैसे का उपयोग आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में बढ़ता गया।

- मेगस्थनीज के विवरण के विपरीत, प्रमाण दिखाते हैं कि पहले समय में ब्याज

- मौर्य काल में पत्थर पर शाही अभिलेखों की शुरुआत हुई, जो विभिन्न गतिविधियों के लिए लेखन के उपयोग को दर्शाता है, जिसमें व्यापारिक लेन-देन शामिल हैं।

- विभिन्न स्थलों पर मध्य और поздनों उत्तरी काले पॉलिश किए गए बर्तन (NBPW) स्तरों से विकास इन परिवर्तनों को दर्शाता है।

शहरी केंद्र और पाटलिपुत्र

ग्रीक स्रोत पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जो मौर्य काल के दौरान मगध की राजधानी थी। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन एक ऐसे शहर के रूप में किया है, जो एक लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें मीनारें और तीर चलाने के लिए दरारें हैं, और जिसे एक खाई द्वारा सुरक्षित किया गया है। पुरातात्विक साक्ष्य मेगस्थनीज की कुछ बातों का समर्थन करते हैं, हालांकि प्राचीन पाटलिपुत्र का सटीक स्थान और विस्तार अभी भी चर्चा का विषय है। पाटलिपुत्र के मौर्य काल के अवशेष आधुनिक पटना में पाए गए हैं, विशेष रूप से कुम्रहार और बुलंदिबाग में। कुम्रहार में, 10 पंक्तियों में व्यवस्थित 80 स्तंभों वाला एक स्तंभित हॉल मिला है, जबकि बुलंदिबाग में लकड़ी की बाड़ के अवशेष हैं, जो संभवतः मेगस्थनीज द्वारा वर्णित किलाबंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पाटलिपुत्र और महल: अरियन और एलीयन से जानकारियाँ

- प्राचीन स्रोतों के अनुसार, भारत में शहरों की संख्या विशाल है और इन्हें सटीक रूप से गिनना संभव नहीं है।

- नदियों या तट के किनारे स्थित शहर आमतौर पर लकड़ी से बने होते हैं, क्योंकि भारी बारिश और नदी के बाढ़ की विनाशकारी प्रकृति के कारण।

- इसके विपरीत, ऊँचे भूमि पर स्थित शहर ईंट और मिट्टी से निर्मित होते हैं।

- पाटलिपुत्र, भारत का सबसे बड़ा शहर, एरन्नोबोआस (सोन) नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है।

- गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जबकि एरन्नोबोआस, जो गंगा के संगम पर छोटी है, भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है।

- मेगस्थनीज, एक प्राचीन इतिहासकार, ने पाटलिपुत्र का वर्णन 80 स्टेडिया (9 मील से अधिक) लंबा और 15 स्टेडिया (लगभग 1¼ मील) चौड़ा किया है, जो 6 पहलू चौड़ी और 30 क्यूबिट गहरी खाई द्वारा घिरा हुआ है।

- शहर की दीवार को 570 मीनारों से सुदृढ़ किया गया है और इसमें 64 दरवाजे हैं।

भारत का शाही महल

- भारतीय राजमहल, जो देश के सबसे महान राजा का निवास है, को सुसा और एक़बताना के प्रसिद्ध फारसी शहरों से अधिक प्रभावशाली बताया गया है।

- महल में बंधे हुए मोर और तीतर के साथ-साथ विभिन्न कृषि पौधे हैं, जिन्हें राजा के सेवकों द्वारा सावधानीपूर्वक संजोया गया है।

- महल के मैदानों में छायादार बाग और चरागाह हैं, जिनमें कई पेड़ हैं, कुछ भारत के मूल निवासी हैं और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए हैं, जो हमेशा खिलते रहते हैं और कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराते।

- महल के मैदान में ऐसे प्रसिद्ध पक्षी, जैसे कि तोते, जो भारतीय संस्कृति में पवित्र माने जाते हैं और मानव भाषण की नकल करने के लिए जाने जाते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं।

- महल में कृत्रिम तालाब भी हैं जिनमें बड़े, बंधे हुए मछलियाँ हैं, जिन्हें केवल राजा के पुत्रों को खेलने और सीखने के रूप में मछली पकड़ने की अनुमति है।

राजमहल का योजनाबद्ध नक्शा, अर्थशास्त्र पर आधारित

मौर्य साम्राज्य में पुरातात्विक खोजें

विभिन्न स्थलों पर खुदाई ने मौर्य साम्राज्य के दौरान शहरी जीवन की अंतर्दृष्टियाँ प्रदान की हैं। एक महत्वपूर्ण खोज तक्षशिला के भीर mound के स्तर II में हुई, जो 3 शताब्दी ईसा पूर्व का है।

- बसावट का लेआउट: बसावट का लेआउट असामान्य था, जिसमें सड़कों और गलियों का मिश्रण था। चार सड़कों और पांच गलियों की पहचान की गई, जिसमें एक चौड़ी सड़क (6.70 मीटर चौड़ी) थी जो सीधी नहीं थी। अन्य सड़कें 3 से 5 मीटर चौड़ी थीं और अक्सर घुमावदार थीं। सड़कों से निकलने वाली गलियाँ संकीर्ण थीं लेकिन नियमित रूप से संरेखित थीं।

- नागरिक योजना: खुले चौकों और सड़कों में गोल कचरा बिनों की उपस्थिति से कुछ स्तर की नागरिक योजना स्पष्ट थी। कुछ क्षेत्रों में ढकी हुई नालियाँ मिलीं, लेकिन मुख्य सड़क में नहीं। घरों के कोनों पर कच्चे पत्थर के खंभे (लगभग 0.91 मीटर ऊँचे) थे जो गुजरते हुए गाड़ियों और रथों से क्षति से सुरक्षा करते थे।

- आवास संरचना: घरों में आमतौर पर खुले आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, जो अक्सर पत्थर से पक्के होते थे। बड़े घरों में दो आंगन होते थे। स्नान क्षेत्रों और खुले रास्ते भी पत्थर से पक्के होते थे। सीवेज का प्रबंधन पत्थर की सतह की नालियों और मिट्टी के पाइपों के माध्यम से किया गया था जो सोखने वाले गड्ढों की ओर ले जाते थे।

- दुकानों के साक्ष्य: कुछ खुदाई किए गए कमरे दुकानों के रूप में हो सकते हैं। एक कमरे में कटे हुए शंख और माँ-पर्ल के टुकड़े मिले, जिसे शंख कारीगर की दुकान के रूप में पहचाना गया। एक बड़ा परिसर जिसे धार्मिक संरचना के रूप में पहचाना गया, में लगभग 30 कमरे, दो आंगन और एक बड़ा स्तंभित हॉल था, संभवतः पूजनीय गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया।

- रोपर और इंडो-गंगा विभाजक: रोपर का स्थल गांव से नगर जीवन में संक्रमण को दर्शाता है, जो काल III (लगभग 600–200 ईसा पूर्व) के दौरान हुआ। साक्ष्य में उत्तरी काली पॉलिश किया गया बर्तन (NBPW), पंच-चिह्नित और बिना चिह्नित कास्ट कॉपर सिक्के, और मौर्य ब्राह्मी में एक लेखन के साथ एक मुहर शामिल हैं। घर पत्थर से बने थे जो मिट्टी के मोर्टार में सेट किए गए थे, कुछ मिट्टी की ईंट और जलती हुई ईंट से बने थे। जल संचयन टैंक की ओर ले जाने वाली जलती हुई ईंट की 12 फीट चौड़ी दीवार भी मिली। ऊपरी स्तरों में सोखने वाले गड्ढे थे जो टेराकोटा की अंगूठियों से ढंके हुए थे। मौर्य काल के स्तर दिल्ली के पुराना किला में भी खोजे गए हैं।

ऊपरी गंगा घाटी में, मौर्य काल के एक किलेबंद बसावट के अवशेष भीता में पाए गए। 1915 में जॉन मार्शल द्वारा की गई खुदाई ने स्थल के दक्षिण-पूर्वी भाग पर ध्यान केंद्रित किया, जहाँ उन्होंने दो सड़कों की खोज की: हाई स्ट्रीट और बैस्टियन स्ट्रीट।

- हाई स्ट्रीट लगभग 9.14 मीटर चौड़ी थी और संभवतः यह गार्डरूम के साथ एक श्रृंखला के दरवाजों से जुड़ी थी। बास्टियन स्ट्रीट, जो कि दोनों में से संकरी थी, उत्तर-पूर्व में स्थित थी। किलेबंदी में 3.40 मीटर मोटी मिट्टी की दीवार, एक गोल बास्टियन और एक दरवाजा शामिल था जिसे किसी समय अवरुद्ध कर दिया गया था। एक महत्वपूर्ण खोज 'गिल्ड का घर' था जिसे मार्शल ने नामित किया, क्योंकि वहाँ 'निगमा' शब्द वाला एक मोहर मिला था। इस घर में 12 कमरे थे जो एक आयताकार आँगन के चारों ओर व्यवस्थित थे और यह संभवतः दो मंजिला था, जिसने कई पुनर्निर्माण देखे। सड़क की ओर कमरे की पंक्तियों और सामने चबूतरे या वेरांडे के साथ समान घर भी पाए गए। कunningham ने भिटा को जैन ग्रंथों में उल्लिखित एक स्थान 'बितभया-पट्टन' से जोड़ा, जबकि मार्शल ने इसे 'विच्छी' या 'विच्चिग्राम' से जोड़ा, जो कि साइट पर एक मोहर पर पाया गया नाम था। इन पहचान के बावजूद, खोजे गए मोहरों की बड़ी संख्या से संकेत मिलता है कि भिटा संभवतः एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था।

प्राचीन बस्तियों में भंडारण के बर्तन

मथुरा और सोंख: प्रारंभिक शहरीकरण

- मथुरा: मौर्य काल के दौरान अधिग्रहण का प्रमाण, जिसमें कालक्रम II (चौथी सदी ईसा पूर्व के अंत से दूसरी सदी ईसा पूर्व) में शहरीकरण की शुरुआत स्पष्ट है।

- मिट्टी के बर्तन: उत्तरी काले चमकीले बर्तनों (NBPW) से चिह्नित।

- बस्ती का आकार: लगभग 3.9 वर्ग किमी तक विस्तारित, तीन तरफ मिट्टी की किलेबंदी की दीवार और पूर्व में यमुना नदी।

- कला: विशिष्ट शिल्प विकसित हुए, जिसमें मिट्टी के खिलौने बनाने, तांबा और लोहे का काम करने, और मोती बनाने का काम शामिल था।

- सिक्के: सिक्कों के प्रारंभिक प्रमाण, जिनमें बिना लिखे कास्ट और डाई-स्ट्रक सिक्के और चांदी के पंच-चिन्हित सिक्के शामिल हैं।

- सोंख: मथुरा के समान खोजें, जिसमें NBPW, मिट्टी के खिलौने, और विभिन्न प्रकार के सिक्के शामिल हैं।

अत्रांजिखेड़ा: विस्तृत खोजें

- NBPW उप-चरण IVC (लगभग 350–200 BCE): विभिन्न पहलुओं में संरचनात्मक गतिविधियों और विकास द्वारा चिह्नित।

- रक्षा: मिट्टी की दीवारों के ऊपर ईंटों की रेलिंग, जो संरचनात्मक सुधार की अवधि को दर्शाती है।

- टेरेकोटा कला और मुद्रा: टेरेकोटा कला और मुद्रा का विकास, साथ ही लेखन के पहले प्रमाण।

- संरचनात्मक चरण: पांच संरचनात्मक चरणों की पहचान की गई है, प्रत्येक के अपने विशेष विशेषताएँ और गतिविधियाँ हैं।

- पहला संरचनात्मक चरण: मिट्टी-ईंट की दीवारें, मिट्टी के फर्श, घेरा कुआँ, और गोल बाड़ा।

- दूसरा संरचनात्मक चरण: मिट्टी-ईंट की दीवारें और टेरेकोटा रिंग बाड़ा।

- तीसरा संरचनात्मक चरण: बढ़ी हुई निर्माण गतिविधियाँ, जिसमें दीवारें और कमरे तथा अनाज भंडारण के लिए कार्यशील फर्श शामिल हैं।

- अनाज भंडार: बंटवारे के लिए खंडों में विभाजित, जो भंडारण प्रथाओं को दर्शाता है।

- रसोई: तीन-मुंह वाला चूल्हा और विभिन्न बर्तन, जो पकाने की गतिविधियों का संकेत देते हैं।

- चौथा संरचनात्मक चरण: मिट्टी-ईंट और जलाए गए ईंट की दीवारें, मिट्टी के फर्श के साथ।

- पांचवां संरचनात्मक चरण: मिट्टी-ईंट और मिट्टी की दीवारें, मोटी मिट्टी के पलस्तर और अंडाकार आग का गड्ढा।

- दीवार की मरम्मत: बाढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त मिट्टी की दीवार, मरम्मत और ऊँची की गई, जो निरंतर रखरखाव को दर्शाती है।

भिता टीला

भिता टीला, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है, एक पुरातात्त्विक स्थल है जिसने विभिन्न ऐतिहासिक कालों के दौरान टेरेकोटा कलाकृतियों का एक महत्वपूर्ण संग्रह प्राप्त किया है। यह स्थल विशेष रूप से अपनी टेरेकोटा आकृतियों के लिए जाना जाता है, जो उस क्षेत्र के निवासियों की कलात्मक और सांस्कृतिक प्रथाओं पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

काल IVC: इस काल में, भीटा से प्राप्त कच्ची मिट्टी के कलाकृतियों में एक अच्छी तरह से निर्मित महिला बस्ट, एक ornamented महिला आकृति वाला क्षतिग्रस्त पट्टिका, और एक मानव आकृति चित्रित मोल्डेड पट्टिका का हिस्सा शामिल था। इस काल के पशु आकृतियों में एक बैल, घोड़ा, हाथी, बकरी, और कुछ अनिश्चित आकृतियाँ शामिल थीं। पक्षी आकृतियों में एक गिद्ध, बत्तख, और मोर दिखाई दिए। इस काल से अन्य कच्ची मिट्टी के वस्तुओं में पहिये, rattles, खेल चतुर, चूड़ियाँ, एक स्किन रबर, quern, dabber, और जाल सिंगर शामिल हैं।

- विशेष खोजों में जटिल खुदाई वाली रेखाओं के साथ कच्ची मिट्टी के खेलने वाले गेंद, इम्प्रेस्ड या खुदाई वाले नॉच के साथ डिस्क, और एक कच्ची मिट्टी का डिज़ाइन ब्लॉक शामिल हैं, जो संभवतः कपड़े पर डिज़ाइन छापने के लिए उपयोग किया गया था। धातु को पिघलाने के लिए कच्ची मिट्टी के क्रूसिबल, एक लघु बर्तन, वोटो टैंक, और एक ब्राह्मी लिपि के साथ एक अंकित सील भी प्राप्त हुए।

- कई अर्ध-कीमती पत्थरों से बने विभिन्न मोती, एक कांच का मोती, और पत्थर की वस्तुएं जैसे कि एक मूसल, पीसने वाली चक्की, और एक टूटी हुई quern भी खोजों में शामिल थीं। हड्डी और हाथी दांत की वस्तुओं में तीर के सिर, stylus, एक हाथी दांत का मोती, और एक हाथी दांत का कान का स्टड शामिल थे।

- आयरन और कॉपर के कलाकृतियों के साथ-साथ सिक्के और एक हड्डी की सील जिसमें ब्राह्मी अक्षर और स्वस्तिक का प्रतीक था, भी पाए गए।

किला क्षेत्र और दीवारें: मध्य गंगा घाटी में, शावस्ती, वैशाली, और तिलौरा-कोट जैसे किला क्षेत्रों की स्थापना लगभग 3वीं से 2वीं शताब्दी BCE के मध्य हुई। निचली गंगा घाटी में, महास्थानगढ़, जिसे प्राचीन Pundravardhana के रूप में पहचाना गया, ने एक ब्राह्मी लेखन का साक्ष्य दिया, जो इसकी ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। बांगढ़ में ईंट की दीवार, जो प्राचीन कोटिवार्षा से संबंधित है, 2वीं शताब्दी BCE की है, साथ ही चंद्रकेतुगरह की मिट्टी की दीवारें, जो संभवतः उसी काल की हैं।

प्राचीन भारत में ऐतिहासिक स्थल

- सिसुपालगढ़: भुवनेश्वर के निकट स्थित, संभवतः प्राचीन टोसाली का स्थल। इसमें 2वीं शताब्दी BCE की शुरुआत से एक मिट्टी की किलाबंदी है, जो लगभग चौकोर आकार में है, प्रत्येक पक्ष पर लगभग 3/4 मील क्षेत्रफल में फैली हुई है। किले के बाहर 300 BCE से 350 CE के आसपास निवास के प्रमाण हैं।

- जौगड़ा: ऋषिकुल्य नदी पर स्थित। काल I में पोस्ट-होल, कच्चे मिट्टी या बलुआ पत्थर से बने फर्श, और मोती बनाने के प्रमाण दिखाई दिए, जो संभवतः कम से कम 3वीं शताब्दी BCE से संबंधित हैं।

राजस्थान

बैराट : प्राचीन विराटनगर के रूप में पहचाना गया, जो मात्स्य साम्राज्य की राजधानी थी। खुदाई में मौर्य और मौर्य के बाद के काल के अवशेष मिले, जिनमें स्तंभ, जैसे कि बौद्ध मठ और विभिन्न प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं।

- रैरह : अवशेष 3री/2री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईस्वी के बाद तक की तिथि के हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तन जैसे सोखने वाले गड्ढे शामिल हैं।

- सांभर : कब्जा संभवतः 3री/2री सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ, लेकिन विस्तृत जानकारी सीमित है।

प्रारंभिक ऐतिहासिक चरण का संकेत उत्तरी काले चमकदार बर्तन (NBPW) की उपस्थिति से मिलता है, जो कि ब्रॉच, नागल, प्रभास पाटन, और अमरेली जैसे स्थलों पर पाया गया, जो कि प्रारंभिक 3री सदी ईसा पूर्व के हैं।

- ब्रॉच : सीमित खुदाई में मोटे अवशेष मिले, जिसमें गहनों का निर्माण करने के प्रमाण शामिल हैं, जिसमें अर्द्ध-कीमती पत्थरों के बने तैयार और अधूरे गहने शामिल हैं।

- गुजरात के तटीय स्थलों ने अगले सदियों में व्यापार के लिए महत्व प्राप्त किया।

केंद्र भारत

- उज्जयिनी (उज्जैन) : मौर्य प्रांत का मुख्यालय। काल II में NBPW, तांबे के सिक्के, हड्डी और हाथी दांत के बिंदु, मिट्टी के रिंग कुएं, और प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि के साथ हाथी दांत की मुहरें मिलीं, जो संभवतः मौर्य काल की हैं।

- बेसनगर (विदिशा) : 240 हेक्टेयर के क्षेत्र को घेरे हुए 2री सदी ईसा पूर्व में निर्मित दीवार।

महाराष्ट्र

- टागरा (तेर) : NBPW और काले-लाल जलाए गए बर्तनों के साथ सबसे प्रारंभिक स्तर, जो 3री–2री सदी ईसा पूर्व के हैं, प्रारंभिक शहरीकरण का संकेत देते हैं।

- सोपारा : अशोक के चट्टान के आदेश का स्थल, जो मौर्य काल के दौरान एक बंदरगाह के रूप में इसके महत्व का सुझाव देता है, हालांकि इसे व्यापक रूप से नहीं खोजा गया।

- भारत के दक्षिण में, सन्नती, कोंडापुर, और माधवपुर जैसे स्थलों में मौर्य काल के दौरान कब्जा होने के संकेत मिलते हैं। अशोक के आदेश मास्की और ब्रह्मगिरी में पाए गए हैं, लेकिन उस समय इन क्षेत्रों में बस्तियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

- अमरावती, जिसे प्राचीन काल में धन्यकटक के नाम से जाना जाता था और जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ने मौर्य ब्राह्मी में एक अंशीय शिलालेख प्रस्तुत किया है। अमरावती में बस्ती के सबसे प्रारंभिक चरण, जिसे काल I के रूप में संदर्भित किया जाता है, की तिथि कम से कम 4थ सदी ईसा पूर्व की है।

इस अवधि की विशेषता काले लाल बर्तन (BRW) और उत्तरी काले चमकदार बर्तन (NBPW) की उपस्थिति थी। ब्राह्मी लिपि वाले बर्तन के टुकड़े, जो अनुराधापुर, श्रीलंका में पाए गए समान हैं, भी अमरावती में खोजे गए। इस प्रकार के बर्तन काल Ib में भी जारी रहे, जो स्तूप परिसर की शुरुआत को भी इंगित करता है और एक शिलालेखित पत्थर की स्लब की खोज को दर्शाता है। उरईयूर की बस्ती की उत्पत्ति 3री सदी ईसा पूर्व तक जा सकती है।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|