शहर, राजा, और त्यागी - 3 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

| Table of contents |

|

| शहरी व्यवसाय, शिल्प, गिरोह, और धन |

|

| व्यापार और व्यापारियों |

|

| प्राचीन ऐतिहासिक भारत में व्यापार |

|

| त्याग की परंपरा |

|

शहरी व्यवसाय, शिल्प, गिरोह, और धन

प्रारंभिक बौद्ध समाज में व्यवसायों का अवलोकन

- प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में उस समय ग्रामीण और शहरी दोनों सेटिंग्स में मौजूद विभिन्न व्यवसायों पर प्रकाश डाला गया है।

- उल्लेखित व्यवसायों में किसान, पशुपालक, व्यापारी, और विभिन्न सेवा उद्योग की भूमिकाएँ शामिल हैं।

सेवा उद्योग के व्यवसाय

- सेवा उद्योग की भूमिकाएँ शामिल थीं:

- धोबी

- बढ़ई

- दर्जी

- चित्रकार

- रसोइया

राजा की सेवा में विशेषज्ञ

- राजा ने विभिन्न विशेषज्ञों को नियुक्त किया, जिनमें शामिल हैं:

- सैनिक: पैदल सैनिक, धनुर्धारी, घुड़सवार, हाथी कोर, और रथ इकाइयाँ।

- मंत्री (महामच्छ)

- राज्यपाल (रत्थिक)

- जायदाद प्रबंधक (पेट्टानिका)

- राजसी कमरबंद (थापति)

- हाथी प्रशिक्षक (हत्तिरोहस)

- पुलिसकर्मी (राजभट)

- जेलर (बंदनागरिका)

- गुलाम (दासा और दासी)

- मजदूर (कम्मकार)

- शहरी व्यवसायों में शामिल थे:

- चिकित्सक (वेज्ज, भिसक्का)

- सर्जन (सल्लकता)

- लिखने वाले (लेखा)

- लेखाकार (गणना)

- धन परिवर्तक

मनोरंजनकार

- मनोरंजनकारों के प्रकारों में शामिल हैं:

- अभिनेता (नाता)

- नर्तक (नाटक)

- जादूगर (सोका ज्जयिका)

- कला प्रदर्शन करने वाले (लंगिका)

- ड्रमर (कुम्भथुनिका)

- भाग्य कथन करने वाले (इक्कहनिका)

- गायिका (गानिका)

- वेश्या (वेसि)

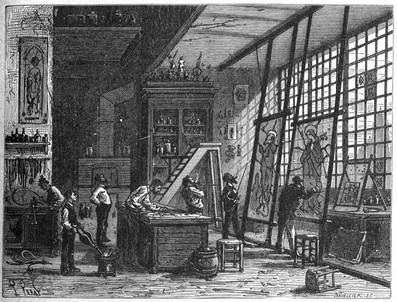

कलाकार और कारीगर

- पाली कैनन में विभिन्न कारीगरों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ संभवतः शहरों में रहते और काम करते थे, शहरी ग्राहकों के लिए सामान उपलब्ध कराते थे।

- कारीगरों में शामिल हैं:

- वाहन निर्माता (यानकारा)

- हाथीदांत के कारीगर (दंतकारा)

- धातु के कारीगर (कम्मारा)

- सोने के कारीगर (सुवर्णकारा)

- रेशमी वस्त्र बुनने वाले (कोसियकारा)

- बढ़ई (पालगंदा)

- सुई बनाने वाले (सुखिकार)

- कांटेदार वस्त्र के कारीगर (नालकारा)

- माला बनाने वाले (मालाकार)

- कुम्हार (कुम्भकारा)

उद्योगों का स्थानीयकरण और पारंपरिक शिल्प

समय के साथ, कुछ उद्योग स्थानीयकृत हो गए, जिसमें विशेष गांवों को विशेष कारीगर समूहों से जोड़ा गया। कला भी वंशानुगत हो गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही। यह प्रक्रिया संभवतः लगभग 600–300 BCE के दौरान पहले से ही प्रगति पर थी।

गिल्ड्स और कॉर्पोरेट संगठन

- गिल्ड्स का उदय बौद्ध ग्रंथों में अधिक स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

- विभिन्न शर्तें जैसे श्रेणी, निगम, पुगा, व्रत, और संग विभिन्न प्रकार के कॉर्पोरेट संगठनों, जिसमें गिल्ड्स शामिल हैं, का उल्लेख करती हैं।

- उदाहरण के लिए, श्रवस्ती की गिल्ड्स नियमित रूप से भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए खाद्य आपूर्ति प्रदान करने के लिए जानी जाती थीं।

- विनय पिटक में इन गिल्ड्स का उल्लेख है, जो मठ समुदाय का समर्थन करने में उनकी भूमिका को उजागर करता है।

- गिल्ड संगठन और गतिविधियों के बारे में और जानकारी जातक में पाई जाती है, जो 18 गिल्ड्स की सूची देती है और गिल्ड प्रमुखों और राजाओं के बीच करीबी संबंध का सुझाव देती है।

सिक्के और आर्थिक परिवर्तन

- सिक्कों का उपयोग शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिसमें पाली ग्रंथों में सिक्कों जैसे कहापण, निक्खा, कांसा, पद, मसका, और ककनिका का सबसे प्रारंभिक उल्लेख मिलता है।

- पंच-चिह्नित सिक्कों के पुरातात्विक साक्ष्य, जो मुख्य रूप से चांदी के बने होते हैं, इन साहित्यिक संदर्भों का समर्थन करते हैं।

- धन की शुरुआत ने व्यापार में बदली को समाप्त नहीं किया, बल्कि आर्थिक लेन-देन में एक गुणात्मक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया, जिसने व्यापार को गहरा प्रभावित किया और सूदखोरी (धन उधार देना) को जन्म दिया।

- पाली ग्रंथों में सूदखोरी, क्रेडिट उपकरण, और सामान गिरवी रखने जैसी प्रथाओं की प्रचलितता को दर्शाया गया है, जिसमें ऋणग्रस्तों को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा, जिसमें बौद्ध संग से बाहर exclusion भी शामिल था, जब तक कि ऋण चुकता नहीं हो जाता।

- सामग्री वस्तुओं की बढ़ती उपलब्धता के साथ सामग्री संपत्ति का त्याग करने के सिद्धांतों का उदय हुआ, जो मूल्यों में एक सामाजिक बदलाव को उजागर करता है।

गहपति और सेट्थी

600–300 BCE के प्रारंभिक पाली ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत में नए आर्थिक और सामाजिक वर्गों का उदय हो रहा था, जो धन, स्थिति और उत्पादन संसाधनों पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण अंतर दिखाते हैं। "गहपति" एक ऐसा शब्द है जो पाली ग्रंथों में उपयोग होता है, जिसका अर्थ है एक धनी संपत्ति-स्वामी और धन का उत्पादक, जो विशेष रूप से भूमि और कृषि से संबंधित है। यह शब्द आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में परिवार के मुखिया के बदलते सामाजिक शब्दावली और व्यापक अर्थ को दर्शाता है। इस अवधि के समाज को आमतौर पर तीन स्तरों में विभाजित किया गया है: खत्तिया (योद्धा वर्ग), ब्राह्मणा (पुरोहित वर्ग), और गहपति (धनी भूमि-स्वामी)। प्रत्येक स्तर विभिन्न आदर्शों और क्षेत्रों से संबंधित है, जैसे खत्तिया के लिए शक्ति और क्षेत्र, ब्राह्मणा के लिए आध्यात्मिक प्रयास, और गहपति के लिए श्रम और कौशल। गहपति की राजनीतिक महत्वपूर्णता को चक्कवत्ति या आदर्श शासक के सात खजानों में शामिल करके रेखांकित किया गया है, जो समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

पाली कैनन में सेट्थी

- पाली कैनन में "सेट्थी" शब्द का अर्थ एक उच्च-स्तरीय व्यापारी होता है जो व्यापार और धन-उधारी में संलग्न होता है।

- राजगृह और वाराणसी जैसे शहरों में अत्यधिक धनी सेट्थियों के रहने के कई संदर्भ हैं।

- महावग्ग में सोना कोलिविसा की कहानी है, जो एक सेट्थी का पुत्र था, जिसे इतनी विलासिता में पाला गया कि जब उसने नंगे पैर भिक्षु के रूप में जीने की कोशिश की, तो उसके नाजुक पैरों से रक्त बहने लगा।

- इस अनुभव ने उसे भिक्षु जीवन शैली पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, और बुद्ध ने इस मुद्दे को संबोधित किया, भिक्षुओं को जूते पहनने की अनुमति देकर।

- बौद्ध ग्रंथों में चित्रित सेट्थी एक प्रमुख और प्रभावशाली शहरी समुदाय का सदस्य था, जिसका संबंध राजाओं से था।

गहपति और सेट्थी के बीच अंतर

- प्रारंभिक पाली ग्रंथों में, गहपति और सेट्थी के अलग-अलग अर्थ होते हैं और इन्हें कभी भी एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जाता।

- उदाहरण के लिए, अनाथपिंडिका को लगातार गहपति के रूप में संदर्भित किया गया है, और केवल जातक कथाओं में उन्हें सेट्थी के रूप में वर्णित किया गया है।

- संयुक्त शब्द सेट्थी-गहपति उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका ग्रामीण और शहरी आधार है, जो भूमि और व्यापार उद्यमों पर नियंत्रण रखता है।

- सेट्थियों और सेट्थी-गहपतियों की धन और समृद्धि उनके प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक के ग्राहकों में उनकी उपस्थिति से स्पष्ट होती है, जो चिकित्सा बिलों में हजारों कहापना का भुगतान करते थे।

व्यापार और व्यापारियों

बौद्ध लेखन में, विभिन्न समूहों के लोगों को यात्रा करते हुए चित्रित किया गया है, जिसमें बुद्ध और उनके अनुयायी, विभिन्न परंपराओं के तपस्वी, शिक्षक, विद्यार्थी, पेशेवर, शासक, सैनिक, और व्यापारी शामिल हैं। ये विविध समूह संभवतः समान मार्गों के माध्यम से यात्रा करते थे, और उनकी यात्रा विवरण उस समय यात्रा, संचार, और व्यापार के लिए उपयोग किए गए मार्गों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पुरातात्विक खोजें इन व्यापार मार्गों और अंतःक्रियाओं की पहचान में और योगदान देती हैं।

उत्तरपथ

- उत्तरपथ उत्तर भारत में प्रमुख अंतःक्षेत्रीय व्यापार मार्ग था। यह उत्तर-पश्चिम में शुरू हुआ, इंडो-गंगा मैदानों के पार होते हुए, बंगाल की खाड़ी पर तम्रलिप्ति के बंदरगाह पर समाप्त हुआ।

- इस मार्ग में एक उत्तरी और एक दक्षिणी क्षेत्र शामिल था, जिसमें विभिन्न राज्यों का स्थान था।

- उत्तरी क्षेत्र लाहौर, जलंधर, सहारनपुर से होकर गुजरा और गंगा के मैदानों के माध्यम से बीजनोेर, गोरखपुर होते हुए बिहार और बंगाल में प्रवेश किया।

- दक्षिणी क्षेत्र ने लाहौर को दिल्ली, कानपूर, वाराणसी, इलाहाबाद और फिर पाटलिपुत्र और राजगृह से जोड़ा।

- उत्तरपथ से जुड़े कई फ़ीडर मार्ग थे, जो इसे राजस्थान, सिंध, और उड़ीसा के तटों के क्षेत्रों से जोड़ते थे।

पुरातात्विक साक्ष्य

- पुरातात्विक खोजें उत्तरपथ के अस्तित्व और उपयोग का समर्थन करती हैं जैसा कि साहित्यिक स्रोतों में संकेतित है।

- पेंटेड ग्रे वेयर (PGW) बस्तियों का वितरण उत्तर भारत में भौतिक संस्कृति और सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं में समानता को दर्शाता है, जो चोलिस्तान से लेकर ऊपरी गंगा के मैदानों तक फैला है।

- उत्तरी काली पॉलिशेड वेयर (NBPW) चरण द्वारा, उत्तरपथ के पूरे हिस्से के लिए पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं।

- NBPW का व्यापक वितरण व्यापक अंतःक्षेत्रीय संपर्कों का सुझाव देता है।

व्यापार वस्तुएँ

- उत्तरा-पथ के沿沿 विभिन्न कच्चे माल और तैयार उत्पादों का आदान-प्रदान किया गया।

- अफगानिस्तान और मध्य एशिया से लैपिस लाजुली स्वात घाटी से बंगाल तक के स्थलों पर पाया गया।

- चांदी, जो संभवतः अफगानिस्तान या मध्य एशिया से आयात की गई थी और सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल की गई, मार्ग के沿沿 खोजी गई है।

- पूर्वी भारत से मध्य और ऊपरी गंगा घाटी के बीच अर्ध-कीमती पत्थर जैसे कि अमेथिस्ट और टोपाज़ का व्यापार किया गया।

- पूर्वी तट से शंख का आयात निम्न और मध्य गंगा घाटी के स्थलों पर किया गया।

व्यापार और वाणिज्य

- मार्ग: उत्तरा-पथ और दक्षिणा-पथ महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे, जिसमें उत्तरा-पथ गंगा और उसकी सहायक नदियों के沿沿 एक भूमि और नदी मार्ग था, जबकि दक्षिणा-पथ पाटलिपुत्र को प्रत्यिष्ठान और पश्चिमी तट के बंदरगाहों से जोड़ता था।

- नदियों और भूमि पर आंदोलन: व्यापारी और माल गंगा, यमुना, घाघरा, और सरयू जैसी नदियों沿沿 चलते थे, जैसा कि PGW और NBPW स्थलों के वितरण से संकेत मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में नदी पार करने के लिए फेरी का उल्लेख है, लेकिन भूमि पर आंदोलन भी महत्वपूर्ण था, जिसमें व्यापारी और बौद्ध भिक्षुओं के कारवां पैदल यात्रा करते थे।

- दक्षिणा-पथ: यह मार्ग प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से सक्रिय था, जो व्यापार और अंतःक्रिया के लिए महत्वपूर्ण था। विंध्य पर्वत ने इस मार्ग沿沿 गंगा घाटी को लोहा, तांबा, और पत्थर जैसे कच्चे माल की आपूर्ति की।

- व्यापार प्रथाएँ: बौद्ध ग्रंथों में बड़े कारवाँ, टोल, कर, और कस्टम अधिकारियों का उल्लेख है जो माल की निगरानी करते थे। राजकीय अधिकारी, जिन्हें राजभट कहा जाता था, लुटेरों से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले मार्गों पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते थे।

प्राचीन ऐतिहासिक भारत में व्यापार

आंतरिक व्यापार मार्ग:

- ये मार्ग भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते थे और उपमहाद्वीप के भीतर सामान के आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण थे।

- ये बाहरी मार्गों से जुड़े थे जो भारत को अन्य क्षेत्रों से जोड़ते थे, जिससे एक जीवंत व्यापार नेटवर्क का निर्माण हुआ।

केंद्रीय एशिया के साथ स्थलीय व्यापार:

- टैक्सिला से उत्तर अफगानिस्तान और ईरान तक के मार्ग कच्चे माल जैसे चांदी, सोना, लैपिस लाजुली, और जेड प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण थे।

- भारत और मेसोपोटामिया के बीच उच्च गुणवत्ता की लकड़ी का दीर्घकालिक व्यापार भी संभवतः होता था।

केंद्रीय एशिया मार्ग का ऐतिहासिक महत्व:

- केंद्रीय एशिया के माध्यम से व्यापार मार्ग नियोलीथिक काल से महत्वपूर्ण रहे हैं, जो सामान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाता था।

- बोलन दर्रे के माध्यम से और उत्तर अफगानिस्तान के रास्ते व्यापार के लिए भी यह मार्ग महत्वपूर्ण था।

व्यापारिक केंद्र:

- टैक्सिला औरCharsada जैसे शहर इन व्यापार मार्गों के साथ अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे।

आक्रमण और व्यापार मार्ग:

- उत्तर-पश्चिम से भारत में आने वाले मार्ग केवल व्यापारियों द्वारा ही नहीं, बल्कि आक्रमणकारी फारसी और मैसेडोनियन सेनाओं द्वारा भी उपयोग किए जाते थे।

- बंगाल से म्यांमार का मार्ग भी महत्वपूर्ण था, जहां जेड संभवतः म्यांमार से आयात किया जाता था।

प्राचीन ऐतिहासिक भारत में समुद्री व्यापार:

- पाली ग्रंथों में, जैसे कि अंगुत्तर निकाय, समुद्री व्यापार के अभ्यास का उल्लेख है, जहां व्यापारी भूमि को देखने के लिए पक्षियों का उपयोग करते थे।

- जातक कथाओं में समुद्री यात्रा के कई किस्से शामिल हैं, जो इस अवधि के दौरान समुद्री व्यापार के महत्व को उजागर करते हैं।

निर्यातित वस्तुएं:

- भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के किनारे स्थित स्थानों ने संभवतः पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर में सामान जैसे चंदन और मोती का निर्यात किया। दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार का आरंभ भी प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि के दौरान हुआ, जिसने भारत के व्यापार नेटवर्क का विस्तार किया।

व्यापारियों का उदय:

- व्यापार के विस्तार ने व्यापारियों को एक महत्वपूर्ण शहरी समूह के रूप में उभारा। बौद्ध ग्रंथों ने व्यापार (vanijja) को उच्च व्यवसायों में से एक माना, जो व्यापारियों की आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है।

उत्तर भारत में सामाजिक-आर्थिक वर्ग:

- 6वीं शताब्दी BCE से, उत्तर भारत में स्पष्ट सामाजिक-आर्थिक वर्गों के उद्भव के प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में धन और स्थिति में असमानताओं को उजागर किया गया है, जिसमें बहुत गरीब (dalidda) लोगों और भाग्यशाली धनी व्यक्तियों और दुर्भाग्यशाली गरीबों के बीच का अंतर शामिल है।

पारिवारिक संबंध और जाति:

- सामाजिक-आर्थिक वर्गों के उद्भव के बावजूद, पारिवारिक संबंध महत्वपूर्ण बने रहे और अंततः जाति प्रणाली में समाहित हो गए। नाति और नाति-कुलानी जैसे शब्द विस्तारित पारिवारिक समूह को संदर्भित करते हैं, जो तत्काल परिवार से परे है, यह सामाजिक संरचना में पारिवारिक संबंधों के महत्व को दर्शाता है। कुला एक विस्तारित पितृवंशीय परिवार को दर्शाता है, जो पारिवारिक संबंधों के महत्व को और बढ़ाता है।

बौद्ध विहार के नियम:

- हालांकि बौद्ध भिक्षुओं से पारिवारिक संबंधों का त्याग करने की अपेक्षा की गई थी, विहार के नियमों में परिवार के सदस्यों के साथ कुछ संपर्क की अनुमति दी गई, जो पारिवारिक बंधनों की मजबूती को दर्शाता है। भिक्षुओं को बीमार या मरते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति थी, और मानसून की विश्राम अवधि (vassavasa) के दौरान परिवार के संपर्क बनाए रखने के लिए अपवाद बनाए गए थे।

बौद्ध धर्म पर पारिवारिक संबंधों का प्रभाव:

- परिवार के सदस्य, जैसे कि महापजापति गोतमी और आनंद, ने बुद्ध और भिक्षु संघ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिससे पारिवारिक संबंधों के महत्व को उजागर किया गया। बौद्ध भिक्षु संघ ने भाईचारे (या भिक्षुणियों के मामले में बहनचारे) का एक वैकल्पिक रूप प्रदान किया, लेकिन इसने पारंपरिक पारिवारिक बंधनों का पूरी तरह से स्थान नहीं लिया, जो इन संबंधों की स्थायी ताकत को दर्शाता है।

वर्ण और अंतर्वर्ण विवाह

- वर्ण ब्राह्मण परंपरा के सामाजिक ढांचे में केंद्रीय वंशानुगत वर्ग होते हैं। आदर्श रूप से, विवाह उसी वर्ण के भीतर होना चाहिए था, जिससे वे अंतर्वर्णीय बनते थे।

- हालांकि, धर्मशास्त्र ने कुछ अंतर्वर्ण विवाहों को मान्यता दी, विशेष रूप से एक उच्च वर्ण के पुरुष और एक निम्न वर्ण की महिला के बीच। इन हाइपरगैमस विवाहों को अनुलोमा विवाह कहा जाता था।

- इसके विपरीत, जब एक उच्च वर्ण की महिला एक निम्न वर्ण के पुरुष से शादी करती थी, जिसे हाइपोगैमी कहा जाता था, उन्हें प्रतिलोमा संघ कहा जाता था और उनकी स्वीकृति नहीं थी।

- सबसे अधिक अस्वीकृत प्रतिलोमा संघ एक ब्राह्मणा महिला और एक शूद्र पुरुष के बीच था। इन ग्रंथों में अंतर्वर्ण विवाहों की चर्चा और ग्रेडिंग यह दर्शाती है कि ऐसे संघ हुए और वर्णों का पालन सख्ती से नहीं किया गया।

वर्ण और व्यवसाय

वर्ण और उनके आदर्श व्यवसाय इस प्रकार थे:

- ब्राह्मणा: वेद का अध्ययन और शिक्षण, अपने और दूसरों के लिए यज्ञ करना, और उपहार देना और प्राप्त करना।

- क्षत्रिय: अध्ययन करना, अपने लिए यज्ञ करना, उपहार देना, और विशेष रूप से लोगों की रक्षा करना।

- वैश्य: ब्राह्मणा और क्षत्रिय के समान, लेकिन कृषि, पशुपालन, व्यापार और धन उधार देने पर ध्यान केंद्रित करना।

- शूद्र: उच्च वर्णों की सेवा करना।

- आपद-धर्म (आपातकाल या संकट के समय का धर्म) ने व्यक्तियों को आपातकाल, विपत्ति या संकट के समय में अपने वर्ण के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों का पालन करने की अनुमति दी। यह लचीलापन दर्शाता है कि लोग वर्ण-धर्म के मानदंडों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे थे।

विपत्ति के समय में गतिविधियाँ

गौतम धर्मसूत्र (7) में बताया गया है कि कठिन समय में वर्ण के कर्तव्यों को कैसे शिथिल किया जा सकता है, जिसमें ब्राह्मणा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- शिक्षण और अध्ययन: संकट के समय, एक ब्राह्मण एक गैर-ब्राह्मण से वेद की शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, और उसकी आज्ञा का पालन कर सकता है। हालांकि, जब अध्ययन पूरा हो जाता है, तो ब्राह्मण अपनी उच्च स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है।

- शिक्षण और अनुष्ठान: एक ब्राह्मण सभी वर्गों के लोगों को सिखा सकता है, बलिदान का आयोजन कर सकता है, और उपहार प्राप्त कर सकता है, यह सभी को सम्मान की एक श्रेणी में रखता है। यदि ये भूमिकाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तो वह क्षत्रिय के व्यवसायों की ओर जा सकता है, और यदि वे भी उपलब्ध नहीं हैं, तो वैश्य के व्यवसायों की ओर।

- व्यापार प्रतिबंध: कुछ वस्तुओं, जैसे कि परफ्यूम, मसाले, तैयार खाद्य पदार्थ, विभिन्न कपड़े और चमड़े, दूध और दूध उत्पाद, फल, फूल, दवाएँ, शहद, मांस, पानी, और वध के लिए जानवरों का व्यापार करना सख्त मना है। मानव, बंजर गायें, बछड़े, और गर्भवती गायें भी व्यापार के लिए प्रतिबंधित हैं। कुछ स्रोतों का सुझाव है कि भूमि, चावल, जौ, मवेशियों, और घोड़ों का व्यापार भी टाला जाना चाहिए। बार्टर केवल मसालों और जानवरों तक सीमित है, लेकिन कच्चे भोजन को पके भोजन के लिए तत्काल उपयोग के लिए बदला जा सकता है।

- व्यवसाय की लचीलापन: यदि पारंपरिक व्यवसाय संभव नहीं हैं, तो कोई भी व्यवसाय में संलग्न हो सकता है, सिवाय शूद्र के। अत्यधिक परिस्थितियों में, एक ब्राह्मण भी हथियारों का उपयोग कर सकता है, और एक क्षत्रिय वैश्य के व्यवसायों को अपना सकता है।

- बौद्ध और जैन दृष्टिकोण: बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन ब्राह्मणिक परंपरा में पाए जाने वाले मजबूत धार्मिक अनुशासन के बिना। उन्होंने इसे प्राकृतिक प्रवृत्तियों और क्षमताओं पर आधारित एक सामाजिक निर्माण के रूप में देखा, जिसमें क्षत्रिय को ब्राह्मण से ऊपर रखा गया।

- गोत्र और ब्राह्मण पहचान: गोत्र, या कबीले की संबद्धता, ब्राह्मण पहचान के लिए महत्वपूर्ण थी। बौद्ध ग्रंथों में अक्सर ब्राह्मणों को उनके गोत्र से संदर्भित किया जाता है, और गैर-ब्राह्मण भी गोत्र के नाम का उपयोग करते थे। बुद्ध और महावीर इसके उदाहरण हैं, जिसमें बुद्ध को "गोतम" के रूप में संदर्भित किया गया है, जो एक गोत्र नाम है। यह उपयोग बौद्ध और जैन परंपराओं के प्रयास को दर्शाता है कि वे ब्राह्मणों और अपने स्वयं के गुरु के बीच समानता स्थापित करें।

- इस अवधि के दौरान, सामाजिक पहचान जाति से अधिक जुड़ी हुई थी, जो वंश और व्यवसाय जैसे कारकों पर आधारित थी। धर्मसूत्र (सामाजिक और कानूनी मानदंडों पर प्राचीन ग्रंथ) ने जातियों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया, जिसमें वर्ण-सम्कर का विचार प्रस्तावित किया गया, यह सुझाव देते हुए कि जातियाँ अंतर-वर्ण विवाह से उत्पन्न हुईं। यह व्याख्या धर्मशास्त्र परंपरा को वर्ण सिद्धांत को बनाए रखने की अनुमति देती है, जबकि जातियों की वास्तविकता को स्वीकार करती है।

- हालाँकि अंतोगामी (विशिष्ट समूह के भीतर विवाह) और साझा भोजन (खाने और पानी को साझा करने के नियम) के विचार पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए थे, जाति प्रणाली की नींव 6वीं सदी ईसा पूर्व में देखी जा सकती है।

- प्राचीन ग्रंथों में, वर्ण, जाति, और कुल (वंश) के शब्द कभी-कभी आपस में विनिमेय होते हैं, जबकि अन्य समय पर उनके विशेष अर्थ होते हैं। वर्ण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनी रही, और ब्राह्मण (पादरी) और क्षत्रिय (योद्धा) की श्रेणियाँ महत्वपूर्ण थीं। हालाँकि, जो व्यक्ति सिद्धांत में वैश्य (व्यापारी) और शूद्र (श्रमिक) श्रेणियों में होते, उन्हें अक्सर उनके विशिष्ट व्यवसायों के माध्यम से पहचाना जाता था, जो उनके कुल और जाति से निकटता से जुड़े होते थे।

- यह दर्शाता है कि वर्ण एक सिद्धांतिक अवधारणा थी जो उच्च श्रेणियों से संबद्ध थी, जबकि किसी व्यक्ति की पहचान मुख्य रूप से व्यवसाय, वंश, और जाति पर आधारित होती थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण प्रणाली जाति प्रणाली की पूर्ववर्ती थी और दोनों को प्राचीन साहित्य में कभी स्पष्ट रूप से नहीं भिन्न किया गया। इसके बजाय, उनका संबंध ओवरलैप, इंटरएक्शन, और धीरे-धीरे एकीकरण द्वारा विशेषता प्राप्त करता था।

- जाति शब्द अंग्रेजी में पुर्तगाली शब्द castas से लिया गया है, जो जानवरों और पौधों में प्रजातियों या नस्लों के साथ-साथ मानव समाजों में जनजातियों, कबीले, जातियों, या वंशों को संदर्भित करता है।

पुर्तगाली व्यापारी 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारतीय समाज के संदर्भ में इस शब्द का उपयोग करने लगे। जाति की व्याख्या व्यापक रूप से भिन्न है और इसे दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- भौतिकवादी व्याख्या: इस दृष्टिकोण के अनुसार जाति को सामग्रीगत असमानताओं को छिपाने और तर्कसंगत बनाने के एक साधन के रूप में देखा जाता है, जो शुद्धता और अपवित्रता के दृष्टिकोण से संबंधित है।

- आदर्शवादी व्याख्या: यह दृष्टिकोण जाति को मुख्यतः शुद्धता और अपवित्रता से संबंधित धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का उत्पाद मानता है।

- एक अन्य व्याख्या जाति और राजनीतिक क्षेत्र के बीच संबंध को उजागर करती है, जो राजनीतिक संरचनाओं और शक्ति गतिशीलता में जाति की भूमिका पर जोर देती है।

वर्ण और जाति

- वर्ण और जाति भारत में दोनों वंशानुगत सामाजिक वर्गीकरण हैं, लेकिन ये समान नहीं हैं। वर्ण समाज की चार (या पांच) व्यापक श्रेणियों को संदर्भित करता है, जबकि जाति में कई जातियाँ और उप-जातियाँ शामिल हैं, जो लगातार विकसित हो रही हैं।

मुख्य भिन्नताएँ:

- संख्या: वर्ण चार निश्चित होते हैं, लेकिन जातियों की संख्या विशाल और निरंतर बढ़ती जा रही है।

- हायार्की: वर्णों के बीच रैंकिंग निश्चित होती है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे होते हैं। इसके विपरीत, जातियों की रैंकिंग तरल होती है और यह भूमि नियंत्रण, धन, और राजनीतिक शक्ति जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है।

- अंतरक्रियाएँ: वर्णों के बीच सामाजिक इंटरएक्शन और भोजन स्वीकृति के नियम जातियों की तुलना में कम कड़े थे, जो शुद्धता और अपवित्रता के विचारों पर आधारित थे।

- अंतोगामी: वर्ण सख्त अंतोगामी इकाइयाँ नहीं थे, क्योंकि अंतर्वर्ण विवाह (अनुलोमा) की अनुमति थी।

ऐतिहासिक संदर्भ:

ब्राह्मणिक परंपरा:

- ब्राह्मणिक परंपरा ने प्राचीन भारतीय समाज की धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो लंबे समय तक चार वर्णों में विभाजित थी।

- इस धारणा ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वर्ण जाति का आधार है, जो कि सही नहीं है।

बौद्ध परंपरा:

- बौद्ध परंपरा में, वर्णों के बीच की पदानुक्रम भिन्न है, जिसमें क्षत्रिय पहले आते हैं और ब्राह्मण दूसरे। हालाँकि, ब्राह्मण परंपरा की तरह, क्रम अभी भी निश्चित है।

जाति की तरलता और विवाद:

- जातियों की रैंकिंग निश्चित नहीं है और यह क्षेत्रों और स्थानीयताओं के बीच भिन्न हो सकती है। भूमि नियंत्रण, संपत्ति और राजनीतिक शक्ति जैसे कारक जाति रैंकिंग को प्रभावित करते हैं।

- जाति रैंकिंग पर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मणों और अछूत के बीच भी।

संस्कृतिकरण:

- संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जातियाँ अपने सामाजिक स्तर को उन्नत करने का प्रयास करती हैं, उच्च जातियों से संबंधित प्रथाओं को अपनाकर।

- इसमें आहार, पारिवारिक संरचना, और व्यवसाय में बदलाव शामिल हो सकते हैं।

सामाजिक भोजन नियम:

- सामाजिक इंटरैक्शन और भोजन साझा करने के नियम, जो जातियों के संदर्भ में अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित थे।

- ये नियम शुद्धता और अपवित्रता के विचारों पर आधारित थे, और विभिन्न जातियों के बीच भिन्न थे।

1. परिचय

- वर्ण प्रणाली, जो प्राचीन ग्रंथों में पाई जाती है, समाज को चार समूहों में वर्गीकृत करती है: ब्राह्मण (पुजारी और शिक्षक), क्षत्रिय (योद्धा और शासक), वैश्य (व्यापारी और भूमि मालिक), और शूद्र (श्रमिक और सेवा प्रदाता)।

- यह प्रणाली केवल सामाजिक स्थिति के बारे में नहीं थी बल्कि यह विशिष्ट भूमिकाओं और कर्तव्यों से जुड़ी थी। समय के साथ, वर्ण प्रणाली जाति के सिद्धांत के साथ intertwined हो गई, जो व्यापक वर्ण श्रेणियों के भीतर अधिक विशिष्ट सामाजिक समूहों को परिभाषित करती है।

2. वर्ण और जाति के बीच भिन्नताएँ

वरना एक व्यापक वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो पेशे और सामाजिक कार्य पर आधारित है, जबकि जाति इस वर्गीकरण के भीतर विशिष्ट उप-समूहों को दर्शाती है, जो अक्सर जन्म द्वारा निर्धारित होती है। प्रारंभ में, जातियाँ विशेष पेशों से जुड़ी थीं, लेकिन समय के साथ, वरना और जाति के बीच का भेद कम स्पष्ट हो गया, और कई लोगों ने वैधता प्राप्त करने के लिए उच्च वरना स्थिति का दावा किया। वरना प्रणाली अधिकतर सामाजिक पहचान और सैद्धांतिक वर्गीकरण के बारे में थी, जबकि जाति सामाजिक इंटरएक्शन, विवाह, और पेशों के लिए व्यावहारिक आधार था।

3. जातियों का उदय और विकास

- जातियों का उदय विभिन्न कारकों के मिश्रण से हुआ, जिसमें कुछ शिल्पों की विरासती प्रकृति, जनजातीय समूहों का ब्रह्मणिक ढांचे में समेकन, और एक सामाजिक संरचना शामिल थी जो जन्म को प्राथमिकता देती थी और विवाह के नियमों और अंतोगामी के माध्यम से पदानुक्रम को नियंत्रित करती थी।

- भौगोलिक और पेशेवर भिन्नताएँ भी जाति प्रणाली के भीतर खंडित पहचान के गठन में योगदान करती थीं।

- समय के साथ, वरना और जाति के कार्य और महत्व विकसित हुए हैं, और प्राचीन काल में उनकी सटीक प्रकृति को समकालीन समझों के साथ सीधे नहीं जोड़ा जा सकता।

4. धर्मसूत्रों में वरना-सम्करा

- धर्मसूत्रों में वरना-सम्करा की अवधारणा विभिन्न समूहों को सामाजिक पदानुक्रम में समाहित करने के लिए महत्वपूर्ण थी, जो सामाजिक वर्गीकरण की तरलता और अनुकूलनशीलता को दर्शाती है।

- पाली ग्रंथ विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक स्थिति में परिवर्तनशीलता को उजागर करते हैं, जो उन्हें विशिष्ट पेशों से जोड़ते हैं और प्राचीन भारत के विविध सामाजिक परिदृश्य को रेखांकित करते हैं।

अछूतता प्राचीन ग्रंथों में प्रारंभिक संदर्भ

- शब्द asprishya, जो एक सामाजिक समूह को जन्म से 'अछूत' माना जाता है, सबसे पहले विष्णु धर्मसूत्र में प्रकट होता है, जो 1 से 3 शताब्दी CE के बीच लिखा गया था। हालांकि, अछूतता का अभ्यास, जो सामाजिक अधीनता और दमन का एक गंभीर रूप है, स्पष्ट रूप से पहले मौजूद था और समय के साथ तीव्र हुआ।

- प्रारंभिक ग्रंथों में चांडाल: प्रारंभिक धर्मशास्त्र ग्रंथों में, चांडालों को कभी-कभी शूद्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, दोनों के बीच का भेद अपेक्षाकृत जल्दी स्थापित किया गया। आपस्तम्ब धर्मसूत्र चांडाल के जन्म को पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्मों का परिणाम बताता है, जबकि अन्य ग्रंथ जैसे गौतम, बौधायन, और वसिष्ठ धर्मसूत्र चांडाल को एक शूद्र पुरुष और एक ब्राह्मणी महिला का बच्चा बताते हैं, जो उनकी नीची उत्पत्ति को उजागर करता है।

- चांडालों के प्रति पूर्वाग्रह: धर्मसूत्र चांडालों के प्रति अत्यधिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कुत्तों और कौवों के समान बताते हैं। चांडाल के साथ संपर्क, यहां तक कि आकस्मिक, को अपवित्र माना जाता था। उदाहरण के लिए, आपस्तम्ब धर्मसूत्र चांडाल को छूने, उससे बोलने, या उसे देखने के लिए कठोर शुद्धिकरण अनुष्ठानों का प्रावधान करता है।

- अंत्यज और शुद्धिकरण: अन्य नीच समूहों के साथ संपर्क, जिन्हें अंत्यज कहा जाता है, के लिए कम कठोर शुद्धिकरण विधियों की आवश्यकता थी, जैसे प्रभावित अंग को धोना या पानी पीना।

प्राचीन भारत में प्रतिरोध और अधीनता का पुनर्निर्माण

1. ऐतिहासिक पूर्वाग्रह और प्रतिरोध

- प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों में एक उच्चवर्गीय पूर्वाग्रह है, जिससे यह समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि चाण्डाल और गुलामों जैसे समूह अपने अधीनता और उत्पीड़न पर कैसे प्रतिक्रिया करते थे।

- इसके बावजूद, प्रतिरोध के उदाहरण पहचाने गए हैं, जैसे कि बौद्ध शास्त्र में।

2. प्रतिरोध के उदाहरण

- चक्रवर्ती द्वारा नोट किया गया एक प्रतिरोध का उदाहरण विनय पिटक से है, जहां dasa-kammakaras (श्रमिक) ने अपने स्वामियों की महिलाओं पर जंगल में प्रतिशोध के रूप में हमला किया।

- एक और उदाहरण मज्ज्हिमा निकाय में काली नामक एक dasi (महिला सेविका) और उसकी मालकिन वैदेही की कहानी है। काली, यह मानते हुए कि वैदेही का सौम्य स्वभाव उसकी अपनी अच्छी आदतों के कारण है, उसे परीक्षण करने का निश्चय करती है। वह देर से उठती है और वैदेही की पुकारों को अनसुना करती है। यह परीक्षण साबित करता है कि वैदेही का स्वभाव उतना शांत नहीं था जितना वह प्रतीत होता था।

3. हाशिए पर मौजूद आवाजों को उजागर करने की चुनौती

- हालांकि प्राचीन ग्रंथों में सामाजिक तनाव और संघर्षों की पहचान की जा सकती है, लेकिन अधीनता और हाशिए पर मौजूद समूहों के जीवन और विचारों को उजागर करना अधिक कठिन है।

- अधीनता अक्सर साहित्यिक संस्कृति से बहिष्कार का कारण बनती थी, जिससे इतिहासकारों के लिए उच्चवर्गीय समाज के बाहर रहने वालों के इतिहास को पुनः प्राप्त करना मुश्किल हो जाता था।

- इतिहासकारों को इन हाशिए पर मौजूद समूहों के इतिहास को उजागर करने के लिए उपलब्ध ग्रंथों के बीच में ध्यान से पढ़ना चाहिए।

लिंग, परिवार, और घरेलू जीवन

- उस समय के राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक परिवर्तनों का संबंध परिवार और घरेलू जीवन के विकास से था।

- नए नैतिक मानकों की आवश्यकता थी, जो महिलाओं की यौनिकता और प्रजनन क्षमता पर कठोर नियंत्रण पर जोर देते थे, ताकि पितृसत्तात्मक संपत्ति का हस्तांतरण और अंतोगामी जाति संरचना को बनाए रखा जा सके।

- पितृसत्तात्मक अधिकार को मजबूत करना और विवाह और महिलाओं की पवित्रता से संबंधित मानदंडों पर जोर देना इस नियंत्रण को लागू करने के साधन थे।

सामाजिक मूल्यों को परिभाषित करने में ग्रंथों की भूमिका

- बौद्ध और जैन ग्रंथों में मठीय और गृहस्थ समुदाय के सदस्यों के लिए आदर्श आचरण का विवरण दिया गया है। हालांकि, ब्राह्मणिक धर्मसूत्रों और गृहसूत्रों ने सामाजिक मूल्यों और प्रथाओं को परिभाषित और विनियमित करने के लिए सबसे व्यवस्थित प्रयास किए हैं, जो इस परंपरा में गृहस्थ चरण (गृहस्थ) के केंद्रीयता को दर्शाते हैं। इन ग्रंथों में प्रस्तुत आदर्श स्थितियों और उनके समय की वास्तविक परिस्थितियों के बीच भेद करना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए ग्रंथों का आलोचनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

प्राचीन भारत में गृहस्थ संरचना

- गृहस्थ में शामिल हो सकते हैं:

- अविवाहित बच्चे

- विवाहित पुत्र और उनके परिवार

- पति के माता-पिता

- गुलाम और सेवक

- गृहस्थ इकाई के लिए प्रयुक्त शब्द हैं: कुटुंब (कम ही इस्तेमाल होता है), घर, और कुल।

- कुलपति परिवार का प्रमुख था, और कुलपुत्र का अर्थ छोटे पुरुषों से था।

- गृहस्थ श्रम को मजदूरों द्वारा और, कुछ हद तक, गुलामों द्वारा सपोर्ट किया जाता था।

प्राचीन भारत में विवाह

- गृहस्थ जीवन का केंद्रीय तत्व: विवाह गृहस्थ के जीवन का एक मूलभूत पहलू था।

- स्वीकृत विवाह का प्रकार: बौद्ध ग्रंथों ने माता-पिता द्वारा आयोजित विवाहों का पक्ष लिया, विशेषकर जब वधू और वर युवा और पवित्र होते थे।

- संयोग के प्रकार: विनय पिटक में एक पुरुष और एक महिला के बीच 10 प्रकार के संयोग का विवरण है। इनमें से अधिकांश आर्थिक आदान-प्रदान या महिला की अधीनता की स्थिति से संबंधित हैं।

- धर्मसूत्रों की वर्गीकरण: विवाहों को आठ प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, और पैशाच शामिल हैं।

- ब्रह्मा विवाह: पिता अपनी बेटी को एक विद्वान को उपहार में देता है।

- दैव विवाह: बेटी को एक यज्ञ के दौरान एक पुरोहित को दिया जाता है।

- आर्ष विवाह: इसमें मवेशियों का उपहार शामिल होता है, बेटी का विक्रय नहीं।

- प्रजापत्य विवाह: पिता बेटी को दंपत्ति के लिए आशीर्वाद के साथ उपहार में देता है।

- असुर विवाह: वर वधू और उसके परिवार को धन प्रदान करता है।

- गंधर्व विवाह: आपसी प्रेम और सहमति पर आधारित एक संयोग।

- राक्षस विवाह: एक महिला का बलात्कारी अपहरण।

- पैशाच विवाह: सहमति के बिना यौन संबंध शामिल होते हैं।

प्राचीन भारत में विवाह के प्रकार और प्रथाएँ

- ब्रह्म विवाह: इसे विवाह का सबसे सम्माननीय प्रकार माना जाता था। इसमें दुल्हन को सम्मानपूर्वक और बिना किसी उम्मीद के दान किया जाता था।

- पैशाच विवाह: इसे विवाह का सबसे कम स्वीकार्य रूप माना जाता था। इसमें एक महिला को तब लिया जाता था जब वह कमजोर स्थिति में होती थी, जैसे कि सोते समय या नशे में।

विवाह के समय पर प्रारंभिक धर्मसूत्र

- गौतम धर्मसूत्र: इस ग्रंथ में यह महत्वपूर्ण बताया गया कि एक लड़की को उसके मासिक धर्म शुरू होने के तुरंत बाद विवाह कर लेना चाहिए। यदि उसके पिता ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें पाप लगता है। यदि पिता अपनी बेटी के लिए पहले मासिक धर्म के तीन महीने के भीतर पति नहीं ढूंढता, तो लड़की को स्वयं पति खोजना चाहिए।

- बौधायन धर्मसूत्र: इस ग्रंथ में सलाह दी गई कि पिता को अपनी बेटी का विवाह किसी भी पुरुष से कर देना चाहिए, भले ही उसमें अच्छे गुण न हों, बजाय इसके कि उसे घर पर रखा जाए जब वह युवावस्था में पहुँच जाती है।

गृह्यसूत्रों में अनुष्ठान और रस्में

- पुरोहित की केंद्रीय भूमिका: विवाह समारोहों में पुरोहित की प्रमुख भूमिका होती थी, जो आमतौर पर दुल्हन के माता-पिता के घर पर आयोजित होते थे।

- संबंध के पहलू: विवाह समारोह में पति-पत्नी के संबंध के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया, जिसमें पारस्परिक समर्थन, मित्रता, यौन और प्रजनन कर्तव्य, और पत्नी का पति के प्रति अधीनता शामिल थी।

- अनुष्ठानों में लचीलापन: गृह्यसूत्रों ने विवाह समारोहों के दौरान महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रथाओं को अपनाने की अनुमति दी, जिससे उनकी महत्वता की मान्यता होती है।

गृह्यसूत्रों में अन्य घरेलू अनुष्ठान

- गृह्यसूत्रों ने विभिन्न अन्य घरेलू अनुष्ठानों का विवरण दिया, जो उनके महत्व और इन रस्मों में ब्राह्मण पुरोहितों की भूमिका को उजागर करते हैं।

- इनमें गृहपति (घर के प्रमुख) और घरेलू अग्नि के बीच निकट संबंध को भी उजागर किया गया, जो इन प्रथाओं की ब्राह्मणिक नींव को और मजबूत करता है।

विधवा पुनर्विवाह और नियोग

- विधवा पुनर्विवाह: प्रारंभिक धर्मसूत्रों ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन नहीं किया, लेकिन यह बताया कि परित्यक्त महिलाओं के लिए पुनर्विवाह से पहले एक प्रतीक्षा अवधि होनी चाहिए।

- नियोग: प्रारंभिक स्मृतिकारों ने नियोोग के बारे में मिश्रित भावनाएँ रखी, जो कि विधवा का अपने साले या किसी अन्य पुरुष के साथ संतान उत्पन्न करने का अभ्यास है। गौतम ने नियोोग से उत्पन्न पुत्रों को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी, जबकिbaudhayana ने इस प्रकार के संबंधों को पाप माना और जोर देकर कहा कि पुरुष साथी पिता होता है।

गृह्यसूत्रों के अनुसार विवाह

गृह्यसूत्र विभिन्न विवरण और घटनाओं के अनुक्रम प्रस्तुत करते हैं जो विवाह तक पहुँचने के लिए होते हैं। जबकि इनमें भिन्नताएँ हैं, एक बुनियादी ढाँचा तैयार किया जा सकता है:

- विवाह का समय: विवाह सूर्य के उत्तरायण में, चंद्रमा की वृद्धि के दौरान और एक शुभ दिन पर निश्चित किया जाना चाहिए।

- प्रस्ताव और स्वीकृति: होने वाला दूल्हा विद्वान ब्राह्मणों को संदेशवाहक के रूप में लड़की के घर भेजता है ताकि विवाह की स्वीकृति व्यक्त की जा सके। दोनों पक्षों के रिश्तेदार इस संबंध को स्वीकार करते हैं।

- दुल्हन की तैयारी: होने वाली दुल्हन को विशेष रूप से स्नान कराया जाता है, और उसकी केशविन्यास की तैयारी की जाती है।

- आग प्रज्वलन: संभावित दूल्हा अग्नि प्रज्वलित करता है और कई भेंटों को अर्पित करता है, जो संबंध की पवित्रता को दर्शाता है।

- कन्यादान: प्रतिभागी अग्नि के चारों ओर बैठते हैं, और पिता अपने मौखिक स्वीकृति देता है। समझौते को औपचारिक रूप देने के लिए उपहारों का आदान-प्रदान किया जाता है।

- मधुपर्क: दूल्हे को एक आसन दिया जाता है, उसके पैरों को धोया जाता है, और उसे शहद का मिश्रण प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद मांस (गाय, बकरी, मछली) या शाकाहारी भोजन परोसा जाता है।

- हस्तग्रहण/पाणिग्रहण: अग्नि स्थापित होने और भेंट अर्पित होने के बाद, पति दुल्हन का हाथ पकड़ता है, जो उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हाथ पकड़ने के विभिन्न तरीकों का भविष्य के बच्चों के लिंग पर प्रभाव होने का विश्वास है।

- लाजहोमा: दुल्हन भुने हुए अनाज को शमी पत्तियों के साथ तीन बार अर्पित करती है जबकि दूल्हा विशेष सूत्रों का पाठ करता है। यह अनुष्ठान समृद्धि और पोषण का प्रतीक है।

- स्थिरता प्राप्त करना: दुल्हन या जोड़ा एक पत्थर पर कदम रखता है, जो उनके संबंध में स्थिरता का प्रतीक है।

- अग्निपरिनयन: दूल्हा दुल्हन को अग्नि के चारों ओर ले जाता है, एकता, सामंजस्य, और संतान की इच्छा के व्रत का पाठ करते हुए, उनके संबंध की पवित्रता को दर्शाता है।

- सप्तपदी: जोड़ा सात कदम साथ-साथ चलता है, प्रत्येक कदम एक विशेष आशीर्वाद का प्रतीक होता है, जैसे कि रस, धन, सुख, संतान, ऋतुएँ, और मित्रता। उनके सिर पर शुद्धि का प्रतीक पानी छिड़का जाता है।

- अनुष्ठान का निष्कर्ष: दर्शक विदा लेते हैं, और दूल्हा ब्राह्मणों और दुल्हन के पिता को उपहार देता है। जोड़ा दूल्हे के घर के लिए निकलता है, अपने परिवार की आग ले जाते हुए, जो पारिवारिक परंपराओं के निरंतरता का प्रतीक है।

विवाह संस्कार और अनुष्ठान

सप्तपदी के साथ विवाह संस्कार पूरा माना जाता है, लेकिन दूल्हे के घर पहुँचने पर कई अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं। इनमें से एक है ध्रुवरुंधातिदर्शन, जहाँ पति ध्रुव तारे की ओर इशारा करता है और अपनी पत्नी को तारे की तरह स्थिर और दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुछ का मानना है कि यह अनुष्ठान विवाह संस्कार का सही अंत दर्शाता है।

पंचमहायज्ञ पांच महान बलिदानों का एक सेट है जो बाद के वेदिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण बन गए और ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य माने गए। इन अनुष्ठानों में शामिल हैं:

- ब्रह्मयज्ञ: वेद का अध्ययन और शिक्षण करना।

- पितृयज्ञ: पूर्वजों को बलिदान देना।

- दैवयज्ञ: अग्नि में बलिदान देना।

- भूतयज्ञ: सभी प्राणियों को बलिदान देना।

- मनुष्ययज्ञ: मेहमानों का सम्मान करना।

जहाँ श्रौत बलिदान के लिए पुरोहितों की आवश्यकता थी, वहीं ये महायज्ञ स्वयं गृहस्थों द्वारा किए जाने थे। प्रारंभ में, इन्हें ब्रह्मा के विभिन्न प्राणियों के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने के तरीके के रूप में देखा गया। हालाँकि, बाद में धर्मशास्त्र ग्रंथों ने इन्हें दैनिक घरेलू गतिविधियों के दौरान विभिन्न प्राणियों को पहुँचाए गए नुकसान के लिए प्रायश्चित के रूप में व्याख्यायित किया। यह ध्यान देने योग्य है कि ये महायज्ञ सरल समारोह थे जो गृहस्थों द्वारा किए जाते थे और इन्हें रूपक अर्थ में यज्ञ माना जाता था।

सपिंदा संबंध

सपिंदा संबंध विवाह, संपत्ति के अधिकार और किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद निकट संबंधियों के बीच शुद्धता और अशुद्धता के नियमों पर धर्मशास्त्र की चर्चाओं में महत्वपूर्ण थे। ब्राह्मणिक ग्रंथों ने सपिंदाओं के बीच विवाह पर रोक लगाई, और यह रोक सभी वर्णों, जिसमें शूद्र भी शामिल थे, पर लागू मानी जाती थी।

अधिकतर धर्मशास्त्र ग्रंथों में सपिंदा संबंधों के विभिन्न अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं:

- शरीर के अंशों का संचरण: सपिंदा वे होते हैं जो एक ही शरीर के अंश साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, पिता, पुत्र और पौत्र सपिंदा हैं क्योंकि शरीर के अंश पिता से पुत्र और फिर पौत्र को संचारित होते हैं।

- मातृ संबंध: पुत्र की अपनी माँ के साथ भी सपिंदा संबंध होते हैं, और यह उसके मातृ दादा, चाची और चाचा तक फैला होता है।

- पति-पत्नी संबंध: पति और पत्नी सपिंदा होते हैं क्योंकि वे मिलकर एक पुत्र का उत्पादन करते हैं। भाइयों की पत्नियाँ भी सपिंदा मानी जाती हैं क्योंकि वे अपने पतियों से पुत्रों को जन्म देती हैं, जो एक ही शरीर (अपने पिता) को साझा करते हैं।

विवाह और रिश्तेदारी

प्राचीन भारत में विवाह और रिश्तेदारी

याज्ञवल्क्य स्मृति सपिंदा परिक्रमा को रेखांकित करती है, जो वैध विवाहों की सीमाएँ निर्धारित करती है। याज्ञवल्क्य के अनुसार:

- माँ के पक्ष से, पाँच चढ़ते और उतरते पीढ़ियों को माना जाता है।

- पिता के पक्ष से, सात चढ़ते और उतरते रिश्तों की गिनती की जाती है।

कानून बनाने वालों के बीच भिन्न विचार

विभिन्न प्राचीन कानून निर्माताओं के बीच विवाह के लिए:

- अनुमति प्राप्त रिश्तेदारी की डिग्री की संख्या पर भिन्न राय थी।

- यह स्पष्ट करने के लिए कि वैध और अवैध विवाहों के बीच रेखा कहाँ खींची जाती है।

अपस्तम्ब धर्मसूत्र का दृष्टिकोण

अपस्तम्ब धर्मसूत्र (1.7.21.8) स्पष्ट रूप से कहता है कि:

- अपने माता-पिता के गर्भ संबंधियों के साथ यौन संबंध, जैसे कि माताएँ, बहनें, और उनके बच्चे, पापी होते हैं।

यह नियम विवाहों पर निषेध लगाता है:

एक व्यक्ति और उसके मामा की बेटी। एक व्यक्ति और उसकी बुआ की बेटी।

विवाह प्रथाओं में क्षेत्रीय विविधताएँ

अपस्तंब के सख्त निर्देशों के बावजूद, वही पाठ (1.19–26) स्वीकार करता है कि:

- दक्षिण भारत में अपने मामा की बेटी या बुआ की बेटी से विवाह एक पारंपरिक प्रथा है।

बौधायन, एक अन्य कानून निर्माता, उन लोगों की आलोचना करते हैं जो उत्तर भारत में इन प्रथाओं का पालन करते हैं, यह दर्शाते हुए कि विवाह प्रथाओं में क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं।

स्मृतिकारों के बीच विभाजन

विभिन्न स्मृतिकारों (कानून निर्माताओं) ने क्रॉस-कजिन विवाहों पर भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए:

- कुछ ने इन विवाहों को क्षेत्रीय प्रथाओं के बावजूद प्रतिबंधित किया।

- अन्य, जैसे अपस्तंब, दक्षिण में ऐसी प्रथाओं की निस्तब्ध स्वीकृति दिखाते हैं, जो सहमति की कमी को दर्शाते हैं।

विवाह प्रथाएँ और परिवार की गतिशीलता

- एक पत्नी और बहुविवाह: इस अवधि के ग्रंथ एकपत्नी और बहुविवाह दोनों को स्वीकार करते हैं।

- जाति के अनुसार पत्नी की संख्या: वासिष्ठ धर्मसूत्र (1.24) में एक व्यक्ति के पास पत्नी की संख्या उसके जाति के आधार पर निर्दिष्ट की गई है:

- ब्राह्मण: तीन पत्नियों की अनुमति।

- क्षत्रिय: दो पत्नियों की अनुमति।

- वैश्य और शूद्र: केवल एक पत्नी की अनुमति।

- तलाक और पुनर्विवाह: कुछ परिस्थितियों में तलाक और पुनर्विवाह की संभावना के संकेत महागोविंद की कहानी में मिलते हैं, जो दिघ निकाय 2 में है। इस कहानी में, महागोविंद, जब सांसारिक जीवन को त्यागने का निर्णय लेते हैं, तो अपने 40 पत्नियों को किसी अन्य पुरुष को देने की पेशकश करते हैं यदि वे चाहें। हालांकि, पत्नियाँ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं और उनके त्याग के मार्ग में उनका अनुसरण करने का निर्णय लेती हैं।

व्यभिचार और इसके परिणाम:

- महिलाओं के लिए कठोर दंड: विनय पिटक (4) में एक लिच्छवी पुरुष की कहानी का वर्णन है जो अपने समुदाय के सदस्यों से अपनी पत्नी को व्यभिचार करने के आरोप में मारने की स्वीकृति मांगता है। यह उस समय के दौरान व्यभिचार के आरोपित महिलाओं को सामना करने वाले कठोर परिणामों को दर्शाता है।

विवाह निवास:

- पितृक विवाह: इस समय के दौरान विवाह पितृक थे, अर्थात् विवाह के बाद, पत्नी आमतौर पर अपने पति के परिवार के साथ रहने के लिए चली जाती थी।

प्रारंभिक गृह्यसूत्रों में गृहस्वामी की भूमिका

- गृह्यसूत्रों का अवलोकन: प्रारंभिक गृह्यसूत्रों में एक घर के भीतर संबंधों और गतिशीलताओं की विस्तृत जानकारी दी गई है। इन ग्रंथों के केंद्र में गृहपति का चित्रण है, जिसे घर के एकाई में केंद्रीय व्यक्ति और प्राधिकरण के रूप में दर्शाया गया है।

गृह का महत्व: गृह को कई कारणों से महत्वपूर्ण माना गया है:

- संतान: गृह को संतान उत्पन्न करने के प्राथमिक स्थल के रूप में देखा जाता है, जो परिवार की रेखा को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

- पूर्वजों के प्रति ऋण: गृहपति अपने पूर्वजों के प्रति एक ऋण मानते हैं, जिसे गृह की स्थापना और रखरखाव के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जिससे परिवार की वंशवृत्ति सुनिश्चित होती है।

पत्नी की भूमिका: जया एस. त्यागी (2002) द्वारा किए गए अध्ययन में गृह के भीतर पत्नी की द्वैविक संभावनाओं को उजागर किया गया है:

- विनाशकारी संभावनाएँ: पत्नी को गृह को बाधित या नुकसान पहुँचाने की क्षमता के रूप में देखा जाता है, जिससे प्रजा (संतान), पशु (जानवर), और पति (पति) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- निर्माणात्मक संभावनाएँ: इसके विपरीत, पत्नी गृह और उसके कल्याण में सकारात्मक योगदान देने की क्षमता भी रखती है।

- पत्नी के लिए सबसे सामान्य शब्द 'जया' था, जिसका अर्थ है "अपने पति के बच्चों की जननी।" प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न दृष्टिकोण हैं कि क्या पत्नी कुछ घरेलू अनुष्ठान कर सकती है। कुछ गृह्यसूत्र (घरेलू अनुष्ठानों पर प्राचीन ग्रंथ) महिलाओं को घरेलू अग्नि में प्रात: और संध्या के अर्पण करने की अनुमति देते हैं। हालांकि, वे बड़े बलिदानों में स्वतंत्र रूप से यजमान (जिम्मेदार व्यक्ति) के रूप में कार्य नहीं कर सकती थीं। जब पत्नी की मृत्यु होती थी, तो पति को उसकी अंत्येष्टि अपने घरेलू अग्नि की ज्वाला से करनी होती थी और पुनर्विवाह के समय एक नई अग्नि की स्थापना करनी होती थी। कुछ ग्रंथ, जैसे अश्वलायन गृह्यसूत्र, यह सुझाव देते हैं कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु होती है, तो उसे शवदाह की अग्नि पर लेटना चाहिए, लेकिन उसे नियुक्त पुरुषों द्वारा जलाने से पहले खींच लिया जाना चाहिए। यह कार्य उसके पति के साथ परलोक में जाने की इच्छा का प्रतीक था, लेकिन उसकी जगह अभी भी जीवितों के बीच थी।

निजी संपत्ति का पारिवारिक संरचना पर प्रभाव

- निजी भूमि स्वामित्व का उदय परिवार संरचना और गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

- विरासत एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया, जिसमें संपत्ति आमतौर पर पुरुष रेखा के माध्यम से गुजरती थी।

- बौद्ध ग्रंथों में संकेत मिलता है कि मातृ और पितृ संपत्ति आमतौर पर बेटों के बीच बाँटी जाती थी।

- यदि कोई बेटा नहीं होता, तो संपत्ति निकटतम रिश्तेदार या राज्य द्वारा दावा की जाती थी।

- उदाहरण के लिए, विनय पिटक में, एक माँ अपने साधु बेटे से परिवार की संपत्ति को लिच्छवीयों के पास जाने से रोकने के लिए उत्तराधिकारी उत्पन्न करने की प्रार्थना करती है।

- इसी तरह, साम्युत्त निकाय में राजा प्रसेनजित का उल्लेख है, जिन्होंने बिना पुरुष उत्तराधिकारियों के मरे हुए सेठी-गृहपति की संपत्ति पर कब्जा कर लिया।

- पत्नी और बेटियाँ आमतौर पर मृत व्यक्ति की संपत्ति विरासत में पाने से बाहर होती थीं।

- कुछ बौद्ध ग्रंथों में यह भी देखा गया है कि पिता अपने जीवनकाल में अपनी संपत्ति अपने बेटे या किसी अन्य निकट पुरुष रिश्तेदार को हस्तांतरित कर देता था।

धर्मशास्त्र के विरासत पर दृष्टिकोण

- धर्मशास्त्र, एक प्राचीन कानूनी पाठ, विरासत मामलों में पुरुष उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से बेटों को प्राथमिकता देता है।

- बौधायन धर्मसूत्र में उत्तराधिकारियों के एक प्रमुख समूह की पहचान की गई है, जिसमें एक आदमी के भाई, पुत्र, पौत्र, और उसी वर्ण (सामाजिक वर्ग) की पत्नी से प्रपौत्र शामिल हैं।

- आपस्तम्ब धर्मसूत्र कहता है कि यदि पुत्र विरासत नहीं ले सकता, तो संपत्ति निकटतम सपिंडा (रक्त संबंधी) को जानी चाहिए।

- यह बेटी का उल्लेख करता है, लेकिन पत्नी को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में नहीं मानता।

- गौतम धर्मशास्त्र विरासत में पुरुष प्राथमिकता को और अधिक बल देता है, जो उस समय के व्यापक सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है।

बेटों के लिए प्राथमिकता

- जैसे-जैसे घराना अधिक पितृसत्तात्मक होता गया, बेटों की तुलना में बेटियों के लिए प्राथमिकता बनी रही। बेटों को अंतिम संस्कार करने, पूर्वजों की पूजा करने और परिवार की वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा जाता था। दिघ निकाय और विनय पिटक जैसे ग्रंथ इस प्राथमिकता को दर्शाते हैं, जिसमें माता-पिता बेटों की चाह रखते थे क्योंकि वे परिवार की सम्पत्तियों और वंश में योगदान करते थे। संयुक्त निकाय में एक कहानी है जहाँ बुद्ध ने कोशल के राजा प्रसेनजित को सलाह दी कि एक बेटी एक बेटे के समान मूल्यवान हो सकती है, जिससे नारीत्व के आदर्शों को उजागर किया गया।

विभिन्न सामाजिक प्रथाएँ

- विरासत और बेटों की तुलना में बेटियों के मूल्य के संबंध में सामाजिक प्रथाएँ सामाजिक समूह, क्षेत्र और स्थानीयता के आधार पर बहुत भिन्न हो सकती हैं। धर्मशास्त्र ने धर्म के तीन स्रोतों को मान्यता दी: श्रुति (सुनी हुई), स्मृति (याद की गई), और सदाचार या शिष्टाचार (अच्छे व्यवहार)। बौधायन धर्मसूत्र उत्तर और दक्षिण भारत की विभिन्न प्रथाओं का उल्लेख करता है।

- दक्षिण में, प्रथाओं में ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन करना जो पवित्र धागा समारोह से नहीं गुजरा हो, अपनी पत्नी के साथ भोजन करना, बासी भोजन का सेवन करना, और मामा या मामी की बेटी से विवाह करना शामिल है।

- उत्तर में, प्रथाओं में ऊन का व्यापार, शराब पीना, दोनों ऊपरी और निचले जबड़ों में दांतों वाले जानवरों की बिक्री, हथियारों के व्यापार में संलग्न होना, और समुद्र में जाना शामिल है। पाठ यह सुझाव देता है कि इन प्रथाओं का पालन स्थानीय प्रथाओं के अनुसार किया जाना चाहिए, लेकिन उन स्थानों पर नहीं जहाँ ये प्रथाएँ प्रचलित नहीं हैं।

हालांकि, विधि-निर्माता गौतम ने असहमति जताई, इन उत्तर और दक्षिण की प्रथाओं को शिष्टों, या ज्ञानी ब्राह्मणों की परंपराओं के विपरीत मानते हुए, और इसलिए कहीं भी स्वीकार करने योग्य नहीं समझा। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये ग्रंथ मुख्यतः समाज के उच्च वर्गों की प्रथाओं और मानदंडों को दर्शाते हैं और स्पष्ट रूप से शूद्रों को उनके संस्कारों पर चर्चा से बाहर रखते हैं।

त्याग की परंपरा

शहरी समृद्धि के उस काल में, जिसमें वर्ग और जाति के अंतर थे, एक विपरीत समूह का उदय हुआ, जो भौतिक संपत्ति और सामाजिक संबंधों के प्रति आसक्ति को छोड़ने का समर्थन कर रहा था। इन त्यागियों को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कि परिभ्रजक (संस्कृत: परिव्रजक, जिसका अर्थ है 'यात्री'), समण (संस्कृत: श्रमान, जिसका अर्थ है 'जो सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है'), और भिक्षु (संस्कृत: भिक्षु, जिसका अर्थ है 'जो भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन करता है')। ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने घरों को छोड़कर यात्रियों के रूप में जीवन जीने का निर्णय लिया, जो दयालु या उदार गृहस्थों द्वारा दिए गए भोजन और भिक्षा पर निर्भर करते थे।

- हालांकि त्याग और तप का सिद्धांत पूरी तरह से नया नहीं था, क्योंकि गृहस्थ वेदिक परंपरा का केंद्र था, वेदिक ग्रंथों में वनप्रस्थी, तपसी, योगी, यती, वैरागी, मुनी, वैखानस, और संन्यासी जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, जो सभी तपस्वी या त्याग की भावना रखते हैं। विवाहित गृहस्थ, जबकि वेदिक परंपरा के अनुष्ठानिक पक्ष का केंद्र था, उपनिषदों के ज्ञान की खोज में प्रासंगिक नहीं था।

- प्रारंभिक धर्मसूत्रों में चार आश्रमों - ब्रह्मचर्य (ब्रह्मचारी छात्रावस्था), गृहस्थ (गृहस्थ अवस्था), वनप्रस्थ (आंशिक त्याग), और संन्यास (पूर्ण त्याग) का पहला व्यापक संदर्भ दिया गया है। ओलिवेल के अध्ययन (1993) के अनुसार, चार आश्रमों को प्रारंभ में एक स्नातक (एक युवा जो वेदिक अध्ययन पूरा कर चुका है) के लिए चार वैकल्पिक जीवन के तरीके के रूप में देखा गया और यह सुझाव दिया गया कि इस योजना के लेखकों पर प्रारंभिक उपनिषदों का विचार प्रभावी था, जो अनुष्ठानवाद के बजाय ब्रह्मचर्य और व्यक्तिगत चयन को महत्व देते थे।

- प्रारंभिक धर्मसूत्रों के बीच आश्रमों की वैधता और सापेक्ष गुणों के बारे में विभिन्न विचार थे। गौतम और Baudhayana धर्मसूत्रों ने आश्रम योजना की आलोचना की, गौतम ने कहा कि एक युवा व्यक्ति को वेदिक प्राधिकरण के आधार पर गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करना चाहिए और Baudhayana ने आश्रमों को एक शैतानी आविष्कार के रूप में वर्णित किया, विवाह, प्रजनन, और बलिदानों की आवश्यकता को उजागर किया। इसके विपरीत, अपस्तंभ धर्मसूत्र ने आश्रम योजना को स्वीकार किया, सभी आश्रमों के समान मूल्य की पुष्टि की और गृहस्थ अवस्था पर ब्रह्मचारी अवस्थाओं की श्रेष्ठता को अस्वीकार किया। तीसरे और चौथे आश्रम में प्रवेश का उपयुक्त समय भी एक विषय था।

गृहस्थ और त्यागी के बीच संबंध

- गृहस्थ और त्यागी बौद्ध और जैन परंपराओं में सामाजिक स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके संबंधों में विरोध और निर्भरता दोनों का समावेश है। त्यागी गृहस्थों पर भोजन और भौतिक समर्थन के लिए निर्भर होते हैं, जबकि गृहस्थ त्यागियों से मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश करते हैं। उनके भिन्नताओं के बावजूद, त्यागी और गृहस्थ की दुनियाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं।

त्यागी शिक्षक 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में

- इस अवधि के दौरान, विभिन्न त्यागी शिक्षकों ने अस्तित्व संबंधी प्रश्नों पर विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। जबकि बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्तित्व प्रमुख थे, अन्य शिक्षक और उनके विद्यालय जीवित नहीं रह सके, और उन्हें बौद्ध और जैन ग्रंथों में आलोचनाओं के माध्यम से ही जाना जाता है।

श्रमान परंपराओं के बीच बातचीत और प्रतिस्पर्धा

- विभिन्न श्रमान परंपराओं के बीच बातचीत की संभावना थी, जैसा कि doktrine और व्यवहार में समानताओं से स्पष्ट होता है। हालांकि, अनुयायियों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण इन समूहों में तनाव और प्रतिद्वंद्विता भी थी।

पुराण कास्सपा

- वह एक शिक्षक थे जिन्होंने नैतिक और अमोरल भेदों के विचार को अस्वीकार किया और यह इनकार किया कि क्रियाओं के परिणाम होते हैं। उन्होंने विश्वास किया कि अच्छे कार्य, जैसे उदारता, आत्म-नियंत्रण, और ईमानदारी, पुण्य के संचय में योगदान नहीं करते, और हत्या, चोरी, और झूठ बोलने जैसे कार्य पाप नहीं हैं।

अजित केशकंबलिन

- उन्होंने एक भौतिकवादी सिद्धांत सिखाया, जिसमें तर्क किया कि क्रियाएँ न तो पुण्य अर्जित करती हैं और न ही पाप, शरीर मृत्यु के बाद तत्वों में लौट जाता है, और पुनर्जन्म नहीं होता। उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण उन्हें बाद के चार्वाक विचारधारा से जोड़ते हैं।

पकुध कच्छायन

- उन्होंने सिखाया कि तत्व जैसे कि धरती, जल, आग, और वायु, साथ ही खुशी, दुख, और जीवन निश्चित और अपरिवर्तनीय हैं, और एक-दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। उनके अनुसार, मानव क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता; उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी का सिर काट दे, तो यह उनके जीवन को नहीं ले जाएगा क्योंकि यह क्रिया संबंधित सात तत्वों को नहीं बदलेगी।

संजय बेलटिपुट्टा

- उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में निश्चित बयान देने से इनकार करने के लिए जाना जाता था, जिसने उन्हें संदिग्ध के रूप में एक प्रतिष्ठा दिलाई। उदाहरण के लिए, जब उनसे किसी अन्य संसार के अस्तित्व के बारे में पूछा गया, तो वे एक ऐसे तरीके से जवाब देते थे जो न तो इसे पुष्टि करता था और न ही खंडन करता था, जिससे उनकी स्थिति में अस्पष्टता बनी रहती थी।

समान्नफला सुत्त

अन्न तित्तhiya एक शब्द है जो बौद्ध ग्रंथों में उनके अपने के अलावा अन्य संप्रदायों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। शब्द तित्तhiya तीर्थंकर से निकला है, जिसका अर्थ है "फोर्ड बनाने वाला।" यह शब्द जैनों द्वारा अपने शिक्षकों को संदर्भित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। दिघ निकाय के समान्नफला सुत्त में, एक संवाद है जो त्याग करने वाले के लाभों पर चर्चा करता है, जिसमें बुद्ध के प्रभावशाली समकालीनों की सूची दी गई है।

- इस सुत्त में, अजातशत्रु, मगध का राजा, अपने महल के आँगन में अपने मंत्रियों के साथ चाँदनी रात का आनंद लेते हुए चित्रित किया गया है। वह पूछता है कि उन्हें किस त्यागी या ब्राह्मण को संवाद के लिए आमंत्रित करना चाहिए। मंत्रियों ने कई नाम सुझाए, जिनमें पुराण कास्यप, मक्कhali गोसाल, अजित केशकंबलिन, पकुध कच्छायन, संजय बेलटिपुट्टा, और निगन्थ नातपुत्त (महावीर) शामिल हैं। ये व्यक्ति लंबे समय से बेघर भटकने वाले, संप्रदायों के संस्थापक, और अपने आदेशों के नेता के रूप में वर्णित हैं। हालांकि, राजा इन सुझावों से प्रभावित नहीं होता।

- उस समय, बुद्ध, सैकड़ों भिक्षुओं के साथ, राजगृह के पास जिवक के आम के बाग में ठहरे हुए थे। जिवक, अजातशत्रु का चिकित्सक, बुद्ध को आमंत्रित करने का सुझाव देता है, और राजा सहमत हो जाता है। अजातशत्रु बुद्ध से प्रश्न करता है, त्यागी के जीवन के लाभों को समझने के लिए, क्योंकि उसे दूसरों से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला था।

- बुद्ध अजातशत्रु की छह विचारकों के साथ हुई बातचीत का अनुभव सुनते हैं और फिर इस विषय पर ऐसा उपदेश देते हैं कि राजा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। अन्य बौद्ध सुत्त भी उस समय के प्रचलित दर्शनशास्त्र के विचारों का संदर्भ देते हैं, जिसमें ब्रह्मजाला सुत्त में संसार, आत्मा, कारण, अस्तित्व, और मृत्यु के संबंध में 62 विभिन्न दार्शनिक पदों का उल्लेख है। इस सुत्त का निष्कर्ष यह है कि ये पद केवल संवेदनाओं पर आधारित राय हैं और स्थायी नहीं हैं। एक जैन ग्रंथ, स्थाणांग, भी विभिन्न सिद्धांतों का संदर्भ देता है।

- विचारकों और उनके सिद्धांतों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव इस विवरण में स्पष्ट है, जिसमें तीव्र बहसें होती हैं जहाँ हारने वाला पक्ष हार मान लेता है और दूसरे में शामिल हो जाता है। कई उदाहरण हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु, जैसे कि सारिपुत्र और महामोग्गलान, जो पहले संजय बेलटिपुट्टा के अनुयायी थे, बौद्ध संघ में शामिल होने से पहले।

अजीविकास

अजीवक संप्रदाय प्राचीन प्रतीत होता है, जिसमें मक्कhali गोसाला, इसके सबसे प्रमुख नेता, के पूर्वजों का उल्लेख मिलता है। गोसाला के अलावा, बौद्ध परंपरा अजीवक शिक्षाओं को पुराण कास्सपा और पकुध कच्छायन से जोड़ती है। ए. एल. बाशम (1951, 2003) ने इस संप्रदाय के विभिन्न बिखरे हुए संदर्भों को संकलित और विश्लेषित किया है।

- जैन और बौद्ध परंपराएँ मक्कhali गोसाला के जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में विवरण देती हैं, लेकिन ये उनके नाम को समझाने और उन्हें निम्न सामाजिक उत्पत्ति का श्रेय देने के उद्देश्य से लगती हैं, जिनमें ऐतिहासिक विश्वसनीयता की कमी है। जैन भागवती सूत्र में कहा गया है कि उनके पिता, मंकhali, एक मंखा (संभवत: धार्मिक चित्र प्रदर्शक और गायक) और उनकी माता, भद्दा, ने उन्हें गोसाला नाम दिया क्योंकि वे सारवना गांव में एक गाय के गोठे में जन्मे थे। बुद्धघोष की समन्नफला सूत्र पर टिप्पणी में मक्कhali के गोठे में जन्म की बात बताई गई है लेकिन यह भी जोड़ा गया है कि वह एक दास थे। भागवती सूत्र यह सुझाव देता है कि मक्कhali ने प्रारंभ में अपने पिता के पेशे का अनुसरण किया और बाद में महावीर के शिष्य के रूप में जुड़े, जिन्हें अक्सर महावीर की तुलना में नकारात्मक रूप में चित्रित किया गया।

- अजीवकों का एक प्रमुख विश्वास नियति (भाग्य) था, जिसे वे मानते थे कि यह सब कुछ निर्धारित और नियंत्रित करता है। यह सिद्धांत पूरी तरह से निर्धारक था, जिससे मानव प्रयास को तुच्छ समझा गया। जबकि कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया, मानव प्रयास का इसमें कोई स्थान नहीं था, क्योंकि आत्माओं के लिए मार्ग हजारों वर्षों से पूर्वनिर्धारित थे।

- अजीवकों के नियमित बैठक स्थान थे, जिन्हें सभा कहा जाता था, जहाँ महत्वपूर्ण समारोहों का आयोजन होता था, जो एक कॉर्पोरेट संगठन का संकेत देता है। उनके पास शास्त्रीय ग्रंथ थे, जिनमें बौद्ध और जैन ग्रंथों में उनके उद्धरण या सारांश शामिल थे। अजीवक कड़ी तपस्या का पालन करते थे, अक्सर बहुत कम भोजन करते थे, हालाँकि बौद्धों ने उन पर गुप्त भोजन करने का आरोप लगाया। वे अहिंसा का पालन करते प्रतीत होते थे, लेकिन जैनों की तरह कठोरता से नहीं, क्योंकि भागवती सूत्र में उनके मांस खाने की अनुमति का उल्लेख है। वे पूर्ण नग्नता का भी पालन करते थे, और जैन ग्रंथ उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन न करने के लिए आलोचना करते हैं।

- अजीवक संप्रदाय अपने गैर-भेदभावपूर्ण प्रथाओं के लिए जाना जाता था, जो सभी जातियों और वर्गों के व्यक्तियों का स्वागत करते थे। इसके सदस्यों में विभिन्न पृष्ठभूमियों के तपस्वियों और श्रावकों का समावेश था। उदाहरण के लिए, राजा बिम्बिसार का एक रिश्तेदार एक क्षत्रिय था, जबकि तपस्वी पाण्डुपुत्र एक रथ-निर्माता के पुत्र के रूप में निम्न सामाजिक स्तर से थे। मक्कhali गोसाला, जो अजीवक संप्रदाय का एक प्रमुख व्यक्ति थे, श्रावस्ती में हलाहला नामक एक महिला कुम्हार के कार्यशाला से संचालित होते थे। अजीवक आदेश को कोसाला के राजा प्रसेनजित जैसे व्यक्तियों का समर्थन भी प्राप्त था, और इसके श्रावकों में शहरी और व्यापारिक समूहों का समावेश था।

- बौद्ध और जैन ग्रंथ अक्सर अजीवकों की आलोचना करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि उन्हें एक मजबूत प्रतिपक्षी माना जाता था। अँगुत्तर निकाय में बुद्ध मक्कhali गोसाला को एक हानिकारक व्यक्ति के रूप में निंदा करते हैं, उन्हें एक मछुआरे से तुलना करते हुए जो विनाश का कारण बनता है। यह चित्रण दर्शाता है कि बौद्धों ने उनकी शिक्षाओं को विशेष रूप से खतरनाक माना। समान रूप से, जैन ग्रंथ गोसाला और महावीर के बीच तीव्र संघर्षों का चित्रण करते हैं, जो संप्रदायों के बीच rivalry को उजागर करता है।

- आलोचना के बावजूद, अजीवक संप्रदाय बाद के सदियों में प्रभावशाली बना रहा। महावंसा के अनुसार, उनकी पहुँच श्रीलंका जैसे स्थानों तक फैली थी। दिव्यावदान में अजीवक भविष्यवक्ताओं की कहानियाँ वर्णित हैं, जैसे एक ने अशोक के भविष्य की महत्ता की भविष्यवाणी की। बाराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों से प्राप्त अभिलेखों में अशोक और उनके उत्तराधिकारी दशरथ द्वारा अजीवक तपस्वियों को गुफाएँ समर्पित करने का उल्लेख है। अशोक के आदेश भी इस संप्रदाय की महत्वपूर्णता को दर्शाते हैं, जिसमें अधिकारियों को अजीवकों सहित विभिन्न संप्रदायों का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया गया है। जबकि मौर्य काल ने अजीवक संप्रदाय की ऊँचाई के प्रतीक हो सकता है, इसके संदर्भ मध्यकालीन युग की आरंभ तक बने रहे।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|