सड़क और सड़क परिवहन, बंदरगाह, रेलवे और नागरिक उड्डयन | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

| Table of contents |

|

| बुनियादी ढांचा और सड़क परिवहन पर प्रभाव |

|

| भारत में सड़क परिवहन की वर्गीकरण |

|

| भारतीय रेल: स्वतंत्रता के लिए संस्कृतियों का संगम |

|

| भारतीय रेल: लोगों, प्रगति और चुनौतियों को जोड़ना |

|

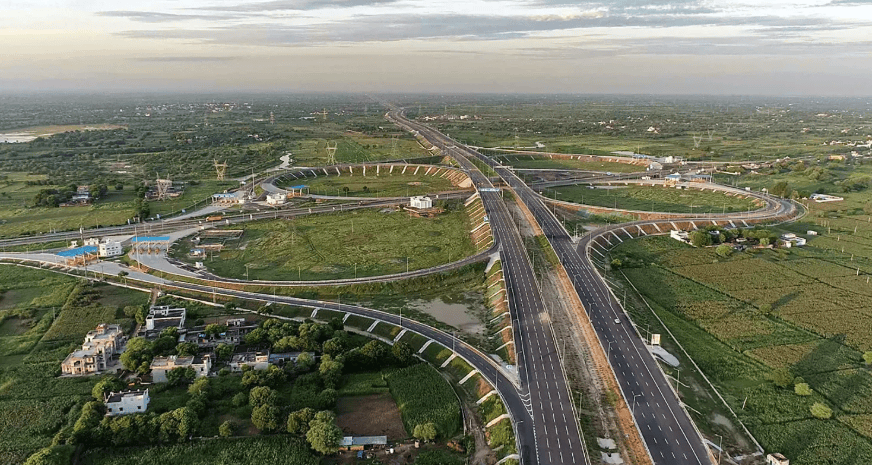

सड़क परिवहन: भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो लगभग 63.73 लाख किलोमीटर फैला हुआ है।

सड़क नेटवर्क में विभिन्न प्रकार की सड़कें शामिल हैं, जैसे:

- राष्ट्रीय राजमार्ग

- राज्य राजमार्ग

- जिला सड़कें

- ग्रामीण सड़कें

भारत में सड़क परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लगभग 87% यात्री यातायात को संभालता है।

यह 60% से अधिक माल परिवहन का भी प्रबंधन करता है।

भारतीय सरकार सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति देती है।

यह क्षेत्र में विकास और वृद्धि के लिए कई अवसर पैदा करता है।

बुनियादी ढांचा और सड़क परिवहन पर प्रभाव

- सड़क नेटवर्क: भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, जो लगभग 63.73 लाख किमी को कवर करता है। इस नेटवर्क में विभिन्न प्रकार की सड़कें शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं।

- राष्ट्रीय राजमार्ग: 1,44,634 किमी

- राज्य राजमार्ग: 1,86,908 किमी

- अन्य सड़कें: 59,02,539 किमी

- सड़क परिवहन का महत्व: सड़क परिवहन भारत में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुल यात्री यातायात का लगभग 87% और माल का 60% से अधिक संभालता है।

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI): भारतीय सरकार स्वचालित मार्ग के तहत सड़क और राजमार्ग में 100% FDI की अनुमति देती है।

- सड़क घनत्व: सड़क घनत्व, जो प्रति 1,000 वर्ग किमी क्षेत्र में सड़क की लंबाई को मापता है, देश भर में भिन्न होता है। वित्तीय वर्ष 2019 में, चंडीगढ़ संघीय क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व था, जो 1,000 वर्ग किलोमीटर में 22.6 हजार किलोमीटर से अधिक था। राज्यों में, केरल ने 1,000 वर्ग किलोमीटर में 6.7 हजार किमी के साथ पहला स्थान प्राप्त किया।

भारत में सड़क परिवहन का वर्गीकरण

1. राष्ट्रीय राजमार्ग: ये सड़कें भारत के कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2% बनाती हैं लेकिन 40% से अधिक यातायात का संचालन करती हैं। इन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा निर्मित और बनाए रखा जाता है।

भारत में सड़क परिवहन की वर्गीकरण

- राष्ट्रीय राजमार्ग: ये सड़कें भारत के कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2% हैं, लेकिन 40% से अधिक यातायात का संचालन करती हैं। इन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा बनाया और बनाए रखा जाता है।

- NH44: यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।

- गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे: यह परियोजना दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को छह लेन वाले सुपर हाईवे से जोड़ती है।

- उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर: उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जबकि पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है।

- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI): यह स्वायत्त निकाय, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत है, 1995 में स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार है।

- अन्य महत्वपूर्ण राजमार्ग: NH4 बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ता है, NH6 सूरत और कोलकाता को जोड़ता है, और NH15 असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है।

2. राज्य राजमार्ग: ये सड़कें राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों और राज्य के भीतर महत्वपूर्ण कस्बों से जोड़ती हैं। ये भारत में कुल सड़क लंबाई का 4% बनाती हैं और इन्हें राज्य सरकारों द्वारा निर्मित और बनाए रखा जाता है।

3. जिला सड़कें: जिला सड़कें जिला मुख्यालय और जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के बीच जोड़ने वाली लिंक के रूप में कार्य करती हैं। ये भारत में कुल सड़क लंबाई का 14% हैं और इन्हें जिला परिषद द्वारा बनाए रखा जाता है।

4. ग्रामीण सड़कें: ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक लिंक प्रदान करती हैं और भारत में कुल सड़क लंबाई का लगभग 80% बनाती हैं। ये दूरदराज के गांवों और कृषि क्षेत्रों को बड़े कस्बों और शहरों से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

5. सीमा सड़क संगठन: 1960 में स्थापित, यह संगठन रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है ताकि भारत के उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमाओं के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों में सुधार किया जा सके। यह पहल रक्षा तैयारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

6. भारतमाला परियोजना: यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राजमार्गों पर माल और यात्री परिवहन की दक्षता को बढ़ाना है। इसमें आर्थिक गलियारों, अंतर्संविधानों, और फ़ीडर मार्गों का विकास शामिल है, साथ ही राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता, सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क सड़कों, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कों, ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे, और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) से बचे हुए कार्यों को पूरा करने में सुधार शामिल है।

निष्कर्ष: भारत का विस्तृत सड़क नेटवर्क, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ज़िला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं, इसके परिवहन अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण है। यह नेटवर्क देशभर में लोगों और वस्तुओं के कुशल आंदोलन की अनुमति देता है। सरकार, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और भारतमाला परियोजना जैसे पहलों के माध्यम से, कनेक्टिविटी में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समर्पित है।

भारतीय रेल: स्वतंत्रता के लिए संस्कृतियों का संगम

भारतीय रेल, भारी सामान और यात्रियों के लिए लंबी दूरी पर भूमि परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। रेलवे के लिए उपयोग किए जाने वाले गेज विभिन्न देशों में भिन्न होते हैं और उन्हें मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- ब्रॉड गेज: 1.5 मीटर से अधिक।

- स्टैंडर्ड गेज: 1.44 मीटर।

- मीटर गेज: 1 मीटर।

- छोटा गेज: 1 मीटर से कम।

महात्मा गांधी ने भारतीय रेल की भूमिका को विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करने में मान्यता दी, जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान रही।

महाद्वीपों में रेल परिवहन

कम्युटर ट्रेन्स:

- कम्युटर ट्रेन्स का उपयोग कई देशों में किया जाता है, जिसमें यूके, यूएसए, जापान, और भारत शामिल हैं। ये ट्रेन्स दैनिक परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो शहरों के भीतर लाखों यात्रियों को काम पर ले जाती हैं।

यूरोप का घना रेल नेटवर्क:

- यूरोप दुनिया के सबसे घने रेल नेटवर्क में से एक का दावा करता है, जिसमें लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, और वारसॉ जैसे शहरों में प्रमुख रेल हेड्स हैं। यह विस्तृत नेटवर्क महाद्वीप भर में कुशल परिवहन को सुविधाजनक बनाता है।

अंडरग्राउंड रेलवेज:

- अंडरग्राउंड रेलवे शहरी परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि लंदन और पेरिस में, जो सतह पर भीड़भाड़ को कम करने में मदद करते हैं और यात्रियों के लिए तेज़ परिवहन का एक साधन प्रदान करते हैं।

भारतमाला योजना

भारतमाला योजना एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य तटीय सीमांत क्षेत्रों में राज्य सड़कों का विकास करना, गैर-महान बंदरगाहों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना और पिछड़े क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, और पर्यटक स्थलों तक पहुंच को बढ़ाना है। योजना के प्रमुख घटक हैं:

- सेतु भारतम परियोजना: लगभग 1500 प्रमुख पुलों और 200 रेलवे ओवर ब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण करने पर केंद्रित।

- जिला मुख्यालय कनेक्टिविटी योजना: जिला मुख्यालयों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार के लिए लगभग 9000 किलोमीटर नए घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना।

रूस:

- रूस में, रेलवे परिवहन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो देश के कुल परिवहन का लगभग 90 प्रतिशत है। रेलवे नेटवर्क विशेष रूप से देश के पश्चिमी भाग में, विशेष रूप से उराल पर्वत के पश्चिम में घनी है।

उत्तर अमेरिका:

उत्तर अमेरिका की रेल नेटवर्क विश्व के सबसे विशाल नेटवर्क में से एक है, जो वैश्विक कुल का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है। रेल परिवहन इस क्षेत्र की अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो विशाल दूरियों में सामान और यात्रियों की आवाजाही को सहज बनाता है।

- उत्तर अमेरिका की रेल नेटवर्क विश्व के सबसे विशाल नेटवर्क में से एक है, जो वैश्विक कुल का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है। रेल परिवहन इस क्षेत्र की अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो विशाल दूरियों में सामान और यात्रियों की आवाजाही को सहज बनाता है।

कनाडा:

- कनाडा में, रेलमार्ग मुख्यतः सरकारी क्षेत्र में हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं, जिसमें कम जनसंख्या वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। रेल नेटवर्क दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने और सामान, विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों, के परिवहन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कोंकण रेलवे

कोंकण रेलवे, जो 1998 में पूरा हुआ, भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह रेल मार्ग 760 किलोमीटर लंबा है और महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटका के मंगलौर से जोड़ता है। इसे एक इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में जाना जाता है, जो 146 नदियों और धाराओं को पार करता है, लगभग 2000 पुलों की विशेषता है, और 91 सुरंगों को शामिल करता है। विशेष रूप से, इसमें एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है, जो लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी है। यह परियोजना महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका राज्यों के सहयोगी प्रयास का परिणाम थी।

दक्षिण अमेरिका:

- दक्षिण अमेरिका में, रेल नेटवर्क अर्जेंटीना के पाम्पास और ब्राजील के कॉफी उगाने वाले क्षेत्र में सबसे घना है। ये क्षेत्र मिलकर दक्षिण अमेरिका के कुल रेल मार्ग की लंबाई का 40 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।

- दक्षिण अमेरिका में केवल एक महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को चिली के वाल्पाराइसो से एंडीज पहाड़ों के पार जोड़ता है। यह मार्ग उस्पालाटा पास से गुजरता है, जो 3,900 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

क्या आप जानते हैं?

भारतीय रेलवे अपनी पटरियों को चौड़ाई के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित करता है:

- ब्रॉड गेज: रेल के बीच की दूरी 1.676 मीटर है, और 2019-20 के अनुसार इसकी कुल लंबाई 63,950 किमी है।

- मीटर गेज: रेल के बीच की दूरी 1 मीटर है, और 2019-20 के अनुसार इसकी कुल लंबाई 2,402 किमी है।

- नैरो गेज: रेल के बीच की दूरी या तो 0.762 मीटर या 0.610 मीटर है, और 2019-20 के अनुसार इसकी कुल लंबाई 1,604 किमी है।

भारतीय रेल: लोगों, प्रगति और चुनौतियों को जोड़ना

दुनिया के सबसे लंबे और बड़े सरकारी उद्यम

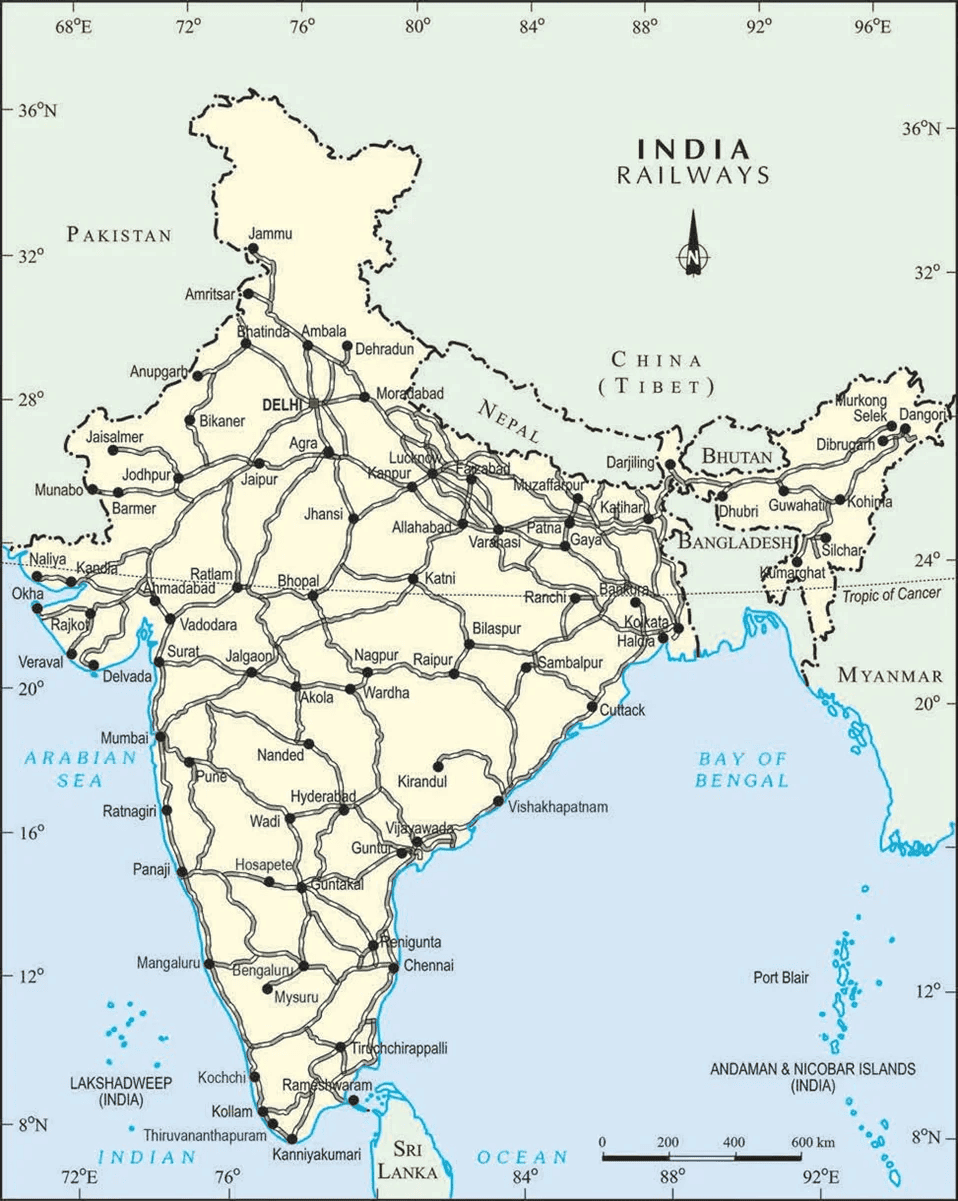

भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया में सबसे लंबे नेटवर्क में से एक है और यह देश का सबसे बड़ा सरकारी उद्यम भी है। यह माल और यात्रियों दोनों के परिवहन को सुगम बनाता है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देता है। (चित्र देखें)

भारतीय रेल का उद्भव:

- यह पहली बार 1853 में, मुंबई से ठाणे (34 किमी) के बीच शुरू किया गया था। इसे ब्रिटिश द्वारा मुख्य शहरी केंद्रों से आंतरिक क्षेत्रों को जोड़ने के इरादे से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य संसाधनों का शोषण करना था, अर्थात कच्चे माल का निर्यात और ब्रिटिश वस्तुओं का आयात।

क्षेत्रीय विभाजन:

- भारत में, रेलवे प्रणाली को 16 जोनों में विभाजित किया गया है। (चित्र देखें)

भारतीय रेल का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम:

- भारतीय रेल ने मीटर और संकीर्ण गेज को चौड़े गेज में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, भाप इंजनों को डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों से बदल दिया गया है। इससे ट्रेनों की गति और माल ढोने की क्षमता में वृद्धि हुई है।

मेट्रो रेल:

मेट्रो रेल ने भारत में शहरी परिवहन प्रणाली में क्रांति ला दी है, जिससे यात्रा करना आसान, सुरक्षित और तेज हो गया है।

- मेट्रो रेल ने भारत में शहरी परिवहन प्रणाली में क्रांति ला दी है, जिससे यात्रा करना आसान, सुरक्षित और तेज हो गया है।

प्रभावशाली कारक:

- देश में रेलवे नेटवर्क का वितरण पैटर्न मुख्य रूप से भौगोलिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारकों से प्रभावित हुआ है।

उत्तरी मैदान:

- अपनी विशाल समतल भूमि, उच्च जनसंख्या घनत्व और समृद्ध कृषि संसाधनों के साथ, उन्होंने विकास के लिए सबसे अनुकूल स्थिति प्रदान की।

पहाड़ी क्षेत्र:

- उपमहाद्वीप क्षेत्र में, रेलवे ट्रैक निम्न पहाड़ियों, दर्रों या सुरंगों के माध्यम से बिछाए जाते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र भी भारतीय रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए प्रतिकूल हैं, क्योंकि वहां ऊँचाई,Sparse जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी है।

भारतीय रेल द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ:

- चोरी और क्षति:

भारतीय रेलवे द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- चोरी और क्षति: रेलवे संपत्ति की चोरी और क्षति की घटनाएँ अक्सर होती हैं। इसमें किमती सामान की चोरी और रेलवे संपत्तियों का वंडलिज्म शामिल है, जो भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है।

2. चेन पुलिंग के कारण देरी

- यात्री अक्सर अनावश्यक रूप से आपातकालीन चेन खींचते हैं, जिससे ट्रेन के कार्यक्रम में देरी होती है। यह प्रथा ट्रेनों के समय पर संचालन को बाधित करती है और अन्य यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनती है।

3. टिकट से संबंधित समस्याएँ

- यात्रियों के बिना वैध टिकट यात्रा करने की समस्याएँ हैं। यह मुद्दा न केवल राजस्व को प्रभावित करता है, बल्कि यात्रियों के बीच व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में भी चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

महाद्वीपीय भारतीय रेलवे लाइने

महाद्वीपीय रेलवे एक महाद्वीप के पार फैले होते हैं, जो इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। ये रेलवे आर्थिक और राजनीतिक कारणों से बनाए गए थे। भारत में, कई महत्वपूर्ण महाद्वीपीय रेलवे लाइने देश की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत में कुछ प्रमुख ट्रांस-कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइनें निम्नलिखित हैं:

1. ट्रांस-साइबेरियन रेलवे (रूस):

- यह रूस में एक प्रमुख रेल मार्ग है, जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक तक जाता है।

- यह मार्ग महत्वपूर्ण शहरों जैसे मॉस्को, उफा, नोवोसिबिर्स्क, इरकुत्स्क, चिता, और खाबारोव्स्क से होकर गुजरता है।

- यह दुनिया का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण ट्रांस-कॉन्टिनेंटल रेलवे है, जिसे डबल-ट्रैक और विद्युत चालित होने के लिए जाना जाता है।

- यह रेलवे एशियाई क्षेत्र को यूरोपीय बाजारों के लिए खोलता है, जिसमें महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएँ जैसे उराल पर्वत और ओब और येनीसेई नदियाँ शामिल हैं।

- मार्ग के沿沿 चिता और इरकुत्स्क जैसे प्रमुख शहर क्रमशः महत्वपूर्ण कृषि और फर केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

- इस रेलवे में दक्षिणी क्षेत्रों के लिए कनेक्टिंग लिंक भी हैं, जिनमें ओडेसा (यूक्रेन), बाकू (अज़रबैजान), ताशकंद (उज़्बेकिस्तान), उलान बातर (मंगोलिया), और शेन्झेन (चीन) शामिल हैं।

2. ट्रांस-कनाडियन रेलवे:

- यह रेलवे लाइन कनाडा में 7,050 किमी फैली हुई है, जो पूर्व में हैलिफैक्स को प्रशांत तट पर वैंकूवर से जोड़ती है, और मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, और कालगरी जैसे शहरों से गुजरती है।

- 1886 में निर्मित, यह कनाडा की आर्थिक रीढ़ के रूप में कार्य करती है, जिससे गेहूँ और मांस जैसे सामानों का निर्यात संभव होता है।

3. यूनियन और पैसिफिक रेलवे:

- यह रेलवे लाइन न्यूयॉर्क को अटलांटिक तट पर से सैन फ्रांसिस्को तक प्रशांत तट पर जोड़ती है।

- यह महत्वपूर्ण निर्यात जैसे खनिज, अनाज, कागज, रासायनिक पदार्थ, और यंत्र परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस-कॉन्टिनेंटल रेलवे:

रेलवे:

- यह रेलवे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, जो पश्चिमी तट पर पर्थ को पूर्वी तट पर सिडनी से जोड़ता है।

ओरिएंट एक्सप्रेस:

- ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से ईस्तांबुल के बीच संचालित होता है, जो लंदन से इस्तांबुल तक की यात्रा समय को 10 दिनों से घटाकर 96 घंटे कर देता है।

- यह मार्ग विभिन्न वस्तुओं का निर्यात करने में सहायक है, जिसमें पनीर, बेकन, ओट्स, शराब, फलों और मशीनरी शामिल हैं।

पाइपलाइनें

- पाइपलाइनें तरल और गैसों, जैसे पानी, पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस का परिवहन करने के लिए उपयोग की जाती हैं, ताकि निरंतर प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

- पाइपलाइनें लंबी दूरी पर तरल और गैसों का परिवहन करने का सबसे सुविधाजनक और प्रभावी तरीका हैं।

- ठोस पदार्थों को भी स्लरी में बदलकर पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन किया जा सकता है।

- न्यूजीलैंड में, दूध को फार्मों से कारखानों तक पाइपलाइनों के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।

- यू.एस.ए. में कुल माल के लगभग 17 प्रतिशत को टन-किमी के हिसाब से पाइपलाइनों के माध्यम से ले जाया जाता है।

- यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया, और भारत में, पाइपलाइनें तेल के कुओं को रिफाइनरियों और पोर्ट या घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए उपयोग की जाती हैं।

भारत में पाइपलाइनें: OIL और GAIL नेटवर्क:

- ऑइल इंडिया लिमिटेड (OIL): OIL पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत है और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। इसे 1959 में स्थापित किया गया था और यह एशिया की पहली क्रॉस-कंट्री पाइपलाइन के लिए जिम्मेदार है, जो असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बिहार के बारौनी रिफाइनरी तक 1,157 किमी फैली हुई है। इस पाइपलाइन को 1966 में कानपुर तक बढ़ाया गया।

- गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL): GAIL को 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए स्थापित किया गया था।

पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क:

पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क भारत के परिवहन प्रणाली में एक नई वृद्धि है। इसने दूरस्थ क्षेत्रों में रिफाइनरी जैसे बड़ौनी, मथुरा, और पानीपत में स्थित होने की संभावना बनाई है, साथ ही गैस-आधारित उर्वरक संयंत्र, जो केवल पाइपलाइन संरचना के कारण संभव हो पाए हैं।

पाइपलाइन संरचना की अर्थशास्त्र:

- पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत उच्च होती है, लेकिन इसके बाद के संचालन की लागत न्यूनतम होती है।

- पाइपलाइन ट्रांस-शिपमेंट हानि या देरी को समाप्त करती हैं, जिससे यह एक कुशल परिवहन साधन बन जाती हैं।

भारत में तीन महत्वपूर्ण नेटवर्क:

- असम से कानपुर: यह नेटवर्क ऊपरी असम से कानपुर तक तेल परिवहन करता है, जो गुवाहाटी, बड़ौनी, और इलाहाबाद से होकर गुजरता है।

- सालाया से जालंधर: यह नेटवर्क गुजरात के सालाया से पंजाब के जालंधर तक चलता है, जो विरामगाम, मथुरा, दिल्ली, और सोनीपत से होकर गुजरता है।

- हज़ीरा-विजैपुर-जगदीशपुर (HVJ): यह 1,700 किमी लंबी क्रॉस-कंट्री गैस पाइपलाइन, जिसे GAIL ने बनाया है, मुंबई हाई और बास्सेइन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, पावर, और औद्योगिक परिसर से जोड़ती है।

नागरिक उड्डयन सभी गैर-सैन्य और गैर-सरकारी उड्डयन गतिविधियों को संदर्भित करता है, जिसमें नागरिक और वाणिज्यिक उड़ानें शामिल हैं। यह उड़ान के दो प्रमुख श्रेणियों में से एक है। अधिकांश देश अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के सदस्य हैं, जो नागरिक उड्डयन के लिए सामान्य मानक और सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने का कार्य करता है।

- शिकागो संधि, जिसे 1944 में स्थापित किया गया, अनुबंधित देशों को हवाई क्षेत्र के सुरक्षित और मानकीकृत उपयोग के लिए नियम बनाने की आवश्यकता होती है ताकि हवाई परिवहन की सुरक्षा, प्रदर्शन और नियमितता सुनिश्चित हो सके।

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वाणिज्यिक उड्डयन तेजी से बढ़ा, जिसमें अक्सर पूर्व सैन्य पायलटों का उपयोग लोगों और माल को परिवहन करने के लिए किया जाता था।

- जो फैक्टरियाँ पहले बमवर्षक बनाती थीं, वे जल्दी से यात्री विमानों जैसे डगलस DC4 बनाने की ओर मुड़ गईं।

- यह वृद्धि विश्व भर में सैन्य हवाई क्षेत्रों की उपलब्धता द्वारा और बढ़ाई गई, जिन्हें नागरिक उड्डयन के लिए पुनः उपयोग किया गया।

- संयुक्त राज्य में डी हविलैंड कॉमेट पहला वाणिज्यिक जेट था जो सेवा में आया।

नागरिक उड्डयन का महत्व

- नागरिक उड्डयन वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व में एकमात्र उच्च गति परिवहन नेटवर्क प्रदान करता है। यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा देता है।

- उड्डयन उद्योग का रोजगार पर विशाल प्रभाव है, जो विश्व स्तर पर 65,544,440,000 नौकरियों का समर्थन करता है, जिसमें 10.2 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियां शामिल हैं।

- एयरलाइंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल संगठन, और हवाई अड्डे लगभग 3.5 मिलियन लोगों को सीधे रोजगार देते हैं, जबकि निजी एरोस्पेस क्षेत्र, जिसमें विमानों, प्रणालियों, और इंजनों का निर्माण शामिल है, 1.2 मिलियन लोगों को रोजगार देता है।

- उड्डयन विश्वसनीय हवाई परिवहन सेवाएं प्रदान करता है जो आवश्यक जरूरतों जैसे खाद्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, और सुरक्षित समुदायों तक पहुंच सुनिश्चित करके जीवन स्तर में सुधार करता है।

- यह लंबी दूरी के परिवहन का सबसे कुशल और सुरक्षित तरीका भी है।

- कई दूर-दराज के समुदायों में, उड्डयन अक्सर महत्वपूर्ण आपूर्ति पहुंचाने और प्राकृतिक आपदाओं, अकालों, और संघर्षों के दौरान आपातकालीन मानवता सहायता प्रदान करने का एकमात्र व्यावहारिक साधन होता है।

- हवाई परिवहन दूर-दराज और आसपास के क्षेत्रों में एक आवश्यक सेवा है, जो महत्वपूर्ण कनेक्शन प्रदान करता है जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होते।

नागरिक उड्डयन के प्रकार

नागरिक उड्डयन को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- व्यावसायिक हवाई परिवहन: इसमें नियमित और अनियमित यात्री और माल उड़ानें शामिल हैं। व्यावसायिक उड्डयन नागरिक उड्डयन का एक भाग है, लेकिन यह विशेष रूप से शुल्क या किराए के लिए विमानों का संचालन करने से संबंधित है।

- हवाई कार्य: हवाई कार्य में कृषि, फोटोग्राफी, सर्वेक्षण, और खोज एवं बचाव जैसी विभिन्न पेशेवर सेवाओं के लिए विमानों का उपयोग शामिल है। यह कृषि कार्य, निर्माण, फोटोग्राफी, सर्वेक्षण, अवलोकन और गश्त, खोज और बचाव, और विज्ञापन जैसे उद्देश्यों के लिए विमान का संचालन करने को संदर्भित करता है।

- सामान्य उड्डयन: सामान्य उड्डयन में सभी अन्य नागरिक उड़ानें शामिल हैं, चाहे वे निजी हों या व्यावसायिक। इस श्रेणी में कॉर्पोरेट और व्यवसायिक उड्डयन के साथ-साथ मनोरंजक उड़ानें भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) सामान्य उड्डयन को उस सभी नागरिक उड्डयन विमानों के संचालन के रूप में परिभाषित करता है जो व्यावसायिक हवाई परिवहन या उड्डयन सेवाओं के अंतर्गत नहीं आते। सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए, ICAO हवाई कार्य को शामिल करने के लिए उड्डयन की एक व्यापक परिभाषा का उपयोग करता है।

नागरिक उड्डयन के लाभ

- विकास और संयोगिता: विमानन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बड़े शहरों और छोटे समुदायों को एयरलाइनों, हवाई अड्डों, और हवाई यातायात नियंत्रण संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है। यह संयोगिता 24 घंटे उपलब्ध है और इसे लगातार उन्नत विमान समर्थन करते हैं।

- रोजगार: विमानन दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो विश्वभर में कुल 87.7 मिलियन नौकरियों का समर्थन करता है, जिसमें से 11.3 मिलियन नौकरियां उद्योग के भीतर प्रत्यक्ष हैं।

- आर्थिक योगदान: विमानन वैश्विक GDP में $3.5 ट्रिलियन का योगदान करता है। यदि विमानन को एक देश माना जाए, तो यह दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रैंक करेगा, जो रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

- पर्यटन और वैश्विक संयोगिता: पर्यटन का एक अग्रदूत होने के नाते, विमानन 58% विदेशी पर्यटकों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने में सहायता करता है। हवाई यात्रा लोगों को नए देशों का अन्वेषण करने, उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों पर आराम करने, व्यापारिक संबंध विकसित करने, और दोस्तों और परिवार से मिलने की अनुमति देती है। एक बढ़ती हुई आपस में जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में, विमानन दुनिया भर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करता है।

- कोविड-19 का प्रभाव: एयर ट्रांसपोर्ट एक्शन ग्रुप (ATAG) द्वारा सितंबर 2021 में जारी की गई रिपोर्ट ने विमानन उद्योग पर कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को उजागर किया। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 44.6 मिलियन नौकरियां जो विमानन द्वारा समर्थित थीं, महामारी के कारण जोखिम में थीं, और विमानन द्वारा सामान्यतः समर्थित $1.7 ट्रिलियन की आर्थिक गतिविधि संकट में थी।

विश्व बैंक ने रिपोर्ट किया कि हर वर्ष दुनिया भर में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो 2015 में 3.44 बिलियन के अस्थायी उच्च स्तर पर पहुंच गई। इसी प्रकार, दुनिया भर में पंजीकृत एयरलाइनों के लिए प्रस्थान की संख्या भी 2015 में चरम पर थी, जिसमें लगभग 33 मिलियन प्रस्थान शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 2014 में कुल यात्री मील, जो प्रत्येक हवाई अड्डे के खंड में उड़ाए गए हवाई मीलों और उस खंड में ले जाए गए यात्रियों की संख्या का गुणनफल जोड़कर गणना की जाती है, 607,772 मिलियन मील थी।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|