सतत विकास | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

सतत विकास

समाचार में

- NITI Aayog ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का भारत सूचकांक (SDG Index 2.0) का दूसरा संस्करण जारी किया है।

- यह सूचकांक भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 2030 के SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रगति को दस्तावेजित करता है।

- 2020 संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा SDGs के अपनाने की 5वीं वर्षगांठ होगी।

- ‘विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित किए।’ यह सतत विकास की सबसे व्यापक रूप से स्वीकार की गई परिभाषा है, जिसे ब्रंडलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट हमारा सामान्य भविष्य (1987) में प्रस्तुत किया था।

- सतत विकास (SD) लोगों और ग्रह के लिए एक समावेशी, सतत और लचीले भविष्य के निर्माण की दिशा में समन्वित प्रयासों की मांग करता है।

सतत विकास के मुख्य तत्व

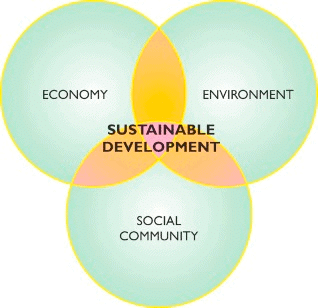

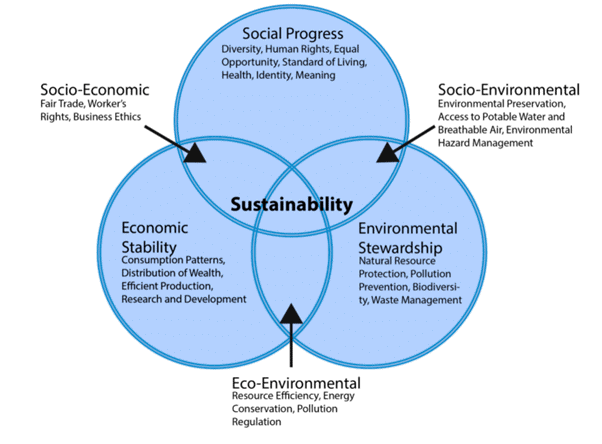

- सतत विकास के तीन मुख्य तत्व हैं: आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण। इन्हें संतुलित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- सतत आर्थिक वृद्धि, सतत आजीविका प्राप्त करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना और उचित प्रौद्योगिकी सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

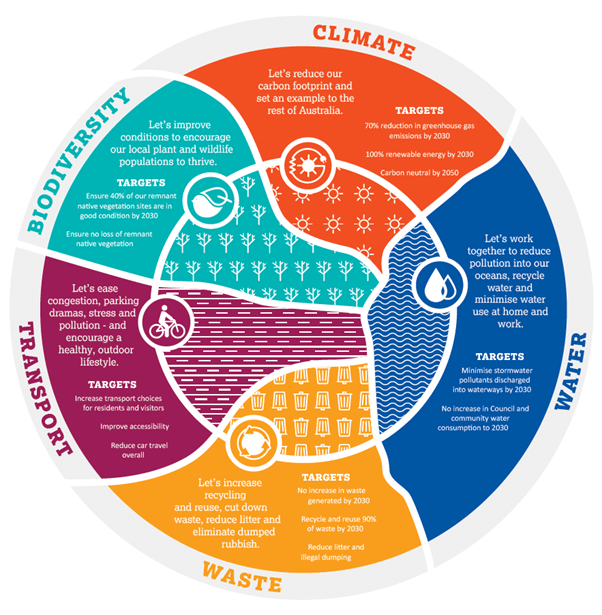

पर्यावरणीय स्थिरता

- यह प्रकृति को संसाधनों के अंतहीन स्रोत के रूप में उपयोग से रोकता है और इसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करता है।

- पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, जल बचत, सतत गतिशीलता का समर्थन और सतत निर्माण एवं वास्तुकला में नवाचार जैसे पहलू कई मोर्चों पर पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने में योगदान करते हैं।

सामाजिक स्थिरता

लिंग समानता, लोगों, समुदायों और संस्कृतियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है ताकि दुनिया भर में जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का एक उचित और समान वितरण प्राप्त किया जा सके।

आर्थिक स्थिरता

- सभी के लिए धन उत्पन्न करने वाले समान आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए।

- आर्थिक संसाधनों का निवेश और समान वितरण।

- हर प्रकार और आयाम में गरीबी का उन्मूलन।

वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण

- यदि लोग अपने स्थानीय संसाधनों और प्रथाओं को परिवर्तन की प्रक्रिया में योगदान करने में सक्षम होते हैं, तो विकास न केवल स्थायी बनता है, बल्कि गति भी पकड़ता है।

- संयुक्त पारंपरिक और वैज्ञानिक ज्ञान को समुदाय ज्ञान कहा जाता है।

- कई क्षेत्रों में स्थायी विकास (SD) की दिशा में आगे बढ़ने के लिए समुदाय ज्ञान की आवश्यकता होगी।

- स्थानीय ज्ञान जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी एक संभावित स्रोत है।

- भारत में पारंपरिक ज्ञान के महत्व को राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) और पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (TKDL) जैसी पहलों के माध्यम से मान्यता मिली है।

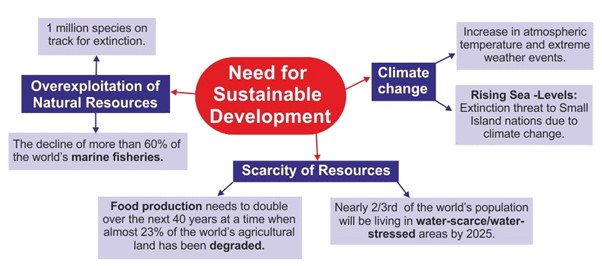

वैश्विक मुद्दे जो स्थायी विकास से संबंधित हैं

- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का असमान विकास (उत्तर-दक्षिण विभाजन)

- जैव विविधता का नुकसान: पिछले 20 वर्षों में बढ़ते प्रयासों के बावजूद, दुनिया की जैव विविधता का नुकसान जारी है।

- जलवायु परिवर्तन: एक वैश्विक समस्या के रूप में, जलवायु परिवर्तन के लिए एक वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। विकासशील देशों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- जलवायु परिवर्तन से निपटना और स्थायी विकास को बढ़ावा देना दो आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं।

- बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs): सभी धनी और गरीबों के लिए नवाचार के परिणामों तक सस्ती पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कल्याण की आवश्यकता है, जो स्थायी विकास की ओर ले जा सकता है।

स्थायी विकास पर वैश्विक पहलों

स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972: यह वैश्विक एजेंडे पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को शामिल करने की दिशा में पहला कदम था। इसके परिणामस्वरूप स्टॉकहोम घोषणा हुई जिसमें कुछ सिद्धांत और एक कार्य योजना शामिल थी जिसमें पर्यावरण नीति के लिए सिफारिशें थीं। UNEP को 1972 में स्थापित किया गया ताकि यह अन्य संगठनों के कार्यक्रमों में पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक हो सके।

पृथ्वी सम्मेलन, 1992: यह ब्रंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट का प्रत्यक्ष परिणाम था। यह रियो डी जनेरो में आयोजित किया गया। सम्मेलन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज़ बने:

- (i) जलवायु परिवर्तन पर ढांचा सम्मेलन (UNFCCC)

- (ii) जैव विविधता पर सम्मेलन

- (iii) वन सिद्धांतों पर वक्तव्य

- (iv) रियो घोषणा एजेंडा 21

क्योटो प्रोटोकॉल, 1997

रियो 10, 2002: रियो परिणामों का 10 साल का मूल्यांकन (रियो 10) जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन (WSSD) का रूप लिया।

रामसर सम्मेलन, 1971

विश्व धरोहर सम्मेलन, 1972: यह विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की पहचान और संरक्षण करता है। यह 'धरोहर स्थलों' की एक सूची तैयार करता है, जो 'उत्कृष्ट वैश्विक मूल्य' वाले सांस्कृतिक, प्राकृतिक या मिश्रित क्षेत्र हैं और इसलिए इन्हें सभी मानवता के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में लुप्तप्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों (CITES), 1973

- जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन (CMS), 1979

- ओज़ोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन, 1985

- ओज़ोन परत को कमजोर करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987

- बेसल सम्मेलन, 1989

- जैव विविधता पर सम्मेलन, 1992

- संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुकाबला करने के लिए मरुस्थलीकरण, 1994

- रोटरडैम सम्मेलन, 1998

- स्टॉकहोम सम्मेलन पर स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, 2001

- वैश्विक बाघ मंच, 1993

- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, 1946

- मिनामाटा सम्मेलन, 2013

जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियाँ: कार्बन संधारण, कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट, कार्बन व्यापार, कार्बन ऑफ़सेटिंग, कार्बन टैक्स, भू-इंजीनियरिंग।

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास आयोग (CSD)

- संयुक्त राष्ट्र महासागर कानून सम्मेलन (UNCLOS)

- जलवायु वित्त आर्किटेक्चर: ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड (GCF), अनुकूलन फ़ंड (AF) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)

- वनों की कटाई और वन क्षति से उत्सर्जन में कमी (REDD) और REDD

- पेरिस समझौता, 2015

- स्वच्छ विकास तंत्र ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन को कुशल और साउंड तकनीकों के माध्यम से कम करने का एक तरीका है।

- जलवायु-समझदारी वाले कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन (GACSA)

- हरी अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए साझेदारी (PAGE)

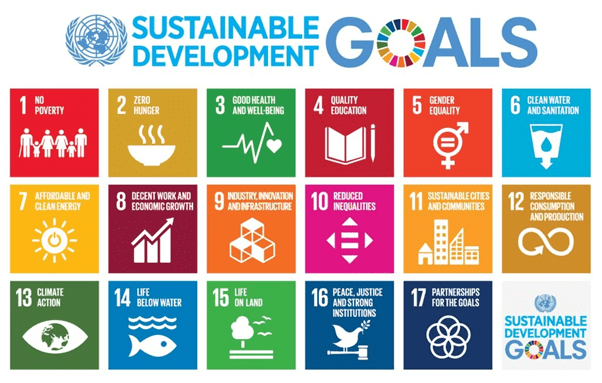

सतत विकास लक्ष्य (SDGs):

- (i) सतत विकास को मुख्यधारा में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) ने सतत विकास और SDGs के लिए 2030 एजेंडा लॉन्च किया।

- (ii) यह सार्वभौमिक, एकीकृत और परिवर्तनकारी एजेंडा ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है जो गरीबी समाप्त करेगा और अगले 15 वर्षों में एक अधिक सतत दुनिया का निर्माण करेगा।

- (iii) 2030 तक हासिल करने के लिए 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी मोर्चों पर कार्य की आवश्यकता है - सरकारें, व्यवसाय, नागरिक समाज और लोग हर जगह भूमिका निभाते हैं।

- (iv) SDGs कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।

वैश्विक पहलों में रोडब्लॉक्स:

संप्रभुता के सदस्य राज्यों के दावे और बढ़ती पर्यावरणीय परस्पर निर्भरता तथा संगठित कार्रवाई की आवश्यकता को सामंजस्य में लाना। उदाहरण के लिए: उत्तर-दक्षिण विभाजन को पार करना अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण प्रणाली के सामने एक प्रमुख बाधा है। ‘उत्तर’ विश्व की जनसंख्या केवल 20% है लेकिन यह विश्व की ऊर्जा का 80% उपभोग करता है; दूसरी ओर, ‘दक्षिण’, जो विश्व के विकासशील देशों का समावेश करता है, अपनी जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वैश्विक सामान्य (सागर, अंतरिक्ष और अंटार्कटिका) की निगरानी और विनियमन के लिए तरीके। किसी की संपत्ति न होना संरक्षण के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य कर सकता है।

- ‘उत्तर’ विश्व की जनसंख्या केवल 20% है लेकिन यह विश्व की ऊर्जा का 80% उपभोग करता है; दूसरी ओर, ‘दक्षिण’, जो विश्व के विकासशील देशों का समावेश करता है, अपनी जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

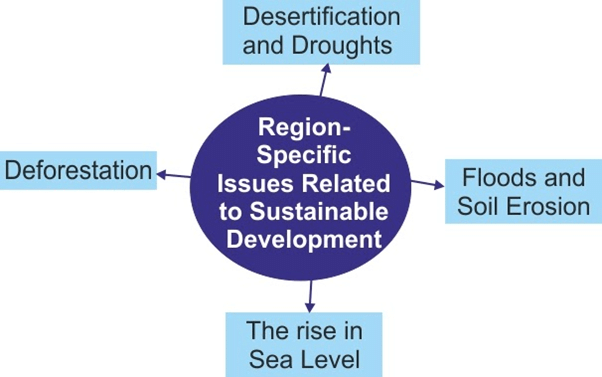

क्षेत्रीय पहल

क्षेत्रीय तंत्र पारिस्थितिकीय प्रदूषण और साझा नदियों और जल निकायों के प्रदूषण जैसे पार सीमा मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रभावी साधन हैं, जिन्हें राष्ट्र अकेले हल नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्रीय तंत्र में लेन-देन की लागत कम होती है, समय कम लगता है और सफलता की संभावना अधिक होती है।

- यूरोपीय संघ (EU): इसने कुछ पर्यावरणीय सिद्धांतों को लागू किया जैसे, निवारक सिद्धांत, सहायक सिद्धांत, एकीकृत सिद्धांत, प्रदूषण करने वाला भुगतान करता है सिद्धांत आदि।

- ASEAN के पास कई पर्यावरणीय कानूनी उपकरण हैं।

- SAARC ने पर्यावरण कार्य योजना (1997) को अपनाया।

- आपदा प्रबंधन पर व्यापक ढांचा 2006-2015 को 2006 में आपदा जोखिम कमी और प्रबंधन की विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अपनाया गया।

- SAARC सम्मेलन पर पर्यावरण पर सहयोग को सभी सदस्य राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया और यह 2013 में लागू हुआ।

समुदाय की पहल

स्थायी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सीधे समुदाय स्तर से आती है। गैर सरकारी संगठन (NGOs) वैश्विक और स्थानीय आवश्यकताओं और क्रियाकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। उन्होंने सभी स्तरों पर पर्यावरण कानून और नीति के संविदान, निगरानी और कार्यान्वयन में भूमिका निभाई है।

- IUCN, 1948 ने कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए मसौदा तैयार करने या सचिवालय प्रदान करने में मदद की है।

- नेशनल ग्रीनहाउस गैस इन्वेंट्रीज़ प्रोग्राम (IPCC-NGGIP)।

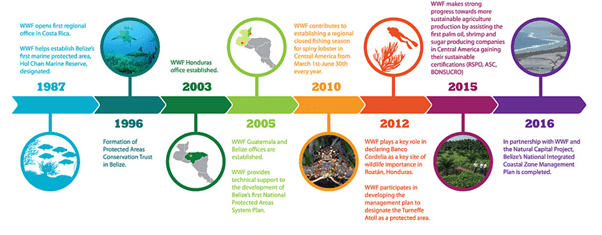

- WWF ने अंतरराष्ट्रीय संरक्षण आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

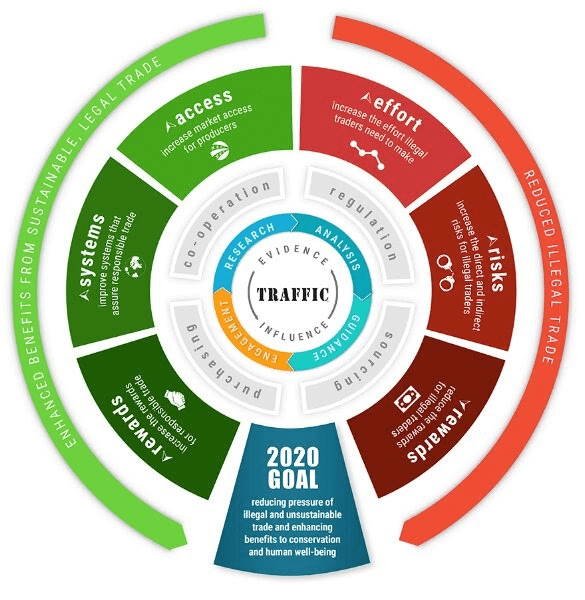

- TRAFFIC: वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, 1976

- वेटलैंड्स इंटरनेशनल

- ग्रीनपीस अनुसंधान, लॉबिंग और कूटनीति के साथ-साथ उच्च-प्रोफ़ाइल, ‘सड़क पर’ कार्यक्रमों का उपयोग करता है, ताकि पर्यावरण समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके और सार्वजनिक बहस के स्तर और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।

- भारत में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, 2002 लगभग पूरी तरह से देश भर में काम कर रहे NGOs के नेटवर्क से प्राप्त इनपुट पर आधारित है।

- इसी तरह, चिपको आंदोलन और साइलेंट वैली आंदोलन सामुदायिक प्रयासों के परिणाम थे।

सहकारी संगठनों की स्थायी विकास में भूमिका

- सहकारी समितियाँ लोगों को基层 स्तर से लेकर सरकार के उच्चतम स्तर तक जोड़ती हैं।

- सहकारी और NGOs ग्रामीण गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के उत्थान में काफी मदद करते हैं और अपने कार्यों के लिए पर्यावरण-हितैषी तकनीकों को अपनाते हैं और लोगों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण: भारत में, AMUL ने ऑपरेशन फ्लड शुरू करके ग्रामीण गरीबों के लिए स्थायी विकास का सबसे सफल सहकारी आंदोलन बन गया।

प्रगति और आगे की चुनौतियाँ

- प्रगति (i) सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, 2019 के अनुसार

- अत्यधिक गरीबी में काफी कमी आई है।

- 2000 से 2017 के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 49% कम हुई है।

- टीकाकरण ने लाखों जिंदगियाँ बचाई हैं।

- दुनिया की अधिकांश जनसंख्या को अब बिजली तक पहुंच प्राप्त है।

- देश हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं: समुद्री संरक्षित क्षेत्र 2010 से दो गुना हो गए हैं।

- देश अवैध मछली पकड़ने के मुद्दे पर ठोस प्रयास कर रहे हैं।

- 186 पक्षों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और लगभग सभी ने अपनी पहली राष्ट्रीय निर्धारित योगदान की जानकारी दी है।

- लगभग 150 देशों ने तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ विकसित की हैं, और 70 से अधिक देशों और यूरोपीय संघ के पास अब स्थायी उपभोग और उत्पादन का समर्थन करने वाली 300 से अधिक नीतियाँ और उपकरण हैं।

- अन्य विभिन्न अभिनेता—अंतरराष्ट्रीय संगठन, व्यवसाय, स्थानीय प्राधिकरण, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज—SDGs के साथ इस तरह से जुड़े हैं कि आने वाले दशक के लिए बड़ी आशा पैदा होती है।

- चुनौतियाँ (i) सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, 2019 के अनुसार

- देशों के बीच और भीतर बढ़ती असमानता पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

- हर 4 में से 3 कुपोषित बच्चे दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में रहते हैं।

- युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना वयस्कों की तुलना में अधिक है।

- लिंग समानता प्राप्त करने में बाधाएँ हैं।

- वैश्विक भुखमरी एक लंबे समय बाद फिर से बढ़ रही है।

- अत्यधिक गरीबी 1990 में 36% से घटकर 2018 में 8.6% हो गई, लेकिन गरीबी में कमी की गति धीमी होने लगी है क्योंकि दुनिया जड़ता, हिंसक संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता का सामना कर रही है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी शहरी क्षेत्रों की तुलना में तीन गुना अधिक है।

- 2018 रिकॉर्ड पर चौथा सबसे गर्म वर्ष था। 2018 में CO2 की सांद्रता बढ़ती रही।

- प्राकृतिक पर्यावरण एक चिंताजनक गति से बिगड़ रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है।

- महासागरीय अम्लीकरण तेज हो रहा है। महासागरीय अम्लता प्री-इंडस्ट्रियल समय की तुलना में 26% अधिक है।

- 1 मिलियन पौधों और जानवरों की प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे में हैं।

- और विघटन अनियंत्रित रूप से जारी है।

SDGs की प्रगति की निगरानी के लिए विभिन्न विधियों का विकास किया गया है।

स्थायी विकास सूचकांक (SDI), 2019

- (i) इसे स्थायी विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) द्वारा जारी किया गया है।

- (ii) SDI का उद्देश्य देशों को उन अंतरालों की पहचान करने में मदद करना है जिन्हें 2030 तक SDGs प्राप्त करने के लिए बंद करने की आवश्यकता है और प्रारंभिक कार्रवाई के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित करना है।

- (iii) भारत 162 देशों में 115वें स्थान पर है।

वैश्विक स्थायी विकास रिपोर्ट (GSDR), 2019

- (i) यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार की गई पहली GSDR है। इसे “भविष्य अब है: स्थायी विकास प्राप्त करने के लिए विज्ञान” शीर्षक दिया गया है।

- (ii) इसने 2030 स्थायी विकास एजेंडे पर प्रगति का मूल्यांकन किया।

- (iii) रिपोर्ट में पाया गया है कि वर्तमान विकास मॉडल स्थायी नहीं है, और की गई प्रगति सामाजिक असमानताओं में worsening और हमारे लिए आवश्यक प्राकृतिक पर्यावरण में संभावित अपरिवर्तनीय गिरावट के माध्यम से उलटने के खतरे में है।

- (iv) पिछले दशक में कुल वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा औसतन लगभग 5% वार्षिक बढ़ी है। इस बीच, 2009 के बाद से नवीकरणीय बिजली (सौर और पवन) की कीमत पांच साल तक गिरती रही है।

आगे का रास्ता

- स्थायी विकास की प्रक्रिया को व्यावहारिक और क्रियाशील बनाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि एक सामान्य फोकस स्थापित किया जाए जो विकास में विभिन्न प्रतिभागियों के दृष्टिकोण और प्रयासों को एकीकृत कर सके, और भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमताओं और शैक्षिक मानकों/स्तरों के संदर्भ में विविधता को पहचान सके।

- विकसित देशों को अपने उत्पादन और खपत के पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है, जिसमें जीवाश्म ईंधनों और प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करना और SDGs के साथ मेल खाने वाले सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल है।

- पर्यावरणीय सामान्य संसाधनों - जैसे कि वायुमंडल, वर्षावन और महासागर - को पारिस्थितिकी सेवा और प्राकृतिक संसाधनों के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में सुरक्षित रखना आवश्यक है। सभी हितधारकों को प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित, पुनर्स्थापित और स्थायी रूप से उपयोग करने के लिए सहयोग करना चाहिए।

- भोजन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि अवसंरचना, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड, और नीतियों में बदलाव हो सके जो वर्तमान अस्थायी स्थिति का समर्थन कर रहे हैं।

- हमारे 2030 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को अनलॉक करने के लिए एक अधिक गहरा, तेज और महत्वाकांक्षी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। विकास नीतियों, प्रोत्साहनों और कार्यों में नाटकीय बदलाव के बिना एक बहुत अधिक सकारात्मक भविष्य प्राप्त करना संभव नहीं है।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|