साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद: दक्षिण-पूर्व एशिया | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

परिचय

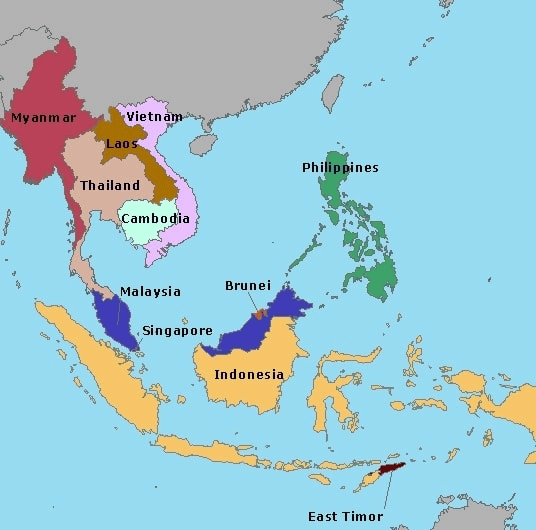

दक्षिण-पूर्व एशिया एशिया का एक बड़ा क्षेत्र है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व और चीन के दक्षिण में स्थित है।

यह क्षेत्र दो भिन्न भागों में बंटा हुआ है:

- महाद्वीपीय दक्षिण-पूर्व एशिया: एक महाद्वीपीय प्रक्षिप्ति।

- द्वीपीय दक्षिण-पूर्व एशिया: महाद्वीप के दक्षिण और पूर्व में द्वीपों और द्वीपसमूहों की एक श्रृंखला।

19वीं सदी के दौरान, दक्षिण-पूर्व एशिया का उपनिवेशीकरण ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड जैसे यूरोपीय शक्तियों द्वारा किया गया।

- 1799 में, डच सरकार ने डच पूर्वी भारत कंपनी के शासन के तहत इंडोनेशियाई द्वीपसमूह के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण प्राप्त किया। अगले एक सदी में, डचों ने पूरे द्वीपसमूह पर नियंत्रण बढ़ाया, जिसमें सुमात्रा और बाली जैसे प्रमुख द्वीप शामिल थे। इस अवधि ने उस समय के लिए आधुनिक सीमाओं की स्थापना की जो बाद में इंडोनेशिया बनेगा।

- 1824 से, ब्रिटिश ने बर्मा पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया, अंततः 1886 तक इसे अपने भारतीय साम्राज्य में शामिल कर लिया। ब्रिटिशों ने धीरे-धीरे प्रायद्वीपीय मलय पर भी अपना नियंत्रण बढ़ाया, जिससे 1874 तक यह क्षेत्र आधुनिक मलेशिया बन गया।

- इसके विपरीत, थाईलैंड एक स्थिर और मजबूत राजशाही के तहत स्वतंत्र रहने में सफल रहा, जिसने स्थानीय प्रमुखों पर केंद्रीय प्राधिकरण को मजबूत किया और यूरोप के साथ व्यापार को खोला।

- इस बीच, फ्रांस ने वियतनाम, लाओस और कंबोडिया का उपनिवेशीकरण किया, और 1887 में फ्रांसीसी इंडोचाइना संघ की स्थापना की।

उपनिवेशीकरण का दक्षिण-पूर्व एशिया की जनसंख्या और अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिशों ने मलेशिया में कुशल पदों के लिए भारतीय और चीनी प्रवासियों को प्राथमिकता दी, जबकि स्थानीय मलेशियाई जनसंख्या को बड़े पैमाने पर किसान श्रमिक के रूप में देखा। इस समय की शिक्षा नीतियों ने जातीय विभाजन को और गहरा किया।

- कंबोडिया में, फ्रांसीसी ने स्थानीय जनसंख्या की तुलना में वियतनामियों को प्राथमिकता दी, जबकि ब्रिटिशों ने बर्मा में भारतीयों और चीनी लोगों के व्यापक प्रवास को प्रोत्साहित किया। यह नीति राजनीतिक विभाजन का कारण बनी, जो आज भी महसूस की जाती है।

- बर्मा की अर्थव्यवस्था, जो पहले थाती कृषि पर आधारित थी, बड़े पैमाने पर निर्यात अर्थव्यवस्था में तेजी से बदल गई।

- इंडोनेशिया में, Cultuurstelsel नीति ने किसानों को निर्यात फसलें उगाने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस नीति के कुछ सफलताएँ थीं, लेकिन इसने स्थानीय जनसंख्या में अकाल और गरीबी भी उत्पन्न की।

- उपनिवेशी बाजारों में यूरोपीय वस्त्रों की बिक्री की इच्छा ने पारंपरिक शिल्पों को कमजोर किया, जैसे कि इंडोनेशिया में batik और ikat वस्त्रों का उत्पादन।

- क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए नियमित युद्धों ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया, जिससे स्थानीय जनसंख्या और अर्थव्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ।

दक्षिण-पूर्व एशिया का यूरोपीय उपनिवेशीकरण

उपनिवेशीकरण का पहला चरण (16वीं - 17वीं शताब्दी):

- 16वीं और 17वीं शताब्दी में, यूरोपीय शक्तियाँ दक्षिण-पूर्व एशिया में लाभकारी मसाले के व्यापार पर वर्चस्व पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं।

- काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, और लौंग जैसे मसालों की यूरोप में उच्च मांग थी, जिसके कारण पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, और ब्रिटिश समुद्री व्यापारी यहाँ आए।

- इनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा में, ये यूरोपीय राष्ट्र उत्पादन केंद्रों, व्यापार हब, और रणनीतिक स्थानों पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे।

- उदाहरण के लिए, पुर्तगालियों ने 1511 में मलक्का पर कब्जा किया, जो इस आक्रामक विस्तार की शुरुआत थी।

- 17वीं और 18वीं शताब्दी में, यूरोपीय विजय ने प्रमुख समुद्री मार्गों के किनारे स्थित बंदरगाहों को लक्षित किया।

- इस नियंत्रण ने न केवल व्यापार के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया, बल्कि विदेशी शासकों को कर लगाने और दक्षिण-पूर्व एशिया की अत्यधिक मांग वाली वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने की अनुमति भी दी।

उपनिवेशीकरण का दूसरा चरण (19वीं शताब्दी):

- 19वीं शताब्दी तक, लगभग पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया ने प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव में आ चुका था, सिवाय सियाम (अब थाईलैंड) के।

- सियाम ने ब्रिटिश-नियंत्रित बर्मा और फ्रेंच-नियंत्रित इंडोचाइना के बीच एक बफर राज्य के रूप में कार्य किया।

- सियाम के राजाओं को असमान संधियों, फ्रांसीसी और ब्रिटिश राजनीतिक हस्तक्षेप, और फ्रेंको-सियामी युद्ध (1893) और एंग्लो-सियामी संधि (1909) के बाद क्षेत्रीय नुकसान जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

औद्योगिक क्रांति का प्रभाव

- औद्योगिक क्रांति और यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्र-राज्यों के उदय ने उपनिवेशीकरण के दूसरे चरण को चिह्नित किया।

- जबकि पहले चरण का मुख्य प्रेरक तत्व धन संचय की इच्छा थी, दूसरे चरण पर भू-रणनीतिक प्रतिकूलताएँ, हितों के क्षेत्रों की रक्षा और विस्तार की आवश्यकता, वाणिज्यिक आउटलेट्स के लिए प्रतिस्पर्धा, और दीर्घकालिक संसाधनों के नियंत्रण ने प्रभाव डाला।

- 19वीं शताब्दी के अंत तक, दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ यूरोपीय औद्योगिक और वित्तीय हितों के साथ increasingly intertwined हो गईं, जिससे क्षेत्र में यूरोपीय हस्तक्षेप अधिक गहरा और स्थायी हो गया।

प्रारंभिक चरण

- 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच, यूरोप में विज्ञान, मानचित्रण, जहाज निर्माण, और नौवहन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जबकि तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर के द्वारों पर नियंत्रण मजबूत किया। इसके परिणामस्वरूप, पुर्तगाली, और बाद में स्पेनिश और डच अन्वेषकों ने अफ्रीका के चारों ओर यात्रा करके नए व्यापार मार्गों की खोज शुरू की। निकोलो डे' कांटी 15वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण-पूर्व एशिया में दस्तावेजीकृत पहले यूरोपीय बने। 1498 तक, वास्को दा गामा ने केप ऑफ गुड होप के चारों ओर यात्रा करके यूरोप से भारत के लिए पहला सीधा समुद्री मार्ग स्थापित किया।

व्यापार मार्गों की स्थापना:

- इन अन्वेषणों का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया के मूल निवासी उच्च मूल्यवान मसालों, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, जायफल, जायफल का फूल, और दालचीनी में सीधा और स्थायी व्यापार स्थापित करना था। इन मसाला उत्पादन केंद्रों तक विशेष पहुंच के लिए विभिन्न राष्ट्रों के बीच प्रतियोगिता तीव्र थी, जो अक्सर हिंसा की ओर ले जाती थी।

व्यापार मार्गों का नियंत्रण:

- 17वीं शताब्दी में, डच और स्पेनिश ने पुर्तगाली से मसाले के व्यापार का नियंत्रण छीन लिया। 18वीं शताब्दी तक, ब्रिटिश, जो प्रारंभ में भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ने दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने हितों का विस्तार किया और डच से नियंत्रण प्राप्त किया।

उपनिवेशी विस्तार:

- पुर्तगाल, 1511 में मलक्का के सुल्तानate पर विजय प्राप्त करके, समुद्री दक्षिण-पूर्व एशिया में एक ठोस स्थिति स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति था। इसके बाद, नीदरलैंड और स्पेन ने भी प्रयास किया, स्पेन ने 1599 में फिलीपींस का उपनिवेश शुरू किया और डच ने 1619 में सुंदा केलापा पर नियंत्रण प्राप्त किया, जिसका नाम बदलकर बटाविया (अब जकार्ता) रखा गया, आगे के विस्तार के लिए एक आधार के रूप में। 1641 में, डच ने पुर्तगाली से मलक्का पर कब्जा कर लिया।

चीनी प्रवासन और गणराज्य की स्थापना:

- क्षेत्र में आर्थिक अवसरों ने एक महत्वपूर्ण संख्या में विदेशी चीनी प्रवासियों को आकर्षित किया।

- 1775 में, लानफांग गणराज्य की स्थापना पश्चिम कालीमंतान, वर्तमान इंडोनेशिया में हुई, जो संभवतः क्षेत्र का पहला गणराज्य था।

- यह गणराज्य 1884 तक अस्तित्व में रहा जब यह डच कब्जे में चला गया क्योंकि किंग प्रभाव कमज़ोर हो गया।

औद्योगिकीकृत चरण

शुरुआत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व जोसियाह चाइल्ड कर रहे थे, ने दक्षिण-पूर्व एशिया में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। हालाँकि, 1687 में सियाम-इंग्लैंड युद्ध के बाद, ब्रिटेन ने 1783 में फ्रांस और स्पेन के साथ शांति के बाद बंगाल की खाड़ी पर ध्यान केंद्रित किया। इन संघर्षों के दौरान अच्छे बंदरगाहों की आवश्यकता स्पष्ट हो गई।

जॉर्ज टाउन की स्थापना:

- पेनांग द्वीप, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी टिप, ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जो फ्रांसिस लाइट के कारण हुआ।

- 1786 में, कप्तान फ्रांसिस लाइट ने पेनांग द्वीप पर जॉर्ज टाउन की बस्ती की स्थापना की, जिससे मलय प्रायद्वीप में ब्रिटिश विस्तार की शुरुआत हुई।

औद्योगिक क्रांति का प्रभाव:

- यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने विज्ञान, उद्योग, और प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति की, जिससे यूरोपीय और बाकी दुनिया, जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया भी शामिल है, के बीच एक महत्वपूर्ण शक्ति अंतर उत्पन्न हुआ।

- यूरोप में मशीनों के व्यापक उपयोग ने कच्चे माल की मांग को बढ़ाया और अधिशेष वस्तुओं का संचय किया।

- दक्षिण-पूर्व एशिया यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामग्रियों और संसाधनों का एक अभिन्न प्रदाता बन गया, जिससे 19वीं सदी तक आपसी आर्थिक निर्भरता बनी।

यूरोपीय निर्माताओं ने अधिशेष उत्पादन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे नए क्षेत्रों में बाजारों के विकास के लिए दबाव डाला, जिससे साम्राज्यवादी शासन की स्थापना हुई। उपनिवेशों में राजनीतिक संस्थाओं को एकाधिकार बाजारों को मजबूत करने के लिए परिवर्तित किया गया।

यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा:

- औद्योगिकीकरण यूरोपीय शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच हुआ, जो महाद्वीप की शक्ति संतुलन में परिवर्तन से प्रभावित था। < />नापोलियन युद्धों ने फ्रांसीसी शक्ति को कमजोर किया, और हालांकि ब्रिटेन की वाणिज्यिक और नौसैनिक प्रभुत्व प्रारंभ में अद्वितीय थी, यह बाद में कमज़ोर हो गई।

- यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने दुनिया को प्रभाव के क्षेत्रों में विभाजित करने और क्षेत्रीय शून्य को भरने का कारण बना।

ब्रिटिश विस्तार और संधियाँ:

- ब्रिटिशों ने नापोलियन युद्धों के दौरान डच क्षेत्रों और सात वर्षों के युद्ध में स्पेनिश क्षेत्रों पर अस्थायी रूप से कब्जा किया।

- 1819 में, स्टैफोर्ड रैफल्स ने ब्रिटेन के लिए सिंगापुर को एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित किया, जो डच के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण बिंदु था।

- हालांकि, यह प्रतिस्पर्धा 1824 में एक एंग्लो-डच संधि के साथ कम हो गई जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश और डच हितों को सीमांकित किया।

- बर्मा में ब्रिटिश शासन की शुरुआत पहले एंग्लो-बर्मी युद्ध (1824–1826) के साथ हुई।

नया साम्राज्यवाद:

- नए साम्राज्यवाद ने उपनिवेशी शक्तियों द्वारा लगभग सभी दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की।

- डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ और उनके उपनिवेशों का प्रत्यक्ष प्रशासन उनके संबंधित सरकारों द्वारा किया गया।

- केवल सियाम (अब थाईलैंड) ने प्रत्यक्ष विदेशी शासन से बचा, लेकिन इसे राजनीतिक सुधार करने और पश्चिमी शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए समझौते करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

सियाम में पश्चिमी प्रभाव:

- पश्चिमी शक्तियों ने सियाम के आंतरिक और बाहरी मामलों में हस्तक्षेप किया, इसके आंशिक स्वतंत्रता के बावजूद।

- 19वीं सदी के अंत में मंथन सुधारों ने सियाम के शहरों पर एक पश्चिमीकरण किए गए शासन को लागू किया, जिससे देश को यह माना गया कि उसने सफलतापूर्वक उपनिवेशित किया है।

1913 तक क्षेत्रीय नियंत्रण:

1913 तक, ब्रिटिश क्राउन ने बर्मा, मलय, और उत्तरी बोर्नियो क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। फ्रांस ने इंडोचीन पर नियंत्रण रखा, डच ने नीदरलैंड्स ईस्ट इंडीज पर राज किया, और पुर्तगाल ने पुर्तगाली टिमोर पर अधिकार बनाए रखा।

अमेरिकी नियंत्रण में फ़िलिपीन्स:

- फ़िलिपीन्स में, 1872 का कैवाइट विद्रोह फ़िलिपीनी क्रांति (1896–1898) से पहले हुआ।

- 1898 में स्पेनिश-अमेरिकी युद्ध के दौरान, फ़िलिपीनी क्रांतिकारियों ने फ़िलिपीनी स्वतंत्रता की घोषणा की और पहले फ़िलिपीनी गणराज्य की स्थापना की।

- हालांकि, आत्म-घोषित गणराज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली।

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1898 में पेरिस संधि के माध्यम से फ़िलिपीन्स पर नियंत्रण प्राप्त किया और बाद में द्वीपों पर नियंत्रण के लिए सैन्य बल भेजा।

- फ़िलिपीनी–अमेरिकी युद्ध शुरू हुआ, जो विद्रोही नेतृत्व की गिरफ्तारी के साथ समाप्त हुआ।

- ज़ाम्बोआंगा गणराज्य, नेग्रोस गणराज्य, और कटागालुगन गणराज्य जैसी अन्य आत्म-घोषित गणराज्यों के साथ संघर्ष भी हुए, जिन्हें सभी पराजित किया गया।

श्वेत व्यक्ति का बोझ:

- 19वीं सदी के मध्य में, यूरोपियों के पास कुछ मानवतावादी लक्ष्य थे, जिनमें से एक ‘श्वेत व्यक्ति का बोझ’ का नारा था।

- इस मिशन का उद्देश्य ‘कम भाग्यशाली’ और ‘कम प्रतिभाशाली’ दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों को ‘सभ्य’ (उन्नत और आगे बढ़ाना) बनाना था।

- इस संदर्भ में शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं की नीतियाँ लागू की गईं, जिसे अक्सर ईसाई मिशनरियों द्वारा नेतृत्व किया गया।

- इन मिशनरियों ने शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, और दास व्यापार के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं।

प्रतिष्ठा के लिए उपनिवेशीय विस्तार:

- कभी-कभी, उपनिवेशों का अधिग्रहण गिरते हुए प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने के बारे में अधिक होता था, न कि शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। उदाहरण के लिए, फ्रांस ने 1870 के फ्रैंको-प्रशियन युद्ध के बाद अपने उपनिवेशीय साम्राज्य का विस्तार इंडोचीन में किया, अपनी हार से उबरने और अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ उपनिवेशी अधिग्रहण में तालमेल बनाए रखने के लिए।

दक्षिणपूर्व एशिया में यूरोपियों की भूमिका

यूरोपीय नियंत्रण का प्रारंभिक चरण:

- शुरुआत में, दक्षिणपूर्व एशिया में यूरोपीय नियंत्रण मुख्य रूप से व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने तक सीमित था।

- ये पोस्ट स्थानीय व्यापारियों से एकत्रित किए गए ओरिएंटल उत्पादों को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाते थे, जिन्हें फिर यूरोपीय बाजारों में भेजा जाता था।

- व्यापारिक पोस्टों को प्रमुख शिपिंग मार्गों के साथ स्थित करने की आवश्यकता थी और स्थानीय शासकों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए था ताकि शांतिपूर्ण व्यापार सुनिश्चित किया जा सके।

- कुछ प्रारंभिक व्यापारिक पोस्टों में मलक्का, पेनांग, बटाविया, और सिंगापुर शामिल थे।

औद्योगिक चरण के दौरान विस्तार:

- औद्योगीकरण के उदय के साथ, यूरोपियों की भूमिका केवल व्यापारिक पोस्टों का प्रबंधन करने से बढ़कर नियंत्रण का विस्तार करने में बदल गई।

- जैसे-जैसे व्यापार की मात्रा बढ़ी, खाद्य आपूर्ति और जहाज निर्माण तथा मरम्मत के लिए लकड़ी की अधिक मांग होने लगी।

- इन संसाधनों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, यूरोपीय स्थानीय समुदायों के साथ अधिक संलग्न होने लगे, जो क्षेत्रीय नियंत्रण की शुरुआत थी।

- एक उल्लेखनीय उदाहरण बटाविया है, जहां डचों ने पश्चिमी जावा के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण बढ़ाया, और बाद में मध्य और पूर्वी जावा में, जो चावल और लकड़ी में समृद्ध थे।

राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक थोपना:

- व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, यूरोपियों को अपने क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखनी थी।

- कभी-कभी, इसमें स्थानीय जनसंख्या के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शामिल होता था ताकि शांति सुनिश्चित की जा सके।

- अतिरिक्त रूप से, यूरोपियों ने उपनिवेशों पर अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास किया।

दक्षिणपूर्व एशिया में यूरोपीय हस्तक्षेप का प्रभाव

उपनिवेशवादी आर्थिक शोषण और प्रौद्योगिकी प्रगति:

- यूरोपीय हस्तक्षेप ने दक्षिण-पूर्व एशिया में जीवन के सभी पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला।

- जबकि यूरोप में तेज़ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई, ये उपनिवेशवादी आर्थिक शोषण, क्षेत्रीय संसाधनों की बड़े पैमाने पर चोरी, और विभिन्न प्रकार के जातीय और नस्ली भेदभाव के साथ हुई।

- यूरोप ने क्षेत्र में नए राजनीतिक और शैक्षणिक प्रणालियों को भी पेश किया।

दक्षिण-पूर्व एशिया में धारणाएँ और भविष्यवाणियाँ:

- दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों ने अपनी राजनीतिक वास्तविकताओं के प्रति भिन्न धारणाएँ रखी।

- उदाहरण के लिए, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वियतनाम के कम्युनिस्ट नेता भविष्य के प्रति आशावादी थे, यह सोचते हुए कि वह समय आएगा जब ऑटोमोबाइल और ट्रेनें केवल पश्चिमी आविष्कार नहीं रहेंगी।

- इसके विपरीत, डच लेखक जे.एच. बोके ने इंडोनेशिया जैसी समाजों की द्वैतिकता को नोट किया।

जनसांख्यिकी परिवर्तन और राष्ट्रीयतावादी आंदोलन:

- श्रम की मांग ने महत्वपूर्ण आव्रजन को जन्म दिया, विशेष रूप से ब्रिटिश भारत और चीन से, जिससे प्रमुख जनसांख्यिकीय बदलाव हुए।

- यूरोपीय उपनिवेशी शासन ने आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्य के लिए आवश्यक संस्थानों की आधारशिला रखी, जैसे कि राज्य नौकरशाही, न्यायालय, प्रिंट मीडिया, और आधुनिक शिक्षा।

- ये विकास उपनिवेशीय विषयों के बीच बढ़ते राष्ट्रीयतावादी और स्वतंत्रता आंदोलनों के बीज बोने का कार्य किया।

- युद्ध के बीच की अवधि के दौरान, ये आंदोलन अक्सर आत्म-निर्णय की मांग को लेकर उपनिवेशीय अधिकारियों के साथ टकराते थे।

सामान्य ऐतिहासिक अनुभव और उपनिवेशीय विस्तार:

- यूरोपीय उपनिवेशीय प्रभुत्व का विस्तार दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने व्यापक प्रभाव के लिए उल्लेखनीय था।

- समय के साथ, इस क्षेत्र में कई सामान्य विशेषताएँ उभरीं, जैसे कि राष्ट्रीयतावाद की लहरें, दक्षिण-पूर्व एशिया में जापानी कब्जा, और इसके बाद का शीत युद्ध।

- हालाँकि भिन्नताएँ थीं, लेकिन इन साझा अनुभवों ने क्षेत्र को परिभाषित करने में मदद की, जिससे इसे एक समेकित इकाई के रूप में 'दक्षिण-पूर्व एशिया' कहने का औचित्य मिला।

सामाजिक संरचना में परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि:

- दक्षिण-पूर्व एशिया की सामाजिक संरचना में उपनिवेशवाद के कारण महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिसने मानव अधिकारों, धर्म, और शिक्षा जैसे आधुनिक पश्चिमी अवधारणाओं को पेश किया।

- यूरोपीय शक्तियों की उपस्थिति ने क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में योगदान किया।

- उपनिवेशीय काल के दौरान आर्थिक गतिविधियाँ तेजी से बढ़ीं, जिससे कच्चे माल के उत्पादन और औद्योगिक संयंत्रों में श्रम की मांग को पूरा करने के लिए जनसंख्या बढ़ी।

- अतिरिक्त रूप से, इस क्षेत्र के कुछ देशों में आप्रवासन के कारण परिवर्तन आया। उदाहरण के लिए, चीनी आप्रवासी चीन की खराब स्थितियों और मलेशिया में बेहतर आर्थिक संभावनाओं के कारण मलेशिया आए।

- ब्रिटिशों ने भी भारतीय श्रमिकों को लाया, जिससे मलेशिया एक बहुसांस्कृतिक राज्य में परिवर्तित हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण चीनी और भारतीय जनसंख्या है।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|