साहित्य: आल्बेरूनी का भारत | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

| Table of contents |

|

| महमूद गज़नी की नीति ने अल-बीरूनी की सहायता की |

|

| Kitab ul Hind या Tarikh-ul Hind |

|

| धर्म और धार्मिक विश्वास एवं प्रथाएँ |

|

| भारतीय विधि प्रणाली |

|

परिचय

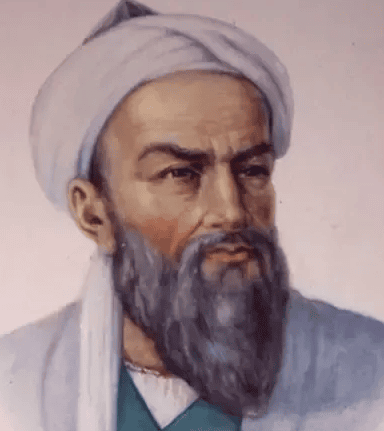

अल्बेरुनी (लगभग 972-1048): एक फारसी विद्वान और भारतीय विद्या विशेषज्ञ

- अल्बेरुनी, ख्वारिज्म क्षेत्र का एक फारसी विद्वान था, जिसने अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गज़नी (आधुनिक अफगानिस्तान) में बिताया, जो गज़नवी राजवंश की राजधानी थी।

- वह पहले प्रमुख मुस्लिम भारतीय विद्या विशेषज्ञ थे और ग्यारहवीं सदी के सबसे महान बौद्धिकों में से एक माने जाते हैं।

- अल्बेरुनी ने गज़नी के महमूद के आक्रमणकारी बलों के साथ भारत-गंगा घाटी की यात्रा की और स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में ग्यारहवीं सदी में यहाँ आए।

- एक सर्वगुणसम्पन्न विद्वान, अल्बेरुनी की रुचियाँ कई क्षेत्रों जैसे खगोलशास्त्र, भूगोल, भौतिकी, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, दर्शनशास्त्र, धर्म, और थियोलॉजी में फैली हुई थीं।

- वह एक प्रतिष्ठित इतिहासकार और कालक्रमज्ञ थे, जिन्होंने ग्रीक ज्ञान को इस्लामी विचारधारा के साथ जोड़ने का प्रयास किया।

- कुछ विद्वान उन्हें पहले मानवशास्त्री के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति का गहन अवलोकन किया।

- 1017 में, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की, जहाँ उन्होंने हिंदुओं की भाषा, धर्म, और दर्शनशास्त्र का व्यापक अध्ययन किया।

- उन्होंने अपने निष्कर्षों को अरबी में "तारीख-उल-हिंद" (भारत का इतिहास) नामक एक काम में लिखा।

- अल्बेरुनी को भारतीय विद्या का संस्थापक माना जाता है और विभिन्न राष्ट्रों की रिवाजों और विश्वासों पर अपनी निष्पक्ष लेखनी के लिए प्रसिद्ध थे।

- उनके अधिकांश कार्य अरबी में लिखे गए थे।

महमूद गज़नी की नीति ने अल्बेरुनी की सहायता की

महमूद गज़नी की नीति ने अल-बीरूनी की सहायता की

- महमूद की विज्ञान और विद्या के प्रति नीति ने बिरूनी की भारतीय समाज की समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

- उस समय के शासकों के लिए विद्या का प्रचार आवश्यक था।

- सुलतान के दरबार में कवियों और विद्वानों का होना, उसकी प्रतिष्ठा और ख्याति को बढ़ाता था।

- ये लेखक सुलतान की सकारात्मक छवि बनाने में मदद करते थे।

- विद्वानों और कलाकारों से भरे दरबार का होना समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था, जो शासक की निर्भर शासनों पर और खलीफत के प्रति अधिकार को मजबूत करता था।

- महमूद ने बिरूनी, कवि फिरदौसी, और चिकित्सक इब्न सीना जैसे प्रमुख व्यक्तियों को आकर्षित करके विद्या को प्रोत्साहित किया, हालांकि इब्न सीना ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया।

- महमूद ने भारत में अपने सैन्य अभियान और बातचीत के लिए भारतीय भाषाओं में निपुण व्यक्तियों की आवश्यकता थी।

- यह संभव है कि भारतीय पंडितों और ग्रंथों को गज़ना या काबुल लाया गया, जहाँ बिरूनी ने समय बिताया, जिससे उसकी विविध सूचना स्रोतों के विचार का समर्थन होता है।

- किताब अल-हिंद यह संकेत करती है कि बिरूनी संस्कृत साहित्य के विभिन्न पहलुओं में अच्छी तरह से पारंगत थे।

किताब उल हिंद या तारीख-उल हिंद

Kitab ul Hind या Tarikh-ul Hind

- लेखन और पृष्ठभूमि: अल-बेरूनी, एक अरब विद्वान, ने महमूद गज़नवी के शासनकाल के दौरान 1017 से 1030 के बीच भारत में अपने अवलोकनों के आधार पर Kitab ul Hind (Tarikh-ul Hind) लिखा।

- सामग्री और संरचना: यह पुस्तक 80 अध्यायों में विभाजित है, जो भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जैसे कि धर्म, दर्शनशास्त्र, त्योहार, खगोलशास्त्र, रसायन शास्त्र, रीति-रिवाज, सामाजिक जीवन, कानून, और मेट्रोलॉजी।

- प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता है, उसके बाद संस्कृत परंपराओं के आधार पर विवरण दिया जाता है, और अंत में अन्य संस्कृतियों की तुलना की जाती है।

- संस्कृत साहित्य का उपयोग: अल-बेरूनी संस्कृत ग्रंथों जैसे पातंजलि, गीता, पुराण, और सांख्य दर्शन से व्यापक रूप से उद्धरण देते हैं, जो उनके हिन्दू साहित्य के प्रति गहन जुड़ाव को दर्शाता है।

- उद्देश्यात्मक विश्लेषण: उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक और निरपेक्ष है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों से बचता है। वे भारतीय रीति-रिवाजों, सामाजिक व्यवस्था, और परंपरा के बौद्धिक प्रयासों पर प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं।

- आलोचनात्मक मूल्यांकन: अल-बेरूनी भारतीय चरित्र और सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था की कमियों की ओर इशारा करते हैं, और भारतीय विज्ञान के पतन को ब्राह्मणों के घमंड और परंपरा पर अत्यधिक निर्भरता के कारण समझाते हैं।

- शोध पद्धति: उन्होंने हिन्दू ग्रंथों तक सीधी पहुँच के लिए संस्कृत सीखी और अपने शोध में लिखित और मौखिक दोनों स्रोतों का उपयोग किया, जो सावधानीपूर्वक स्रोतों की जाँच के महत्व को दर्शाता है।

- अनुवाद और योगदान: अल-बेरूनी ने कई संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया, जैसे कि Kitab Sank, Kitab Patanjal, और अन्य, जो भारतीय ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में योगदान देते हैं।

- निष्पक्षता: महमूद गज़नवी के साथ संबंध के बावजूद, अल-बेरूनी ने आक्रमणकारियों की विध्वंसक गतिविधियों की निंदा की और अपनी रिपोर्टों में वस्तुनिष्ठता बनाए रखी।

- विरासत: Kitab ul Hind को महमूद गज़नवी के समय में भारत के सामाजिक-धार्मिक हालात को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत माना जाता है और यह भारतीय विज्ञान, धर्म, और समाज के बारे में बाहरी दृष्टिकोण से मूल्यवान अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करता है।

Kitab Tarikh Al-Hind लिखने के उद्देश्यों

किताब तारीख अल-हिंद लिखने के उद्देश्यों

अल-बिरूनी का दृष्टिकोण और उद्देश्यों:

- अल-बिरूनी का लक्ष्य तथ्यों का एक स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करना है, बिना किसी विवाद में शामिल हुए, ताकि विरोधी तर्कों को खंडित किया जा सके।

- वह हिंदू सिद्धांतों का एक सरल विवरण पेश करना चाहता है, जबकि समान ग्रीक सिद्धांतों के साथ तुलना करके उनके संबंधों को उजागर करता है।

अध्ययन किए गए स्रोत और ग्रंथ:

- उनके शोध में प्रमुख भारतीय धार्मिक और खगोलशास्त्रीय ग्रंथों, जैसे कि गीता, उपनिषद, पुराण और वेदों का गहन अध्ययन शामिल था।

- उन्होंने नागार्जुन और आर्यभट्ट जैसे व्यक्तियों के वैज्ञानिक कार्यों का भी पता लगाया, भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को अपने बिंदुओं का समर्थन करने के लिए बुना।

प्रेरणा और जिज्ञासा:

- अल-बिरूनी वैज्ञानिक और बौद्धिक जिज्ञासा से प्रेरित थे, जो भारतीय सोच की प्रक्रियाओं को आकार देने वाले विभिन्न कारकों को समझने का प्रयास कर रहे थे।

हिंदू-मुस्लिम संबंधों का विश्लेषण:

- उन्होंने हिंदुओं की मुस्लिमों के प्रति शत्रुता के पीछे के कारणों की अंतर्दृष्टि प्रदान की, हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच के स्पष्ट मतभेदों को उजागर किया।

- अल-बिरूनी ने 11वीं शताब्दी के भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख किया, जो हिंदू शहरों पर विनाशकारी हमलों और इस्लामी सेनाओं द्वारा कई हिंदुओं के दास बनाए जाने से चिह्नित था, जिसने सभी विदेशी लोगों, विशेषकर मुस्लिमों के प्रति संदेह को बढ़ावा दिया।

- हिंदुओं ने मुस्लिमों को हिंसक और अशुद्ध समझते हुए उनके साथ कुछ साझा करने में संकोच किया।

हिंदू संस्कृति और समाज को समझना:

- एक कम स्वागतयोग्य वातावरण में एक नई संस्कृति का अध्ययन करने की चुनौतियों के बावजूद, अल-बिरूनी हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे।

- उन्होंने हिंदुओं के साथ धर्म, विज्ञान और साहित्य के विषयों पर बातचीत करने के लिए मुसलमानों को आवश्यक तथ्यों से लैस करने के उद्देश्य से भारत पर अपना कार्य लिखा।

- अल-बिरूनी का मानना था कि हिंदुओं के साथ संवाद जटिल विषयों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें दोनों संस्कृतियों के बीच बढ़ती बातचीत के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है।

- मुस्लिम विश्व में विशिष्ट, अल-बिरूनी की अन्य धार्मिक परंपराओं में रुचि ने हिंदुओं को अभिशप्त समझने की प्रचलित धारणा को पार किया, जो स्पष्ट मूर्तिपूजक प्रथाओं के बावजूद एक गहरे समझ को दर्शाता है।

संबंध बनाना और सीखना:

समय के साथ, उसने हिंदू विद्वानों द्वारा स्वीकार्यता प्राप्त की, किताबें इकट्ठा कीं और उनके साथ अध्ययन कर संस्कृत में निपुणता हासिल की। इस प्रक्रिया के माध्यम से, उसने 11वीं सदी के भारत में गणित, विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और कला जैसे विभिन्न ज्ञान के क्षेत्रों को खोजने और अरबी में अनुवाद करने का लक्ष्य रखा।

तुलनात्मक धर्म अध्ययन:

- अल-बिरुनी की लेखनशैली ने इस्लाम और हिंदू धर्म जैसे धर्मों की तुलना करने का उद्देश्य भी पूरा किया।

- उन्होंने भारतीय विचार और ग्रीक दर्शन के बीच समानताएँ स्थापित कीं, जैसे कि सुकरात, पाइथागोरस, प्लेटो, और अरस्तू के विचारकों का उल्लेख किया, और कभी-कभी सूफी शिक्षाओं के साथ भी।

भारतीयों के प्रति सहानुभूति:

- कुछ विद्वानों का सुझाव है कि अल-बिरुनी की लेखनी भारतीयों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित थी, जो महमूद ग़ज़नवी के अधीन उनके साझा दुख को पहचानते थे, जैसा कि उनके अपने देशवासियों का था।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण:

- उन्होंने इतिहास को नबियों के माध्यम से ईश्वर की दिव्य योजना के रूप में देखा।

सत्य की खोज:

- अल-बिरुनी ने विश्वास किया कि विज्ञान और इतिहास का लेखन दोनों सत्य की खोज के प्रयास हैं।

भारतीय समाज:

भारतीय समाज

अल्बेरुनी के भारतीय समाज का अवलोकन

- जाति-प्रवृत्त समाज: अल्बेरुनी ने अपनी कृति "किताब अल-हिंद" में भारतीय समाज की जाति संरचना का अवलोकन किया।

- चातुर्वर्ण व्यवस्था: उन्होंने पुरुष सूक्त के गीतों के आधार पर चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया, जिसमें बताया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से बने। ब्राह्मणों का निर्माण ब्रह्मा के सिर से, क्षत्रियों का कंधों और हाथों से, वैश्य का जांघ से, और शूद्रों का पैरों से हुआ। चार जातियों को अलग-अलग भोजन करना आवश्यक था और वे भोजन साझा नहीं कर सकते थे, जो कि सख्त आहार नियमों को दर्शाता है।

- अन्त्यज: अल्बेरुनी ने शूद्रों के नीचे आठ अन्त्यज जातियों की सूची दी, जो कि जूते बनाने, जोकर बनने, टोकरी बनाने आदि जैसे विशिष्ट शिल्प से संबंधित थीं।

- अछूत: उन्होंने अछूत जातियों जैसे भोधातु, भेदास, चंडाल, डोमा, और होडी का उल्लेख किया, जिन्हें उनके occupations और वंश के कारण बहिष्कृत माना जाता था।

- मोक्ष की प्राप्ति: अल्बेरुनी ने हिंदुओं के बीच इस बारे में भिन्न रायों का उल्लेख किया कि किन जातियों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, कुछ का मानना था कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय इसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने बताया कि हिंदू दार्शनिकों का मानना था कि मोक्ष सभी जातियों और समस्त मानवता के लिए संभव है।

- अन्य समाजों के साथ तुलना: अल्बेरुनी ने भारत में जाति प्रणाली की तुलना प्राचीन फारस में सामाजिक श्रेणियों के साथ की, यह बताते हुए कि सामाजिक विभाजन केवल भारत में अद्वितीय नहीं थे।

- वैश्य और शूद्रों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताओं का अभाव: अल्बेरुनी ने देखा कि वैश्य धीरे-धीरे शूद्रों की तरह व्यवहार किए जा रहे थे, दोनों समूहों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं रह गया था। 11वीं सदी तक, वैश्य और शूद्र एक साथ रहते थे और सामाजिक रूप से मिलते-जुलते थे, जो जाति सीमाओं के धुंधले होने का संकेत देता है।

- ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच गठबंधन: अल्बेरुनी ने अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच गठबंधन का उल्लेख किया, जो एक सुविधा की साझेदारी का सुझाव देता है।

- बंद समाज: उन्होंने भारतीय समाज की बंद और स्थिर प्रकृति पर टिप्पणी की, जहां दूर के स्थानों की यात्रा करना ब्राह्मणों द्वारा नापसंद किया जाता था। ब्राह्मणों के पास निश्चित रहने के क्षेत्र थे, और हिंदुओं को सामान्यतः तुर्की भूमि में प्रवेश करने से रोका गया था, जो सामंती स्थानीयता को दर्शाता है।

- अल्बेरुनी ने भारतीयों की संकीर्णता को भी उजागर किया, जो अपनी श्रेष्ठता में विश्वास करते थे और बाहरी लोगों से ज्ञान को रोकते थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ज्ञान के ठहराव की आलोचना की, समृद्ध अतीत का उल्लेख करते हुए लेकिन समकालीन भारतीय सोच में तार्किक क्रम के अभाव पर खेद व्यक्त किया।

- अल्बेरुनी ने भारतीय समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, और महिलाओं की निम्न स्थिति, विशेष रूप से विधवाओं की सामाजिक बुराइयों का वर्णन किया।

- उन्होंने भारतीय रीति-रिवाजों, आचार-व्यवहार और त्योहारों का जीवंत चित्रण किया, जिनमें से कुछ को उन्होंने अजीब या मनोरंजक पाया, जैसे की मूंछों का संरक्षण और मिट्टी के बर्तनों का निपटान।

- फिर भी, उन्होंने नोट किया कि ये रीति-रिवाज भारतीय पहचान का अभिन्न हिस्सा थे।

भारतीय त्योहार:

भारतीय त्योहार

अल्बेरुनी द्वारा त्योहारों का अवलोकन:

- 2nd चैत: इसे एक महत्वपूर्ण कश्मीरी त्योहार के रूप में नोट किया गया।

- गुरु तृतीया और वसंत: अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों के बीच उल्लेखित।

- अवलोकन: अधिकांश त्योहारों का प्रमुख रूप से महिलाओं और बच्चों द्वारा मनाया जाता है।

धर्म और धार्मिक विश्वास एवं प्रथाएँ

धर्म और धार्मिक विश्वास एवं प्रथाएँ

हिंदू विश्वासों पर अल्बेरुनी के अवलोकन:

- उन्होंने भगवान के बारे में हिंदू विश्वासों पर चर्चा करने के लिए पातञ्जलि, गीता, पुराणों और सांख्य दर्शन जैसे प्राचीन ग्रंथों का व्यापक उद्धरण किया।

- अल्बेरुनी ने भगवान की समझ में शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच के अंतर को नोट किया। शिक्षित वर्ग अमूर्त विचारों को समझने और सामान्य सिद्धांतों को परिभाषित करने की कोशिश करता है, जबकि अशिक्षित वर्ग बिना गहरे समझ के व्युत्पन्न नियमों का पालन करता है।

- उन्हें अशिक्षित वर्ग द्वारा रखे गए भगवान के कई दृष्टिकोण आपत्तिजनक लगे, लेकिन वे तर्क करते हैं कि इसी तरह की गलतियाँ अन्य धर्मों में भी पाई जा सकती हैं।

- अल्बेरुनी ने कई देवताओं में विश्वास को अज्ञानता का संकेत बताते हुए आलोचना की, यह बताते हुए कि शिक्षित हिंदू भगवान को एक और शाश्वत मानते हैं।

- उन्होंने बताया कि हिंदू भगवान के अस्तित्व को मूलभूत मानते हैं क्योंकि सब कुछ भगवान के माध्यम से अस्तित्व में है।

- उन्होंने हिंदू भगवान की परिभाषा को संक्षेप में प्रस्तुत किया, जिसमें उनके शब्द \"ईश्वर\" का उद्धरण किया, जिसका अर्थ है आत्मनिर्भर और दयालु।

- हिंदू एकता को चीजों के संग्रह के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व वास्तविक है क्योंकि सब कुछ उसके माध्यम से अस्तित्व में है।

- उन्होंने क्रिया और कर्ता जैसे दार्शनिक अवधारणाओं पर विभिन्न हिंदू राय की सूची दी। हिंदुओं के अनुसार, आत्माएँ स्वभाव में समान होती हैं लेकिन उनके व्यक्तिगत चरित्र और व्यवहार भिन्न होते हैं क्योंकि वे विभिन्न शरीरों से संबंधित होते हैं।

- अल्बेरुनी ने हिंदू स्वर्ग और नरक के विचारों का विस्तार से अन्वेषण किया। उन्होंने समझाया कि हिंदू स्वर्ग को अच्छे कर्मों के माध्यम से प्राप्त उच्च आनंद की अवस्था मानते हैं, जबकि नरक दंड की निचली अवस्था है।

- उन्होंने नोट किया कि हिंदुओं का मानना है कि विभिन्न नरक होते हैं, प्रत्येक विशेष पापों के लिए निर्धारित, जैसा कि विष्णु पुराण में उल्लेखित है।

- हिंदू \"स्वर्लोक\" (स्वर्ग) को अच्छे कर्मों का पुरस्कार मानते हैं और पौधों और जानवरों के माध्यम से प्रवासन को दंड के रूप में देखते हैं।

- अल्बेरुनी ने पातञ्जलि की \"मोक्ष\" (मोक्ष) की परिभाषा और सूफी अवधारणा \"जानने\" के बीच एक दिलचस्प तुलना की। दोनों परंपराएँ शाश्वत आत्मा और परिवर्तन के अधीन मानव आत्मा के विचार को साझा करती हैं।

- उन्होंने आत्मा के पुनर्जन्म में हिंदू विश्वास पर भी चर्चा की, जहाँ इस जीवन में हर क्रिया के अगले जीवन में परिणाम होते हैं, और अंतिम मोक्ष केवल सच्चे ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने इन विश्वासों की संकीर्णता की आलोचना की।

- हिंदू दर्शन और संस्थानों का अध्ययन करने के बाद, अल्बेरुनी ने देवताओं की त्रिमूर्ति और उपनिषदों के दर्शन को बिना किसी कठिनाई के पहचाना।

- उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण में आत्मा और पदार्थ के बीच संबंध की व्याख्या के लिए सांख्य दर्शन की परिचितता को प्रदर्शित किया।

- अल्बेरुनी ने महत्वपूर्ण भारतीय त्योहारों की सूची दी, यह बताते हुए कि कई त्योहार मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों द्वारा मनाए जाते हैं।

भारतीय राजनीति

भारतीय राजनीति

- अल-बिरुनी का कार्य भारत में राजनीतिक घटनाओं पर केंद्रित नहीं था, फिर भी यह राजनीतिक घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है।

- मुस्लिम तुर्की आक्रमणकारियों और भारतीयों के बीच दुश्मनी का उल्लेख अल-बिरुनी के लेखन में पहली बार मिलता है। वह आक्रमणों के कारण हुई व्यापक विनाश और विद्वानों के पूर्व की ओर पलायन पर दुख व्यक्त करते हैं।

- उन्होंने सुलतान महमूद द्वारा सोमनाथ के विजय की सही तिथि निर्धारित की, और साथ ही मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी और इसके सटीक स्थान का उल्लेख किया।

- अल-बिरुनी ने हिंदूशाही के इतिहास का भी रिकॉर्ड रखा, जिन्होंने महमूद के आक्रमण का सामना किया।

- उन्होंने कश्मीर, कालचुरी राजवंशों का उल्लेख किया और यहां तक कि राजेंद्र चोला का भी उल्लेख किया।

भारत में विज्ञान

भारत में विज्ञान

अल्बेरुनी का हिंदू विज्ञान का अध्ययन:

अल-बेरूनी पहले विद्वानों में से एक थे जिन्होंने हिंदू विज्ञान और साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान को खगोलशास्त्र, मापतौल, अंकगणित, रसायनशास्त्र और भूगोल में विशेष रूप से सराहा, जैसा कि उनके काम किताब अल-हिंद में उल्लेखित है। जबकि उन्होंने कभी-कभी भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान की आलोचना की, अल-बेरूनी ने कुछ पहलुओं की प्रशंसा भी की।

खगोलशास्त्र:

- अल-बेरूनी ने देखा कि खगोलशास्त्र भारतीयों के बीच बहुत लोकप्रिय था क्योंकि यह धर्म से जुड़ा हुआ था।

- उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय खगोलज्ञ अक्सर ज्योतिषी भी होते थे।

- अल-बेरूनी ने विभिन्न भारतीय खगोलज्ञों के कार्यों का उल्लेख किया, जिनमें वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट I, और आर्यभट्ट II शामिल हैं।

- उन्होंने हिंदू मूर्तियों में वर्णित पृथ्वी और आकाश की संरचना का विवरण दिया।

- अल-बेरूनी ने ग्रहों, उनके गति, बारह राशियों और चंद्रमा के चरणों पर चर्चा की।

- उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय खगोलज्ञों ने राशि चक्र को 27 या 28 चंद्रमा के स्थानों या नक्षत्रों में विभाजित किया।

- उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के ज्ञान और ग्रहण के समय का निर्धारण करने के तरीकों को स्वीकार किया।

- अल-बेरूनी ने विभिन्न खगोलशास्त्रीय शब्दों और अवधारणाओं पर चर्चा की, भारतीय और ग्रीक खगोलशास्त्र की तुलना की।

मापतौल:

- मौसम विज्ञान में, अल-बेरूनी ने भारतीय माप और तौल प्रणाली की प्रशंसा की, जिसमें स्वर्ण, तुला, माशा, यव, कला, पद, कुडावा, प्रस्थ, अधक, ड्रौपा, और सूरपा जैसे इकाइयाँ शामिल हैं।

- उन्होंने भारतीय और अरबी तौल प्रणालियों के बीच रोचक तुलना की।

अंकगणित:

- अल-बेरूनी भारतीय संख्याओं के क्रम में रुचि रखते थे और उन्होंने संस्कृत साहित्य में पाए गए संख्याओं के अठारह क्रम का उल्लेख किया।

- उन्होंने अंकन के विज्ञान पर ब्रह्मगुप्त का उद्धरण दिया।

रसायनशास्त्र:

रसायन विज्ञान:

- रसायन विज्ञान में, विशेष रूप से अल्केमी के संदर्भ में, अल्बेरुनी ने कुछ धातुओं और रसायनों के औषधीय उद्देश्यों के लिए प्रभावकारिता का उल्लेख किया।

- उन्होंने तीन अल्केमिस्टों का उल्लेख किया: भानुवास, नागार्जुन, और व्वादी।

- अल्बेरुनी आयुर्वेद और चारक-संहिता के बारे में जानते थे, लेकिन सुश्रुत संहिता के बारे में नहीं।

गणित:

- अल्बेरुनी ने भारत में संख्यात्मक संकेतों में क्षेत्रीय भिन्नताओं का उल्लेख किया और दशमलव प्रणाली, शून्य का प्रतीक, और उच्च क्रम की संख्याओं का भारतीय ज्ञान स्वीकार किया।

- उन्होंने पाई (π) का मान ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट के अनुसार बताया।

भारतीय वर्णमाला:

- उन्होंने भारतीय वर्णमालाओं में भिन्नताओं का अवलोकन किया।

भारतीय विज्ञान की आलोचना:

- अल्बेरुनी ने हिंदुओं को दार्शनिकों, गणितज्ञों, और ज्योतिषियों के रूप में देखा, लेकिन अपने ज्ञान को श्रेष्ठ माना।

- उन्होंने भारतीय अल्केमी के ज्ञान की आलोचना की और इसे जादू-टोने से जोड़ा।

- अल्बेरुनी ने भारतीय विज्ञान के पतन का श्रेय ब्राह्मणों के घमंड और आत्मकेंद्रितता को दिया।

- उन्होंने ब्राह्मण विद्वानों की पाखंड की निंदा की, जो वैज्ञानिक स्पष्टीकरण जानते हुए भी जनता को भटका रहे थे।

भारतीय साहित्य की आलोचना:

- अल्बेरुनी ने हिंदू धर्म पर उपलब्ध साहित्य को अपर्याप्त और भ्रामक बताया।

- उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय लिपिकार दस्तावेजों को प्रति बनाते समय लापरवाही से भ्रष्ट करते थे।

- अपनी आलोचनाओं के बावजूद, उन्होंने हिंदू सभ्यता की प्रशंसा की और उनके मानसिक उपलब्धियों को स्वीकार किया।

भारतीय कानूनी प्रणाली:

भारतीय विधि प्रणाली

भारतीय विधि प्रणाली को समझना:

- उन्होंने भारतीय विधि प्रणाली के काम करने के तरीके को समझने के लिए बहुत प्रयास किया।

- वह विधि प्रणाली के सभी व्यावहारिक पहलुओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं।

- वे इन व्यावहारिक पहलुओं और विधि पुस्तकों में पाए जाने वाले कानूनी सिद्धांतों, जैसे कि मनुस्मृति, के बीच के अंतर को भी उजागर करते हैं।

भूगोल

भूगोल

अल-बिरूनी की भारतीय भूगोल की खोज:

- अल-बिरूनी भारतीय भूगोल के ज्ञान में गहराई से जाने के लिए पुराणिक परंपरा का व्यापक उपयोग करते हैं।

- उनकी यात्राओं ने उन्हें विभिन्न भूगोलिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर प्रदान किया, जिससे उन्होंने उनके आपसी संबंधों के बारे में सिद्धांत विकसित किए।

- मध्यदेश: वह भारतीय मध्यदेश की अवधारणा से शुरू करते हैं, जो कन्नौज के चारों ओर के क्षेत्र को क्षेत्र का केंद्रीय भाग बताता है।

- मध्यदेश को ऐतिहासिक महत्व के कारण एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र के रूप में उजागर किया गया है, जहाँ प्रसिद्ध नायकों और राजाओं का निवास था।

- वह कन्नौज और देश के विभिन्न भागों, जैसे कि मथुरा, प्रयाग (इलाहाबाद), वाराणसी, पाटलिपुत्र, कश्मीर, घज़नी, आदि के बीच की दूरियों का उल्लेख करते हैं।

- अल-बिरूनी नेपाल, तिब्बत, मालवा, गुजरात, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों के रास्तों का विस्तृत वर्णन प्रदान करते हैं।

- वह दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वीपों और चीनी समुद्र के द्वीपों का उल्लेख करते हैं।

- भारत में वर्षाकाल का एक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

- वह वायु-पुराण और मत्स्य-पुराण में उल्लिखित विभिन्न नदियों की सूची देते हैं, साथ ही उन पौराणिक मेरु पर्वत का उल्लेख करते हैं, जहाँ से ये नदियाँ बहती हैं।

- उदाहरण के लिए, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, और कावेरी नदियाँ सह्य पर्वत से बहती हैं, जबकि महानदी, नर्मदा, और चित्रकूट नदियाँ रिक्ष पर्वत से बहती हैं।

- गंगा नदी में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के कणों का विश्लेषण करके, अल-बिरूनी ने कटाव और भूमि के आकार लेने के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें जल की भूमिका पर जोर दिया गया है।

- उन्होंने हिमालय पर्वत में प्राचीन समुद्री जीवों के जीवाश्मों की खोज की, जो एक समय में भारत को बाकी दुनिया से अलग कर देते थे।

- अल-बिरूनी ने अनुमान लगाया कि हिमालय कभी महासागर के नीचे डूबा हुआ था और फिर लाखों वर्षों में अपनी वर्तमान स्थिति में उठ गया।

सीमाएँ

सीमाएँ

भारत को समझने में अल-बिरूनी द्वारा सामना की गई बाधाएँ:

- भाषाई बाधा: अल-बिरूनी ने पाया कि संस्कृत अरबी और फ़ारसी से बहुत अलग है, जिससे विचारों का सही अनुवाद करना कठिन हो गया।

- धार्मिक भिन्नताएँ: विभिन्न धार्मिक विश्वास और प्रथाएँ उनके लिए एक और चुनौती थीं।

- स्थानीय जनसंख्या की आत्मकेंद्रितता: उन्होंने नोट किया कि स्थानीय लोग आत्म-absorbed थे, जिससे समझने में कठिनाई आई।

- ब्राह्मणों पर निर्भरता: इन बाधाओं के कारण, अल-बिरूनी अक्सर भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवद गीता, और मनुस्मृति जैसे ब्राह्मणिक ग्रंथों पर निर्भर रहते थे।

स्रोतों की गलत पढ़ाई: अल-बिरूनी कभी-कभी भारतीय ग्रंथों की अपनी व्याख्या के कारण मूल अवधारणाओं को गलत समझते थे।

गैर-संस्कृत ग्रंथों की अनदेखी: उन्होंने मुख्य रूप से संस्कृत ग्रंथों का उपयोग किया और प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं में महत्वपूर्ण बौद्ध, जैन, और अन्य ग्रंथों की अनदेखी की।

- सीमित दर्शक: उनका कार्य ऊँची जातियों के लिए था, जिससे निम्न वर्गों के दृष्टिकोण से वर्ण व्यवस्था जैसे मुद्दों पर इसकी दृष्टि सीमित हो गई।

- अप्रत्यक्ष अवलोकन: उनकी अधिकांश जानकारी प्रत्यक्ष अवलोकनों पर आधारित नहीं थी। उनके शोध के सही विवरण, जिसमें उन्होंने जिन क्षेत्रों को कवर किया और उनके स्रोत, अस्पष्ट बने रहे।

- विशिष्ट साक्ष्य की कमी: उनके कार्य, कतिब-अल-हिंद, उनके दौरे और वर्णित घटनाओं के बारे में ठोस साक्ष्य की कमी है।

- गतिशीलता की सीमाएँ: उनकी यात्रा ग़ज़्नवीद साम्राज्य तक सीमित थी, और वे कश्मीर और वाराणसी जैसे स्थानों तक नहीं पहुँच सके।

- कश्मीर का विस्तृत ज्ञान: कश्मीर का दौरा न करने के बावजूद, उन्होंने इसके भूगोल, संस्कृति, और रीति-रिवाजों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की, जो सुझाव देती है कि उन्हें यह डेटा अन्य तरीकों से मिला।

- सूचना के स्रोत: उन्होंने जानकारी बातचीत, लिखित दस्तावेजों, और शैक्षिक आदान-प्रदान के माध्यम से इकट्ठा की, न कि प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से।

- विस्तृत लिखित स्रोत: उन्हें ब्राह्मणों और वेदों व पुराणों जैसे ग्रंथों के माध्यम से विभिन्न लिखित कार्यों तक पहुँच मिली।

- पूर्ववर्तियों के साथ तुलना: पूर्व के विद्वानों के विपरीत, जिन्होंने अवलोकनों और सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा किया, अल-बिरूनी का कार्य विस्तृत साहित्य पर आधारित था।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|