सिंधु घाटी सभ्यता: वास्तुकला | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला

- जबकि प्राचीन काल में कला के रूप जैसे मिट्टी के बर्तन और मूर्तिकला का विकास हुआ, आधुनिक वास्तुकला की नींव सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है, विशेष रूप से नगर योजना के क्षेत्र में।

- यह सभ्यता, जिसे हरप्पा सभ्यता भी कहा जाता है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फलफूलती रही और भारत के कुछ सबसे प्रारंभिक विशाल भवनों का उदय देखा।

- एक समृद्ध समाज तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ, जो उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी भारत के विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था।

- यह काल हरप्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) के रूप में पहचाना जाता है।

- सिंधु घाटी सभ्यता के भीतर कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनमें अपनी अनूठी वास्तुकला की विशेषताएँ और समानताएँ हैं, जो उन्नत शहरी वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं।

- हरप्पा और मोहनजोदड़ो, इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हैं, जो शहरी योजना के कुछ सबसे प्रारंभिक और बेहतरीन उदाहरण के रूप में खड़े हैं।

- हालांकि, हरप्पा सभ्यता की शहरी प्रकृति का मतलब यह नहीं है कि इसके सभी या अधिकांश बस्तियाँ शहरी थीं। वास्तव में, अधिकांश गाँव थे।

- हरप्पा स्थलों में आकार और कार्य में व्यापक विविधता थी, जो बड़े शहरों से लेकर छोटे पशुपालन शिविरों तक फैली हुई थी।

- सबसे बड़े बस्तियों में मोहनजोदड़ो, हरप्पा, गणवेरीवाला, राघीगढ़ी, और ढोलावीरा शामिल थे।

- हरप्पा बस्तियों की दूसरी श्रेणी में 10 से 50 हेक्टेयर के आकार के मध्यम आकार के स्थल शामिल थे, जैसे कि कालिबंगन।

- छोटे स्थलों में 5 से 10 हेक्टेयर के आकार के अमरी, लोथल, चान्हुदरो, और रोजड़ी शामिल थे।

- 5 हेक्टेयर से कम आकार वाले कई बस्तियों में अल्लाहदीनो, कोट डीज़ी, रूपर, बलाकोट, सुरकोटड़ा, नॉशारो, और ग़ाज़ी शाह शामिल थे।

हरप्पा शहरी वास्तुकला की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ शामिल हैं:

- शहर का विभाजन: अधिकांश स्थानों को दो भागों में बांटा गया था:

- किले: एक छोटा, ऊंचा क्षेत्र (लगभग 40 से 50 फीट ऊँचा) जो शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित था।

- निम्न नगर: एक बड़ा, निम्न-स्थित क्षेत्र जो पूर्वी हिस्से में था, इसे शतरंज के बोर्ड की तरह वार्डों में विभाजित किया गया था।

- शहर की योजना: शहरों को एक नियमित ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जिसमें सड़कें उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम में 90 डिग्री के कोण पर चलती थीं।

- निर्माण सामग्री: मानक आयामों (4x2x1 इंच) की जलायी गई ईंटों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया, जिसमें पत्थर की इमारतों की उल्लेखनीय कमी थी। इन ईंटों को अक्सर प्लास्टर से कोट किया जाता था और प्राकृतिक टार या जिप्सम से जलरोधक बनाया जाता था।

- नाली प्रणाली: निरीक्षण छिद्रों के साथ भूमिगत नाली एक विशेष विशेषता थी। प्रत्येक घर से छोटी नालियाँ मुख्य नालियों से जुड़ी हुई थीं, जो सड़कों के साथ थीं, जो स्वच्छता पर बल देती थीं। सीसपिट नियमित अंतराल पर रखे गए थे।

- शहर की दीवारें: शहरों को विशाल दीवारों और द्वारों से घेर दिया गया था, संभवतः व्यापार, सेना के आक्रमण, और बाढ़ रोकने के लिए। शहर के हिस्सों में सार्वजनिक भवन, घर, बाजार, और शिल्प कार्यशालाएँ शामिल थीं।

- सड़क योजना: सड़कों और घरों को एक ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था, हालांकि कुछ भिन्नताएँ थीं। सड़कों के साथ ढके हुए नालियाँ सामान्य थीं, और सड़कों और घरों की संरेखण ने सुनियोजित नगर योजना को दर्शाया।

हड़प्पा सभ्यता, अपनी प्रभावशाली शहरी वास्तुकला और उन्नत योजना के साथ, भारत में बाद के वास्तुकला विकास के लिए आधार तैयार किया।

हड़प्पा शहरों का किला विभिन्न इमारतों जैसे कि महान स्नानगृह, स्तंभित सभा हॉल, अनाज भंडार आदि से बना था।

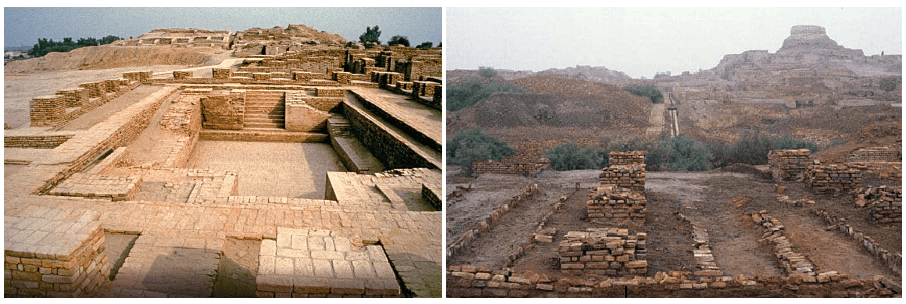

- मोहनजोदड़ो में खोजा गया महान स्नानागार एक जटिल हाइड्रॉलिक सिस्टम से लैस था। यह उस समय सार्वजनिक स्नान और अनुष्ठानात्मक शुद्धिकरण के महत्व को दर्शाता है। यह तालाब एक बड़े खुली चौक के केंद्र में स्थित था, जो चारों ओर कमरों से घिरा हुआ था। इसे इन कमरों से दोनों सिरों पर सीढ़ियों के माध्यम से जोड़ा गया था।

जल आपूर्ति और निकासी: तालाब को एक निकटवर्ती कुएं से जल की आपूर्ति की जाती थी, और गंदे पानी को एक बड़ी कोर्बेल्ड ड्रेन के माध्यम से शहर के नाले में निकाला जाता था।

ग्रहणालय

- हरप्पा के शहरों में ग्रहणालय को रणनीतिक वायु नलिकाओं और ऊँची प्लेटफार्मों के साथ डिज़ाइन किया गया था, जो उनके निर्माण के पीछे की बुद्धिमता को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन एक ग्रहणालय था, और कुछ स्थलों जैसे हरप्पा में छह ग्रहणालय तक पाए गए। यह इन शहरों में अनाज भंडारण के महत्व को दर्शाता है।

मोहनजोदड़ो का ग्रहणालय: मोहनजोदड़ो के किलाबंद टीले में खोजा गया ग्रहणालय 27 ईंटों के ब्लॉकों का बना हुआ है, जिसमें वेंटिलेशन चैनल क्रॉस किए गए हैं। ग्रहणालय के नीचे ईंटों के लोडिंग बे थे, जहाँ से अनाज को भंडारण के लिए किले में उठाया जाता था। हालांकि कुछ विद्वानों ने इसकी पहचान को लेकर बहस की है, इसका बड़ा आकार यह इंगित करता है कि इसका कोई महत्वपूर्ण कार्य था।

हरप्पा का बड़ा ग्रहणालय: यह ग्रहणालय ऊँची ईंट के प्लेटफार्मों पर छह ग्रहणालयों की दो पंक्तियों में बना था। ग्रहणालय के दक्षिण में अनाज थ्रेसिंग के लिए गोल ईंट के प्लेटफार्मों की पंक्तियाँ थीं, जैसा कि फर्श की दरारों में पाए गए गेहूँ और जौ के भूसे से संकेत मिलता है।

स्तंभित सभा भवन

- बीस स्तंभों के साथ स्तंभित सभा हॉल, जो पाँच के समूहों में व्यवस्थित थे, संभवतः एक बड़े छत का समर्थन करते थे। यह संभवतः शहर के मजिस्ट्रेट का न्यायालय या राज्य का सचिवालय हो सकता था।

आवास पैटर्न

- लोग विभिन्न आकार के घरों में निवास करते थे, जो मुख्यतः एक केंद्रीय आँगन के चारों ओर व्यवस्थित कमरों से मिलकर बने थे। औसत नागरिक संभवतः निचले शहर के घरों के समूहों में रहते थे, जिनमें घरों के आकार में भिन्नता थी।

- कुछ घर एक-कमरे के टेनमेंट थे, संभवतः दासों के लिए, जबकि अन्य में बारह तक कमरे थे। बड़े घरों में आमतौर पर एक चौकोर आँगन होता था, जो कई कमरों से घिरा होता था, और आंतरिक कमरों की ओर जाने वाले मार्ग होते थे।

- इन घरों में पुनर्निर्माण की गतिविधियों के संकेत अक्सर देखे गए।

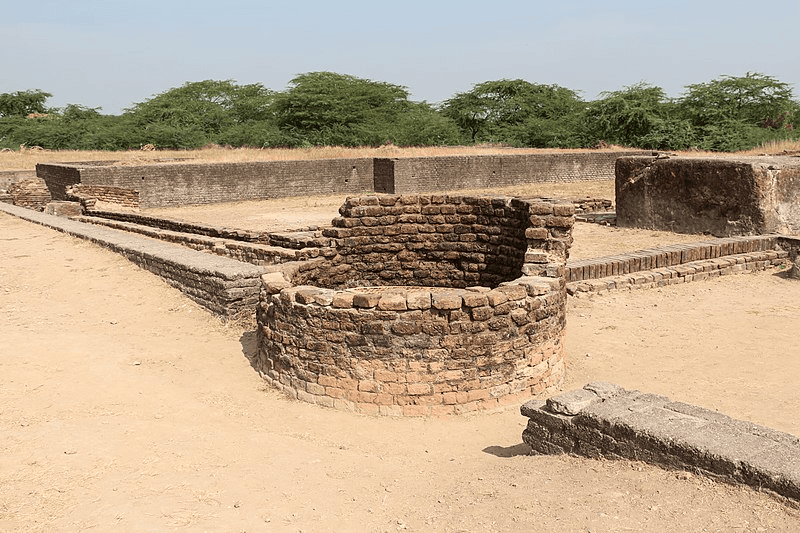

- निजी सुविधाएँ: बड़े घरों या घरों के समूहों में अलग-अलग निजी कुएँ, स्नान क्षेत्र, और शौचालय होते थे। स्नान के प्लेटफॉर्म अक्सर कुएँ के निकट कमरों में होते थे। स्नान क्षेत्र के फर्श मजबूती से फिट किए गए ईंटों से बने होते थे, जिन्हें सामान्यतः किनारे पर सेट किया जाता था ताकि एक जलरोधक सतह बनाई जा सके।

- शौचालयों से निकलने वाला कचरा कभी-कभी ढलान वाले चैनलों के माध्यम से बाहर सड़क पर बर्तनों या नालियों में निकाला जाता था।

- छोटे घर: छोटे घर जो बड़े घरों से जुड़े हुए थे, अमीर शहरवासियों के लिए काम करने वाले सेवा समूहों के आवास हो सकते थे।

- प्रवेश और लेआउट: दरवाजे और खिड़कियाँ आमतौर पर साइड लेन की ओर होती थीं, और मुख्य सड़कों पर rarely खुलती थीं। घरों में प्रवेश संकीर्ण गलियों के माध्यम से होता था जो सड़कों पर समकोण में मिलती थीं। रास्ते से आँगन की ओर देखना दीवार द्वारा अवरुद्ध होता था।

रसोई

घरों में आमतौर पर इनडोर और आउटडोर दोनों तरह के रसोई घर होते थे। गर्म मौसम में घर को गर्म होने से बचाने के लिए आउटडोर रसोई का उपयोग किया जाता था, जबकि ठंडे मौसम में इनडोर रसोई का उपयोग किया जाता था। क्षेत्र के वर्तमान ग्रामीण घर, जैसे कि कच्छ में, अभी भी दो रसोई दिखाते हैं, जो कि हड़प्पा की प्रथा के समान हैं।

सीढ़ियाँ

- सीढ़ियों के अवशेष छतों या दूसरी मंजिलों तक पहुँचने का संकेत देते हैं।

- मोहनजोदाड़ो में दो या अधिक मंजिल वाले घरों की उपस्थिति दीवारों की मोटाई से स्पष्ट होती है।

फर्श

- फर्श आमतौर पर कठोर मिट्टी से बने होते थे, जिन्हें अक्सर फिर से प्लास्टर किया जाता था या रेत से ढका जाता था।

छतें

- छतें संभवतः 3 मीटर से अधिक ऊँची थीं, जिनकी छतें लकड़ी की बीमों से बनी थीं, जिन्हें कूंस और मिट्टी से ढका गया था।

दरवाजे और खिड़कियाँ

- दरवाजे और खिड़कियाँ लकड़ी और चटाई से निर्मित थीं।

- मिट्टी के मॉडल में दिखाए गए घरों में दरवाजे कभी-कभी उकेरे गए या साधारण डिज़ाइन से चित्रित होते थे।

- खिड़कियों में शटर होते थे, संभवतः लकड़ी या कूंस और चटाई से बने होते थे, और ऊपर और नीचे ग्रिल होते थे ताकि प्रकाश और हवा आ सके।

- हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिले उकेरे गए अलाबास्टर और मार्बल के ग्रिल के टुकड़े शायद ईंट की दीवारों में सेट किए गए थे।

शौचालय

- कई घरों में शौचालय थे, जो कि साधारण गड्ढों से लेकर अधिक जटिल व्यवस्थाओं तक फैले हुए थे।

- हड़प्पा में की गई खुदाई में लगभग हर घर में शौचालय पाए गए।

- कमोड शौचालय बड़े बर्तनों से बने होते थे, जिन्हें फर्श में डाला जाता था, अक्सर धोने के लिए छोटे बर्तनों के साथ जुड़े होते थे।

- शौचालय का कचरा कभी-कभी नालियों के माध्यम से बर्तनों या सड़क पर नालियों में प्रवाहित किया जाता था।

- कुछ व्यक्तियों को नियमित रूप से शौचालय और नालियों की सफाई के लिए जिम्मेदार होना चाहिए था।

कच्चा माल उपयोग किया गया

गाँवों में, घर मुख्य रूप से कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, जिसमें अतिरिक्त रूप से कीचड़ और रीड का उपयोग किया जाता था। आधार या नालियों के लिए कभी-कभी पत्थर का उपयोग किया जाता था।

शहरों में, इमारतों का निर्माण सूर्य-सेककर और जलाए गए ईंटों से किया जाता था। हरप्पा और मोहनजोदड़ो में जलाए गए ईंटों का उपयोग हुआ, जबकि कालिबंगन में कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया।

कच्छ और सौराष्ट्र जैसे चट्टानी क्षेत्रों में, पत्थर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। धोलावीरा की किलाबंदी दीवारें और किला में पत्थर के खंभों के अवशेष ऐसे विशेषताएँ हैं जो अन्य हरप्पन स्थलों पर नहीं पाई जातीं।

मोहनजोदड़ो में कुछ घरों की दीवारें 5 मीटर की ऊँचाई तक जीवित हैं, जो हरप्पनों की ईंटों की मजबूती और ईंट बिछाने की कौशलता को दर्शाती हैं।

‘इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल’ का ईंट बिछाने का तरीका, जिसमें लंबी (स्ट्रीचर) और छोटी (हेडर) ईंटों का क्रम होता है, अधिकतम भार सहन करने की ताकत प्रदान करता है।

हरप्पा के ढाँचों में प्रयुक्त ईंटों का औसत आकार समान था, जिसमें मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात (1:2:4) था। यह मानकीकरण व्यवस्थित बड़े पैमाने पर ईंट बनाने का संकेत देता है, क्योंकि व्यक्तिगत घर के मालिक अपनी ईंटें नहीं बनाते थे।

जल प्रबंधन प्रणाली

नालियों का प्रणाली: हड़प्पा बस्तियों को उनके प्रभावी और सुव्यवस्थित नाली प्रणालियों के लिए जाना जाता है।

- यहाँ तक कि छोटे शहरों और गांवों में भी प्रभावशाली नाली प्रणालियाँ थीं।

- बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए नालियाँ सीवेज चुटों और पाइपों से अलग थीं।

- दूसरी मंजिल से पानी की नालियाँ अक्सर दीवार के अंदर बनाई जाती थीं, जिनका निकास सड़क की नाली के ठीक ऊपर होता था।

- हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, टेराकोटा नाली पाइपों ने गंदे पानी को पकी ईंटों से बनी खुली सड़क की नालियों में निर्देशित किया।

- ये सड़क की नालियाँ मुख्य सड़कों के साथ बड़ी नालियों से जुड़ी थीं, जो अपने सामग्री को शहर की दीवार के बाहर खेतों में छोड़ती थीं।

- मुख्य नालियाँ ईंट या पत्थर की चादरों से बने कुंदलित मेहराबों द्वारा ढकी हुई थीं।

- ठोस अपशिष्ट इकट्ठा करने के लिए नियमित अंतराल पर आयताकार सोखने की गड्ढे रखे गए थे, ताकि रुकावट और स्वास्थ्य खतरों को रोका जा सके।

- अच्छी तरह से बनाए गए नाली प्रणाली से यह संकेत मिलता है कि नागरिक प्रशासन स्वच्छता आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार था।

लोथल में स्नानागार Drainage प्रणाली: लोथल में स्नानागार Drainage प्रणाली में शामिल थे:

- स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्नानागार से अपशिष्ट जल का कुशल निपटान।

- प्रभावी अपशिष्ट जल निपटान के लिए टेराकोटा पाइपों का उपयोग।

- बस्ती की समग्र स्वच्छता ढांचे के साथ Drainage प्रणाली का एकीकरण।

स्नान और पीने का पानी: हड़प्पा लोगों ने पीने और स्नान के लिए पानी की विस्तृत व्यवस्था की।

- स्नान के लिए पानी प्रदान करने पर जोर, जो कई स्थलों पर स्पष्ट है, यह सुझाव देता है कि वे व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक थे।

- संभव है कि बार-बार स्नान करना धार्मिक या अनुष्ठानिक पहलू भी रहा हो।

- पानी के स्रोत: नदियाँ, कुएँ, और जलाशय या टंकी।

मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार: मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार हड़प्पा के स्नान और स्वच्छता पर जोर का एक अद्वितीय उदाहरण है।

- यह ईंटों से निर्मित संरचना 12 मीटर x 7 मीटर और लगभग 3 मीटर गहरी है, जिसमें पहुँच के लिए दोनों छोर पर सीढ़ियाँ हैं।

- स्नान का बिस्तर बिटुमिन का उपयोग करके जलरोधक बनाया गया था, और पानी एक बड़े कुएँ से आपूर्ति किया गया था जो एक निकटवर्ती कमरे में था।

- पानी निकालने के लिए एक कुंदलित नाली भी मौजूद थी।

- स्नान के चारों ओर पोर्टिको और कमरों के सेट थे, और विद्वानों का मानना है कि इसका उपयोग राजाओं या पुजारियों द्वारा अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था।

कुएँ और जल स्रोत: मोहनजोदड़ो को बड़ी संख्या में कुएँ होने के लिए जाना जाता है, जिसमें अनुमान है कि शहर में 700 से अधिक कुएँ हो सकते थे।

- ज्यादातर घरों या आवास ब्लॉकों में कम से कम एक निजी कुआँ था, और कई पड़ोस में मुख्य सड़क के साथ सार्वजनिक कुएँ थे।

- हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की तुलना में कम कुएँ थे, लेकिन शहर के केंद्र में एक अवसाद टंकी या जलाशय का संकेत दे सकता है जो निवासियों की सेवा करता था।

- धोलावीरा, जिसमें कुछ कुएँ हैं, अपने प्रभावशाली जलाशयों के लिए अधिक प्रसिद्ध है जो पत्थर से भरे हुए हैं।

- शहर में जल-संचय टैंकों और सीढ़ी वाले कुएँ थे, जो उन्नत जल प्रबंधन तकनीकों को प्रदर्शित करते हैं।

अन्य जल प्रबंधन सुविधाएँ

- अल्लाहदीन (कराची के निकट): कुएँ का व्यास बहुत छोटा था, ताकि हाइड्रोलिक दबाव बढ़ सके और भूमिगत जल स्तर उठा सके।

- धोलावीरा: धोलावीरा में एक प्रभावशाली और अद्वितीय जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली थी, जो बार-बार सूखा पड़ने वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण थी।

- बारिश के पानी को दो मौसमी नदियों—मनहर और मानसार—के जलग्रहण क्षेत्रों से रोका गया और शहर की दीवारों के भीतर बड़े जलाशयों में मोड़ा गया।

- कई बड़े, गहरे जलाशय और टांके पाए गए, जो कीमती बारिश के पानी के भंडारण को संरक्षित करते थे।

- शहर की दीवारों के भीतर 16 जलाशय थे, जो दीवार क्षेत्र के लगभग 36 प्रतिशत को कवर करते थे।

- ये जलाशय ईंट की मेसनरी दीवारों द्वारा सुरक्षित थे, जिनमें से कुछ चट्टान के बिस्तर में काटकर बनाए गए थे।

लोथल डॉकयार्ड: लोथल का डॉकयार्ड साइट की एक विशिष्ट विशेषता है।

- यह जलती हुई ईंटों की दीवारों से घेराबंदी की गई एक समकक्ष आकर का बेसिन है।

- डॉकयार्ड में नियमित जल स्तर बनाए रखने के लिए प्रणाली थी, जिसमें एक स्लीज गेट और एक स्पिल चैनल शामिल थे।

कई विद्वानों का तर्क है कि टिग्रीस-यूफ्रेटिस घाटी के मेसोपोटामियन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 'मेलुहा' कहा। मेसोपोटामिया में कई सिंधु घाटी की मुहरें मिली हैं।

सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके पुरातात्विक अन्वेषण

हड़प्पा (वर्तमान पाकिस्तान, नदी रावी)

- कफन दफन: कफन से संबंधित दफन प्रथाओं का प्रमाण।

- अनाज का गोदाम: किले के बाहर पाया गया एक गोदाम, जो अधिशेष अनाज के भंडारण का संकेत देता है।

- फैलस पूजा: फैलस प्रतीकों की अनुष्ठानिक पूजा का प्रमाण।

- कब्रिस्तान: एक कब्रिस्तान की खोज, जो दफन प्रथाओं का सुझाव देती है।

- लिंगम और योनिः लिंगम और योनियों के पत्थर के प्रतीक, जो हिंदू पूजा में महत्वपूर्ण हैं।

- माँ देवी: माँ देवी को दर्शाने वाले कलाकृतियाँ, जो धार्मिक विश्वासों को दर्शाती हैं।

- कृषि उपकरण: लकड़ी के कढ़ाई में गेहूँ और जौ पाए गए, जो कृषि प्रथाओं को दर्शाते हैं।

- पासा और दर्पण: पासा, एक तांबे का तराजू, और एक दर्पण की खोज, जो मनोरंजन और व्यक्तिगत वस्तुओं का संकेत देती हैं।

मोहनजोदड़ो (वर्तमान पाकिस्तान, नदी सिंधु)

- तैयार वस्त्र: वस्त्र उत्पादन और तैयार वस्त्र का प्रमाण।

- मंदिर जैसा महल: एक संरचना जो महल या मंदिर के समान है, जो प्रशासनिक या धार्मिक महत्व को दर्शाती है।

- पशुपति मुहर: पशुपति, एक deity, का चित्रित मुहर, जो धार्मिक प्रथाओं का सुझाव देती है।

- नृत्य करती लड़की की मूर्ति: एक नृत्य करती लड़की की मूर्ति, जो कला और सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाती है।

- हड्डी का तराजू: हड्डी से बना तराजू, जो व्यापार और माप के प्रथाओं को दर्शाती है।

- किलाबंदी: प्रशासनिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय ऊंचा क्षेत्र।

- महान स्नानागार: बड़ा स्नानागार, संभवतः अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए।

- महान गोदाम: बड़ा गोदाम, अनाज के भंडारण और अधिशेष को दर्शाता है।

- पुजारी-राजा की मूर्ति: एक पुजारी-राजा की मूर्ति, जो सामाजिक पदानुक्रम को दर्शाती है।

- अंतिम संस्कार के बाद दफन: दाह संस्कार के बाद दफन प्रथाएँ।

- निचला किला शहर: एक निचला किला बस्ती का प्रमाण।

- अग्नि वेदी: एक अग्नि वेदी की खोज, जो अनुष्ठानिक प्रथाओं का संकेत देती है।

- बौस्त्रोफेडोन शैली: बौस्त्रोफेडोन शैली (विपरीत दिशा में लेखन) में लेखन का प्रमाण।

- लकड़ी की नाली: लकड़ी की नाली प्रणालियाँ, जो उन्नत स्वच्छता को दर्शाती हैं।

- तांबे की बैल: एक तांबे के बैल की आकृति की खोज।

- भूकंप के प्रमाण: भूकंप के प्रभाव के संकेत।

- लकड़ी की हल: कृषि में उपयोग की गई लकड़ी की हल।

- ऊंट की हड्डियाँ: ऊंट के अवशेष, जो पालतू जानवरों को दर्शाते हैं।

लोथल (गुजरात)

पोर्ट नगर: एक पोर्ट टाउन के प्रमाण, जो समुद्री व्यापार को दर्शाता है।

चावल का प्रमाण: चावल की खेती से संबंधित निष्कर्ष।

आग का वेदी: आग की वेदी की खोज।

कब्रिस्तान: दफनाने की प्रथाओं का प्रमाण।

हाथी दांत का तराजू: हाथी दांत से बना तराजू।

तांबा कुत्ते की आकृति: तांबे से बनी कुत्ते की आकृति।

चित्रित मिट्टी का बर्तन: चित्रित मिट्टी का बर्तन, आधुनिक समय के शतरंज के मोहरे, मिट्टी के घोड़े और जहाज की आकृतियाँ, और कोण मापने के उपकरण।

रंगपुर (गुजरात)

- घोड़े की हड्डियाँ: घोड़े की हड्डियों की खोज।

- पत्थर से ढकी कब्र: दफनाने की प्रथाओं को दर्शाने वाली पत्थर से ढकी कब्रें।

मलावन

- नहरें: नहर प्रणाली के प्रमाण।

चन्हुदरो (वर्तमान पाकिस्तान)

- बंगले का कारखाना: चूड़ियों के निर्माण स्थल के प्रमाण।

- स्याही का बर्तन: स्याही के बर्तन की खोज।

- कोई किला नहीं: यह किला के बिना एकमात्र शहर के रूप में अद्वितीय है।

- बैठे हुए चालक के साथ गाड़ियाँ: बैठे हुए चालकों की आकृतियों के साथ गाड़ियों के प्रमाण।

डाइमाबाद (महाराष्ट्र)

- पीतल की मूर्तियाँ: पीतल की मूर्तियों की खोज, जिसमें एक पीतल की रथ और एक पीतल का भैंस शामिल हैं।

अमरी (पाकिस्तान)

- गैंडे के अवशेष: स्थल पर गैंडे के वास्तविक अवशेष पाए गए।

आलमगीरपुर (मेरठ, उत्तर प्रदेश)

- कपड़े का छाप: एक ट्रॉफ पर कपड़े का छाप पाया गया।

- टूटी हुई ब्लेड: तांबे और चीनी मिट्टी की वस्तुओं से बनी टूटी हुई ब्लेड की खोज।

रोपारिस (पंजाब, भारत)

- पहला हड़प्पा स्थल: स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पा स्थल माना जाता है।

- भवन: पत्थर और मिट्टी से बने भवन।

- कुत्तों की दफनाने की प्रथाएँ: मनुष्यों के साथ दफनाए गए कुत्तों के प्रमाण।

- लिखित मुहर: विशेष इंदस चित्रलिपि के साथ खुदी हुई स्टियाटाइट मुहर।

- गड्ढे में दफन: अंडाकार गड्ढे में दफनाने की खोज।

बनावाली (हरियाणा)

निवास आकृति: अंडाकार आकृति का निवास।

- रेखीय सड़कें: अद्वितीय, जिनमें रेखीय सड़कें हैं।

- खिलौना हल: स्थल पर पाया गया खिलौना हल।

- जौ के दाने: यहाँ सबसे अधिक संख्या में जौ के दाने खोजे गए।

धोलावीरा (गुजरात)

- स्थल विभाजन: तीन भागों में विभाजित होने के लिए अद्वितीय।

- जलreservoir: विशाल जलreservoir की खोज।

- जल प्रणाली: बांधों और तटबंधों के साथ अद्वितीय जल संचयन प्रणाली।

- स्टेडियम: एक स्टेडियम की खोज।

- लिपि: 10 बड़े आकार के चिन्हों वाली लिपि, जो एक विज्ञापन बोर्ड की तरह है।

रखिगढ़ी (हरियाणा)

- सबसे बड़ा स्थल: इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है।

- खोजें: यहाँ अनाज का गोदाम, कब्रिस्तान, नाले, और मिट्टी की ईंटें खोजी गईं।

- प्रांतीय राजधानी: इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी माना जाता है।

मेहरगढ़ (पाकिस्तान)

- सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ववर्ती: इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ववर्ती माना जाता है।

- खोजें: स्थल पर मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार खोजे गए।

कोट डिजी (पाकिस्तान)

- खुदाई: स्थल से टार, एक बैल और एक मातृ देवी की मूर्तियाँ खुदाई की गईं।

सुकतगंदोर (पाकिस्तान)

- मिट्टी की चूड़ियाँ: स्थल पर मिट्टी की चूड़ियाँ मिलीं, जो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमीतम स्थल बनाती हैं।

बालू (हरियाणा)

- पौधों के अवशेष: विभिन्न पौधों के अवशेष खोजे गए, जिनमें लहसुन के सबसे पुराने प्रमाण शामिल हैं।

केरल-नो-धरो (गुजरात)

- नमक उत्पादन: यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है।

कोट बाला (पाकिस्तान)

भट्टी के साक्ष्य: स्थल पर भट्टी के साक्ष्य की सबसे पुरानी खोज।

मंद (जम्मू और कश्मीर)

उत्तरीतम स्थल: सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरीतम स्थल माना जाता है।

अन्य प्रमुख स्थल:

- मेहरगढ़ (पाकिस्तान)

- डेसालपुर (गुजरात)

- पाबुमठ (गुजरात)

- शिकारपुर (गुजरात)

- सनाुली (उत्तर प्रदेश)

- कुणाल (हरियाणा)

- करणपुरा (राजस्थान)

- गनेरीवाला (पंजाब)

|

28 videos|739 docs|84 tests

|