स्थायी समझौता: ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व प्रणाली | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

पूर्व-ब्रिटिश कृषि संरचना

- भारतीय अर्थव्यवस्था के पूर्व-पूंजीवादी चरण में, भूमि के पूर्ण स्वामित्व का कोई विचार नहीं था।

- भूमि से जुड़े सभी वर्गों के पास कुछ अधिकार थे।

- किसान के पास भूमि की खेती करने का अधिकार था और वह वार्षिक उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा overlord को देकर स्थायी सुरक्षा का आनंद लेता था।

- पटेल या गाँव के मुखिया ने संग्रहकर्ता के रूप में कार्य किया (और मजिस्ट्रेट और मुख्य किसान के रूप में भी) और राज्य की भूमि राजस्व की मांग को, जो कि भाड़े के मूल्य का 1/6 से 1/3 तक भिन्न होता था, शासक को सौंप दिया।

- कृषि से संबंधित गाँव के आंतरिक व्यवस्थाएँ, जैसे कि भूमि आवंटन, सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था, और व्यक्तिगत किसानों से भूमि राजस्व का संग्रह, पटेल द्वारा गाँव पंचायतों के साथ परामर्श करके स्थानीय परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार निर्धारित की जाती थीं।

ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली और प्रशासन

- ब्रिटिशों का लक्ष्य भारत में अपने शासन से आर्थिक लाभ को अधिकतम करना था।

- ब्रिटिश औद्योगिक और वाणिज्यिक हितों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उच्च सीमा शुल्क के माध्यम से पर्याप्त राजस्व जुटाने से रोका, जिससे कंपनी ने मुख्य रूप से भूमि राजस्व पर निर्भर रहना शुरू किया।

- प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने भारत को एक विशाल संपत्ति के रूप में देखा, विश्वास करते हुए कि कंपनी को संपूर्ण आर्थिक किराया प्राप्त करने का अधिकार था, जिससे किसानों के पास केवल उनकी खेती के खर्च और श्रम वेतन रह जाता था।

- गाँव के समुदायों को नजरअंदाज किया गया, और प्रारंभिक प्रशासक अक्सर भूमि राजस्व को वसूलने में जुट जाते थे।

- अत्यधिक भूमि राजस्व की मांगों के नकारात्मक परिणाम हुए, जिससे कृषि में गिरावट आई, बड़े क्षेत्र खेती से बाहर हो गए, और जनसंख्या को अकाल का सामना करना पड़ा।

- यह स्थिति भारत और इंग्लैंड दोनों में भूमि राजस्व नीतियों पर गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता के लिए प्रेरित हुई, जिससे नई नीति निर्णयों की ओर बढ़ा।

नई भूमि अधिग्रहण

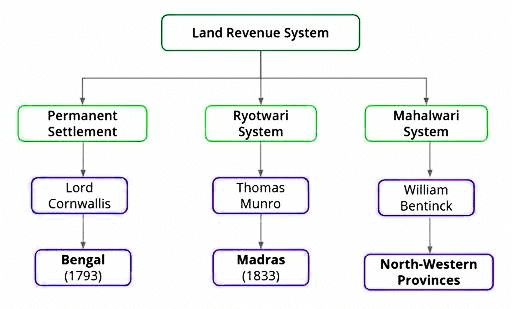

ब्रिटिशों ने भारत में तीन मुख्य प्रकार के भूमि अधिकारों की शुरुआत की: जमींदारी, महलवारी, और रियॉटवारी.

- जमींदारी व्यवस्था स्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस विभाग, और उत्तरी कर्नाटका में स्थापित की गई, जो लगभग 19% ब्रिटिश भारत को कवर करती है.

- महलवारी व्यवस्था को उत्तर प्रदेश, केंद्रीय प्रांतों, और पंजाब के प्रमुख भागों में पेश किया गया, जो लगभग 30% क्षेत्र को कवर करती है.

- रियॉटवारी व्यवस्था महत्वपूर्ण हिस्सों में बॉम्बे, मद्रास प्रेसीडेंसी, असम, और अन्य भागों में लागू की गई, जो लगभग 51% क्षेत्र को कवर करती है.

बंगाल में द्वैध सरकार के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली

- 1765 में, बक्सर की लड़ाई के बाद और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल सम्राट शाह आलम II से दीवानी का अधिकार मिला. यह कंपनी को बंगाल, बिहार, और उड़ीसा के लिए राजस्व संग्रह करने का अधिकार प्रदान करता है.

- दीवानी प्राप्त करने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य ध्यान अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा करना था, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी.

- हालांकि नवाबी प्रशासन को बनाए रखा गया था जिसमें मुहम्मद रेजा खान को नायब दीवान के रूप में रखा गया था, कंपनी ने राजस्व अधिकतम करने के लिए विभिन्न भूमि राजस्व प्रयोगों को पेश किया.

- नवाबों ने जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया, जो या तो बड़े जमींदार थे जिनके पास अपने स्वयं के सशस्त्र अनुचरों थे या छोटे जमींदार थे. किसान जमींदारों को पारंपरिक दरों पर भुगतान करते थे, जो उपखंड के अनुसार भिन्न हो सकते थे, और कभी-कभी अतिरिक्त शुल्क जिसे अब्वाब कहा जाता था, भी वसूला जाता था.

- क्लाइव और उनके उत्तराधिकारियों के तहत, पारंपरिक राजस्व संग्रह प्रणाली को बनाए रखा गया लेकिन लक्ष्यों में वृद्धि की गई, जिससे संग्रह 1764 में 8,180,000 रुपये से बढ़कर 1771 में 23,400,000 रुपये हो गया.

- राजस्व अधिकारियों ने कंपनी की खजाने में जमा करने से पहले कमीशन (लगभग 10%) काटा.

- हालांकि स्थानीय अधिकारियों को राजस्व संग्रह का प्रभारी बनाया गया था, यूरोपीय अधिकारियों ने उनकी निगरानी की. इससे भ्रष्टाचार और स्थानीय परिस्थितियों की समझ की कमी के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हुई.

- ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगातार संग्रहकर्ताओं से अपनी मांगें बढ़ाईं, जिन्होंने बदले में किसानों पर मांगें बढ़ाईं, जिससे भारी कठिनाई हुई. 1769-70 का अकाल, जिसने बंगाल की लगभग एक-तिहाई जनसंख्या को प्रभावित किया, इस अराजकता का एक दुखद परिणाम था.

- अपेक्षित लाभांश पूरा नहीं कर पाने के कारण, कंपनी के निदेशकों ने राजस्व में गिरावट के कारणों की तलाश की और रेजा खान पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया. असली मकसद वॉरेन हेस्टिंग्स का भारतीय राजस्व अधिकारियों को ब्रिटिश अधिकारियों से बदलने की इच्छा थी.

- इजारदारी प्रणाली, जो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 में प्रस्तुत की गई, में राजस्व संग्रह का अधिकार उच्चतम बोलीदाताओं को नीलाम करने की प्रक्रिया शामिल थी. इसका उद्देश्य राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करना था लेकिन अंततः यह किसानों पर लगने वाले अत्यधिक बोझ और अस्थिरता के कारण विफल हो गई.

- अमिनी आयोग, जिसे 1776 में भूमि मूल्यों का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया, स्थिति को सुधारने में असफल रहा. इजारदारी प्रणाली ने भविष्य के आकलनों और संग्रहकर्ताओं के बारे में अनिश्चितता पैदा की, जिससे और भी भ्रम उत्पन्न हुआ.

- जब लॉर्ड कॉर्नवॉलिस 1784 में पहुंचे, तो राजस्व प्रशासन बिखर गया था. कॉर्नवॉलिस को कृषि जनसंख्या और राजस्व संग्रह को स्थिर करने के लिए प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का कार्य सौंपा गया.

जमींदारी व्यवस्था / स्थायी व्यवस्था

पृष्ठभूमि:

- 1765 से 1772 के बीच बंगाल में द्वैध सरकार के तहत भूमि राजस्व प्रणाली और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा पेश किया गया ज़मींदारी समझौता दोनों असफल रहे।

- इसने कंपनी को एक अधिक प्रभावी भूमि राजस्व प्रणाली की आवश्यकता महसूस कराई।

- लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के भारत आने से पहले, कई कंपनी के अधिकारियों और यूरोपीय पर्यवेक्षकों, जैसे कि अलेक्जेंडर डॉ, हेनरी पटुल्लो, फिलिप फ्रांसिस, और थॉमस लॉ ने भूमि कर के लिए एक स्थायी समाधान की वकालत की।

- इन व्यक्तियों के विभिन्न दृष्टिकोण होने के बावजूद, उन्होंने फिज़ियोक्रैटिक स्कूल में विश्वास साझा किया, जो अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व पर जोर देता है।

- डॉ ने अपनी पुस्तक History of Hindustan में स्थायी निपटान का सिद्धांत पेश किया, जबकि पटुल्लो ने इस विचार को विस्तारित किया।

- फ्रांसिस ने ज़मींदारों को स्थायी भूमि मालिक के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव दिया।

- 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, जो फिलिप फ्रांसिस से प्रभावित था, भूमि राजस्व के संबंध में स्थायी नियमों का आधार तैयार किया।

- जब लॉर्ड कॉर्नवॉलिस 1786 में गवर्नर-जनरल बने, तो उन्होंने पाया कि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित भूमि राजस्व प्रणाली समस्याग्रस्त थी, जिसमें विभिन्न अंग्रेजी अधिकारियों ने इसके दीर्घकालिक स्थायित्व के बारे में संदेह व्यक्त किया।

- ब्रिटिश ज़मींदार अभिजात वर्ग के एक सदस्य और ज़मींदारवाद के समर्थक के रूप में, कॉर्नवॉलिस ने ज़मींदारों के पक्ष में रुख अपनाया।

- उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा प्रणाली अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रही थी, कृषि को नुकसान पहुँचा रही थी, और कंपनी के लिए अपेक्षित अधिशेष उत्पन्न करने में विफल थी।

- कृषि में गिरावट ने कंपनी के व्यापार को भी प्रभावित किया, विशेष रूप से रेशम और कपास, जो प्रमुख निर्यात वस्तुएँ थीं।

- इसका समाधान करने के लिए, कॉर्नवॉलिस ने मान्यता दी कि राजस्व को स्थायी रूप से निर्धारित करना एक समाधान होगा।

- भूमि राजस्व निपटान के संबंध में दो प्रमुख दृष्टिकोण थे:

- जेम्स ग्रांट के अनुसार, ज़मींदारों के पास न तो मिट्टी के मालिक के रूप में स्थायी अधिकार थे और न ही राजस्व संग्रहित करने और भुगतान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के रूप में।

- इस दृष्टिकोण ने यह माना कि राज्य ज़मींदारों से अपने मांगों के संबंध में किसी कठोर सीमा से बंधा नहीं था।

सर जॉन शोर के अनुसार:

- जमींदारों के पास भूमि का स्वामित्व था और राज्य केवल उनसे प्रथागत राजस्व प्राप्त करने का अधिकारी था।

- 1789 में जॉन शोर के मिनट ने जमींदारी समझौते की नींव रखी।

- निदेशक मंडल के निर्देशों ने कॉर्नवालिस के लिए समझौते को लागू करना आसान बना दिया बिना किसी विशेष अन्वेषण के।

- विस्तृत चर्चाओं के बाद, स्थायी समझौता 1793 में बंगाल और बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पेश किया गया।

- जमींदारी समझौता, जो कि 1790 में शोर के मिनट के आधार पर एक दस वर्षीय समझौता था, 1793 में स्थायी बना दिया गया।

- राजस्व के लिए स्थायी नीति बंगाल में स्थापित की गई, जिससे भूमि राजस्व को स्थायी रूप से उच्च स्तर पर तय किया गया।

- 1793 में राजस्व की मांग 1757 से पहले की तुलना में लगभग 20% अधिक थी, कुछ गणनाओं से यह संकेत मिलता है कि यह 1765 और 1793 के बीच लगभग दोगुना हो गया।

- यह समझौता बंगाल, बिहार, ओडिशा, और बाद में वाराणसी और मद्रास के कुछ हिस्सों में पेश किया गया, पारंपरिक प्रणालियों जैसे कि खुंटकट्टी को प्रतिस्थापित करते हुए।

स्थायी समझौते की मुख्य विशेषताएँ

- जमींदार स्वामित्व: जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें गिरवी रखने, वसीयत करने, स्थानांतरित करने और भूमि बेचने का अधिकार था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ समझौता किया।

- राजस्व संग्रहण: जमींदारों ने किसान (किसानों) से भूमि राजस्व एकत्र करने में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य किया और अपने जमींदारी में सम्पूर्ण भूमि के स्वामी बन गए। उनके स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया।

- जमींदार के अधिकार: जमींदार अपनी भूमि बेच सकते थे और भूमि खरीदने का अधिकार रखते थे। राज्य ने जमींदारों को भूमि राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया, और यदि वे चूक करते थे, तो भूमि को ज़ब्त कर बेचा जा सकता था।

- किरायेदार स्थिति: कृषि करने वाले केवल किरायेदारों के स्तर तक सीमित हो गए, जिससे उन्हें मिट्टी और अन्य प्रथागत अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उनके पास चरागाह, वन भूमि, सिंचाई भूमि, मछली पालन, आवासीय भूखंडों का उपयोग करने और किराए में वृद्धि के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार समाप्त हो गए।

- जमींदार की जिम्मेदारियाँ: जमींदारों से अपेक्षित था कि वे किरायेदारों और कृषि की स्थिति में सुधार करें। उन्हें निश्चित मात्रा में भूमि राजस्व का भुगतान करने की आवश्यकता थी, जिसे बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता था।

- राजस्व वितरण: जमींदारों को किसानों से प्राप्त किराए का 10/11 हिस्सा राज्य को देना था, केवल 1/11 हिस्सा अपने लिए रखना था। यदि जमींदार की सम्पत्ति का किराया बढ़ता था, तो वह वृद्धि की संपूर्ण राशि अपने पास रखता था।

- बिक्री कानून: 1794 में एक अधिनियम जिसे सूर्यास्त कानून कहा गया, ने राजस्व भुगतान में चूक के मामले में जमींदारी अधिकारों की नीलामी की अनुमति दी।

- राज्य हस्तक्षेप: राज्य का किसानों के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं था और जमींदारों के अपने किरायेदारों के साथ आंतरिक लेन-देन में हस्तक्षेप नहीं किया, जब तक कि निश्चित भूमि राजस्व सरकार को अदा किया जाता था।

- प्रारंभिक राजस्व निर्धारण: प्रारंभिक राजस्व निर्धारण मनमाने ढंग से और जमींदारों के साथ परामर्श के बिना किया गया, अधिकतम राशि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। इससे राजस्व की उच्च बिक्री हुई।

- किरायेदार अधिकार: 1799 और 1812 के नियमों ने जमींदारों को किराए का भुगतान न करने की स्थिति में बिना अदालत की अनुमति के किरायेदार की संपत्ति को ज़ब्त करने की अनुमति दी।

- रैक रेंटिंग: स्थायी समझौते में एक समस्या यह थी कि जबकि राज्य की भूमि राजस्व मांग निश्चित थी, जमींदार द्वारा कृषि करने वाले से वसूले जाने वाले किराए को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, जिससे रैक रेंटिंग और किरायेदारों के बार-बार निष्कासन की स्थिति उत्पन्न हुई।

- गैर-मौजूद जमींदारिता: कई जमींदार गैर-मौजूद जमींदार बन गए क्योंकि वे निर्धारित राजस्व का भुगतान करना मुश्किल समझते थे। उन्होंने अपनी सम्पत्ति के हिस्से को अनधिकृत मध्यस्थों को उप-भूमि पर दिया, जिससे उप-फ्यूडेशन की प्रक्रिया शुरू हुई।

- शहरी जमींदार: पुराने ग्रामीण आधारित जमींदारों को नए शहरी जमींदारों ने प्रतिस्थापित किया, जिन्होंने लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जमींदारी प्राप्त की। ये शहरी जमींदार अपने एजेंटों को किसानों से राजस्व एकत्र करने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उनकी और अधिक शोषण होता था।

समझौते के लाभ

कॉर्नवॉलीस के स्थायी समझौते पर दृष्टिकोण

- कॉर्नवॉलीस के स्थायी समझौते के बारे में विद्वानों और इतिहासकारों के बीच विचार काफी भिन्न हैं।

सकारात्मक दृष्टिकोण:

- मार्शमैन ने समझौते को “एक साहसी कदम और एक बुद्धिमान उपाय” के रूप में वर्णित किया।

- इस समझौते ने भूमि स्वामित्व में अटूट हितों का निर्माण किया, जिससे खेती का विस्तार हुआ और लोगों की आदतों और आराम में स्पष्ट सुधार हुआ।

आर्थिक लाभ:

- स्थायी समझौते ने राज्य के लिए एक निश्चित और स्थिर आय प्रदान की, जो मानसून की उतार-चढ़ाव के बावजूद राजस्व सुनिश्चित करता है।

- इसने आवधिक आकलनों और समझौतों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिससे प्रशासनिक लागत कम हो गई।

- राजस्व संग्रह की पूरी मशीनरी, जिसमें तहसीलदार और अन्य अधिकारी शामिल थे, के उन्मूलन ने वित्तीय लाभ लाए।

राजनीतिक लाभ:

- मुगल शासन के तहत, ज़मींदारों के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी, लेकिन समझौते ने उनकी राजनीतिक अधिकारिता को कम कर दिया।

- कॉर्नवॉलीस का लक्ष्य एक वफादार ज़मींदार वर्ग बनाना था जो ब्रिटिश हितों का समर्थन करेगा।

- समझौते ने ब्रिटिश सरकार के लिए राजनीतिक समर्थन सुनिश्चित किया, जो किंग विलियम III के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के समर्थन के समान था।

- 1857 के विद्रोह के दौरान, ज़मींदार ब्रिटिश के प्रति वफादार रहे, जिससे कॉर्नवॉलीस के दृष्टिकोण की पुष्टि हुई।

राजस्व संग्रह को सुविधाजनक बनाया:

- समझौते ने पूर्वी भारत कंपनी के लिए भूमि राजस्व संग्रह को सरल बना दिया, जिससे बड़े प्रशासनिक सेटअप की आवश्यकता कम हो गई।

न्यायिक सेवाओं में सुधार:

- समझौते ने पूर्वी भारत कंपनी के कर्मचारियों को न्यायिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी, बजाय राजस्व कार्य के।

भूमि की मूल्यवृद्धि:

जमींदारों ने भूमि सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे भूमि मूल्य में वृद्धि हुई।

- बंजर भूमि और जंगलों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया, जिससे भूमि की उत्पादकता बढ़ी।

लाभों का अवलोकन और अपेक्षा

आर्थिक लाभ:

- जमींदार भूमि सुधार में निवेश करेंगे, क्योंकि स्थायी राज्य मांग का मतलब है कि वे बढ़ी हुई उत्पादन और आय से पूरा लाभ उठाएंगे।

- स्थायी निपटान की उम्मीद थी कि यह कृषि उद्यम और समृद्धि को बढ़ावा देगा, जिससे बंजर भूमि की पुनः प्राप्ति और कृषि योग्य मिट्टी में सुधार होगा।

- जमींदार उन्नत कृषि विधियों को लागू करेंगे, जैसे कि बेहतर बीज, खाद, उर्वरक, फसल चक्रण, और सिंचाई, जिससे मिट्टी की उत्पादकता में वृद्धि होगी और एक संतुष्ट और सक्षम कृषक वर्ग का विकास होगा।

सामाजिक प्रभाव:

- जमींदारों से अपेक्षा थी कि वे प्राकृतिक नेताओं के रूप में कार्य करेंगे, कृषकों के बीच शिक्षा और परोपकारी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे।

व्यापार, उद्योग, और वाणिज्य:

- स्थायी निपटान जमींदारों को समृद्ध बनाएगा, जिससे वे व्यापार, उद्योग, और वाणिज्य में अधिशेष पूंजी का निवेश कर सकेंगे।

सरकारी आय:

- हालांकि सरकार भूमि राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन यह नियमित कर संग्रहण और व्यापार तथा वाणिज्य पर कर लगाने से संभावित आय में वृद्धि के माध्यम से अप्रत्यक्ष लाभ उठा सकती थी।

- अधिक समृद्ध व्यक्ति सरकार के लिए उच्च कर राजस्व का कारण बनेंगे।

अस्थायी निपटान की समस्याओं का समाधान:

- स्थायी निपटान का उद्देश्य अस्थायी निपटानों से संबंधित समस्याओं को समाप्त करना था, जैसे कि कृषकों का उत्पीड़न और उनकी भूमि छोड़ने की प्रवृत्ति।

- यह अधिकारियों की मूल्यांकन में बदलाव की क्षमता को सीमित करके भ्रष्टाचार को कम करने की उम्मीद की गई थी और कम जमींदारों के साथ निपटकर राजस्व संग्रह को सरल बनाने का प्रयास किया गया था।

निपटान का दोष:

सेटलमेंट के दोष

विभिन्न पक्षों पर स्थायी सेटलमेंट का प्रभाव

- शोधकर्ताओं के विचार: कई शोधकर्ताओं का तर्क है कि स्थायी सेटलमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ज़मींदारों और विशेष रूप से किसानों के हितों के लिए हानिकारक था।

- होल्म्स की आलोचना: होल्म्स ने स्थायी सेटलमेंट को एक महत्वपूर्ण गलती के रूप में वर्णित किया, यह दावा करते हुए कि इससे निम्न श्रेणी के किरायेदारों को कोई लाभ नहीं मिला।

- किसानों के नुकसान: इस प्रणाली ने किसानों के हितों को अनदेखा किया, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण नुकसान हुआ।

- ज़मींदारों का सशक्तिकरण: स्थायी सेटलमेंट ने ज़मींदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान किए, जिनके पास पहले केवल राजस्व संग्रह का अधिकार था। इससे किसान ज़मींदारों की दया पर रह गए, उनकी पारंपरिक निवास अधिकारों को छीन लिया गया और उन्हें किरायेदारों के स्तर पर पहुंचा दिया गया।

- पारंपरिक अधिकारों का हनन: किसानों ने भूमि से संबंधित सभी पारंपरिक अधिकार खो दिए, जिसमें चरागाहों, जंगलों और नहरों के अधिकार शामिल थे। वे कर वृद्धि के खिलाफ अपील नहीं कर सके।

- पट्टा प्रावधान की अनदेखी: पट्टा, जो किसान और ज़मींदार के बीच किराए की शर्तों का लिखित समझौता था, का पालन rarely किया गया, जिससे किसानों को ज़मींदार की इच्छा पर काम करने के लिए छोड़ दिया गया।

- ज़मींदारों का शोषण: कई ज़मींदारों ने विलासिता के खर्चों के लिए किसानों से अत्यधिक किराया मांगकर उनका शोषण किया।

- निष्कासन अधिकार: 1799 में, ज़मींदारों को उन किसानों को निष्कासित करने का अधिकार मिला जो कर नहीं चुका सके, यहां तक कि उनकी संपत्ति भी ले ली जा सकती थी। यदि किसान प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से भुगतान नहीं कर सके, तो उनकी भूमि ज़मींदारों द्वारा जब्त की जा सकती थी।

- कंपनी द्वारा किसान हितों की बलिदान: ज़मींदारों के पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को मान्यता देकर, कंपनी ने संपत्ति और निवास में किसानों के हितों का बलिदान किया।

- किरायेदारी कानून: कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि किरायेदारी कानून मुख्य रूप से ग्रामीण शांति बनाए रखने के लिए लागू किए गए थे।

- सर एडवर्ड कैलेब्रुक का दृष्टिकोण: सर एडवर्ड कैलेब्रुक के अनुसार, किसान हितों का बलिदान करना एक गंभीर गलती थी, क्योंकि इससे आदिवासियों को उनकी विरासत के अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उन्हें ज़मींदारों के शोषण के प्रति संवेदनशील बना दिया गया।

- कंपनी का राजस्व और नए कर: कंपनी ने निश्चित भूमि राजस्व से लाभ उठाते हुए नए करों को लागू किया, जो किसानों और आम लोगों पर और अधिक बोझ डालते थे।

- सेटलमेंट का विकास: प्रारंभ में कुछ आर्थिक या राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सेवा करने के बाद, सेटलमेंट जल्दी ही शोषण और उत्पीड़न का एक उपकरण बन गया, जिससे "शीर्ष पर सामंतवाद और नीचे पर दासता" की प्रणाली का निर्माण हुआ।

- किसान अधिकारों का विनाश: स्वामित्व अधिकारों से किसानों को विस्थापित करना एक गलती के रूप में देखा गया। मैटल्काफ ने नोट किया कि कॉर्नवॉलिस ने भारत में संपत्ति बनाने के बजाय इसे नष्ट कर दिया।

- किरायेदारों का दुख: स्वामित्व अधिकारों से वंचित किसान अपने ज़मींदारों के हाथों बहुत पीड़ित हुए, क्योंकि 1859 तक किसी भी सुरक्षा कानून का अभाव था।

- किरायेदारी कानून: 1859 और 1885 में लागू किरायेदारी कानूनों ने किरायेदारों को उनके निवास अधिकारों को मान्यता देकर कुछ सुरक्षा प्रदान की।

- कंपनी राज का परिवर्तन: यह अवधि कंपनी राज के एक आत्मविश्वासी क्षेत्रीय राज्य में परिवर्तन का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था और समाज में गहराई से प्रवेश करना था।

- ज़मींदारी शक्ति और कानूनी सुधार: नए कानूनी सुधारों के बावजूद, ज़मींदारी शक्ति अधिकांशतः अप्रभावित रही, और सुधार अक्सर शक्तिशाली अमीर किसानों, जिन्हें जोतेदार कहा जाता है, की स्थिति को मजबूत करते थे, बजाय गरीब किसानों को राहत प्रदान करने के।

- आर्थिक प्रगति में बाधा: स्थायी सेटलमेंट ने बंगाल की आर्थिक प्रगति को बाधित किया, क्योंकि अधिकांश ज़मींदार भूमि सुधारने की बजाय किराया अधिकतम करने में अधिक रुचि रखते थे।

- किसानों के लिए प्रोत्साहनों की कमी: किसानों को निष्कासन का भय था, जिसके कारण उनके पास भूमि की उत्पादकता बढ़ाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था।

- ज़मींदारों की जीवनशैली: ज़मींदार अक्सर अपने संपत्तियों से दूर रहते थे, विलासिता में लिप्त होते थे, जबकि उप-सम्पत्ति की प्रक्रिया में कई मध्यस्थ शामिल हो सकते थे, प्रत्येक अपने लाभ को प्राथमिकता देते हुए, जिससे किसान गरीबी की स्थिति में रह जाते थे।

सरकार के लिए नुकसान

राज्य को भूमि राजस्व से स्थिर और निश्चित आय के कारण दीर्घकालिक नुकसान का सामना करना पड़ा। इसने भूमि राजस्व में वृद्धि के संभावित हिस्से का बलिदान दिया। नए भूमि के उत्पादन और बढ़ते किराए के बावजूद, राज्य अपने उचित हिस्से का दावा नहीं कर सका। सरकार को नुकसान हुआ क्योंकि आय निश्चित थी जबकि खर्च बढ़ते रहे। बंगाल के घाटे को पूरा करने के लिए अन्य प्रांतों पर अतिरिक्त कर लगाए गए।

राजनीतिक हानि:

- स्थायी समझौता ने कंपनी और ज़मींदारों को लाभ पहुँचाया, जिससे ज़मींदारों और किरायेदारों के बीच विभाजन उत्पन्न हुआ और सरकार को कानून और व्यवस्था के मुद्दों में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।

- इस प्रणाली ने सरकार और लोगों के बीच के संबंध को कमजोर कर दिया, क्योंकि जब तक ज़मींदार किराए का भुगतान करते रहे, सरकार की involvement बहुत कम थी।

- 1793 से पहले, बंगाल और बिहार में ज़मींदारों के पास अधिकांश भूमि पर स्वामित्व अधिकार नहीं थे।

- ब्रिटिशों ने गलती से समझा कि ज़मींदार अंग्रेज़ों के मकान मालिकों के समान हैं।

- जहाँ ब्रिटिश मकान मालिक का राज्य और किरायेदार के साथ भूमि का स्वामित्व होता था, वहीं ज़मींदार राज्य के अधीन थे और आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चुकाते थे।

- यह समझौता, हालांकि ज़मींदारों के पक्ष में था, लेकिन ज़मींदारी संपत्तियों की बार-बार बिक्री का कारण बना, क्योंकि ज़मींदार अक्सर अपने किराए का भुगतान करने में असफल रहते थे।

- 1794 और 1807 के बीच, बंगाल और बिहार में लगभग 41% राजस्व उत्पन्न करने वाली भूमि नीलामी में बेची गई; उड़ीसा में, 51.1% मूल ज़मींदार नीलामी बिक्री के कारण समाप्त हो गए।

- पुरानी ज़मींदारियाँ ज़मींदारी अधिकारियों, अमीर किरायेदारों या पड़ोसी ज़मींदारों द्वारा विभाजित की गईं।

- कुछ पुरानी घर, जैसे कि बर्दवान राज, उप-स्वामित्व के माध्यम से जीवित रहे, जिससे ज़मींदार और किसानों के बीच कई स्तरों वाली जटिल स्वामित्व संरचनाएँ उत्पन्न हुईं।

- ये उप-स्वामित्व वाली पत्नी स्वामित्वों ने किसानों पर मांगें बढ़ा दीं, जिससे कृषि संरचना और जटिल हो गई।

कृषि में कोई सुधार नहीं:

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अनुमान लगाया कि जब ज़मींदारों को भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित किया जाएगा, तो वे इसके सुधार में निवेश करेंगे। हालांकि, ज़मींदारों ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। बढ़ी हुई लाभ को कृषि प्रथाओं को सुधारने और गांवों को उठाने में उपयोग करने के बजाय, उन्होंने पैसे को व्यक्तिगत विलासिता और सुख-सुविधाओं पर बर्बाद कर दिया।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|