स्पेक्ट्रम सारांश: नागरिक अवज्ञा आंदोलन के बाद भविष्य की रणनीति पर बहसें | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

परिचय

- नागरिक अवज्ञा आंदोलन के समाप्त होने के बाद, भविष्य की राष्ट्रीय रणनीति पर दो चरणों में बहस हुई। पहले चरण (1934–35) ने गैर-जन संघर्ष चरण के दौरान कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित किया।

- दूसरा चरण, 1937 में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रांतीय चुनावों के संबंध में कार्यालय स्वीकृति के मुद्दे पर चर्चा की।

दूसरा चरण, 1937 में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रांतीय चुनावों के संबंध में कार्यालय स्वीकृति के मुद्दे पर चर्चा की।

पहला चरण बहस

- नागरिक अवज्ञा आंदोलन के अंत के बाद, राष्ट्रीयताओं के लिए अगले कार्यवाही के लिए तीन मुख्य दृष्टिकोण प्रस्तावित किए गए।

- पहला दृष्टिकोण गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर निर्माणात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है।

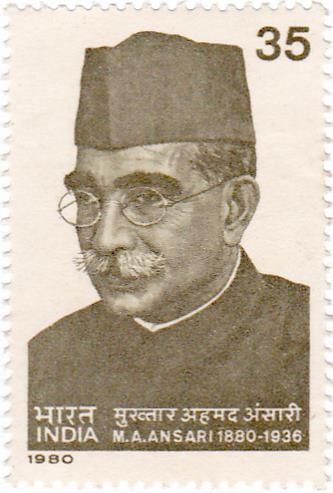

- दूसरा दृष्टिकोण, जो M.A. अंसारी, असफ अली, भुलाभाई देसाई, S. सत्यामूर्ति, और B.C. रॉय जैसे नेताओं द्वारा समर्थित था, ने तर्क दिया कि:

- संविधानिक संघर्ष और केंद्रीय विधायिका के चुनावों (जो 1934 में होने थे) में भाग लेना राजनीतिक रुचि और मनोबल बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

- उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसी भागीदारी संविधानिक राजनीति के समर्थन का प्रतीक नहीं है, बल्कि कांग्रेस को मजबूत करने और भविष्य के संघर्षों के लिए जन masses को तैयार करने में मदद करेगी।

- परिषदों में एक मजबूत उपस्थिति कांग्रेस को प्रतिष्ठा प्रदान करेगी और निलंबित आंदोलन का एक विकल्प बनेगी।

- तीसरे दृष्टिकोण, जिसका समर्थन नेहरू और वामपंथी गुट ने किया, ने निर्माणात्मक कार्य और परिषद में प्रवेश की आलोचना की:

- उन्होंने तर्क किया कि ये क्रियाएँ जन राजनीतिक कार्रवाई और उपनिवेशवाद से लड़ने के केंद्रीय मुद्दे से ध्यान भटकाएंगी।

- उन्होंने संविधानिक विधियों के बजाय गैर-संविधानिक जन संघर्ष जारी रखने का समर्थन किया, यह मानते हुए कि वर्तमान आर्थिक संकट और जन masses की लड़ाई के लिए तत्परता के कारण क्रांतिकारी स्थिति अभी भी मौजूद है।

- वामपंथी प्रवृत्ति ने उपनिवेशवाद को संबोधित करने के लिए जन संघर्ष को संविधानिक तरीकों पर फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया।

पहला दृष्टिकोण ने गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर रचनात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया।

- दूसरा दृष्टिकोण, जिसमें M.A. अंसारी, आसफ अली, भूलाभाई देसाई, S. सत्यामूर्ति और B.C. रॉय जैसे नेताओं का समर्थन था, ने तर्क किया कि:

- संविधानिक संघर्ष और केंद्रीय विधान सभा के चुनावों (1934 में होने वाले) में भाग लेना राजनीतिक रुचि और मनोबल बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

- उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसा भाग लेना संविधानिक राजनीति के समर्थन का संकेत नहीं है, बल्कि कांग्रेस को मजबूत करने और जनता को भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार करने में मदद करेगा।

- परिषदों में एक मजबूत उपस्थिति कांग्रेस को प्रतिष्ठा देगी और निलंबित आंदोलन का विकल्प प्रदान करेगी।

- तीसरा दृष्टिकोण, नेहरू और वामपंथी गुट द्वारा समर्थित, ने रचनात्मक कार्य और परिषद में प्रवेश की आलोचना की:

- उन्होंने तर्क किया कि ये कार्य जन राजनीतिक क्रियाओं और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई के केंद्रीय मुद्दे से ध्यान भटकाएंगे।

- उन्होंने गैर-संविधानिक जन संघर्षों को जारी रखने का पक्ष लिया, यह मानते हुए कि मौजूदा आर्थिक संकट और जनसंख्या की लड़ाई के लिए तत्परता के कारण क्रांतिकारी स्थिति अभी भी विद्यमान है।

नेहरू का दृष्टिकोण नेहरू ने कहा कि भारतीय लोगों के लिए, जैसे कि दुनिया के लिए, मुख्य लक्ष्य पूंजीवाद का उन्मूलन और समाजवाद की स्थापना है। उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन की वापसी और परिषद में प्रवेश को "आध्यात्मिक हार," "आदर्शों की समर्पण," और क्रांतिकारी से सुधारात्मक सोच में बदलाव के रूप में देखा।

नेहरू ने सुझाव दिया कि निजी स्वार्थों को छोड़कर जनहित में बदलाव लाने के लिए आर्थिक और वर्ग मांगों को ध्यान में रखते हुए किसानों, श्रमिकों, जमींदारों और पूंजीपतियों के हितों को पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उन्होंने वर्ग आधारित संगठनों के माध्यम से जनसंख्या को संगठित करने का समर्थन किया, जैसे कि किसान सभाएं और ट्रेड यूनियन। नेहरू ने विश्वास व्यक्त किया कि ये वर्ग संगठन कांग्रेस के साथ जुड़कर उसकी नीतियों और गतिविधियों पर प्रभाव डालेंगे, यह कहते हुए कि तभी एक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष संभव होगा।

कांग्रेस में संघर्ष-तटस्थता-संघर्ष रणनीति गांधी और कई कांग्रेस नेताओं ने संघर्ष-तटस्थता-संघर्ष (S-T-S) रणनीति का समर्थन किया, जिसमें एक जन आंदोलन के बाद तटस्थता की अवधि होती थी ताकि जनसंख्या अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सके और सरकार को राष्ट्रीयता की मांगों का समाधान करने का समय मिल सके।

यदि सरकार जवाब नहीं देती है, तो आंदोलन जन भागीदारी के साथ फिर से शुरू हो सकता है। नेहरू ने S-T-S रणनीति का विरोध करते हुए कहा कि लाहौर कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के आह्वान के बाद, आंदोलन को साम्राज्यवाद के साथ लगातार टकराव रखना चाहिए। नेहरू ने संघर्ष-जीत (S-V) रणनीति का प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने बिना किसी संवैधानिक चरण के सीधे कार्य करने की बात की, यह मानते हुए कि वास्तविक शक्ति केवल निरंतर संघर्ष के माध्यम से ही जीती जा सकती है।

परिषद में प्रवेश की स्वीकृति दोनों राष्ट्रीयतावादियों और ब्रिटिश अधिकारियों ने कांग्रेस में विभाजन की उम्मीद की, जैसे कि सूरत विभाजन, लेकिन गांधी ने इस मुद्दे को संबोधित किया, यह बताते हुए कि जो लोग परिषद में प्रवेश के पक्षधर थे, वे विधान सभाओं में शामिल हो सकते हैं। गांधी ने स्पष्ट किया कि जबकि संसदीय राजनीति स्वतंत्रता की ओर नहीं ले जाएगी, कांग्रेस के सदस्य जो सत्याग्रह या रचनात्मक कार्य में भाग नहीं ले सकते, वे परिषद के काम के माध्यम से अपनी देशभक्ति व्यक्त कर सकते हैं, जब तक कि वे संवैधानिकता या स्वार्थ में नहीं फंसते।

उन्होंने वामपंथियों को आश्वस्त किया कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन की वापसी अवसरवादियों के सामने समर्पण या साम्राज्यवाद के साथ समझौता नहीं था।

1934 में, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) पटना में मिली और कांग्रेस के ध्वज के तहत चुनावों में भाग लेने के लिए एक संसदीय बोर्ड का गठन किया। गांधी ने महसूस किया कि वह कांग्रेस में शक्तिशाली गुटों के साथ तालमेल में नहीं थे, जिसमें वे बुद्धिजीवी शामिल थे जो संसदीय राजनीति का समर्थन करते थे, जिससे उन्होंने असहमत किया, और जो लोग चरखे पर उनके ध्यान केंद्रित करने के कारण दूर हो गए थे।

सोशलिस्टों ने, नेहरू के नेतृत्व में, महसूस किया कि ब्रिटिशों को बाहर निकालने से पहले समाजवाद की ओर बढ़ना बेहतर होगा और उन्होंने सोचा कि कांग्रेस को धीरे-धीरे उग्र बनाना बेहतर है बजाय इसके कि वह जनसंख्या से अलग हो जाए।

1935 का भारत सरकार अधिनियम 1932 के संघर्ष के बीच, तीसरा RTC नवंबर में हुआ, फिर से कांग्रेस की भागीदारी के बिना। चर्चाओं के परिणामस्वरूप 1935 के अधिनियम का निर्माण हुआ।

मुख्य विशेषताएँ भारत सरकार अधिनियम को अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे:

- एक अखिल भारतीय संघ अखिल भारतीय संघ भारतीय राज्यों का एक प्रस्तावित संघ था जो कभी भी वास्तविकता में नहीं आया। संघ की शर्तें थीं कि 52 सीटों के आवंटन वाली राज्यों को संघ में शामिल होने पर सहमत होना चाहिए, और इन राज्यों की कुल जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत होनी चाहिए। चूंकि ये शर्तें पूरी नहीं हुईं, केंद्रीय सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करना जारी रखा।

- संघीय स्तर का कार्यकारी भारत के संविधान ने प्रबंधित किए जाने वाले विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया, जिसमें गवर्नर-जनरल पूरे सिस्टम का प्रभारी था। उन्हें भारत की सुरक्षा और शांति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए कार्य किया।

- विधानसभा 1935 के भारतीय संविधान ने एक द्व chambersीय विधानसभा बनाई जिसमें एक उच्च सदन (राज्यों की परिषद) और एक निम्न सदन (संघीय सभा) शामिल थी। राज्यों की परिषद में 260 सदस्य होने थे, जिनमें से कुछ सीधे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और कुछ (40 प्रतिशत) राजाओं द्वारा नामांकित होने थे। संघीय विधानसभा में 375 सदस्य होने थे, जिनमें से कुछ अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और कुछ (एक-तिहाई) राजाओं द्वारा नामांकित होने थे। राज्यों की परिषद एक स्थायी निकाय होगी जिसमें हर तिहाई सदस्य हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते, जबकि संघीय विधानसभा की अवधि पांच वर्ष होती। कानून बनाने के लिए तीन सूचियाँ संघीय, प्रांतीय और समवर्ती होंगी। संघीय विधानसभा के सदस्यों के पास मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास मत पेश करने का अधिकार था, लेकिन राज्यों की परिषद के सदस्यों के पास नहीं था। धर्म आधारित और वर्ग आधारित मतदाता प्रणाली को और बढ़ाया गया, और 80 प्रतिशत बजट गैर-मतदाता था। गवर्नर-जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गईं।

- प्रांतीय स्वायत्तता 1935 का भारत सरकार अधिनियम डायरकी को प्रांतीय स्वायत्तता के साथ बदलता है और प्रांतों को एक अलग कानूनी पहचान देता है। प्रांतों को राज्य सचिव और गवर्नर-जनरल की निगरानी से मुक्त किया गया और उन्हें स्वतंत्र वित्तीय शक्तियाँ और संसाधन प्राप्त हुए। कार्यकारी गवर्नर को प्रांत में राजा की ओर से प्राधिकरण का प्रयोग करने के लिए क्राउन का नामांकित व्यक्ति और प्रतिनिधि होना था। गवर्नर को अल्पसंख्यकों, नागरिक सेवकों के अधिकारों, कानून और व्यवस्था, ब्रिटिश व्यापार हितों, आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्रों, राजसी राज्यों आदि के संबंध में विशेष शक्तियाँ दी गईं। गवर्नर प्रशासन को अधिग्रहित करने और अनिश्चितकाल तक चलाने में सक्षम था।

- विधान सभा सामुदायिक पुरस्कार के कारण सामुदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग-अलग मतदाता स्थापित किए गए। सभी सदस्य सीधे चुने जाने थे और मताधिकार को महिलाओं को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया। मंत्रियों को प्रीमियर द्वारा नेतृत्व की गई मंत्रियों की परिषद में सभी प्रांतीय विषयों का प्रशासन करना था। मंत्रियों को विधायक द्वारा प्रतिकूल मत द्वारा उत्तरदायी और हटाने योग्य बनाया गया। प्रांतीय विधानसभा प्रांतीय और समवर्ती सूचियों में विषयों पर कानून बनाने में सक्षम थी। 40 प्रतिशत बजट अभी भी गैर-मतदाता था। - गवर्नर एक विधेयक पर सहमति देने से मना कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, और गवर्नर के अधिनियम लागू कर सकता था।

अधिनियम का मूल्यांकन 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय स्व-सरकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रयास था, जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था। अधिनियम ने भारतीय प्रांतों की स्वायत्तता को बढ़ाया, जबकि गवर्नर-जनरल की प्राधिकार को बनाए रखा। अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय जनसंख्या के 14 प्रतिशत को मतदाता बनाया। अधिनियम ने एक कठोर संविधान प्रदान किया जिसमें आंतरिक विकास की संभावना नहीं थी। संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास सुरक्षित था।

दीर्घकालिक ब्रिटिश रणनीति नागरिक अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए दमन का प्रयोग किया गया, और सुधारों का उपयोग संवैधानिक उदारवादियों औरModerates की राजनीतिक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया। रणनीति कांग्रेस पार्टी में मतभेद पैदा करना था ताकि संविधानिक रियायतों के साथ दाहिने पक्ष को संतुष्ट किया जा सके और वामपंथी को पुलिस उपायों के जरिए कुचला जा सके। प्रांतीय स्वायत्तता शक्तिशाली प्रांतीय नेताओं को उत्पन्न करेगी जो धीरे-धीरे राजनीतिक शक्ति के स्वायत्त केंद्र बन जाएंगे।

राष्ट्रीयतावादियों की प्रतिक्रिया 1935 का अधिनियम व्यापक रूप से निंदा किया गया और कांग्रेस द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकार किया गया। हिंदू महासभा ने विश्वास किया कि 1935 का अधिनियम ब्रिटिश प्रभाव को भारत में बनाए रखने के लिए बनाया गया था। लॉर्ड लिंलिथगो (उप राज्यपाल 1936-43) ने कहा कि अधिनियम ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम की तुलना एक कार से की जिसमें सभी ब्रेक और कोई इंजन नहीं था, यह संकेत देते हुए कि यह शक्ति की कमी थी। B.R. टॉमलिन्सन ने देखा कि भारत में संवैधानिक प्रगति का उद्देश्य भारतीय सहयोगियों को ब्रिटिश राज में आकर्षित करना था। राष्ट्रीय उदारवादी फाउंडेशन ने 1935 के अधिनियम के केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर कार्य करने का समर्थन किया। दूसरी ओर, कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के लिए वयस्क मताधिकार के साथ एक संविधान सभा के आयोजन की मांग की।

दूसरे चरण की बहस 1937 की शुरुआत में, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों की घोषणा की गई, जिससे राष्ट्रीयतावादियों के बीच भविष्य की रणनीति पर बहस छिड़ गई। कांग्रेस पूरी तरह से 1935 के अधिनियम का विरोध करने में एकजुट थी, लेकिन बिना जन आंदोलन के ऐसा कैसे किया जाए, इस पर अनिश्चितता थी। यह सहमति बनी कि कांग्रेस को चुनावों में एक विस्तृत राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम के साथ भाग लेना चाहिए ताकि लोगों में विरोधी साम्राज्यवादी भावना को मजबूत किया जा सके।

हालांकि, चुनावों के बाद क्या करना है, इस पर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। एक प्रमुख मुद्दा यह था कि यदि कांग्रेस एक प्रांत में बहुमत प्राप्त करती है, तो क्या उसे सरकार बनानी चाहिए। इन प्रश्नों पर राष्ट्रीयतावादियों के बीच तीखे मतभेद उभरे, जिसमें बहस ने वाम और दाएं के बीच बढ़ती वैचारिक विभाजन को दर्शाया।

विभाजित राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वामपंथी गुट, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और कांग्रेस के समाजवादी और कम्युनिस्ट शामिल थे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कार्यालय स्वीकार करने के खिलाफ थे। उन्होंने तर्क किया कि इससे राष्ट्रीयतावादियों के अधिनियम को अस्वीकार करने का नकारात्मक परिणाम होगा। एक प्रतिकारी रणनीति के रूप में, वामपंथियों ने परिषदों में प्रवेश करने का प्रस्ताव दिया, जिसका उद्देश्य गतिरोध पैदा करना था, जिससे अधिनियम का कार्य करना असंभव हो जाए। कार्यालय स्वीकार करने के समर्थकों ने तर्क किया कि वे 1935 के अधिनियम का मुकाबला करने के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध थे, लेकिन विधानसभाओं में काम करना केवल एक अल्पकालिक रणनीति थी।

गांधी की स्थिति गांधी ने प्रारंभ में कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठकों में कार्यालय स्वीकार करने का विरोध किया, लेकिन 1936 की शुरुआत में, उन्होंने कांग्रेस मंत्रियों के गठन का प्रयास करने के लिए सहमति व्यक्त की। कांग्रेस ने लखनऊ (1936 की शुरुआत) और फैजपुर (1937 के अंत) में अपनी बैठकों में चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन कार्यालय स्वीकार करने के निर्णय को चुनाव के बाद के चरण के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि इसका उद्देश्य "1935 के अधिनियम" का मुकाबला करना है, चाहे वह विधानसभाओं के अंदर हो या बाहर, बिना इसके साथ समर्पण या सहयोग किए।

1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव फरवरी में 11 प्रांतों में हुए: मद्रास, केंद्रीय प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसीडेंसी, असम, NWFP, बंगाल, पंजाब, और सिंध। इन चुनावों ने पहली बार एक बड़े संख्या में भारतीयों को मतदान का अधिकार दिया, जिसमें लगभग 30.1 मिलियन को मतदाता बनाया गया, जिसमें 4.25 मिलियन महिलाएं (कुल जनसंख्या का 14%) शामिल थीं।

मतदाता में से 15.5 मिलियन ने, जिसमें 917,000 महिलाएं शामिल थीं, अपने मत का प्रयोग किया।

कांग्रेस का चुनावी घोषणापत्र कांग्रेस के घोषणापत्र ने 1935 के अधिनियम के प्रति अपनी पूर्ण अस्वीकृति की पुष्टि की। इसमें कैदियों की रिहाई और लिंग एवं जाति आधारित अधिकारों के वर्जनाओं को हटाने का वादा किया गया। घोषणापत्र ने कृषि प्रणाली के मौलिक परिवर्तन का आह्वान किया, जिसमें किराए और राजस्व में महत्वपूर्ण कमी और ग्रामीण कर्जों में कमी शामिल थी। इसमें सस्ते ऋण, ट्रेड यूनियनों के गठन का अधिकार, और हड़ताल का अधिकार माँगा गया। गांधी ने इस अवधि के दौरान किसी भी चुनावी बैठकों में भाग नहीं लिया।

कांग्रेस का प्रदर्शन कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनावों में 1,161 सीटों में से 716 सीटें जीतीं। 11 प्रांतों की विधानसभाओं में कुल 1,585 सीटें थीं। कांग्रेस ने सभी प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया, सिवाय बंगाल, असम, पंजाब, सिंध, और NWFP के, और बंगाल, असम, और NWFP में सबसे बड़ी पार्टी बन गई।

इस सफलता के कारण, कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ी, और नेहरू संघर्ष-तटस्थता-समझौता (S-T-S) की प्रमुख रणनीति के प्रति सहमत हो गए।

भारत सरकार अधिनियम, 1935

1932 के संघर्ष के बीच, तीसरा RTC नवंबर में आयोजित हुआ, फिर से कांग्रेस की भागीदारी के बिना। चर्चाओं के परिणामस्वरूप 1935 के अधिनियम का निर्माण हुआ।

1. अखिल भारतीय महासंघ

- अखिल भारतीय महासंघ एक प्रस्तावित भारतीय राज्यों का महासंघ था जो कभी वास्तविकता में नहीं आया।

- यह महासंघ दो शर्तों की पूर्ति पर आधारित था: उन राज्यों को, जिन्हें प्रस्तावित राज्य परिषद में 52 सीटें आवंटित की गई थीं, महासंघ में शामिल होने के लिए सहमत होना था, और इन राज्यों की कुल जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

- चूंकि ये शर्तें पूरी नहीं हुईं, केंद्रीय सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम की धाराओं के तहत काम करना जारी रखा।

2. संघीय स्तर कार्यपालिका

- भारत का संविधान प्रशासित विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित करता है, जिसमें गवर्नर-जनरल पूरे प्रणाली के प्रभारी होते हैं।

- वह भारत की सुरक्षा और शांति के लिए जिम्मेदार थे और अपनी व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते थे।

- 1935 के भारतीय संविधान ने एक द्व chambersीय विधायिका बनाई जिसमें एक ऊपरी सदन (राज्य परिषद) और एक निचला सदन (संघीय सभा) शामिल था।

- राज्य परिषद 260 सदस्यों की एक स्थायी सभा होगी, जिसे आंशिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से सीधे निर्वाचित किया जाएगा और आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) राजाओं द्वारा नामित किया जाएगा।

- संघीय सभा 375 सदस्यों की होगी, जिसे आंशिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा और आंशिक रूप से (एक तिहाई) राजाओं द्वारा नामित किया जाएगा।

- राज्य परिषद एक स्थायी निकाय होगी जिसमें सदस्यों का एक तिहाई हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होगा, जबकि संघीय सभा की अवधि पांच वर्ष होगी।

- विधायी उद्देश्यों के लिए तीन सूचियाँ होंगी: संघीय, प्रांतीय और एकसाथ।

- संघीय सभा के सदस्य मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे, लेकिन राज्य परिषद के सदस्य ऐसा नहीं कर सकते थे।

- धर्म आधारित और वर्ग आधारित मतदाता प्रणाली को और बढ़ाया गया, और बजट का 80 प्रतिशत गैर-मतदाता था।

- गवर्नर-जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गईं।

3. प्रांतीय स्वायत्तता

- 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वैध शासन को प्रांतीय स्वायत्तता से प्रतिस्थापित करता है और प्रांतों को एक अलग कानूनी पहचान देता है।

- प्रांतों को विदेश सचिव और गवर्नर-जनरल की निगरानी से मुक्त किया गया, और उन्हें स्वतंत्र वित्तीय शक्तियाँ और संसाधन प्राप्त हुए।

- गवर्नर को राज्य में राजा की ओर से अधिकार exercising करने के लिए क्राउन का नामांकित प्रतिनिधि होना था।

- गवर्नर के पास अल्पसंख्यकों, सिविल सेवकों के अधिकारों, कानून और व्यवस्था, ब्रिटिश व्यवसायों के हितों, आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों, रियासतों आदि के संबंध में विशेष शक्तियाँ थीं।

- गवर्नर प्रशासन को संभाल सकता था और असीमित समय तक चला सकता था।

- सामुदायिक पुरस्कार ने सामुदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग-अलग मतदाता स्थापित करने की प्रक्रिया को जन्म दिया।

- सभी सदस्य सीधे निर्वाचित होने थे और मताधिकार का विस्तार महिलाओं को शामिल करने के लिए किया गया।

- मंत्रियों को एक प्रीमियर की अध्यक्षता में मंत्रियों की परिषद में सभी प्रांतीय विषयों का प्रशासन करना था।

- मंत्रियों को विधायिका के प्रतिकूल वोट द्वारा जवाबदेह और हटाने योग्य बनाया गया।

- प्रांतीय विधायिका प्रांतीय और एकसाथ सूचियों के विषयों पर कानून बना सकती थी।

- 40 प्रतिशत बजट अभी भी गैर-मतदाता था। गवर्नर किसी बिल पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, और गवर्नर के अधिनियम लागू कर सकता था।

- 1935 का भारत सरकार अधिनियम उन स्वायत्तताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास था जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा शुरू की गई थीं।

- इस अधिनियम ने भारतीय प्रांतों की स्वायत्तता को बढ़ाया, जबकि गवर्नर-जनरल के अधिकार को बनाए रखा।

- अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय जनसंख्या का 14 प्रतिशत को मताधिकार प्रदान किया।

- अधिनियम ने एक कठोर संविधान प्रदान किया जिसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं थी।

- संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास सुरक्षित रखा गया था।

- दमन का उपयोग नागरिक अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए किया गया, और सुधारों का उपयोग संवैधानिक उदारवादियों और मध्यमार्गियों की राजनीतिक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया।

- प्रांतीय स्वायत्तता शक्तिशाली प्रांतीय नेताओं को पैदा करेगी जो धीरे-धीरे राजनीतिक शक्ति के स्वायत्त केंद्र बन जाएंगे।

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वामपंथी, जिनका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, और कांग्रेस के समाजवादी और कम्युनिस्ट कर रहे थे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कार्यालय स्वीकार करने के खिलाफ थे।

- उन्होंने तर्क किया कि इससे राष्ट्रीयतावादियों के अधिनियम के अस्वीकार को नकारा जाएगा।

- एक प्रतिकूल रणनीति के रूप में, वामपंथियों ने परिषदों में प्रवेश करने का प्रस्ताव दिया ताकि गतिरोध उत्पन्न किया जा सके, जिससे अधिनियम का कार्य करना असंभव हो जाए।

- कार्यालय स्वीकार करने के समर्थकों ने तर्क किया कि वे 1935 के अधिनियम का मुकाबला करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध थे, लेकिन विधायिकाओं में काम करना केवल एक अल्पकालिक रणनीति होना चाहिए।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|