स्पेक्ट्रम सारांश: भारत में यूरोपियों की उपस्थिति | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाली ब्रिटिशों से 100 वर्ष पहले भारत आए थे?

इस EduRev दस्तावेज़ में, आप अन्य यूरोपीय शक्तियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे और कैसे ब्रिटिशों ने उन्हें पराजित किया और भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गए।

भारत में पुर्तगाली

भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज और खोज

- रोमन साम्राज्य के सातवें सदी में पतन के बाद, अरबों ने मिस्र और फारस में प्रभुत्व स्थापित किया, जिसके परिणामस्वरूप यूरोप और भारत के बीच सीधे संपर्क में कमी आई।

- भारतीय वस्तुओं जैसे मसाले, कॉलीक, रेशम, और कीमती पत्थरों की आसान पहुंच पर बहुत असर पड़ा।

- अरबों ने भारत की भूमि मार्गों पर भी नियंत्रण रखा।

- पंद्रहवीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण की भावना ने पूर्वी विलासिता की वस्तुओं की बढ़ती समृद्धि और मांग को बढ़ावा दिया।

- पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी, जिन्हें 'नैविगेटर' के नाम से जाना जाता है, ने अन्वेषण को काफी बढ़ावा दिया।

- 1494 में टॉर्डेसिलास की संधि ने पुर्तगाल और स्पेन के बीच गैर-ईसाई दुनिया को अटलांटिक में एक काल्पनिक रेखा के साथ विभाजित किया।

- पुर्तगाल रेखा के पूर्व में सब कुछ दावा और कब्जा कर सकता था, जबकि स्पेन रेखा के पश्चिम में सब कुछ दावा कर सकता था।

नीले पानी की नीति

नीली जल नीति

- भारत में पुर्तगाली संपत्तियों के वायसराय, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, ने भारत में एक क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करने का विरोध किया, यह चाहते हुए कि पुर्तगाल समुद्र में प्रभुत्व बनाए रखे और अपनी गतिविधियों को पूरी तरह से व्यापारिक लेन-देन तक सीमित रखे। इसे नीली जल नीति कहा जाता है।

- पुर्तगाली हितों की रक्षा के लिए, पुर्तगाल के राजा फर्डिनैंड I ने 1505 में भारत में एक तीन वर्षीय गवर्नर नियुक्त किया और उसे पर्याप्त सैनिक प्रदान किए।

- नियुक्त गवर्नर, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, को भारत में पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करने और मुस्लिम व्यापार को समाप्त करने का कार्य सौंपा गया, जिसके लिए उसने अदन, होर्मुज और मलक्का पर विजय प्राप्त की।

- जब फ्रांसिस्को डे अल्मेडा 31 अक्टूबर 1505 को कोचीन पहुंचे, तब केवल 8 जहाज वहां से निकले थे।

- वहां रहते हुए, उसे पता चला कि क्विलोन में पुर्तगाली व्यापारियों का नरसंहार किया गया था। उसने अपने बेटे लॉरेनço को छह जहाजों के साथ क्विलोन के बंदरगाह पर हमला करने के लिए भेजा, जहां उन्होंने कालिकट के नावों को बिना किसी भेदभाव के डुबो दिया।

नीली जल नीति - भारत में प्रभाव

- फ्रांसिस्को डे अल्मेडा का लक्ष्य भारत के महासागर क्षेत्र में पुर्तगाल को एक शक्तिशाली समुद्री राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था, जिसमें पुर्तगाली प्रभाव और व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- उन्होंने 1510 ईस्वी में बिजापुर के सुलतान से गोवा पर नियंत्रण सफलतापूर्वक प्राप्त किया।

- फ्रांसिस्को डे अल्मेडा के बाद अफोंसो डे अल्बुकर्क ने 1509 में भारत में पुर्तगाली वायसराय का पद संभाला।

- गोवा बाद में भारत में पुर्तगाली बस्तियों का मुख्यालय बन गया, और पुर्तगाली नौसेना की प्रभुत्व और तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण ने भारत में पुर्तगाली शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

व्यापार से शासन की ओर

वास्को द गामा

- वास्को द गामा, एक गुजराती पायलट अब्दुल मजीद के नेतृत्व में, मई 1498 में कालीकट पहुँचे। कालीकट का शासक 1498 में ज़मोरेन (समुथिरी) था।

- अरब व्यापारियों का मलाबार तट पर लाभदायक व्यापार था, जिसमें भारतीय, अरब, पूर्वी अफ्रीकी, चीनी, और जावानी व्यापारी शामिल थे। उन्होंने मसाले व्यापार के लिए पेद्रो अल्वारेज़ कैब्रल के साथ लेन-देन किया।

- बातचीत के बाद, पुर्तगालियों ने सितंबर 1500 में कालीकट में एक फैक्ट्री स्थापित की।

- वास्को द गामा ने कन्नौर और कोचिन में भी व्यापार फैक्ट्रियाँ स्थापित की, जो पुर्तगालियों के लिए महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गईं।

अलफोंसो डी अल्बुकर्क

- पूर्व में पुर्तगाली शक्ति के असली संस्थापक।

- पूर्व अफ्रीका में, लाल सागर के पास पुर्तगाली ठिकाने, ओर्मुज, मलाबार, और मलक्का।

- बिजापुर के सुलतान का मुख्य बंदरगाह भारत में पुर्तगालियों की पहली भूमि बन गया।

निनो दा कुन्हा

- निनो दा कुन्हा ने नवंबर 1529 में भारत में पुर्तगाली हितों के गवर्नर का पद संभाला और लगभग एक वर्ष बाद पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया।

- गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूँ के साथ संघर्ष के दौरान 1534 में बासीन द्वीप उन्हें सौंपकर पुर्तगालियों से मदद मांगी।

- हालांकि, 1536 में हुमायूँ के गुजरात से हटने पर बहादुर शाह के पुर्तगालियों के साथ संबंध खराब हो गए।

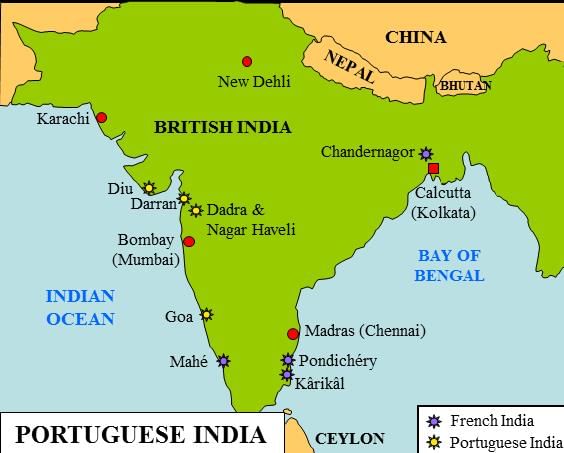

पुर्तगाली राज्य

- गोवा के चारों ओर साठ मील तट।

- पुर्तगालियों ने सैन थॉम (चेन्नई में) और नागापट्टिनम (तमिलनाडु में) पर पूर्वी तट पर सैन्य पोस्ट और बस्तियाँ स्थापित कीं।

- 1570 में गोवा और डेक्कन सुलतान के बीच संधियाँ हस्ताक्षरित की गईं।

पुर्तगाली प्रशासन

- वे़डर दा फज़ेंडा राजस्व, माल और बेड़ों के प्रेषण के लिए जिम्मेदार है।

- पुर्तगालियों की धार्मिक नीति - मुसलमानों के प्रति असहिष्णुता; ईसाई धर्म को बढ़ावा देने की zeal।

पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध

- 1608 में, कप्तान विलियम हॉकिंस अपने जहाज हेक्तर के साथ सूरत पहुँचे। जहाँंगीर ने उन्हें 30,000 रुपये के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया।

- नवंबर 1612 में, अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने कप्तान बेस्ट के नेतृत्व में एक पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया।

हुगली का अधिग्रहण

- पुर्तगालियों ने लगभग 1579 में एक साम्राज्य फर्मान के आधार पर बंगाल में सटगाँव के पास एक नदी किनारे बसाया और बाद में हुगली में चले गए।

- 24 जून 1632 को हुगली पर कब्जा कर लिया गया। बंगाल का गवर्नर कासिम खान बन गया।

पुर्तगालियों का पतन

- मिस्र, फारस, और उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय और उनके निकट पड़ोसी के रूप में उग्र मराठों का उभार।

- 1580-81 में स्पेन और पुर्तगाल के दो साम्राज्यों का एकीकरण, जिसने छोटे साम्राज्य को इंग्लैंड और डच के साथ स्पेन के युद्धों में खींच लिया।

- पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियों ने राजनीतिक भय और धोखाधड़ी व्यापार प्रथाओं को जन्म दिया।

डच व्यापार

- डच ने 1596 में कोर्नेलिस डे हाउटमैन के नेतृत्व में सुमात्रा और बंटाम पहुँचे।

- डच ने 1605 में मसुलीपट्नम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की।

- डच ने कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में फैक्ट्रियाँ स्थापित कीं।

अंग्लो-डच प्रतिद्वंद्विता

- यह इंग्लिश द्वारा डच के व्यापारिक हितों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई।

- अम्बोयना में डच और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा, जहाँ 1623 में दस अंग्रेजों और नौ जापानियों को मार दिया गया।

- 1667 में डच भारत से वापस चले गए और इंडोनेशिया चले गए।

अंग्रेजों की सफलता

- इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम थी, जबकि फ्रेंच कंपनी राज्य की चिंता थी।

- इंग्लिश नौसेना फ्रेंच नौसेना से बेहतर थी।

- इंग्लिश के पास तीन महत्वपूर्ण स्थान थे: कलकत्ता, बॉम्बे, और मद्रास, जबकि फ्रेंच के पास केवल पुदुचेरी था।

अंग्रेजों का भारत में आगमन

अब आपने यह समझ लिया है कि यूरोपीय लोग भारत में कैसे आए और उन्होंने हमारे साथ व्यापार कैसे किया। अगले एदुरेव दस्तावेज़ में, आप पढ़ेंगे कि भारत में ब्रिटिश आगमन के समय की स्थिति क्या थी और उन्होंने इससे कैसे लाभ उठाया।

नीनो दा कुन्हा ने नवंबर 1529 में भारत में पुर्तगाली हितों के गवर्नर का पद संभाला और लगभग एक वर्ष बाद 1530 में भारत में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। गुजरात के बहादुर शाह, मुग़ल सम्राट हुमायूँ के साथ संघर्ष के दौरान, 1534 में बास्सेइन द्वीप और इसकी संबंधित संपत्तियों और राजस्व को पुर्तगालियों को सौंपकर उनकी मदद प्राप्त की। उन्होंने दिउ में एक आधार देने का भी वादा किया। हालांकि, 1536 में हुमायूँ के गुजरात से वापस जाने पर बहादुर शाह के पुर्तगालियों के साथ संबंध बिगड़ गए।

- पुर्तगालियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ:

- गुजरात, जिसे शक्तिशाली महमूद बेगरहा (1458-1511) द्वारा शासित किया गया था।

- पुर्तगालियों ने अपने जहाजों पर तोपें रखीं।

यहां तक कि यह इंग्लैंड के लिए डचों के वाणिज्यिक हितों के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता था। पूर्व में डच और अंग्रेजों के बीच दुश्मनी की चरम सीमा अंबोइना (एक स्थान वर्तमान में इंडोनेशिया में, जिसे डचों ने 1605 में पुर्तगालियों से कब्जा किया था) पर पहुंची, जहां उन्होंने 1623 में दस अंग्रेजों और नौ जापानियों का नरसंहार किया।

- 1667 में - डच भारत से वापस चले गए और इंडोनेशिया चले गए।

- उन्होंने काली मिर्च और मसालों के व्यापार का एकाधिकार किया।

- डचों द्वारा व्यापार किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण भारतीय वस्त्रों में रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम शामिल थे।

एंग्लो-डच संधि 1814 ईस्वी में डच कोरमंडल और डच बंगाल को डच शासन में पुनर्स्थापित करने में सहायक रही, लेकिन उन्हें 1824 ईस्वी की एंग्लो-डच संधि की धाराओं और प्रावधानों के कारण ब्रिटिश शासन में वापस लौटा दिया गया।

- इसने डचों को 1 मार्च 1825 ईस्वी तक सभी संपत्ति और संस्थान हस्तांतरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता दी।

- इस परिणामस्वरूप, 1825 ईस्वी के मध्य तक, डचों ने भारत में अपने सभी वाणिज्यिक स्थलों को खो दिया।

क्वीन एलिज़ाबेथ I का चार्टर

1715 में, एक अंग्रेजी मिशन, जिसने जॉन सर्मन के नेतृत्व में मुग़ल सम्राट फ़ारुख़सियर से मुलाकात की, ने तीन प्रसिद्ध फ़रमान प्राप्त किए, जिससे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कई मूल्यवान विशेषाधिकार मिले। इस प्रकार प्राप्त फ़रमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा माना गया। उनके महत्वपूर्ण शर्तें थीं:

- (i) कंपनी के निर्यात और आयात को कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी गई, सिवाय बंगाल में वार्षिक 3000 रुपये के भुगतान के।

- (ii) परिवहन के लिए डेटा (पास) जारी करने की प्रक्रिया।

- (iii) पूर्वी भारत कंपनी को सूरत में सभी ड्यूटियों से छूट दी गई थी, वार्षिक 10000 रुपये के भुगतान पर।

- (iv) कंपनी के बॉम्बे में ढाले गए सिक्कों को मुग़ल साम्राज्य में मान्यता प्राप्त थी।

सर विलियम नॉरिस ने औरंगज़ेब के दरबार में राजदूत का कार्य किया (जनवरी 1701- अप्रैल 1702)।

क्राउन और पार्लियामेंट के दबाव के तहत, दोनों कंपनियों का 1708 में 'यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज' के शीर्षक के तहत विलय कर दिया गया।

लुई XIV के प्रसिद्ध मंत्री कोल्बर्ट ने 1664 में कंपagnie des Indes Orientales (फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी) की स्थापना की। कंपनी को 50 साल की मोनोपोली दी गई। 1667 में, फ्रांकोइस कारोन ने भारत के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित की। मर्कारा, एक फारसी जो कारोन के साथ था, ने 1669 में मसुलीपट्टनम में एक और फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। 1673 में, उसने कोलकाता के निकट चंदेरनगर में एक नगर स्थापित किया।

अंग्लो-फ्रेंच प्रभुत्व के लिए संघर्ष: कर्नाटिक युद्ध

पहला कर्नाटिक युद्ध (1740-48)

पृष्ठभूमि - कर्नाटिक-कोरोमंडल तट और इसका Hinterland, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण अंग्रेज-फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार।

- तत्कालिक कारण - फ्रांस ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर retaliate किया, इस प्रकार पहले कर्नाटिक युद्ध की शुरुआत हुई।

- परिणाम - Aix-La Chapelle की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध को समाप्त किया। - मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंपा गया। फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में उनके क्षेत्रों को प्राप्त हुआ।

- महत्व - पहले कर्नाटिक युद्ध को स्ट. थोमे की लड़ाई के लिए याद किया जाता है (जो मद्रास में हुई) अद्यार नदी के किनारे, जो फ्रांसीसी बलों और कर्नाटिक के नवाब अनवर-उद-दीन के बलों के बीच लड़ी गई, जिनसे अंग्रेजों ने सहायता की अपील की थी।

दूसरे कर्नाटिक युद्ध की पृष्ठभूमि - भारत में प्रतिद्वंद्विता द्वारा प्रदान की गई।

- कारण - (i) 1748 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक निजाम-उल-मुल्क की मृत्यु और कर्नाटिक के नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहिब की रिहाई, जो मराठों द्वारा की गई। (ii) फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के दावों का समर्थन किया जबकि अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवर-उद-दीन का साथ दिया।

- युद्ध के दौरान - (i) मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने 1749 में एंबूर की लड़ाई में अनवर-उद-दीन को हराकर मार डाला। (ii) मुजफ्फर जंग को डेक्कन का सुभेदार बनाया गया, और डुप्लेइक्स को कृष्णा नदी के दक्षिण में सभी मुग़ल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया। (iii) अगस्त 1751 में, केवल 210 सैनिकों के साथ, रॉबर्ट क्लाइव ने आर्कोट पर हमला किया और उसे कब्जा कर लिया।

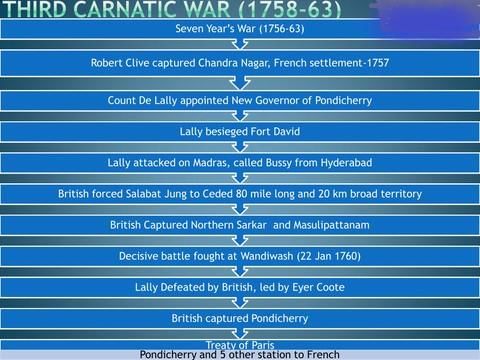

तीसरे कर्नाटिक युद्ध का पाठ्यक्रम - 1758 में, काउंट डी लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजी किलों सेंट डेविड और विजयनगरम पर कब्जा किया।

- महत्वपूर्ण लड़ाई - 'वंडीवाश की लड़ाई', तीसरे कर्नाटिक युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी, जो 22 जनवरी, 1760 को तमिलनाडु में वंडीवाश (या वंदवासी) में अंग्रेजों द्वारा जीती गई।

- परिणाम - पेरिस की शांति संधि (1763) ने भारत में फ्रांसीसियों के कारखानों को बहाल किया। (i) डच पहले से ही 1759 में बिदारा की लड़ाई में पराजित हो चुके थे। (ii) वंडीवाश की जीत ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कोई यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी नहीं छोड़ा।

व्यापार कंपनियों की संरचना और प्रकृति - अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित थी, जिसके सदस्य वार्षिक रूप से चुने जाते थे।

- नौसेना की श्रेष्ठता - ब्रिटेन की रॉयल नेवी न केवल सबसे बड़ी थी; बल्कि अपने समय की सबसे उन्नत भी थी। स्पेनिश आर्मडा और ट्रैफाल्गर में फ्रांसीसियों के खिलाफ जीत ने रॉयल नेवी को यूरोपीय नौसैनिक बलों के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया।

- औद्योगिक क्रांति - औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपीय देशों में देर से पहुंची, जिसने इंग्लैंड को अपनी हेजेमनी बनाए रखने में मदद की।

- सैन्य कौशल और अनुशासन - ब्रिटिश सैनिकों को बहुत अनुशासित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था।

- स्थिर सरकार - धर्म के प्रति कम उत्साह।

- ऋण बाजार का उपयोग - दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक (बैंक ऑफ इंग्लैंड) स्थापित किया गया था ताकि सरकारी ऋण को धन बाजारों में बेचा जा सके और ब्रिटेन के प्रतिकूल देशों को हराने पर उचित वापसी का वादा किया जा सके।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|