स्पेक्ट्रम सारांश: स्वराजवादियों का उदय, समाजवादी विचार, क्रांतिकारी गतिविधियाँ और नई शक्तियाँ | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

परिचय

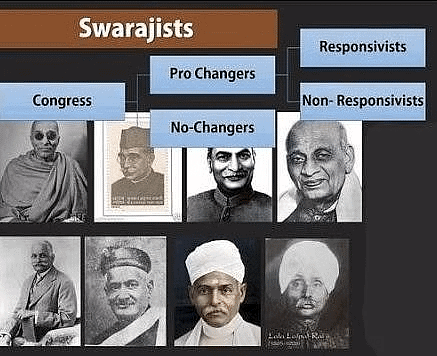

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वराजियों और नो-चेंजर्स के बीच विभाजित थी, जो परिषद में भागीदारी या बहिष्कार पर भिन्नता रखती थी। स्वराजियों, जिनका नेतृत्व सी. आर. दास ने किया और जिनमें विथलभाई पटेल और मोतीलाल नेहरू शामिल थे, का उद्देश्य परिषद के बहिष्कार को समाप्त करना था, जबकि नो-चेंजर्स, जिनका प्रतिनिधित्व सी. राजगोपालाचारी और अन्य ने किया, इसके निरंतरता का समर्थन करते थे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतीक

स्वराजियों और नो-चेंजर्स

- स्वराजी

सी. आर. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान के नेतृत्व में एक गुट उभरा जिसका उद्देश्य विधायी परिषदों के बहिष्कार को समाप्त करना था। - इनका मुख्य लक्ष्य इन परिषदों का उपयोग राजनीतिक संघर्ष के लिए करना था, जिसमें परिषदों को सुधारने या सरकारी प्रतिक्रियाएँ अपर्याप्त होने पर कार्यवाही को बाधित करने की दोहरी रणनीति शामिल थी।

- इस समूह का जोर केवल परिषदों में राजनीतिक सक्रियता में भाग लेने पर था, जिसमें उपनिवेशी शासन को धीरे-धीरे बदलने की कोई मंशा नहीं थी।

- नो-चेंजर्स

‘नो-चेंजर्स’ ने परिषद में प्रवेश का विरोध किया, रचनात्मक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया और बहिष्कार और असहयोग का समर्थन किया। - उन्होंने निलंबित नागरिक अवज्ञा कार्यक्रम के मौन पुनरारंभ का समर्थन किया।

- इस गुट का नेतृत्व वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी. राजगोपालाचारी, और एम. ए. अंसारी ने किया।

कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी का उदय

मार्च 1922 में गांधी की गिरफ्तारी के बाद, राष्ट्रवादी रैंकों में विघटन, अव्यवस्था और हतोत्साहन का अनुभव हुआ।

- कांग्रेस के सदस्यों के बीच एक बहस हुई, जो आंदोलन के निष्क्रिय चरण के रूप में जानी जाती है।

- विधायी परिषदों में प्रवेश के पक्षधर को "स्वराजियों" के रूप में जाना गया।

- विरोधी विचारधारा, जिसका नेतृत्व सी. राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, और एम. ए. अंसारी ने किया, को 'नो-चेंजर्स' का लेबल दिया गया।

स्वराजियों के तर्क

स्वराजियों ने परिषदों में अपने समावेश के लिए कई कारणों का तर्क दिया।

- परिषदों में प्रवेश न तो असहयोग एजेंडे को कमजोर करेगा और न ही यह आंदोलन को एक अलग मोर्चे पर जारी रखने जैसा होगा।

- परिषद कार्य आम जनता को सक्रिय करने में मदद करेगा और राजनीतिक अनिश्चितता के इस दौर में उनके मनोबल को बनाए रखेगा।

- राष्ट्रवादियों की उपस्थिति सरकार को परिषदों में अनैतिक चरित्रों को भरने से रोकने में मदद करेगी।

- उद्देश्य परिषदों का उपयोग उपनिवेशी प्रशासन के प्रगतिशील परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक संघर्ष के स्थान के रूप में करना था।

नो-चेंजर्स के तर्क

'नो-चेंजर्स' ने तर्क किया कि संसद की गतिविधियों में भाग लेना रचनात्मक प्रयासों की अनदेखी करेगा, क्रांतिकारी उत्साह को कम करेगा और राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा।

असहमत होना

दोनों पक्षों ने यह भी महसूस किया कि एक एकजुट फ्रंट पेश करना आवश्यक है ताकि एक जन आंदोलन चलाया जा सके जो सरकार को सुधार करने के लिए मजबूर करे, और दोनों पक्षों ने गांधी के नेतृत्व की आवश्यकता को स्वीकार किया।

समझौता

इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, सितंबर 1923 में दिल्ली में एक बैठक में एक समझौता हुआ।

- नए बनाए गए केंद्रीय विधायी विधानसभा और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव नवंबर 1923 में होने थे।

स्वराजी चुनावों के लिए घोषणापत्र

स्वराजी घोषणापत्र, जो अक्टूबर 1923 में जारी किया गया, ने साम्राज्यवाद का दृढ़ता से विरोध किया, asserting कि भारत में ब्रिटिश शासन उनके अपने हितों की सेवा करता है।

- यह घोषित सुधारों को ब्रिटिश उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और भारत के संसाधनों के शोषण को बनाए रखने के लिए एक बहाना समझता था।

- स्वराजियों का उद्देश्य परिषदों में आत्म-शासन का समर्थन करना था, यदि मांग को अस्वीकार किया गया तो निरंतर बाधा उत्पन्न करना।

- यह रणनीति परिषदों में गतिरोध पैदा करने का लक्ष्य रखती थी, जिससे प्रभावी शासन असंभव हो जाए।

गांधी का दृष्टिकोण

गांधी शुरू में स्वराजियों के परिषद में प्रवेश के प्रस्ताव के खिलाफ थे।

- लेकिन फरवरी 1924 में स्वास्थ्य कारणों से जेल से रिहा होने के बाद, उन्होंने स्वराजियों के साथ सामंजस्य की ओर धीरे-धीरे बढ़ना शुरू किया।

- उन्होंने महसूस किया कि परिषद में प्रवेश के कार्यक्रम के खिलाफ जन विरोध प्रतिकूल होगा।

- नवंबर 1923 के चुनावों में, स्वराजियों ने 141 में से 42 निर्वाचित सीटें प्राप्त कीं और केंद्रीय प्रांत की प्रांतीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया।

स्वराजियों की गतिविधियाँ परिषदों में

स्वराजियों को तब कई मुसलमानों का समर्थन खोना पड़ा जब पार्टी ने बंगाल में ज़मींदारों के खिलाफ किरायेदारों के कारण का समर्थन नहीं किया।

- स्वराजियों के बीच प्रतिक्रियाशीलता—लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एन. सी. केलकर—ने सरकार के साथ सहयोग और जहां भी संभव हो, कार्यालय धारण करने का समर्थन किया।

- इस प्रकार, स्वराजी पार्टी के मुख्य नेतृत्व ने जन असहयोग में विश्वास व्यक्त किया और मार्च 1926 में विधानसभाओं से हट गए।

- 1930 में, स्वराजियों ने आखिरकार पूर्ण स्वराज पर लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव और नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के परिणामस्वरूप छोड़ दिया।

उपलब्धियाँ

स्ट्रेटेजिक वोटिंग के माध्यम से, गठबंधन भागीदारों ने लगातार सरकार को निरस्त किया, बजटीय अनुदानों से संबंधित मामलों सहित, और सफलतापूर्वक स्थगन प्रस्ताव पारित किए।

- उन्होंने आत्म-शासन, नागरिक स्वतंत्रता, और औद्योगीकरण के लिए प्रभावशाली भाषणों का उपयोग किया।

- 1925 में, विथलभाई पटेल को केंद्रीय विधायी सभा का अध्यक्ष चुना गया।

- 1928 में, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को पराजित करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जो सरकार को अवांछनीय और उपविज्ञानी विदेशियों को निर्वासित करने का अधिकार देने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

कमियाँ

स्वराजियों के पास अपने विधायी सक्रियता को बाहरी जन आंदोलनों के साथ समन्वयित करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की कमी थी, केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टिंग पर जनता के साथ संचार के लिए निर्भर थे।

- उनकी अवरोधक रणनीति में अंतर्निहित सीमाएँ थीं, जिसने इसकी प्रभावशीलता को बाधित किया।

- विचारों में संघर्ष ने गठबंधन भागीदारों के साथ स्थायी सहयोग को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी प्रगति सीमित हो गई।

- शक्ति और कार्यालय के भत्तों के आकर्षण का प्रतिरोध करने में असमर्थता ने उनकी कमियों में योगदान दिया।

- उन्होंने बंगाल में किसानों के कारण का समर्थन करने में विफलता दी, जिससे मुस्लिम सदस्यों के बीच समर्थन खो गया जो किसान समर्थक थे।

नो-चेंजर्स का रचनात्मक कार्य

नो-चेंजर्स ने रचनात्मक कार्य में अपने आप को समर्पित किया जो उन्हें जनसंख्या के विभिन्न वर्गों से जोड़ा।

- आश्रमों का उदय हुआ जहां युवा लोग जनजातियों और निम्न जातियों के बीच काम करते थे और चरखा और खादी के उपयोग को लोकप्रिय बनाते थे।

- राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई जहां छात्रों को एक गैर-उपनिवेशी वैचारिक ढांचे में प्रशिक्षित किया गया।

- हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए, अस्पृश्यता को समाप्त करने, विदेशी कपड़े और शराब का बहिष्कार करने, और बाढ़ राहत के लिए।

- रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने सक्रिय आयोजकों के रूप में नागरिक अवज्ञा का आधार प्रदान किया।

रचनात्मक कार्य की आलोचना

राष्ट्रीय शिक्षा शहरी निम्न मध्य वर्ग और समृद्ध किसानों को लाभान्वित करती थी।

- खादी का प्रचार एक कठिन कार्य था क्योंकि यह आयातित कपड़े से महंगा था।

Muddiman समिति (1924)

भारतीय नेताओं की मांग के जवाब में और स्वराज पार्टी द्वारा प्रारंभिक 1920 के दशक में अपनाए गए प्रस्ताव के आलोक में, ब्रिटिश सरकार ने सर अलेक्जेंडर मड्डिनमैन की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की।

- यह एक रॉयल कमीशन की स्थापना का भी समर्थन करता था।

- ब्रिटिश सदस्यों के अलावा, समिति में चार भारतीय सदस्य शामिल थे।

भारतीय युवा की सक्रियता

देशभर में, छात्र लीगें बन रही थीं, और छात्रों के लिए सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे।

- 1928 में, जवाहरलाल नेहरू ने आल बंगाल स्टूडेंट्स सम्मेलन की अध्यक्षता की।

किसानों के आंदोलन

किसानों के आंदोलन आंध्र के राम्पा क्षेत्र, राजस्थान, बंबई और मद्रास के रयातवारी क्षेत्रों में हुए।

- गुजरात में, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभभाई पटेल ने किया (1928)।

व्यापार संघवाद का विकास

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), जो 1920 में स्थापित हुई, ने ट्रेड यूनियन आंदोलन की अगुवाई की।

- लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे, और देवान चमन लाल पहले महासचिव थे।

- 1920 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण हड़तालें हुईं, जिनमें खड़गपुर रेलवे कार्यशालाएँ, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स (जमशेदपुर), बंबई वस्त्र मिलें (150,000 श्रमिकों की भागीदारी) शामिल थीं, जो 5 महीने तक चलीं।

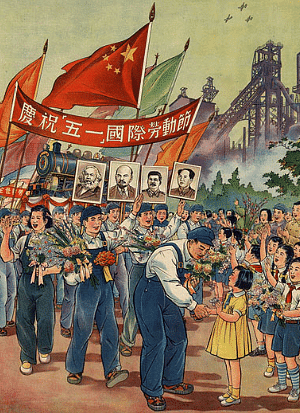

- 1923 में, भारत में मई दिवस का पहला उत्सव मद्रास में मनाया गया।

जाति आंदोलन

ये आंदोलन विभाजनकारी, रूढ़िवादी, और कभी-कभी संभावित रूप से क्रांतिकारी हो सकते थे, और इनमें शामिल थे:

- जस्टिस पार्टी (मद्रास)

- स्वाभिमान आंदोलन (1925) "परिययर"—ई.वी. रामास्वामी नायक (मद्रास)

- सत्यशोधक कार्यकर्ता सतारा (महाराष्ट्र) में

- भास्कर राव जाधव (महाराष्ट्र)

- अंबेडकर के तहत महार (महाराष्ट्र)

- केरल में के. ऐयप्पन और सी. केसवन् के तहत क्रांतिकारी एझवाज

- बिहार में यादवों का सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास

- फजल-ए-हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी (पंजाब)।

सामाजिकवाद की ओर क्रांतिकारी गतिविधि

यह रुख उन लोगों द्वारा अपनाया गया जो राजनीतिक संघर्ष की राष्ट्रीय रणनीति से असंतुष्ट थे, जिसमें निरंतरता पर जोर दिया गया था।

- हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (H.R.A.)—पंजाब-यू.पी.-बिहार में

- युगांतर, अनुसिलान समूह और बाद में चित्तागोंग विद्रोह समूह, जो सूर्य सेन के तहत बंगाल में था।

1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

नॉन-कोऑपरेशन आंदोलन के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षण क्यों था—इस अवधि में दो अलग-अलग क्रांतिकारी समूह उभरे—एक पंजाब-यू.पी.-बिहार में और दूसरा बंगाल में।

प्रमुख प्रभाव

युद्ध के बाद कामकाजी वर्ग के ट्रेड यूनियनिज्म का उभार; क्रांतिकारी इस नए उभरते वर्ग की क्रांतिकारी संभावनाओं का उपयोग करना चाहते थे।

- रूसी क्रांति (1917) और युवा सोवियत राज्य की सफलता।

- नए उभरते कम्युनिस्ट समूहों ने मार्क्सवाद, समाजवाद, और श्रमिक वर्ग पर जोर दिया।

- क्रांतिकारियों की आत्म-बलिदान के बारे में लेखन करने वाली पत्रिकाएँ जैसे आत्मसक्ति, सारथि, और बिजू।

- सचिन सान्याल द्वारा बंधी जीवन और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा पथेर दाबी जैसी उपन्यासें (सरकारी प्रतिबंध ने इसकी लोकप्रियता को बढ़ा दिया)।

पंजाब-यूनाइटेड प्रांत-बिहार में

इस क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की प्रमुख शक्ति हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन/आर्मी (HRA) थी, जिसका नाम बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) रखा गया।

- अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चट्टोपाध्याय, और सचिन सान्याल द्वारा स्थापित, इसका लक्ष्य उपनिवेशी सरकार को उखाड़ फेंकने और भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना करना था।

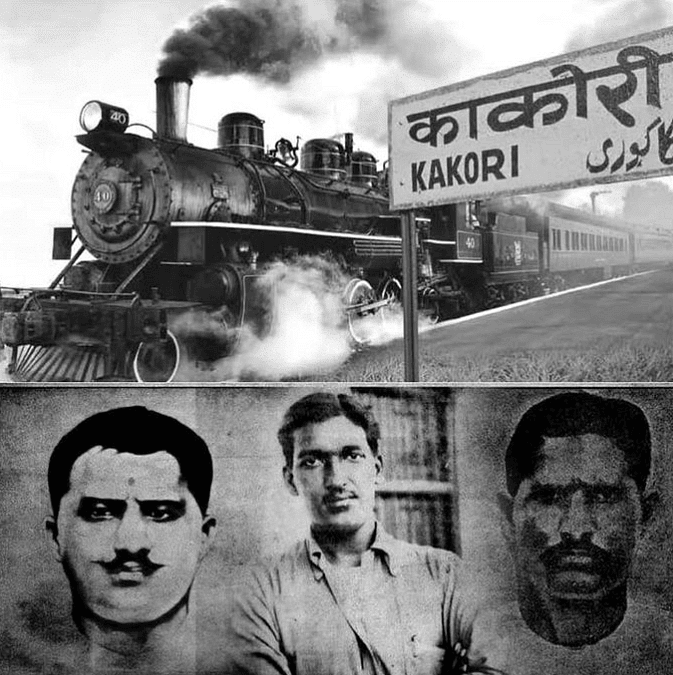

A. काकोरी डकैती (अगस्त 1925)

HRA की प्रमुख कार्रवाई काकोरी डकैती थी, जहां उन्होंने लखनऊ के नजदीक 8-डाउन ट्रेन को रोका और उसकी आधिकारिक रेलवे नकदी लूट ली।

- काकोरी डकैती के बाद सरकार ने कई गिरफ्तारियाँ कीं, जिससे 17 व्यक्तियों को जेल हुई, चार को जीवन निर्वासन की सजा मिली, और चार—बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह, और राजेंद्र लाहिरी—फांसी पर चढ़ गए।

B. HSRA

युवक क्रांतिकारियों ने, जो समाजवादी विचारों से प्रेरित थे, काकोरी के setback पर काबू पाने का प्रयास किया।

- फिरोजशाह कोटला के खंडहरों में एक ऐतिहासिक बैठक हुई (सितंबर 1928) जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) का पुनर्गठन किया गया।

- चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) रखा गया।

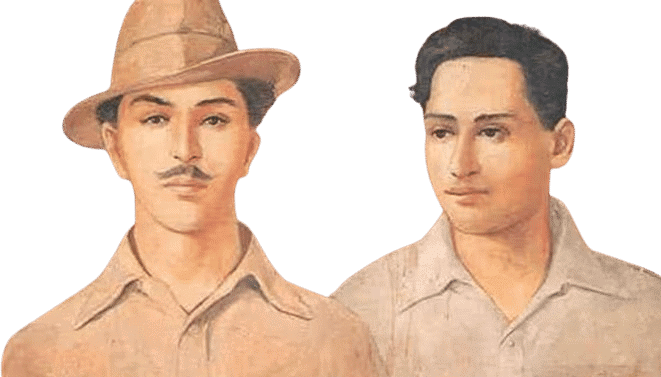

- इसमें प्रतिभागियों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवतीचरण वोहरा और अन्य शामिल थे।

- HSRA ने सामूहिक नेतृत्व के तहत काम करने का निर्णय लिया।

- औपचारिक रूप से समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में अपनाया।

HSRA के क्रांतिकारियों ने व्यक्तिगत नायकत्व की ओर लौटते हुए, अक्टूबर 1928 में

सी.आर. दास, मोती लाल नेहरू, और अजमल खान के नेतृत्व में एक समूह उभरा जिसका उद्देश्य विधान परिषदों के बहिष्कार को समाप्त करना था।

- उनका मुख्य लक्ष्य इन परिषदों का उपयोग राजनीतिक संघर्ष के मंच के रूप में करना था, जिसमें परिषदों को सुधारने या यदि सरकारी प्रतिक्रियाएँ अपर्याप्त रहीं तो कार्यवाही को बाधित करने की दोहरी रणनीति शामिल थी।

- इस समूह का जोर केवल परिषदों के भीतर राजनीतिक सक्रियता में संलग्न होने पर था, बिना उपनिवेशी शासन को धीरे-धीरे बदलने के किसी इरादे के।

- इसके विपरीत, स्वराजवादी सक्रिय भागीदारी के विचार का समर्थन करते थे।

सी. राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, और M.A. अंसारी के नेतृत्व में एक विपरीत विचारधारा उभरी, जिसे 'नो-चेंजर्स' के नाम से जाना गया।

- 'नो-चेंजर्स' ने परिषद में प्रवेश का विरोध किया, रचनात्मक कार्य पर जोर दिया, बहिष्कार और निस्क्रियता के समर्थन में रहे, और निलंबित नागरिक अवज्ञा कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए चुपचाप तैयार हुए।

- कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी, या स्वराजवादी पार्टी, का गठन C.R. दास के अध्यक्ष और मोती लाल नेहरू के एक सचिव के रूप में किया गया।

स्वराजवादियों ने परिषदों में अपने समावेश के लिए कई कारण दिए।

- परिषदों में प्रवेश करने से निस्क्रियता के एजेंडे को कमजोर नहीं होगा; बल्कि, यह एक अलग मोर्चे पर आंदोलन जारी रखने जैसा होगा।

- परिषद का कार्य जनसंख्या को प्रेरित करने और राजनीतिक अनिश्चितता के समय उनके मनोबल को बनाए रखने में मदद करेगा।

- राष्ट्रीयतावादियों की उपस्थिति सरकार को परिषदों में अनैतिक पात्रों को भरने से हतोत्साहित करेगी, जिन्हें सरकार के कार्यों को वैधता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

- उद्देश्य यह नहीं था कि परिषदों का उपयोग उपनिवेशी प्रशासन के प्रगतिशील संक्रमण के लिए किया जाए, बल्कि इन्हें राजनीतिक संघर्ष के स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

'नो-चेंजर्स' ने तर्क किया कि संसदीय गतिविधियों में संलग्न होना रचनात्मक प्रयासों की अनदेखी, क्रांतिकारी उत्साह में कमी, और राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा।

- 'नो-चेंजर्स' ने तर्क किया कि संसदीय गतिविधियों में संलग्न होना रचनात्मक प्रयासों की अनदेखी, क्रांतिकारी उत्साह में कमी, और राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा।

स्वराजवादियों की एक समन्वित रणनीति का अभाव था, जिससे उनके विधान सक्रियता को बाहरी जन आंदोलन के साथ संरेखित करने में कठिनाई हुई।

- वे केवल समाचार रिपोर्टिंग पर निर्भर रहे, जिससे सार्वजनिक संचार की कमी हुई।

- उनकी बाधित रणनीति में अंतर्निहित सीमाएँ थीं, जो इसकी प्रभावशीलता को बाधित करती थीं।

- विचारों में संघर्ष ने गठबंधन भागीदारों के साथ स्थायी सहयोग को रोक दिया, जिससे उनकी प्रगति सीमित हुई।

- शक्ति और कार्यालय के भत्तों के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थता उनके कमियों में योगदान दिया।

- वे बंगाल में किसानों के मामलों का समर्थन करने में विफल रहे, जिससे किसान समर्थक मुस्लिम सदस्यों के बीच उनका समर्थन खो गया।

रचनात्मक कार्य की आलोचना

मड्डिमन समिति (1924)

भारतीय नेताओं की मांग के उत्तर में और 1920 के प्रारंभ में स्वराज पार्टी द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के प्रकाश में, ब्रिटिश सरकार ने सर एलेक्ज़ेंडर मड्डिमन की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की। इसने एक शाही आयोग की स्थापना का समर्थन किया।

ब्रिटिश सदस्यों के अलावा, समिति में चार भारतीय सदस्य शामिल थे:

- सर शिवस्वामी अय्यर

- डॉ. आर. पी. परांजपे

- सर तेजबहादुर सप्रू

- मोहम्मद अली जिन्ना

नई ताकतों का उदय: समाजवादी विचार, युवा शक्ति, ट्रेड यूनियनिज़्म

मार्क्स और समाजवादी विचारकों से प्रेरित युवा राष्ट्रवादी, गांधीवादी विचारों से दूर हो गए और सोवियत क्रांति के बाद कट्टर समाधान का समर्थन करने लगे।

- उन्होंने स्वराजियों और नो-चेंजर्स दोनों की आलोचना की और एक सुसंगत विरोधी साम्राज्यवादी रुख को अपनाने का समर्थन किया, जिसका नारा था "पूर्ण स्वराज" या पूर्ण स्वतंत्रता।

- सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता से प्रभावित, उन्होंने राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद को मिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की स्थापना 1920 में ताश्कंद में M.N. रॉय और अभानी मुखर्जी जैसे नेताओं द्वारा की गई।

- M.N. रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉमिन्टर्न का नेतृत्व किया, और 1924 में श्रिपाद अमृत डांगे और मुजफ्फर अहमद को कानपुर बोल्शेविक साजिश मामले में जेल हुई।

- CPI की औपचारिक स्थापना 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन के दौरान हुई।

- 1929 में सरकार की कार्रवाई के परिणामस्वरूप मेरठ साजिश मामला सामने आया, जिसमें 31 प्रमुख कम्युनिस्टों, ट्रेड यूनियनिस्टों और वामपंथी नेताओं की गिरफ्तारी और मुकदमा चला।

भारतीय युवाओं की सक्रियता

देशभर में, छात्र संघों का गठन हो रहा था, और छात्रों के लिए सम्मेलन आयोजित हो रहे थे। 1928 में, जवाहरलाल नेहरू ने ऑल बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की।

किसानों के आंदोलन

किसानों के आंदोलन आंध्र के राम्पा क्षेत्र, राजस्थान, बॉम्बे और मद्रास के रैयतवारी क्षेत्रों में हुए। गुजरात में, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभभाई पटेल ने (1928) किया।

ट्रेड यूनियनिज़्म का विकास

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ने ट्रेड यूनियन आंदोलन का नेतृत्व किया। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे, और दीवान चमन लाल पहले महासचिव थे।

मे मे दिन का उत्सव

1920 के दशक में उल्लेखनीय हड़तालों में शामिल थे:

- खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप्स में

- टाटा आयरन और स्टील वर्क्स (जमशेदपुर)

- बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स (150,000 श्रमिकों के साथ 5 महीने तक)

- बकिंघम कार्नाटिक मिल्स में

1923 में, भारत में मे मे दिन का पहला उत्सव मद्रास में मनाया गया।

जाति आंदोलन

ये आंदोलन विभाजनकारी, रूढ़िवादी और कभी-कभी संभावित रूप से क्रांतिकारी हो सकते थे, और इनमें शामिल थे:

- जस्टिस पार्टी (मद्रास)

- स्वयं-सम्मान आंदोलन (1925) "पेरियार"—ई.वी. रामास्वामी नाईकर (मद्रास)

- सत्यशोधक कार्यकर्ता सतारा (महाराष्ट्र)

- भास्कर राव जाधव (महाराष्ट्र)

- अंबेडकर के तहत महार (महाराष्ट्र)

- केरल में के. अय्यपन और सी. केसवन के तहत क्रांतिकारी एझवास

- बिहार में यादवों के सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए

- फजल-ए-हुसैन के तहत यूनियनिस्ट पार्टी (पंजाब)

सामाजिकवाद की ओर एक मोड़ के साथ क्रांतिकारी गतिविधि

यह रुख उन लोगों द्वारा अपनाया गया जो राजनीतिक संघर्ष में राष्ट्रीयतावाद की रणनीति से असंतुष्ट थे, जिसमें अहिंसा पर जोर दिया गया था।

- हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (H.R.A.)—पंजाब-यूपी-बिहार

- युगांतर, अनुशीलन समूह और बाद में चिटगांव विद्रोह समूह सूर्या सेन के नेतृत्व में—बंगाल में।

1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी गतिविधि

गैर-योगदान आंदोलन के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति आकर्षण क्यों था?

- इस अवधि के दौरान दो अलग-अलग क्रांतिकारी समूह उभरे—एक पंजाब-यूपी-बिहार में और दूसरा बंगाल में।

प्रमुख प्रभाव

- युद्ध के बाद कामकाजी वर्ग के ट्रेड यूनियनिज़्म का उभार; क्रांतिकारी इस नए उभरते वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता को राष्ट्रीय क्रांति के लिए harness करना चाहते थे।

- रूसी क्रांति (1917) और युवा सोवियत राज्य की सफलता ने अपनी स्थिति को मजबूत किया।

पंजाब-यूनाइटेड प्रांत-बिहार में

इस क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधि में प्रमुख बल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन/आर्मी (HRA) था, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) का नाम दिया गया।

अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चट्टर्जी और सचिन सान्याल द्वारा स्थापित, इसका लक्ष्य एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था ताकि उपनिवेशी सरकार को उखाड़ फेंका जा सके और भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना की जा सके।

काकोरी डाक robbery (अगस्त 1925)

HRA का प्रमुख कार्य काकोरी डाक robbery था, जहां उन्होंने लखनऊ के पास काकोरी गांव के पास 8-डाउन ट्रेन को रोका और इसकी आधिकारिक रेलवे नकदी को लूट लिया।

काकोरी डाक robbery के परिणामस्वरूप सरकार की प्रतिक्रिया में कई गिरफ्तारियां हुईं, जिसमें 17 व्यक्तियों को जेल हुई, चार को जीवन की सजा सुनाई गई, और चार—बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह, और राजेंद्र Lahiri—फांसी की सजा प्राप्त हुई। काकोरी HRA के लिए एक setback था।

काकोरी ट्रेन साजिश

HSRA

छोटे क्रांतिकारी, जो समाजवादी विचारों से प्रेरित थे, काकोरी setback को पार करने का प्रयास कर रहे थे।

दिल्ली में फीरोज शाह कोटला के खंडहरों में एक ऐतिहासिक बैठक (सितंबर 1928) हुई, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) का पुनर्गठन किया गया।

चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) रखा गया।

प्रतिभागियों में पंजाब से भगत सिंह, सुखदेव, भगवतीचरण वोहरा, और यूनाइटेड प्रांत से बेजॉय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, और जैदेव कपूर शामिल थे।

HSRA ने सामूहिक नेतृत्व के तहत काम करने का निर्णय लिया।

आधिकारिक रूप से समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में अपनाया।

सॉंडर्स की हत्या (लाहौर, दिसंबर 1928)

जैसे-जैसे HSRA के क्रांतिकारी व्यक्तिगत वीरता के कार्यों से दूर हुए, शेर-ए-पंजाब लाला लाजपत राय की हत्या ने व्यक्तिगत हत्या की ओर वापसी को प्रेरित किया।

भगत सिंह, आजाद, और राजगुरु ने सॉंडर्स, लाहौर में लाठी चार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को गोली मार दी।

हत्या को उचित ठहराते हुए, उन्होंने व्यक्त किया कि लाखों द्वारा सम्मानित एक नेता की हत्या एक साधारण पुलिस अधिकारी के हाथों देश के लिए अपमान है।

उन्होंने इसे भारत के युवाओं का कर्तव्य माना कि वे इस अन्याय को समाप्त करें, हत्या की आवश्यकता पर खेद व्यक्त करते हुए, लेकिन एक अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने पर जोर दिया।

पंजाब-यूनाइटेड प्रॉविंसेस-बीहार में क्रांतिकारी गतिविधियों की प्रमुख शक्ति हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन/आर्मी (HRA) थी, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) का नाम दिया गया। इसका गठन अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य उपनिवेशी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना और भारत संघ की संघीय गणराज्य की स्थापना करना था, जिसमें वयस्क मताधिकार एक मुख्य सिद्धांत था।

A. काकोरी डकैती (अगस्त 1925)

HRA का प्रमुख प्रयास काकोरी डकैती थी, जहाँ उन्होंने लखनऊ के पास काकोरी नामक छोटे गाँव में 8-डाउन ट्रेन को रोका, और इसकी आधिकारिक रेलवे नकदी को लूट लिया। काकोरी डकैती के परिणामस्वरूप सरकार ने कई गिरफ्तारियाँ कीं, जिसमें 17 व्यक्तियों को imprisoned कर दिया गया, चार को जीवन परिवहन की सजा दी गई, और चार—बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह, और राजेंद्र लाहिरी—फांसी पर चढ़ गए। काकोरी HRA के लिए एक setback था।

B. काकोरी ट्रेन साजिश

HSRA के युवा क्रांतिकारी, जिन्होंने समाजवादी विचारों से प्रेरणा ली, ने काकोरी के setback को पार करने का लक्ष्य रखा।

- दिल्ली के फीरोजशाह कोटला के खंडहरों में एक ऐतिहासिक बैठक (सितंबर 1928) आयोजित की गई ताकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA) का पुनर्गठन किया जा सके।

- चंद्र शेखर आजाद के नेतृत्व में, HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) रखा गया।

- प्रतिभागियों में पंजाब से भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और यूनाइटेड प्रॉविंसेस से बेजॉय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, और जयदेव कपूर शामिल थे।

- HSRA ने सामूहिक नेतृत्व के तहत काम करने का निर्णय लिया।

- आधिकारिक रूप से समाजवाद को अपना लक्ष्य माना।

C. सॉंडर्स की हत्या (लाहौर, दिसंबर 1928)

जैसे-जैसे HSRA के क्रांतिकारी व्यक्तिगत नायकों की कार्रवाई से दूर होने लगे, शेर-ए-पंजाब लाला लाजपत राय की एक लाठी-चार्ज के दौरान मृत्यु (अक्टूबर 1928) ने व्यक्तिगत हत्या की ओर लौटने का कारण बना। भगत सिंह, आजाद, और राजगुरु ने लाहौर में लाठी-चार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी सॉंडर्स को गोली मार दी। हत्या को उचित ठहराते हुए उन्होंने कहा कि लाखों लोगों द्वारा सम्मानित एक नेता की हत्या एक साधारण पुलिस अधिकारी के हाथों होना राष्ट्र के लिए एक अपमान था। उन्होंने इसे भारत के युवकों का कर्तव्य माना कि इस अन्याय को समाप्त करें, हालांकि उन्होंने हत्या की आवश्यकता पर खेद जताया, लेकिन मानवता विरोधी और अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने पर जोर दिया।

बी. एचएसआरए के युवा क्रांतिकारी, जो समाजवादी विचारों से प्रेरित थे, काकोरी की असफलता को पार करने का प्रयास कर रहे थे। दिल्ली के फिरोज़ शाह कोटला के खंडहरों में (सितंबर 1928) एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई ताकि हिंदुस्तान गणराज्य संघ (HRA) को पुनर्गठित किया जा सके। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी गणराज्य संघ (HSRA) रखा गया। प्रतिभागियों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा (पंजाब) और बेजॉय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, और जयदेव कपूर (संयुक्त प्रांत) शामिल थे। HSRA ने सामूहिक नेतृत्व के तहत काम करने का निर्णय लिया। इसने आधिकारिक रूप से अपने लक्ष्य के रूप में समाजवाद को अपनाया।

- युवा क्रांतिकारी, जो समाजवादी विचारों से प्रेरित थे, काकोरी की असफलता को पार करने का प्रयास कर रहे थे।

- दिल्ली के फिरोज़ शाह कोटला के खंडहरों में (सितंबर 1928) हिंदुस्तान गणराज्य संघ (HRA) को पुनर्गठित करने के लिए एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई।

- चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी गणराज्य संघ (HSRA) रखा गया।

- प्रतिभागियों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा (पंजाब) और बेजॉय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, और जयदेव कपूर (संयुक्त प्रांत) शामिल थे।

- HSRA ने सामूहिक नेतृत्व के तहत काम करने का निर्णय लिया।

- इसने आधिकारिक रूप से अपने लक्ष्य के रूप में समाजवाद को अपनाया।

सी. सॉन्डर्स की हत्या (लाहौर, दिसंबर 1928) HSRA के क्रांतिकारी जब व्यक्तिगत वीरता की कार्रवाई से दूर होने लगे, तब लाला लाजपत राय की पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु (अक्टूबर 1928) ने व्यक्तिगत हत्या की ओर लौटने को प्रेरित किया। भगत सिंह, आज़ाद, और राजगुरु ने लाहौर में लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का औचित्य बताते हुए, उन्होंने कहा कि लाखों द्वारा सम्मानित एक नेता की हत्या एक साधारण पुलिस अधिकारी के हाथों होना राष्ट्र के लिए एक अपमान था। उन्होंने इसे भारत के युवा पुरुषों का कर्तव्य मानते हुए इस अन्याय को समाप्त करने का कार्य किया, हत्या की आवश्यकता पर खेद व्यक्त करते हुए, लेकिन अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के उन्मूलन पर जोर दिया।

डी. केंद्रीय विधायी सभा में बम (अप्रैल 1929) HSRA के नेतृत्व ने अपने संशोधित उद्देश्यों और जन क्रांति की आवश्यकता को संप्रेषित करने का निर्णय लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधायी सभा में बम फेंकने का कार्य सौंपा गया, जो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के विरोध में था, जो नागरिकों और श्रमिकों की नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रहे थे। जानबूझकर निष्क्रिय बम इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि वे ध्यान आकर्षित करें और \"बहरा सुन सके।\" प्राथमिक उद्देश्य जानबूझकर गिरफ्तारी होना था, रणनीतिक रूप से परीक्षण अदालत का उपयोग प्रचार के लिए करना, और अपने आंदोलन और विचारधारा से लोगों को परिचित कराना था।

D. केंद्रीय विधायी सभा में बम विस्फोट (अप्रैल 1929)

एच.एस.आर.ए. के नेतृत्व ने अपने संशोधित उद्देश्यों और जन क्रांति की आवश्यकता को संप्रेषित करने का निर्णय लिया। भगत सिंह और बातुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधायी सभा में बम फेंकने का कार्य सौंपा गया, जिसका उद्देश्य पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध करना था, जो नागरिकों और श्रमिकों की नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने का प्रयास कर रहे थे। ये जानबूझकर निष्क्रिय बम थे, जिनका उद्देश्य ध्यान आकर्षित करना और "बहरों को सुनाना" था। मुख्य उद्देश्य जानबूझकर गिरफ्तार होना था, ताकि परीक्षण अदालत को प्रचार के मंच के रूप में उपयोग किया जा सके, जिससे लोगों को उनके आंदोलन और विचारधारा से परिचित कराया जा सके।

E. क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

भगत सिंह, सुखदेव, और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र मामले में मुकदमा चला; अन्य क्रांतिकारियों पर विभिन्न मामलों में मुकदमा चलाया गया। जेल में, इन कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक कैदियों के रूप में उचित उपचार की मांग करते हुए कठोर परिस्थितियों के खिलाफ उपवास किया। जतिन दास अपने उपवास के 64वें दिन पहले शहीद बन गए। कांग्रेस के नेताओं ने इन युवा क्रांतिकारियों की रक्षा के लिए आयोजन किया, जिससे भगत सिंह एक घरेलू नाम बन गए। दिसंबर 1929 में, आज़ाद ने वायसराय इर्विन की ट्रेन को उड़ाने की साजिश में भाग लिया। 1930 के दौरान, पंजाब और संयुक्त प्रांतों के नगरों में कई हिंसक घटनाएँ हुईं, जिनमें अकेले पंजाब में 26 घटनाएँ थीं। आज़ाद फरवरी 1931 में इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई।

बंगाल में

1920 के दशक में, कई क्रांतिकारी समूहों ने अपनी भूमिगत गतिविधियों को पुनर्गठित किया, जिनमें से कुछ ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, शहरों और गांवों में संगठनात्मक समर्थन प्रदान किया। C.R. दास के साथ स्वराजवादी कार्य में सहयोग आम था। 1925 में दास की मृत्यु के बाद, बंगाल कांग्रेस धड़ों में बंट गई, जिसका नेतृत्व J.M. सेनगुप्ता और सुभाष बोस ने किया। पुनर्गठित समूहों ने कार्यवाही की, जिसमें 1924 में कलकत्ता पुलिस आयुक्त चार्ल्स टेगार्ट पर हत्या का प्रयास शामिल था। सरकारी दमन के बाद, कई गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें सुभाष बोस भी शामिल थे, और गोपीनाथ साहा को फांसी दी गई। कठिनाइयों के बावजूद, क्रांतिकारी पुनर्गठित हुए, जिसमें सूर्य सेन के तहत चटगांव समूह सबसे सक्रिय और प्रसिद्ध 'विद्रोह समूहों' में से एक बन गया।

A. चटगांव आयुधागार छापा (अप्रैल 1930)

सूर्य सेन, जो असहयोग आंदोलन में भागीदार थे, बाद में चटगांव में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। 1926 से 1928 तक जेल में रहने के बाद, उन्होंने कांग्रेस में बने रहते हुए चटगांव जिला कांग्रेस समिति के सचिव का पद संभाला। क्रांतिकारियों के लिए "मानवता" पर बल देते हुए, उन्होंने कविता के प्रति अपना प्रेम और तागोर और काजी नजरुल इस्लाम की प्रशंसा व्यक्त की। 1930 में, सूर्य सेन और उनके सहयोगियों ने एक सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, जिसमें चटगांव आयुधागारों पर कब्जा करना, हथियारों को छीनना, संचार को बाधित करना, और बंगाल के साथ रेलवे लिंक को काटना शामिल था। अप्रैल 1930 का चटगांव छापा भारतीय गणतंत्र सेना—चटगांव शाखा के 65 कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। सेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की, और गांवों में फैल गए। बाद के छापों ने सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। फरवरी 1933 में गिरफ्तार किए गए, सूर्य सेन को जनवरी 1934 में फांसी दी गई। चटगांव छापे का प्रभाव बना रहा, जो क्रांतिकारी मानसिकता वाले युवाओं को प्रेरित करता रहा और क्रांतिकारी समूहों में नए सदस्यों को आकर्षित किया।

चटगांव क्रांतिकारी

बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के नए चरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार थे:

- सूर्य सेन के तहत युवा महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी। इस चरण में बंगाल की प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में प्रीतिलता वड्डेदार शामिल थीं, जो एक छापे के दौरान मारी गईं; कल्पना दत्त, जिन्हें सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया और जीवन की सजा दी गई; शांति घोष और सुनिति चांधरी, जो कमिला की छात्राएं थीं और जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को गोली मार दी (दिसंबर 1931); और बिना दास, जिन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त करते समय गवर्नर पर नजदीक से गोली चलाई (फरवरी 1932)।

- औपनिवेशिक राज्य के अंगों के खिलाफ समूह कार्रवाई पर जोर दिया गया, व्यक्तिगत कार्रवाई के बजाय। उद्देश्य युवाओं के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना और नौकरशाही को निराश करना था।

- पहले की हिंदू धार्मिकता की प्रवृत्ति को छोड़ दिया गया, और अब कोई शपथ लेने जैसे अनुष्ठान नहीं थे, जिससे मुसलमानों की भागीदारी को भी आसान बनाया गया। सूर्य सेन के समूह में मुसलमान जैसे सतर, मीर अहमद, फकीर अहमद मियां, और तुनु मियां शामिल थे।

कुछ कमी भी थी:

- (i) आंदोलन में कुछ रूढ़िवादी तत्व बने रहे।

- (ii) यह व्यापक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को विकसित करने में विफल रहा।

- (iii) स्वराजियों के साथ काम करने वालों ने बंगाल में ज़मींदारों के खिलाफ मुस्लिम किसान के कारण का समर्थन नहीं किया।

सरकारी प्रतिक्रिया

शुरुआत में Panic थी और फिर गंभीर सरकारी दमन हुआ। 20 दमनात्मक अधिनियमों के साथ, सरकार ने क्रांतिकारियों पर पुलिस को छोड़ दिया।

वैचारिक पुनर्विचार

भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी संघर्ष के रूपों और क्रांति के लक्ष्यों के संदर्भ में एक वास्तविक प्रगति की। क्रांतिकारी स्थिति का एक प्रसिद्ध बयान भगवतिचरण वोहरा द्वारा लिखित पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ द बम में है। दूसरे शब्दों में, क्रांति केवल 'जनता द्वारा, जनता के लिए' हो सकती है। यही कारण है कि भगत सिंह ने पंजाब नौजवान भारत सभा (1926) की स्थापना में मदद की, जो क्रांतिकारियों का एक खुला विंग था ताकि राजनीतिक कार्य किया जा सके।

क्रांति का पुनर्परिभाषा

क्रांति अब उग्रता और हिंसा के रूप में नहीं देखी जा सकती थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मुक्ति होना था। भगत सिंह ने अदालत में कहा, "क्रांति में हमेशा रक्तपात नहीं होता, न ही इसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए कोई स्थान है। यह बम और पिस्तौल की पूजा नहीं है। हम क्रांति से यह समझते हैं कि वर्तमान व्यवस्था, जो स्पष्ट अन्याय पर आधारित है, बदलनी चाहिए।" उन्होंने सामाजिकता को वैज्ञानिक रूप से पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व के उन्मूलन के रूप में परिभाषित किया।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|