स्वतंत्रता के बाद का इतिहास-IV | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

भारतीयों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियाँ

- भारतीयों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- सिंधु घाटी सभ्यता, वेदिक युग और बाद के काल में भारतीयों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महान उपलब्धियाँ हासिल कीं।

- आधुनिक काल में कई भारतीय वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने अद्भुत कार्य किए हैं और उनमें से कुछ ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए Nobel Prize जैसे पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

- भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने स्वदेशी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विकसित की है।

- भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिसने बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है।

- अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, भारत के पास GSLV उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता है।

बौधायन (800 BCE)

- बौधायन एक गणितज्ञ थे जो लगभग 800 BCE में प्राचीन भारत में रहते थे।

- उनके महत्वपूर्ण योगदानों में शामिल हैं:

- उन्हें Sulbasutras के पहले लेखक के रूप में माना जाता है, जिसका उपयोग वेदिक बलिदानों के लिए आवश्यक वेदी के सटीक निर्माण के लिए किया गया था।

- उन्होंने Pi (π) का लगभग सटीक मान दिया।

- उन्होंने "पाइथागोरस थ्योरम" के रूप में आज जाने जाने वाले प्रमेय को पहले प्रस्तुत किया, इससे पहले कि पाइथागोरस ने इसे विकसित किया।

- उन्होंने 2 का वर्गमूल (577/408) का लगभग सटीक मान भी दिया, जो 5 दशमलव स्थानों तक सही है।

कानाडा ऋषि

- कानाडा, एक दार्शनिक, का अनुमान है कि वे 6वीं से 2वीं सदी BCE के बीच भारत में रहते थे।

- उनका नाम कानाडा का अर्थ है "अणु खाने वाला"।

- वे अणु सिद्धांत देने वाले पहले व्यक्ति थे।

- उन्होंने यह विचार दिया कि परमानु (अणु) एक अविनाशी पदार्थ का कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता।

- बाद में, डॉल्टन ने डॉल्टन के अणु सिद्धांत में इसी तरह के अवलोकन किए।

चारक (300 BCE)

- चरक को भारतीय चिकित्सा का "पिता" माना जाता है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व भारत में जीवित थे। उनके प्रमुख योगदान में शामिल हैं:

- वे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली ‘आयुर्वेद’ के मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक थे और उन्होंने अपनी चिकित्सा ग्रंथ ‘चरक संहिता’ लिखी।

- वे मेटाबॉलिज़्म और आनुवांशिकी के मूलभूत सिद्धांतों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

- उन्होंने तीन दोशों के बारे में लिखा, जो शरीर में होते हैं: वाता (गति), पित्त (परिवर्तन) और कफ (स्नेह और स्थिरता)। जब इन तीन दोशों के बीच संतुलन बिगड़ता है, तो रोग उत्पन्न होते हैं।

सुश्रुत

- सुश्रुत "सुश्रुत संहिता" के लेखक थे, जो चिकित्सा और सर्जरी पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है।

- सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा उपकरणों का आविष्कार किया और मृत शरीरों के विच्छेदन पर काम किया।

- सुश्रुत मोतियाबिंद के ऑपरेशन के प्रति जागरूक थे।

- उन्हें "शल्य चिकित्सा का पिता" और "प्लास्टिक सर्जरी का पिता" के रूप में भी जाना जाता है।

आर्यभट्ट (476- 550 CE)

- आर्यभट्ट, जिन्हें आर्यभट्ट 1 भी कहा जाता है, भारतीय खगोलशास्त्र और गणित के शास्त्रीय युग के पहले प्रमुख खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे।

- उनके प्रमुख कार्यों में आर्यभटिया और आर्य-सिद्धांत शामिल हैं।

- उन्होंने ग्रहों की कक्षाओं की गणना की, और सौर और चंद्र ग्रहणों को वैज्ञानिक रूप से समझाया।

- उन्होंने पृथ्वी और चाँद के बीच की दूरी की गणना की।

- उन्होंने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है।

- उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि तारे की दिखने वाली गति पृथ्वी की गति के कारण होती है।

- उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की और प्रस्तावित किया कि पृथ्वी का आकार सपाट नहीं है।

- उन्होंने स्थान मूल्य प्रणाली और शून्य को एक प्रतीक और अवधारणा के रूप में विकसित किया।

वराहमिहिर (505- 587 CE)

वराहमिहिर का जन्म गुप्त साम्राज्य के दौरान अवन्थी क्षेत्र में हुआ। उन्होंने पञ्चसिद्धान्तिका लिखी, जो 5 वैकल्पिक ज्योतिष ग्रंथों का संक्षेप में वर्णन करती है, जैसे कि सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पौलिस सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और पैतमह सिद्धांत। उन्होंने त्रिकोणमितीय सूत्र दिए और आर्यभट्ट के साइन तालिकाओं की सटीकता में सुधार किया। उन्होंने विषुव की गति और प्रकाश के फैलने की प्रकृति को स्पष्ट किया। वह बृहत्त संहिता और बृहत्त जातक के लेखक भी थे। उन्होंने भूकंपों के सिद्धांत दिए और समझाया कि कैसे दीमक जमीन के नीचे पानी का संकेत दे सकते हैं।

ब्रह्मगुप्त (598 – 670 CE)

- ब्रह्मगुप्त एक भारतीय गणितज्ञ और ज्योतिषी थे।

- उन्होंने शून्य के साथ गणना करने के नियम दिए।

- वे “ब्राह्मस्पुटसिद्धांता” के लेखक थे, जो गणित और ज्योतिष पर एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, और “खंडखाड्यक”, जो एक अधिक व्यावहारिक पाठ था।

- उन्होंने गणित और ज्योतिष पर कार्य किया और उनकी खगोल संबंधी अवलोकनों के लिए कई उपकरणों का आविष्कार किया।

- उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है और ग्रहणों की गणना पर काम किया।

- उन्होंने आकाशीय पिंडों की दूरी की गणना के लिए विधियों पर कार्य किया।

भास्कर 1 (600 – 680 CE)

- वे एक गणितज्ञ थे जिन्होंने पहले हिंदू दशमलव प्रणाली में शून्य के लिए वृत्त लिखा।

- वे आर्यभट्ट के ज्योतिष विद्यालय के अनुयायी थे और “महाभास्करिय” और “लग्भुभास्करिय” के लेखक थे।

- उन्होंने कई त्रिकोणमितीय सूत्रों पर कार्य किया और साइन फ़ंक्शन का एक तार्किक अनुमान दिया।

भास्कराचार्य या भास्कर II (1114- 1185)

- भास्कराचार्य एक भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे, जो कर्नाटका के बीजापुर में पैदा हुए थे।

- उनका मुख्य कार्य "सिद्धांत शिरोमणि" है, जिसमें चार भाग हैं: अंकगणित, बीजगणित, ग्रहों का गणित, और गोलों का गणित।

- उन्होंने विभाज्य कलन और बीजगणित पर कार्य किया।

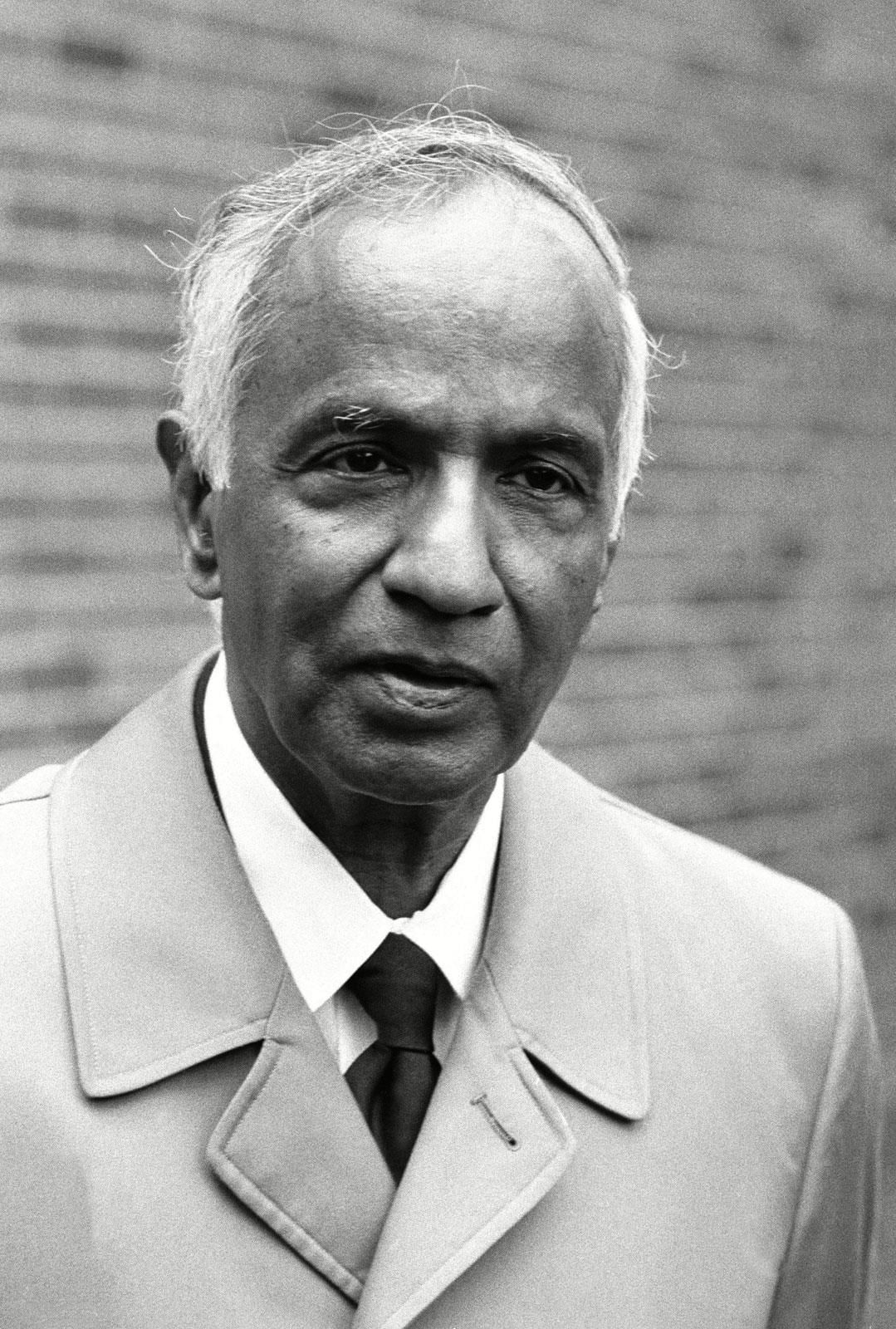

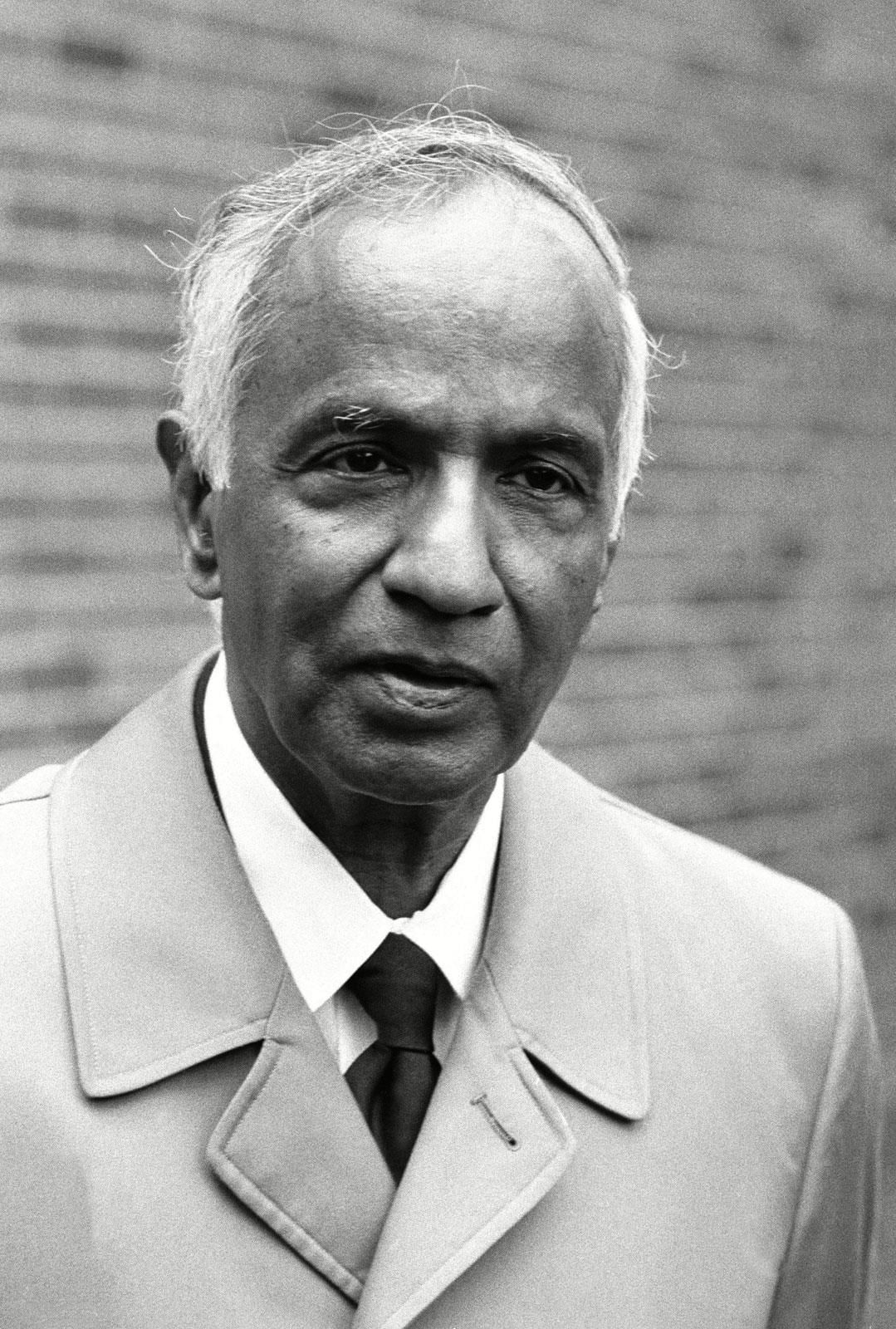

C.V. रमन:

- C.V. रमन भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे।

- रमन की शैक्षणिक प्रतिभा बहुत कम उम्र में स्थापित हो गई थी।

- उन्होंने प्रकाश के विसर्जन पर एक अग्रणी कार्य किया।

- C.V. रमन ने 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता।

- वे विज्ञान में कोई भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और पहले गैर-गोरे व्यक्ति थे।

- रमन ने संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि विज्ञान पर भी कार्य किया।

- उन्होंने भारतीय ढोल जैसे तबला और मृदंगम की ध्वनि की हार्मोनिक प्रकृति की जांच करने वाले पहले व्यक्ति थे।

- उन्होंने यह खोज की कि जब प्रकाश एक पारदर्शी सामग्री के माध्यम से गुजरता है, तो कुछ विक्षिप्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदल जाती है।

- यह प्रक्रिया अब "रमन विसर्जन" कहलाती है और रमन प्रभाव का परिणाम है।

हर गोबिंद खोरेना:

- हर गोबिंद खोराना भारतीय मूल के एक अमेरिकी आणविक जीवविज्ञानी थे। उन्हें 1968 में नॉबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो उन्होंने आनुवंशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए प्राप्त किया।

- डॉ. खोराना ने दिखाया कि कैसे आनुवंशिक कोड सभी जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है, जिससे सभी कोशिका प्रोटीनों का संश्लेषण होता है और अंततः जीवन के DNA कोड का रहस्य सुलझाया।

- डॉ. खोराना को उनकी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जैसे कि नॉबेल पुरस्कार, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड (Watumull Foundation, Honolulu, Hawaii), अमेरिकन अकादमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड्स (Philadelphia, Pennsylvania), पद्म विभूषण, राष्ट्रपति पुरस्कार, जे सी बोस मेडल, और विलार्ड गिब्स मेडल (Chicago section of American Chemical Society)।

- उन्हें नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेस (Washington) का सदस्य भी चुना गया और वे अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के फेलो थे।

- 1971 में, वे यूएसएसआर अकादमी ऑफ साइंसेस के विदेशी सदस्य बने और 1974 में, भारतीय रासायनिक समाज के मानद फेलो बने।

1960 के दशक में, खोराना ने निरेनबर्ग के निष्कर्षों की पुष्टि की कि DNA अणु की "सर्पिल सीढ़ी" पर चार विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स की व्यवस्था एक नई कोशिका की रासायनिक संरचना और कार्य को निर्धारित करती है।

- न्यूक्लियोटाइड्स के 64 संभावित संयोजन DNA के एक स्ट्रैंड के साथ पढ़े जाते हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार इच्छित एमिनो एसिड्स उत्पन्न करने के लिए पढ़ा जाता है, जो प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं।

- खोराना ने यह विवरण जोड़ा कि किस क्रम में न्यूक्लियोटाइड्स के संयोजन से कौन से विशिष्ट एमिनो एसिड बनते हैं।

- उन्होंने यह भी साबित किया कि न्यूक्लियोटाइड कोड हमेशा कोशिका को तीन के समूहों में संप्रेषित होता है, जिन्हें कोडन्स कहा जाता है।

- खोराना ने यह निर्धारित किया कि कुछ कोडन्स कोशिका को प्रोटीन के निर्माण को शुरू या रोकने का संकेत देते हैं।

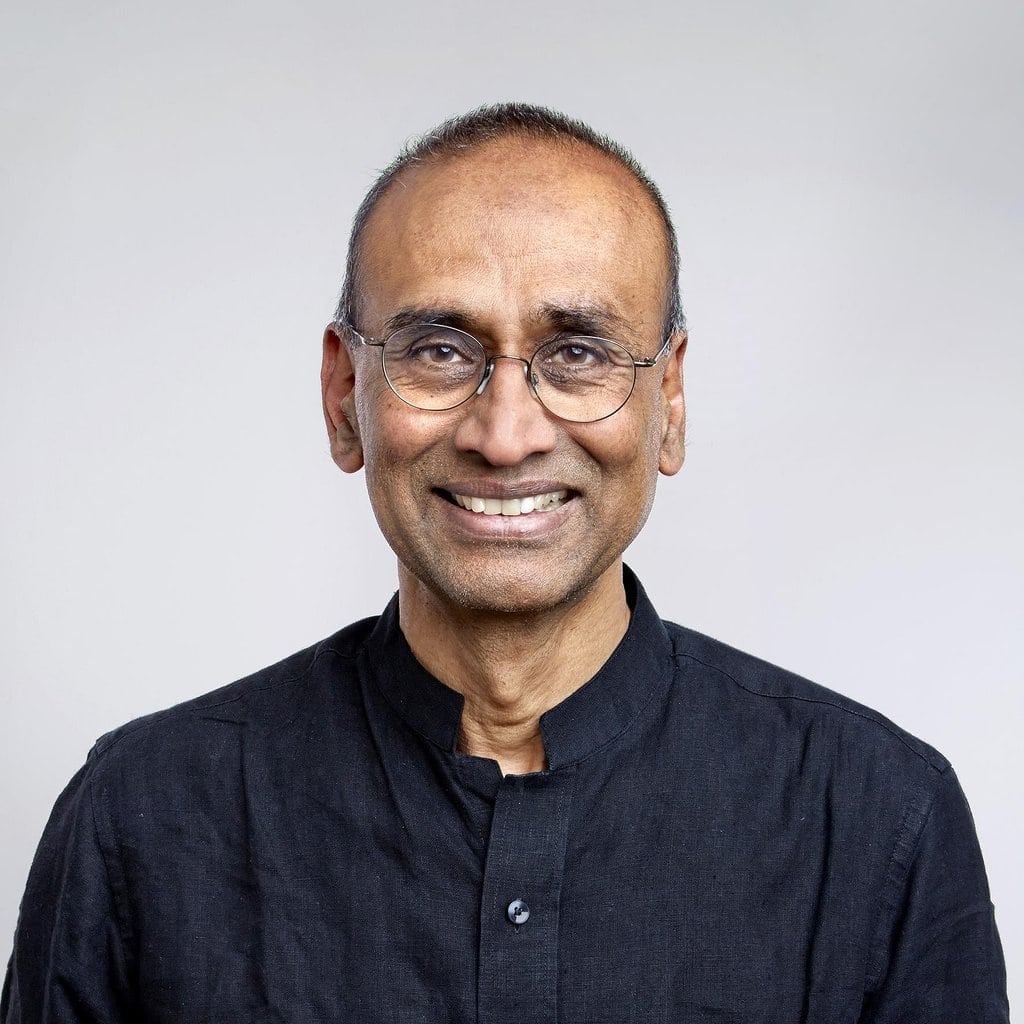

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर:

- वेंकटरामन, भारतीय जन्मे अमेरिकी, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में मेडिकल रिसर्च कौंसिल के आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला के संरचनात्मक विभाग में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं।

- उन्होंने अपने करियर के प्रारंभिक हिस्से में जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है।

- उन्हें 30s राइबोसोमल उपयूनिट की आणविक संरचना के निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

- रामकृष्णन को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे कि उन्हें 2002 में यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन (EMBO) का सदस्य चुना गया और 2003 में रॉयल सोसाइटी (FRS) का फेलो बनाया गया।

- उन्हें 2004 में यू.एस. नेशनल अकादमी ऑफ साइंस का सदस्य चुना गया।

- 2007 में, रामकृष्णन को चिकित्सा के लिए लुई-जेंटेट पुरस्कार और यूरोपीय बायोकैमिकल सोसाइटीज (FEBS) का डट्टा व्याख्यान और पदक दिया गया।

- 2008 में, उन्हें ब्रिटिश बायोकैमिकल सोसाइटी का हीटली पदक मिला।

- 2008 से, वे ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज के फेलो और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के विदेशी फेलो हैं।

- 2009 में, रामकृष्णन को थॉमस ए. स्टेट्ज़ और अदा योनाथ के साथ रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- उन्हें 2010 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण मिला।

- रामकृष्णन को 2012 के नए साल के सम्मान में आणविक जीव विज्ञान के लिए सेवा के लिए नाइटेड किया गया।

- उसी वर्ष, उन्हें FEBS द्वारा सर हैन्स क्रेब्स पदक प्रदान किया गया।

- 2013 में, उन्होंने स्पेनिश जिमेनेज़-डियाज़ पुरस्कार जीता।

(राइबोसोम छोटे कण होते हैं जो RNA और प्रोटीन से बने होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में विशेषीकृत होते हैं और कोशिकाओं के भीतर मुक्त या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं।)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिक युग में भारतीयों की उपलब्धियाँ

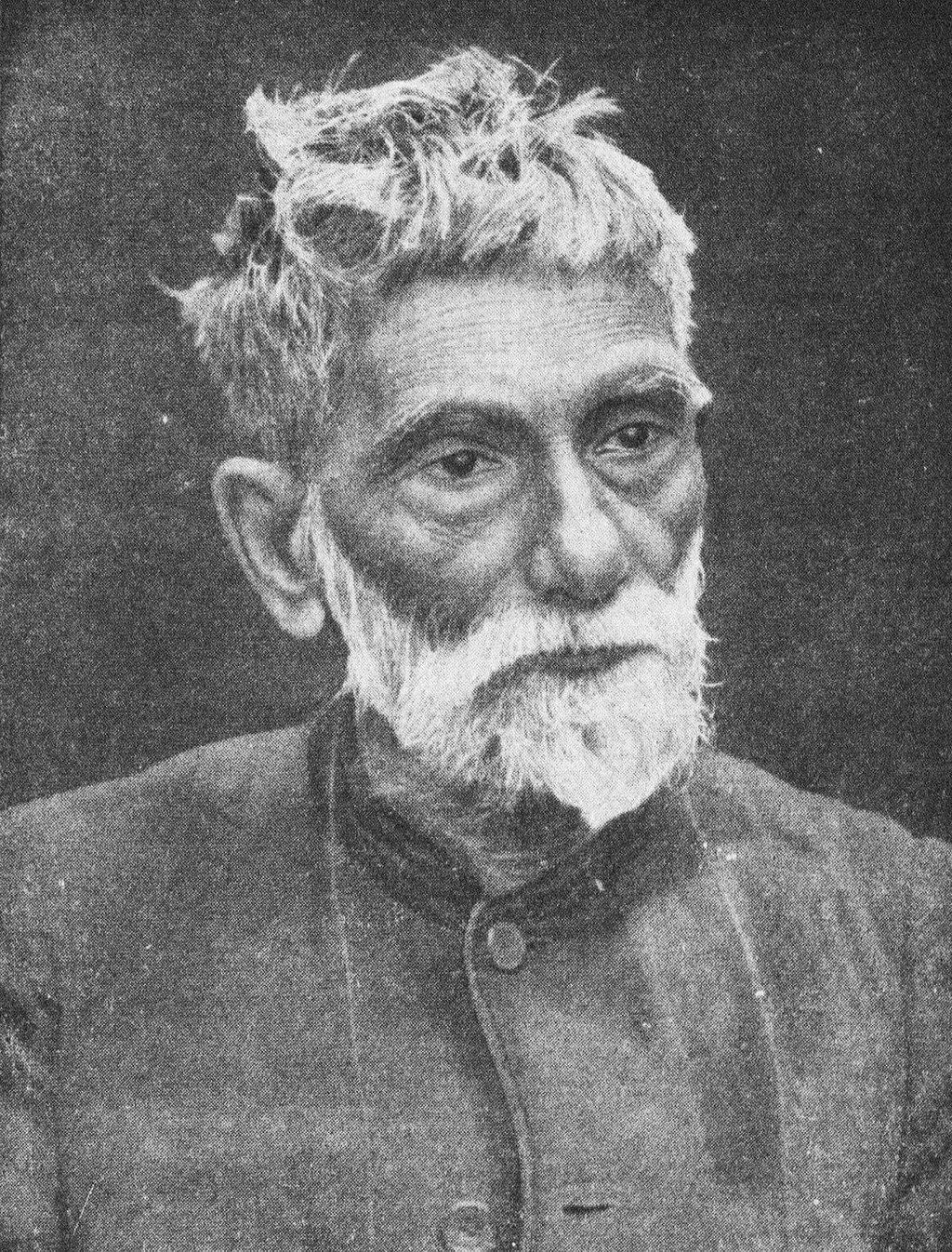

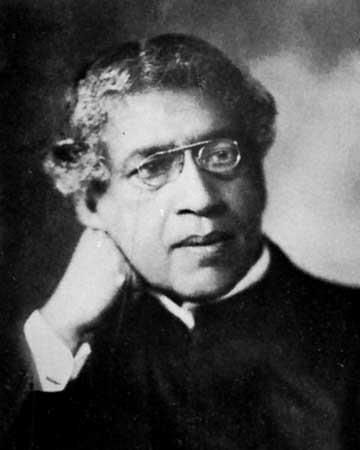

प्रफुल्ल चंद्र राय:

प्रफुल्ल चंद्र रॉय:

- वे एक प्रसिद्ध शैक्षणिक और रसायनज्ञ थे, जिन्हें बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स, भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना के लिए जाना जाता है।

- 1889 में, प्रफुल्ल चंद्र को कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में रसायन विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में चुना गया।

- उनके चमत्कारी नाइट्राइट और इसके व्युत्पत्तियों पर प्रकाशित लेखों ने उन्हें विश्वभर में पहचान दिलाई।

- एक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने भारत में युवा रसायनज्ञों को भारतीय रसायन विज्ञान स्कूल की स्थापना के लिए प्रेरित किया।

- प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जैसे मेघनाद साहा और शांति स्वरूप भटनागर उनके छात्र थे।

- प्रफुल्ल चंद्र ने भारत में उद्योगों के विकास में योगदान दिया।

- उन्होंने भारत में पहली रासायनिक फैक्ट्री स्थापित की, जो बहुत सीमित संसाधनों के साथ उनके घर से काम करती थी।

- 1901 में, इस अग्रणी प्रयास के परिणामस्वरूप बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड का गठन हुआ।

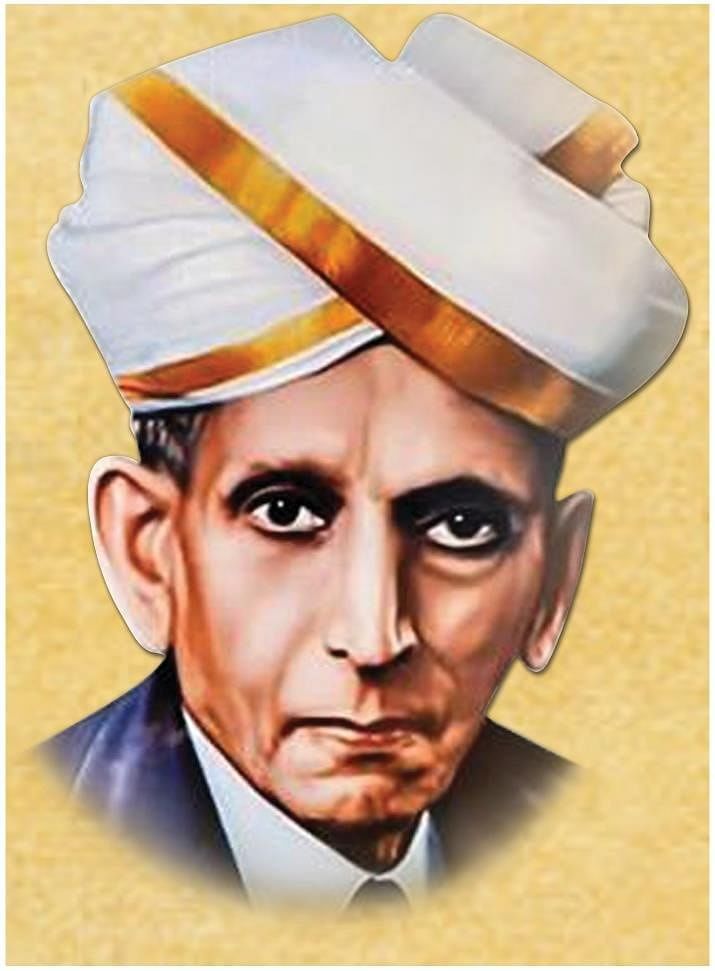

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया:

- वे एक प्रमुख भारतीय इंजीनियर, विद्वान, राजनीतिज्ञ और 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान थे।

- सर एम. विश्वेश्वरैया भारत के सबसे प्रमुख इंजीनियरों में से एक थे।

- उन्होंने अपने जीवन में उच्च सिद्धांतों और अनुशासन का पालन किया।

- वे कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण के मुख्य वास्तुकार के रूप में अपने योगदान के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जिसने आसपास की बंजर भूमि को कृषि के लिए उपजाऊ भूमि में बदल दिया।

- विश्वेश्वरैया को 1915 में समाज के प्रति उनके योगदान के लिए भारतीय साम्राज्य के आदेश के कमांडर (KCIE) के रूप में सम्मानित किया गया।

- उन्हें भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न प्राप्त हुआ, जो इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में उनके निरंतर कार्य के लिए था।

- उन्हें भारत के आठ विश्वविद्यालयों से कई मानद डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली।

- सर एम. वी. ने सुझाव दिया कि भारत को औद्योगिक राष्ट्रों के बराबर आने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भारत उद्योगों के माध्यम से विकसित हो सकता है।

- उन्होंने 'स्वचालित स्लुइस गेट' और 'ब्लॉक सिंचाई सिस्टम' का आविष्कार किया, जिन्हें आज भी इंजीनियरिंग में चमत्कार माना जाता है।

- प्रत्येक वर्ष, उनका जन्मदिन 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है।

जगदीश चंद्र बोस:

जगदीश चंद्र बोस एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। उन्होंने गैलेना क्रिस्टल के उपयोग का विकास किया, जो छोटे तरंगदैर्ध्य वाले रेडियो तरंगों और सफेद और पराबैंगनी (Ultraviolet) प्रकाश के लिए रिसीवर्स बनाने में काम आया।

- 1895 में, मारकोनी के प्रदर्शन से दो वर्ष पूर्व, बोस ने रेडियो तरंगों का उपयोग करते हुए वायरलेस संचार का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने दूर से घंटी बजाई और कुछ बारूद फोड़ने का प्रदर्शन किया।

- उन्होंने माइक्रोवेव घटकों का आविष्कार किया जैसे कि वेवगाइड्स, हॉर्न एंटेना, पोलराइजर्स, डाइइलेक्ट्रिक लेंस और प्रिज्म, और यहां तक कि उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स भी।

- उन्होंने सूर्य से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा, जिसे 1944 में पुष्टि की गई।

- इसके बाद, बोस ने पौधों में प्रतिक्रिया घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया।

- उन्होंने प्रस्तुत किया कि न केवल पशु बल्कि पौधों के ऊतकों में भी विभिन्न प्रकार के उत्तेजनाओं - यांत्रिक, तापीय, विद्युत और रासायनिक - के तहत समान विद्युत प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं।

मेघनाद साहा:

- मेघनाद साहा का संबंध ढाका जिले से था, जो अब बांग्लादेश में है।

- 1920 में, मेघनाद साहा उस समय के प्रसिद्ध भौतिकविदों में से एक बन गए।

- उन्होंने तत्वों के थर्मल आयनीकरण के क्षेत्र में योगदान दिया, जिससे उन्होंने साहा समीकरण का निर्माण किया।

- यह समीकरण खगोल भौतिकी में तारों के स्पेक्ट्रा के व्याख्या के लिए एक बुनियादी उपकरण है।

- उनका तत्वों के उच्च-तापमान आयनीकरण का सिद्धांत और इसे तारे के वायुमंडल पर लागू करना, जैसा कि साहा समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है, आधुनिक खगोल भौतिकी के लिए मौलिक है; उनके विचारों के बाद के विकास ने तारों के वायुमंडल के दबाव और तापमान वितरण के ज्ञान को बढ़ाया है।

- विभिन्न तारों के स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके, हम उनके तापमान को जान सकते हैं और फिर साहा के समीकरण का उपयोग करके उन तारों के विभिन्न तत्वों की आयनीकरण स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं।

- उन्होंने सूर्य की किरणों के वजन और दबाव को मापने के लिए एक उपकरण भी आविष्कार किया।

- वे भारत में नदी योजना के मुख्य आर्किटेक्ट भी थे।

- उन्होंने डामोदर घाटी परियोजना के लिए मूल योजना तैयार की।

- उन्होंने पूरे भारत में वैज्ञानिक संस्थानों के विकास में और प्रौद्योगिकी से संबंधित राष्ट्रीय आर्थिक योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सत्येंद्र नाथ बोस:

सत्येंद्र नाथ बोस एक उत्कृष्ट भारतीय भौतिक विज्ञानी थे, जो क्वांटम मैकेनिक्स में विशेषज्ञता रखते थे। उन्हें विशेष रूप से 'बोसोन' कणों की वर्गीकरण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए याद किया जाता है, जिसका नाम पॉल डिराक ने उनके कार्यों को मान्यता देने के लिए रखा। मूल रूप से, वे क्वांटम भौतिकी में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। वे “बोस-आइंस्टाइन सिद्धांत” के लिए प्रसिद्ध हैं और एक प्रकार के कण का नाम उनके नाम पर 'बोसॉन' रखा गया है।

बोस ने ढाका विश्वविद्यालय में विकिरण के सिद्धांत और पराबैंगनी आपदा पर एक व्याख्यान को “प्लांक का नियम और प्रकाश क्वांटों का सिद्धांत” नामक एक संक्षिप्त लेख में परिवर्तित किया और इसे अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा। आइंस्टीन ने उनके साथ सहमति व्यक्त की, बोस के लेख “प्लांक का नियम और प्रकाश क्वांटों का सिद्धांत” का जर्मन में अनुवाद किया और इसे 1924 में Zeitschrift für Physik में बोस के नाम से प्रकाशित करवाया। इसने बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी का आधार बनाया। 1937 में, रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने एकमात्र विज्ञान पुस्तक, “विश्व परिचय”, को सत्येंद्र नाथ बोस को समर्पित किया। भारत सरकार ने उन्हें 1954 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण से सम्मानित किया।

श्रीनिवास रामानुजन:

- श्रीनिवास रामानुजन एक गणितज्ञ थे। उन्हें 20वीं सदी के सबसे महान गणितज्ञों में से एक माना जाता है। रामानुजन ने संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंडाकार कार्यों, निरंतर भिन्नों, और अनंत श्रृंखलाओं पर काम किया। उनके प्रकाशित और अप्रकाशित कार्यों ने दुनिया के कुछ बेहतरीन गणितज्ञों को प्रेरित किया है।

विक्रम साराभाई:

- विक्रम साराभाई भारत के distinguished वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जो 1975 में लॉन्च किया गया, उनके द्वारा योजनाबद्ध कई परियोजनाओं में से एक था।

- भाभा की तरह, साराभाई चाहते थे कि विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग आम आदमी तक पहुंचे। इसलिए उन्होंने संचार, मौसम विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और शिक्षा के क्षेत्रों में देश के विकास के लिए अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग करने का सुनहरा अवसर देखा।

- सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट (SITE), जो 1975-76 में लॉन्च हुआ, ने 2400 भारतीय गांवों में पांच मिलियन लोगों तक शिक्षा पहुँचाई।

- 1965 में, उन्होंने अहमदाबाद में कम्युनिटी साइंस सेंटर की स्थापना की ताकि बच्चों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जा सके।

- उनकी गहरी सांस्कृतिक रुचियों के कारण, उन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी साराभाई के साथ मिलकर दर्पणा अकादमी की स्थापना की, जो प्रदर्शन कला और भारत की प्राचीन संस्कृति के प्रचार के लिए समर्पित एक संस्थान है।

- वैज्ञानिक के अलावा, उनके पास एक नवोन्मेषक, उद्योगपति और दूरदर्शी के रूप में भी गुण थे। उन्हें 1962 में भटनागर मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त हुआ, 1966 में पद्म भूषण और बाद में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

- वे 1966 में अणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, 1968 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए यूएन सम्मेलन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 14वें सामान्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे।

- अंतरराष्ट्रीय खगोलिय संघ ने उनकी विज्ञान में अद्भुत भूमिका के सम्मान में चंद्रमा पर (शांति के सागर में) एक गड्ढा उनके नाम पर रखा।

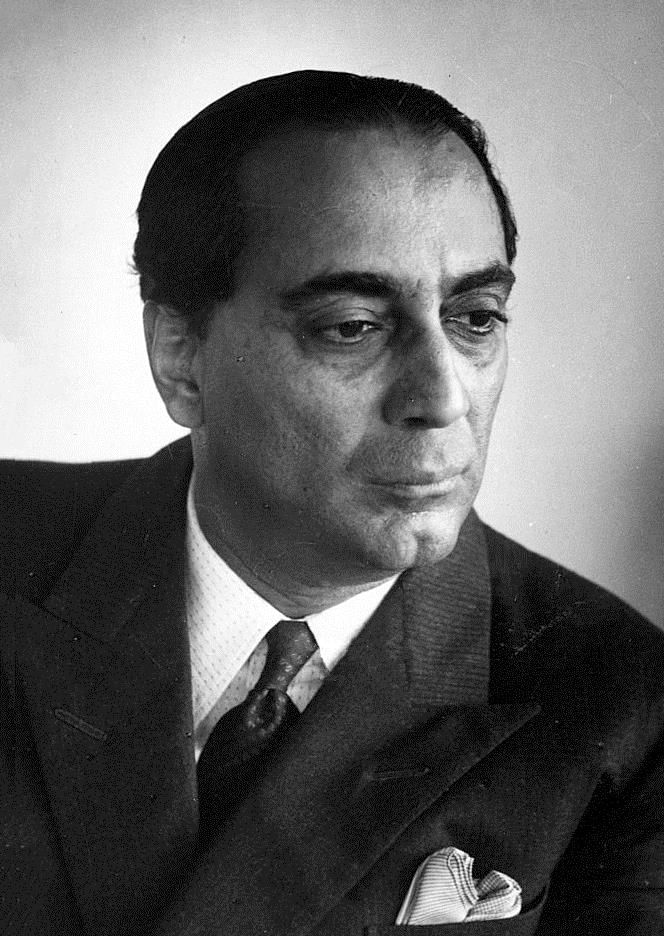

डॉ. होमी जहांगीर भाभा:

उद्देश्य: भारतीय परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम के संस्थापक माने जाते हैं। होमी के अत्यधिक प्रयासों के कारण भारत ने परमाणु क्षमता हासिल की, जिससे कुछ संघर्षों से बचा जा सका, जो केवल गैर-आक्रामक संधियों के माध्यम से संभव हुआ। भाभा का यह योगदान भारत की वैश्विक स्तर पर स्थिति को बढ़ाता है।

- उन्हें भारतीय परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम का संस्थापक माना जाता है। भारत ने होमी के अत्यधिक प्रयासों के कारण परमाणु क्षमता हासिल की, जिससे कुछ संघर्षों से बचा जा सका। यह भाभा का योगदान भारत की वैश्विक स्तर पर स्थिति को बढ़ाता है।

- उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था, जिसमें बहुआयामी गुण थे। उन्हें संगीत, चित्रकला और लेखन का शौक था। उनके कुछ चित्र आज ब्रिटिश कला गैलरी में प्रदर्शित हैं और टीआईएफआर कला संग्रह को देश में समकालीन भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ संग्रहों में से एक माना जाता है।

- उन्हें एडे़म्स पुरस्कार, पद्म भूषण, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के मानद साथी और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के विदेशी सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया है।

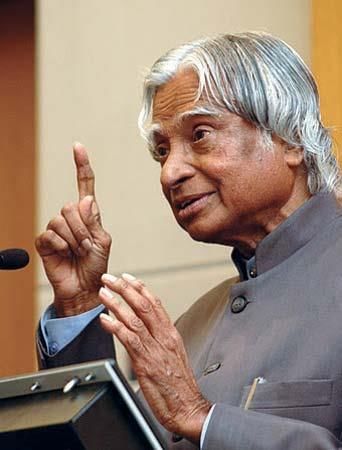

एपीजे अब्दुल कलाम:

- डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता और असाधारण मानवता के रूप में याद किया जाता है। एक वैज्ञानिक के रूप में, कलाम ने 1970 के दशक से 1990 के दशक के बीच पोलर एसएलवी और एसएलवी-III परियोजनाओं को विकसित करने का प्रयास किया। दोनों परियोजनाएँ सफल रहीं।

- 1970 के दशक में, कलाम ने दो परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिनमें प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट शामिल थे, जो सफल एसएलवी कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करने का प्रयास करते थे।

- उन्होंने पोखरण-II परमाणु परीक्षण के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और तकनीकी भूमिका निभाई। कलाम परीक्षण चरण के दौरान आर. चिदंबरम के साथ मुख्य परियोजना समन्वयक के रूप में कार्यरत थे। मीडिया द्वारा ली गई उनकी तस्वीरें और स्नैपशॉट ने कलाम को देश के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक के रूप में ऊंचा किया।

- उनका व्यक्तित्व शानदार और प्रभावशाली था, और वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिनके पास देश के विकास के लिए हमेशा नए विचार थे। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है।

डॉ. कोटी हरिनारायण:

वह एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। यह माना जाता है कि वे भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान तेजस के पीछे की मस्तिष्क शक्ति थे, जिसे 2001 में पहली उड़ान मिली।

वेंकट Raman राधाकृष्णन:

- वेंकट Raman चेन्नई के एक उपनगर से थे।

- वे एक वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य थे।

- वे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित अस्ट्रोफिजिसिस्ट थे और हल्के विमानों और सेल बोटों के डिज़ाइन और निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं।

- उनकी टिप्पणियाँ और सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि ने समुदाय को पल्सर्स, अंतर्श्रावी बादलों, गैलेक्सी संरचनाओं और विभिन्न अन्य खगोलीय पिंडों के चारों ओर कई रहस्यों को सुलझाने में मदद की।

अनिल काकोडकर:

- भारत के पहले चंद्रमा जांच को 2008 में सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को विश्व मानचित्र पर लाने में मदद मिली, जिससे भारत नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ खड़ा हो गया।

- चंद्रयान की सबसे बड़ी उपलब्धि चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणुओं की व्यापक उपस्थिति की खोज थी।

मंगलयान, या मार्स-क्राफ्ट, यह कार्यक्रम अपने स्वयं के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आज तक के सबसे कम लागत वाले लेकिन उच्च कार्यक्षमता वाले अंतरिक्ष मिशनों में से एक के रूप में प्रशंसा प्राप्त कर चुका है। इस वैज्ञानिक विकास के साथ, भारतीय अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा तक पहुँच सकते हैं। इस अभियान का श्रेय वास्तव में ISRO के 14 वैज्ञानिकों को दिया जाता है।

भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू विमान को HAL द्वारा बनाया गया था और डॉ. कोटी द्वारा विकसित किया गया था। यह देश के जल्द ही अप्रचलित Mig-21 लड़ाकू विमानों की कमजोर होती कीमत का परिणाम था और, अपने नाम के अनुसार, हमारे रक्षा क्षेत्र के भविष्य को काफी स्वस्थ बनाया।

- डॉ. अनिल काकोडकर भारत के एक प्रसिद्ध न्यूक्लियर वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं।

- वे भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग (AECI) के अध्यक्ष और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

- उन्हें 1998 में पद्म श्री और 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

अभास मित्रा:

- वे एक distinguished भारतीय एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और कई प्रमुख एस्ट्रोफिजिक्स अवधारणाओं, विशेष रूप से ब्लैक होल और बिग बैंग कॉस्मोलॉजी पर अपने अनूठे विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं।

- उनका शोध, विशेष रूप से भारत में, व्यापक ध्यान प्राप्त कर चुका है, जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वे वेब पर सबसे अधिक उल्लेखित भारतीय भौतिकविदों में से एक हैं।

- मित्रा 'हिमालयन गामा-रे ऑब्जर्वेटरी' से जुड़े हैं, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और भारतीय एस्ट्रोफिजिक्स संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हनले में स्थापित की जा रही है।

- वे 2010 से होमी भाभा राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान में एडजंक्ट प्रोफेसर भी हैं।

- डॉ. मित्रा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सदस्य भी हैं।

अभय वसंत अश्तेकर:

- वह एक भारतीय सैद्धांतिक भौतिकशास्त्री हैं। वह पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में Eberly Professor of Physics और Institute for Gravitational Physics and Geometry के निदेशक हैं। आष्टेकर ने चर बनाए और वह लूप क्वांटम ग्रेविटी और इसके उपक्षेत्र लूप क्वांटम कॉस्मोलॉजी के संस्थापकों में से एक हैं।

अदिति पंत:

- वह एक प्रसिद्ध भारतीय महासागरीय वैज्ञानिक हैं। वह 1983 में अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा थीं और अंटार्कटिका जाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं (सुदीप्त सेनगुप्ता के साथ)। डॉ. अदिति को अंटार्कटिका कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा डॉ. जया नाइथानी और डॉ. कंवल वील्कू के साथ अंटार्कटिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अमल कुमार रेयचौधुरी:

- वह एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिकशास्त्री थे, जो सामान्य सापेक्षता और ब्रह्मांड विज्ञान में अपने शोध के लिए जाने जाते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रेयचौधुरी समीकरण है, जो दर्शाता है कि सामान्य सापेक्षता में एकलता अनिवार्य रूप से उत्पन्न होती है और यह पेनरोज-हॉकींग एकलता प्रमेयों के प्रमाण में एक महत्वपूर्ण तत्व है।

अरविंद भटनागर:

उन्होंने सौर खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत के कई ग्रहगृहों की स्थापना की। वह उदयपुर सौर वेधशाला के संस्थापक-निर्देशक थे, और बॉम्बे के नेहरू ग्रहगृह के संस्थापक-निर्देशक भी थे।

अरुण एन. नेत्रावली:

- वह एक भारतीय-अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर हैं जिन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसमें एचडीटीवी भी शामिल है। उन्होंने डिजिटल संकुचन, सिग्नल प्रोसेसिंग और अन्य क्षेत्रों में आधारभूत शोध किया।

- नेत्रावली बेल प्रयोगशाला के नवे राष्ट्रपति रहे हैं और लूसेंट के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और मुख्य नेटवर्क आर्किटेक्ट के रूप में भी कार्य किया है।

- नेत्रावली को कई पुरस्कारों और मानद डिग्रियों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि 2001 में IEEE जैक एस. किल्बी सिग्नल प्रोसेसिंग मेडल (थॉमस एस. हुआंग के साथ), 2001 में IEEE फ्रेडेरिक फिलिप्स पुरस्कार, अमेरिका का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पदक, और भारत सरकार से पद्म भूषण।

अन्ना मणि:

- वह एक लोकप्रिय भारतीय भौतिकविद् और मौसम विज्ञानी थीं। उन्होंने भारतीय मौसम विभाग में उप महानिदेशक के पद पर कार्य किया।

- उन्होंने मौसम संबंधी उपकरणों के क्षेत्र में महान योगदान दिया। उन्होंने सौर विकिरण, ओज़ोन और हवा ऊर्जा माप में शोध किया और कई पत्र प्रकाशित किए।

बीरबल साहनी:

बीरबल साहनी भारत के प्रसिद्ध पेलियोबोटानिस्ट थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जीवाश्मों का अध्ययन किया। साहनी को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बीरबल साहनी पेलियोजूविज्ञान संस्थान की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वे भारत में पेलियोबोटanical अनुसंधान के अग्रणी थे और एक भूविज्ञानी भी थे, जिन्हें पुरातत्व में रुचि थी। उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए। उन्हें 1936 में लंदन की रॉयल सोसाइटी का साथी (FRS) चुना गया, जो ब्रिटेन का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है, और वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वनस्पतिशास्त्री बने। उसी वर्ष उन्हें बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का बार्कले मेडल भी मिला। 1945 में उन्हें नलसन राइट मेडल से सम्मानित किया गया और 1947 में सर सी. आर. रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- बीरबल साहनी भारत के प्रसिद्ध पेलियोबोटानिस्ट थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जीवाश्मों का अध्ययन किया। साहनी को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बीरबल साहनी पेलियोजूविज्ञान संस्थान की स्थापना का श्रेय दिया जाता है।

डॉ. शांतिस्वरूप भटनागर:

- डॉ. शांतिस्वरूप भटनागर एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विज्ञान और इंजीनियरिंग में रुचि थी। शांतिस्वरूप भटनागर ने स्वतंत्रता के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना के निर्माण में और भारत की विज्ञान नीतियों के निर्माण में होमी भाभा, प्रसांत चंद्र महालनोबिस, विक्रम साराभाई और अन्य के साथ मिलकर महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कोमारावोलु चंद्रशेखरन:

- वे आंध्र प्रदेश के निवासी थे। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई से गणित में M.A. प्राप्त किया और 1940-1943 के दौरान मद्रास विश्वविद्यालय के गणित विभाग में अनुसंधान छात्र थे। 1949 में, उन्हें होमी भाभा द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के गणित स्कूल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। अपनी संगठनात्मक और प्रशासनिक क्षमताओं के साथ, उन्होंने TIFR के नवजात गणित स्कूल को एक उत्कृष्टता केंद्र में बदल दिया, जिसे विश्व स्तर पर सम्मानित किया जाता है। उन्होंने अनुसंधान छात्रों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए एक बहुत सफल कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम आज भी जारी है, उसी सिद्धांत के साथ जो उन्होंने स्थापित किया था। उन्होंने विश्व के प्रमुख गणितज्ञों के साथ अपने संपर्कों का उत्कृष्ट उपयोग किया, उन्हें TIFR आने और दो महीने या उससे अधिक समय तक व्याख्यान देने के लिए प्रेरित किया। इन व्याख्यानों से तैयार की गई व्याख्यान नोट्स और TIFR द्वारा प्रकाशित की गई हैं, जिनकी विश्व गणित समुदाय में आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है। उन्होंने संख्या सिद्धांत और संक्षेपण के क्षेत्रों में काम किया। उनकी गणितीय उपलब्धियाँ उच्च मानक की हैं, लेकिन भारत के गणित में उनका योगदान और भी बड़ा है।

राजा रामन्ना:

- डॉ. राजा रामन्ना भारत के एक प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री और परमाणु वैज्ञानिक थे।

- उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था और उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञ, परमाणु भौतिकशास्त्री, प्रशासक, नेता, संगीतकार, संस्कृत साहित्य के विद्वान्, और दर्शनशास्त्र के शोधकर्ता के रूप में भूमिकाएँ निभाईं।

- उनकी रुचि परमाणु भौतिकी में थी, विशेष रूप से परमाणु अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया। वे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के प्रमुख बने, जो ट्रोम्बे, मुंबई में स्थित है।

- डॉ. रामन्ना ने अपने वैज्ञानिक करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों का संचालन किया, जिनमें शामिल हैं:

- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में निदेशक

- रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में निदेशक-जनरल

- परमाणु ऊर्जा आयोग में अध्यक्ष

- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में उपाध्यक्ष

- राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान में निदेशक

- उन्होंने इंदौर में केंद्र फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और कोलकाता में वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- उन्हें अक्सर भारत के परमाणु कार्यक्रम के पिता के रूप में संदर्भित किया जाता था।

- राजा रामन्ना को 1963 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1975 में पद्म विभूषण, 1968 में पद्म श्री, और 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

- वे 1990 में संघीय रक्षा मंत्री के रूप में भी नियुक्त हुए।

- लोग उन्हें परमाणु भौतिकी में उनके अद्वितीय योगदान के लिए याद करेंगे।

गणपति थानिकैमोनि:

- गणपति थानिकैमोनि अपने समय के एक सफल वनस्पति विज्ञानी थे। उन्हें आज भी पैलिनोलॉजी के क्षेत्र में उनके व्यापक योगदान के लिए याद किया जाता है। उनके अनुसंधान और परियोजनाओं ने न केवल भारत को वनस्पति के वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद की, बल्कि देशों के बीच सार्वजनिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया।

- वह पोलिन के अध्ययन में भी शामिल थे, और समाज की भलाई में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहे। थानी ने सरकारी अधिकारियों को तटीय क्षेत्रों की उचित देखभाल करने और भारत के शुष्क क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए शिक्षित करने की पूरी कोशिश की।

- यह अच्छी तरह से जाना जाता है कि मांग्रॉव्स पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; इसलिए थानी ने समाज और सरकार को मांग्रॉव्स की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठाए।

- वह यूनेस्को द्वारा विकसित 'एशिया और प्रशांत मांग्रॉव परियोजना' के प्रेरक में से एक थे। गणपति थानिकैमोनि का पोलिन अध्ययन के क्षेत्र में योगदान विशाल है और उनका संपूर्ण योगदान उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित 'पैलिनोलॉजी मैनुअल' पुस्तक में दर्ज है।

हरिश-चंद्र:

- हरिश चंद्र एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने प्रतिनिधित्व सिद्धांत में मौलिक कार्य किया, विशेष रूप से अर्ध-साधारण लीय समूहों पर हार्मोनिक विश्लेषण में।

- वे अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सदस्य और रॉयल सोसाइटी के फेलो थे। हरिश चंद्र को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। उन्हें 1954 में अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी का कोल पुरस्कार मिला। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने उन्हें 1974 में श्रीनिवास रामानुजन पदक से सम्मानित किया। 1981 में, उन्हें येल विश्वविद्यालय से मानद डिग्री प्राप्त हुई। भारतीय सरकार ने हरिश-चंद्र अनुसंधान संस्थान का नाम रखा, जो सैद्धांतिक भौतिकी और गणित के लिए समर्पित एक संस्थान है।

हरिश चंद्र बीसवीं सदी के गणित के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनके अद्वितीय काम ने बीजगणित, विश्लेषण, ज्यामिति, और समूह सिद्धांत से संबंधित मौलिक और युगांतरकारी तरीके से आधार बनाया, जिस पर आधुनिक कार्य विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि विभेदन ज्यामिति, गणितीय भौतिकी, और संख्या सिद्धांत में किया जा रहा है।

जी. एन. रामचंद्रन:

- गोपालसामुद्रम नारायण अय्यर रामचंद्रन को भारत में 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। जी. एन. रामचंद्रन का प्रमुख कार्य रामचंद्रन प्लॉट है, जिसे उन्होंने पेप्टाइड्स की संरचना को समझने के लिए विश्वनाथन सासिसेखरन के साथ मिलकर विकसित किया।

- रामचंद्रन को तब के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, पेप्टाइड संश्लेषण, एनएमआर और अन्य ऑप्टिकल अध्ययनों, और भौतिक-रासायनिक प्रयोगों को एकत्रित करके आणविक बायोफिजिक्स के एक क्षेत्र में लाने का श्रेय दिया जा सकता है।

- 1970 में, उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान में आणविक बायोफिजिक्स यूनिट की स्थापना की, जिसे बाद में बायोफिजिक्स में उन्नत अध्ययन केंद्र के नाम से जाना गया।

- रामचंद्रन को उनके काम के लिए भारत और विदेशों में बहुत सम्मान मिला। उनके कार्य को मान्यता देते हुए, भारत की अधिकांश एजेंसियों ने अपने पुरस्कारों को नई चमक प्रदान की।

प्रसांत चंद्र महालनोबिस:

- वह एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकीविद थे। उन्हें महलनोबिस दूरी के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है, जो एक सांख्यिकीय माप है। उन्होंने भारत में मानव मापविज्ञान में महत्वपूर्ण अध्ययन किए।

- उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों के डिज़ाइन में योगदान दिया।

- उन्होंने आर्थिक जनगणना, जनसंख्या जनगणना, कृषि सर्वेक्षण और विभिन्न अन्य बड़े पैमाने पर और गहन नमूनों और सर्वेक्षणों का विकास किया, जिन्हें विश्व भर में सराहा गया।

- उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से वेल्डन मेडल (1944), रॉयल सोसाइटी, लंदन के फेलो (1945), भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष (1950), इकोनोमेट्रिक सोसाइटी, अमेरिका के फेलो (1951), पाकिस्तान सांख्यिकी संघ के फेलो (1952), रॉयल सांख्यिकी समाज, यूके के मानद फेलो (1954), सर देविप्रसाद सर्वाधिकारि स्वर्ण पदक (1957), सोवियत अकादमी ऑफ साइंस के विदेशी सदस्य (1958), किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज के मानद फेलो (1959), अमेरिकन सांख्यिकी संघ के फेलो (1961), दुर्गाप्रसाद खैतान स्वर्ण पदक (1961), पद्म विभूषण (1968), श्रीनिवास रामानुजन स्वर्ण पदक (1968) शामिल हैं।

- महलनोबिस 1957 में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के मानद अध्यक्ष बने और 1961 में अमेरिकन सांख्यिकी संघ के फेलो के रूप में निर्वाचित हुए।

कोचरलकोटा रंगाधामा राव:

- कोटचरलकोटा रंगाधामा राव भारत में 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री थे। उनका स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्य न्यूक्लियर क्वाड्रूपोल रेज़ोनेंस के विकास की ओर ले गया।

- कोटचरलकोटा रंगाधामा राव आंध्र विश्वविद्यालय के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, जहाँ उन्होंने भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया।

- प्रोफेसर रंगाधामा राव 1963 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एपी अकादमी ऑफ साइंसेज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।

- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने 1979 से प्रोफेसर कोटचरलकोटा रंगाधामा राव की याद में एक स्मारक व्याख्यान पुरस्कार का आयोजन किया।

सलीम अली:

- डॉ. सलीम अली को पक्षियों के अध्ययन का गहरा शौक था। उन्हें एक भारतीय ornithologist और naturalist के रूप में जाना जाता था। उन्हें "भारत का पक्षी मानव" कहा जाता था।

- 1947 के बाद, वह बॉम्बे नैचरल हिस्ट्री सोसाइटी के पीछे एक प्रमुख व्यक्ति बन गए और उन्होंने संगठन के लिए सरकारी समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग किया।

- उन्होंने भारतपुर पक्षी अभयारण्य (केओलादेयो राष्ट्रीय पार्क) की स्थापना की और साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के विनाश को रोकने में मदद की।

- उन्होंने 1930 में बुनकर पक्षी की प्रकृति और गतिविधियों पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसने उन्हें प्रसिद्ध किया और ornithology के क्षेत्र में उनका नाम स्थापित किया।

येल्लाप्रगड़ा सुभाराउ:

वह सभी समय के सबसे महान जीवविज्ञानियों में से एक थे। उन्होंने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कार्य खोजा, जो कोशिका में ऊर्जा का स्रोत है, और कैंसर के उपचार के लिए मेथोट्रेक्सेट विकसित किया।

- वह सभी समय के सबसे महान जीवविज्ञानियों में से एक थे। उन्होंने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कार्य खोजा, जो कोशिका में ऊर्जा का स्रोत है, और कैंसर के उपचार के लिए मेथोट्रेक्सेट विकसित किया।

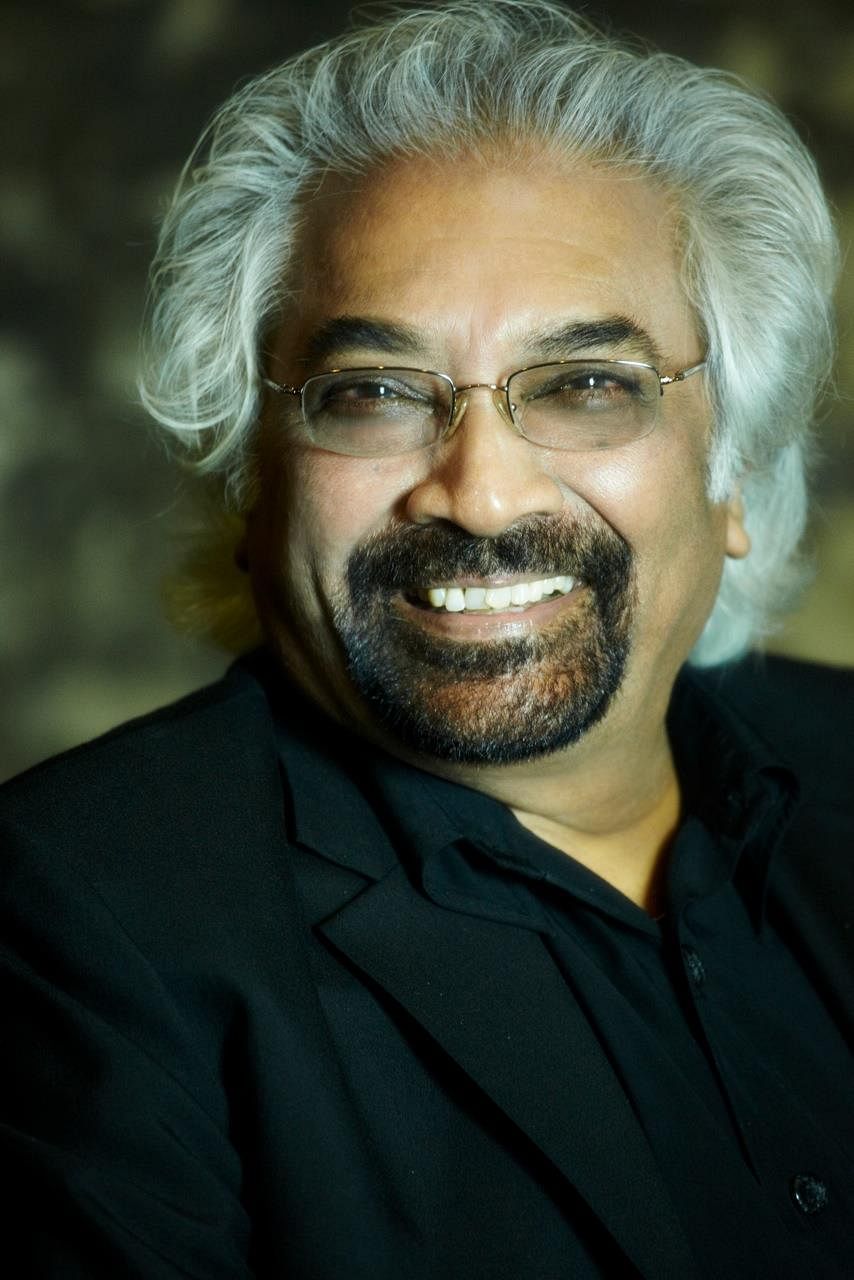

सैम पित्रोदा:

- सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जिन्हें आमतौर पर सैम पित्रोदा के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वह एक टेलीकॉम इंजीनियर, आविष्कारक, उद्यमी और नीति निर्माता के रूप में सबसे अधिक जाने जाते हैं।

- पित्रोदा ने राष्ट्रीय नवाचार परिषद की स्थापना की (2010), और जन सूचना अवसंरचना और नवाचार पर एक मंत्रिपद के समकक्ष प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य किया, जिससे सूचना का लोकतंत्रीकरण हो सके।

- पित्रोदा ने भारत की विदेश और घरेलू टेलीकॉम नीतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें भारत में टेलीकॉम क्रांति के लिए एक प्रमुख तकनीकी पेशेवर के रूप में माना जाता है, विशेष रूप से पीसीओ (पब्लिक कॉल ऑफिस) जो जल्दी ही सस्ते और आसान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक फोन पूरे देश में लाए।

सuneet सिंह तुली:

सuneet Singh Tuli भारत के एक और महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत की स्थिति को बढ़ाने में असाधारण योगदान दिया है। Suneet Singh अपने नवोन्मेषी उत्पाद के साथ लोकप्रिय हुए हैं जिसने एक इतिहास रचा। Suneet Singh Tuli, कंपनी के CEO के रूप में, Aakash टैबलेट कंप्यूटर को लॉन्च किया जो कि दुनिया का अब तक का सबसे सस्ता टैबलेट कंप्यूटर कहा जाता है। यह टैबलेट कंप्यूटर एक कनाडाई कंपनी Datawind द्वारा विकसित किया गया है। उन्होंने छात्रों को Aakash Tablet के माध्यम से सशक्त बनाया। इस उपलब्धि के साथ, लाखों भारतीयों को अध्ययन और इंटरनेट तक पहुँचने के लिए टैबलेट प्रदान किए गए हैं। यह कम लागत वाला Aakash टैबलेट बड़े पैमाने पर शैक्षिक सामग्री के साथ पूर्व-लोडेड आता है। इसे देश भर के छात्रों को अत्यधिक सब्सिडी दरों पर वितरित किया जा रहा है ताकि सभी को समान अवसर मिल सके।

- Suneet Singh Tuli, कंपनी के CEO के रूप में, Aakash टैबलेट कंप्यूटर को लॉन्च किया जो कि दुनिया का अब तक का सबसे सस्ता टैबलेट कंप्यूटर कहा जाता है।

Vijay P. Bhatkar:

- विजय भाटकर भारत के सबसे प्रशंसित वैज्ञानिकों और IT नेताओं में से एक हैं। उन्होंने भारत का पहला सुपरकंप्यूटर PARAM 800 की रूपरेखा तैयार की और इसे 1991 में पेश किया। PARAM का अर्थ 'पैरालल मशीन' है। 'सर्वोच्च' नाम के अनुरूप, यह मशीन, जो स्वदेशी रूप से Centre for Development of Advanced Computing द्वारा निर्मित की गई थी, ने सुपरकंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत को अमेरिका के बाद दूसरा स्थान दिलाया।

- उन्हें कई राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिनमें से प्रमुख C-DAC, ER&DC, IIITM-K, I2IT, ETH Research Lab, MKCL और India International Multiversity हैं। विजय भाटकर को पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। उन्हें Ramanuja Trust Award (2007), FICCI Award (1983), Petersburg Prize (2004), Priyadarshni Award (2000), National Research Development Corporation (NRDC) Award (1984–85), Gold Medal Award of Indian Geotechnical Society (1976) और Electronics Man of the Year (1992) से भी सम्मानित किया गया।

- विजय भाटकर भारत के सबसे प्रशंसित वैज्ञानिकों और IT नेताओं में से एक हैं। उन्होंने भारत का पहला सुपरकंप्यूटर PARAM 800 की रूपरेखा तैयार की और इसे 1991 में पेश किया।

U.R. Rao:

- यू. आर. राव को एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में प्रशंसा मिली है। वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट विकसित किया। यह एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया अंतरिक्ष योग्य उपग्रह था जिसने कक्षीय क्षेत्र में ट्रैकिंग और ट्रांसमिटिंग सिस्टम स्थापित किए। यू. आर. राव, जो उस समय ISRO के अध्यक्ष थे, 1975 में भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर लाने के लिए जिम्मेदार थे।

सुभाष मुखोपाध्याय:

- वह भारत के कलकत्ता में जन्मे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने भारत के पहले और दुनिया के दूसरे IVF बच्चे को जीवन दिया। 3 अक्टूबर 1978 को सुभाष ने भारत का पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया, जिसके परिणामस्वरूप बच्ची दुर्गा का जन्म हुआ। दुख की बात है कि सुभाष को 1986 में उनके योगदान के लिए पोस्टह्यूमस मान्यता दी गई, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके 'अनैतिक' तरीकों का समर्थन करने से इनकार कर दिया।

काल्यांपुडी राधाकृष्ण राव:

- काल्यांपुडी राधाकृष्ण राव एक भारतीय जन्मे, प्राकृतिक अमेरिकी, गणितज्ञ और सांख्यिकीज्ञ हैं। डॉ. राव लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो हैं, और अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सदस्य हैं। उन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में C.R. राव अवार्ड की स्थापना की गई, जो हर दो साल में दिया जाता है। 2002 में, उन्हें अमेरिका का राष्ट्रीय विज्ञान पदक मिला। उन्हें 2015 में सरदार पटेल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड (सरदार रत्न) और 2011 में रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी का गाय मेडल इन गोल्ड भी मिला।

नरेंद्र सिंह कपानी:

- उन्हें विज्ञान में उनके योगदान के लिए श्रेय दिया जाता है और उन्हें एक महान वैज्ञानिक के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स का आविष्कार किया।

- उनके काम ने सूचना को स्वतंत्र रूप से और लगभग तात्कालिक रूप से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संभव बनाया।

- उनका शोध और आविष्कार फाइबर-ऑप्टिक्स संचार, लेज़र्स, जैव चिकित्सा उपकरण, सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी के क्षेत्र में फैला हुआ है।

- फाइबर ऑप्टिक्स ने लोगों के संचार के तरीके को बदल दिया है, उच्च गति डेटा ट्रांसफर की पेशकश करते हुए और एंडोस्कोपी तथा लेज़र सर्जरी जैसे चिकित्सा प्रक्रियाओं में मदद की है।

- उनका व्यक्तित्व बहुपरकारी है।

- उन्होंने एक उद्यमी और व्यवसाय कार्यकारी के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- डॉ. कपानी ने नवाचार की प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त की है।

- कपानी को विज्ञान में उनके अग्रणी योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 1998 में यूएसए पैन-एशियन अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स से ‘एक्सीलेंस 2000 पुरस्कार’ और 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रदान किया गया प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान शामिल है।

- इसके अलावा, कपानी के पास 100 से अधिक पेटेंट हैं और वे राष्ट्रीय आविष्कारक परिषद के सदस्य रहे हैं।

- डॉ. ए. शिवथानु पिल्लै:

- शिवथानु पिल्लै एक प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक हैं। उन्होंने स्वदेशी विकसित मिसाइल प्रणालियों के निर्माण की निगरानी की।

- भारत की आत्मनिर्भर मिसाइल विकास कार्यक्रम को ब्रह्मोस कहा जाता है।

- डॉ. पिल्लै ने ब्रह्मोस के संयुक्त उद्यम का अवधारणा विकसित की, जिससे भारत उन कुछ देशों में से एक बन गया है जो अपनी स्वयं की बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिसाइलों का उत्पादन और आपूर्ति करते हैं।

- ब्रह्मोस की शुरुआत ने पश्चिमी देशों के पास मौजूद पूर्ण शक्ति को नकार दिया।

- मंजुल भार्गव: मंजुल भार्गव आधुनिक भारतीय वैज्ञानिकों की बढ़ती सूची में हाल का जोड़ हैं जो गणित के क्षेत्र में महान योगदान कर रहे हैं। भार्गव को उनके संख्या सिद्धांत में योगदान के लिए फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया। 2015 में, मंजुल भार्गव को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

- शिव अय्यादुराई: वीए शिव अय्यादुराई ने 1979 में एक हाई स्कूल छात्र के रूप में इंटरऑफिस मेल सिस्टम के लिए ईमेल का आविष्कार किया। बाद में, उन्होंने ईएमएस भी विकसित किया, जिसमें ईमेल और अन्य कार्यक्रम शामिल थे।

- अशोक सेन: अशोक सेन उन कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने स्ट्रिंग सिद्धांत में मौलिक योगदान दिया है। उन्होंने 2012 में भौतिकी में फंडामेंटल पुरस्कार जीता, जिसमें कुल पुरस्कार राशि $3 मिलियन थी। बाद में, उन्हें 2013 में उनके काम के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।

- अभास मित्रा: अभास मित्रा को भारत में बिग बैंग और ब्लैक होल्स के विषयों पर प्रमुखतम प्राधिकृत व्यक्ति माना जाता है। वे दुनिया में सबसे अधिक उद्धृत भारतीय वैज्ञानिकों में से एक हैं।

डॉ. नरिंदर कपानी:

* यह सूची विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों के विभिन्न योगदानों की केवल एक बूँद है। हाल के समय में विकास एक टीम का योगदान है, न कि व्यक्तियों का, और इसे प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण में कवर किया जाएगा। *

निष्कर्ष

- भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत के विकास में अद्भुत योगदान दिया है।

- उन्होंने अपने वैज्ञानिक उपलब्धियों के माध्यम से भारत की स्थिति को बढ़ाया है।

- कई भारतीय वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

- भारतीय वैज्ञानिकों की खोजों की विश्वभर में सराहना की गई है।

- स्वतंत्रता के बाद, भारत ने कई महान वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

- भारतीय वैज्ञानिकों ने वैश्विक स्तर पर अपनी हिम्मत दिखाई है और भारत को विश्व के वैज्ञानिक केंद्रों में से एक बना दिया है।

- भाभा, ए. शिवथानु पिल्लई, नरिंदर सिंह कपानी जैसे कई नाम हैं जिन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान बनाया।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|