हमारा सौर मंडल - 2 | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

चाँद

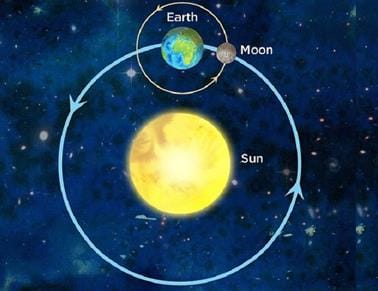

चाँद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की उत्पत्ति की तरह, चाँद के निर्माण को समझाने के लिए कई ठोस प्रयास किए गए थे। 1838 में, सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाव दिया कि प्रारंभ में, पृथ्वी और चाँद एक तेजी से घूमने वाले एक ही शरीर का हिस्सा थे। चाँद का सम्पूर्ण द्रव्यमान एक डंबल-आकार के शरीर में बदल गया और अंततः यह टूट गया। यह भी सुझाव दिया गया कि चाँद का निर्माण करने वाला सामग्री वर्तमान में प्रशांत महासागर द्वारा आच्छादित गहराई से अलग हुआ था। अब यह सामान्य रूप से माना जाता है कि चाँद का निर्माण, पृथ्वी के उपग्रह के रूप में, एक ‘विशाल प्रभाव’ का परिणाम है जिसे “द बिग स्प्लैट” कहा जाता है। एक ऐसा शरीर जो मंगल के आकार का 1:3 था, पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। यह उड़ा हुआ सामग्री फिर पृथ्वी की परिक्रमा करती रही और लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले वर्तमान चाँद में परिवर्तित हो गई।

चाँद - पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह

चाँद के चरण

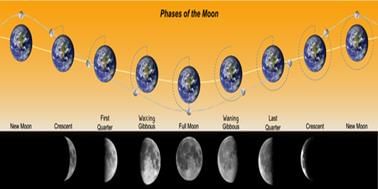

जैसे-जैसे चाँद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, हम चाँद के निकट के भाग के विभिन्न हिस्सों को सूर्य द्वारा प्रकाशित होते हुए देखते हैं। यह चाँद के आकार में होने वाले परिवर्तनों का कारण बनता है, जिसे हम नियमित रूप से देखते हैं, जिसे चाँद के चरण कहा जाता है। जैसे-जैसे चाँद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चाँद के निकट पक्ष का प्रकाशित भाग पूरी तरह से उज्ज्वल से पूरी तरह से अंधेरे और फिर से वापस बदलता है। पूर्ण चाँद वह चाँद का चरण है जब चाँद का पूरा रोशन हिस्सा पृथ्वी की ओर होता है। यह चरण तब होता है जब पृथ्वी चाँद और सूर्य के बीच होती है। लगभग एक सप्ताह बाद, चाँद चौथाई चाँद के चरण में प्रवेश करता है। इस बिंदु पर, चाँद आधे वृत्त के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि केवल चाँद की रोशन सतह का आधा हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है। जब चाँद पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, तो पृथ्वी की ओर का भाग पूरी तरह से अंधेरा होता है। इसे नए चाँद का चरण कहा जाता है, और हम सामान्यतः इस समय चाँद को नहीं देखते हैं। कभी-कभी, व्यक्ति आकाश में नए चाँद की रूपरेखा को बमुश्किल देख सकता है। इसका कारण यह है कि कुछ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से परावर्तित होता है और चाँद पर पहुँचता है। चौथाई चाँद के चरणों के पहले और बाद में गिब्बस और अर्धचंद्र चरण होते हैं। गिब्बस चाँद के चरण के दौरान, चाँद आधे से अधिक रोशन होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। अर्धचंद्र चाँद के चरण के दौरान, चाँद आधे से कम रोशन होता है और केवल एक कतरन या अर्धचंद्र के आकार में देखा जाता है। चाँद को पृथ्वी के चारों ओर घूमने और सभी चरणों से गुजरने में लगभग 29.5 दिन लगते हैं।

चाँद के चरण

चाँद ग्रहण

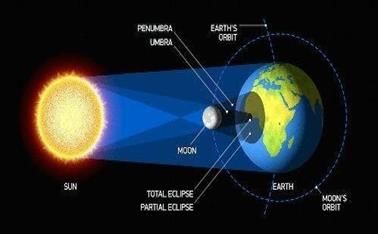

चाँद ग्रहण तब होता है जब पूर्ण चाँद पृथ्वी की छाया के माध्यम से गुजरता है। यह केवल तब हो सकता है जब पृथ्वी चाँद और सूर्य के बीच होती है और तीनों एक ही तल में होते हैं, जिसे सूर्यवृत्त कहा जाता है। सूर्यवृत्त पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की कक्षा का तल है। पृथ्वी की छाया के दो भिन्न भाग होते हैं: गहरा उम्ब्रा और हल्का पेनुम्ब्रा। एक संपूर्ण चाँद ग्रहण तब होता है जब चाँद पूरी तरह से पृथ्वी के उम्ब्रा में यात्रा करता है। एक पेनुम्ब्रल ग्रहण तब होता है जब चाँद पृथ्वी के पेनुम्ब्रा के माध्यम से गुजरता है। पृथ्वी की छाया काफी बड़ी होती है, इसलिए चाँद ग्रहण कई घंटों तक चलता है और इसे ग्रहण के समय चाँद को देखने वाले कोई भी देख सकते हैं।

चाँद ग्रहण

खगोलीय पिंड

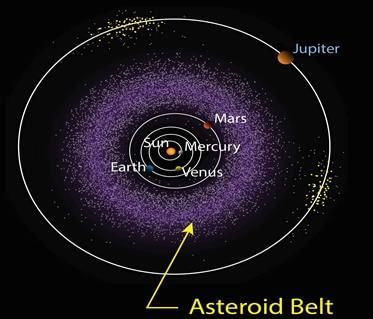

खगोलीय पिंड वे चट्टानी अवशेष हैं जो सौर मंडल के निर्माण के दौरान बचे हैं। अधिकांश खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः लाखों खगोलीय पिंड हैं, जो आकार में सैकड़ों किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर से भी कम तक होते हैं। खगोलीय पिंडों की कक्षाएँ ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से झुकी होती हैं, जो उनकी कक्षाओं को बदल देती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि भटकते खगोलीय पिंड या पिछले टकराव से टूटे भागों ने अतीत में पृथ्वी पर टकराए हैं, जो हमारे ग्रह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

खगोलीय बेल्ट

धूमकेतु

धूमकेतु अपेक्षाकृत छोटे, हल्के, असमान आकार के शरीर होते हैं। ये सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए अवशेष हैं। धूमकेतु बर्फ के गोले होते हैं जो बाहरी सौर मंडल में बनते हैं। बर्फीली सतह में धूल, कण और अंतरिक्ष की कणों से भरा होता है। कई धूमकेतुओं की अंडाकार कक्षाएँ होती हैं जो ग्रहों की कक्षाओं को काटती हैं, जिससे वे सूर्य के बहुत करीब आते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। दूर के धूमकेतु को एक कक्षा पूरी करने में 30 मिलियन वर्षों से अधिक का समय लग सकता है। धूमकेतु जब सूर्य से दूर होते हैं तो वे बहुत ठंडे होते हैं। जैसे ही वे सूर्य के करीब आते हैं, उनकी सतहें गर्म होने लगती हैं और अस्थिर सामग्री वाष्पीकृत हो जाती है।

धूमकेतु

उदाहरण: हैली का धूमकेतु शायद सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है। यह एक "पेरियॉडिक" धूमकेतु है और लगभग हर 75 वर्षों में पृथ्वी के निकटता में लौटता है, जिससे एक मानव को अपने जीवनकाल में इसे दो बार देखने का अवसर मिलता है। आखिरी बार यह 1986 में यहाँ था, और इसके 2061 में लौटने की संभावना है।

हैली का धूमकेतु

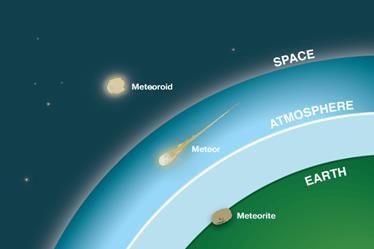

उल्कापिंड, उल्कायन और उल्कापात

जब खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, तो कभी-कभी वे एक-दूसरे से टकराते हैं और छोटे अवशेषों में टूट जाते हैं। धूमकेतु जब सौर मंडल में घूमते हैं, तो वे धूल छोड़ते हैं। ये 'टूटने' से छोटे कण और टुकड़े उत्पन्न होते हैं, जिन्हें उल्कायन कहा जाता है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अधिकांश उल्कायन चट्टानी और छोटे होते हैं। जब यह पृथ्वी के करीब आता है, तो यह पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से गुजरते समय जलकर नष्ट हो जाता है। इसे उल्कापात कहा जाता है।

उल्कापात

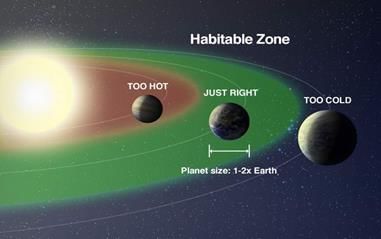

गोल्डीलॉक्स क्षेत्र

गोल्डीलॉक्स ज़ोन उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो एक तारे के चारों ओर होता है, जहाँ यह न तो अत्यधिक गर्म होता है और न ही ठंडा, ताकि आस-पास के ग्रहों की सतह पर तरल पानी मौजूद रह सके। अगर पृथ्वी उसी स्थान पर होती जहाँ प्लूटो है, तो सूर्य मुश्किल से दिखाई देता (मटर के आकार के लगभग) और पृथ्वी का महासागर और इसकी अधिकांश वायुमंडल ठंडा हो जाता। दूसरी ओर, यदि पृथ्वी बुध के स्थान पर होती, तो यह सूर्य के बहुत करीब होती और इसका पानी भाप के वातावरण में बदल जाता, जो तेजी से उबाल जाता। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की दूरी ठीक ऐसी है कि पानी तरल अवस्था में रह सके। इस दूरी को निवास योग्य क्षेत्र, या गोल्डीलॉक्स ज़ोन कहा जाता है। आस-पास के सितारों के निवास योग्य क्षेत्रों में पाए गए चट्टानी एक्सोप्लैनेट, अपने सतहों पर तरल पानी की खोज के लिए अधिक संभावित लक्ष्य होते हैं। पानी महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ पानी में हुआ और पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्व है।

गोल्डीलॉक्स क्षेत्र

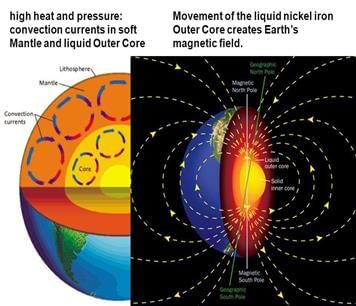

पृथ्वी का मैग्नेटिज्म

एक 'क्षेत्र' वह क्षेत्र है जिसमें एक शरीर अन्य शरीरों की उपस्थिति के कारण बल अनुभव करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ही एक क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र यह निर्धारित करता है कि कैसे चलती हुई विद्युत आवेशित कण दूसरों पर बल लगाते हैं। पृथ्वी का मैग्नेटिज्म पृथ्वी के केंद्र में पिघले हुए लोहे और निकल के प्रवाहकीय धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है। ये धाराएँ आवेशित कणों के प्रवाह को ले जाती हैं और चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाले आवेशित कणों (जिन्हें सौर वायु कहा जाता है) को फिर से बढ़ने से रोकता है और उन्हें हमारी वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है। इस मैग्नेटिक ढाल के बिना, सौर वायु धीरे-धीरे हमारी वायुमंडल को नष्ट कर सकती थी, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाता। मंगल का एक मजबूत वायुमंडल नहीं है जो जीवन का समर्थन कर सके क्योंकि इसके पास इसे संरक्षित करने वाला कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है।

डीनेमो सिद्धांत: पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण

डीनेमो सिद्धांत एक तंत्र को प्रस्तावित करता है जिसके द्वारा पृथ्वी या किसी तारे जैसे खगोलीय शरीर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और इसे खगोलीय समय के पैमानों (लाखों वर्षों) में बनाए रखते हैं। यह सिद्धांत सुझाव देता है कि बाहरी कोर में प्रवाह, पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न कोरिओलिस प्रभाव (Coriolis effect) के साथ मिलकर पृथ्वी के आत्म-निष्क्रिय चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है।

तंत्र

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में उत्पन्न होता है जो कि आंतरिक कोर की तुलना में कम दबाव के कारण तरल है। बाहरी कोर का तापमान 4400 °C और 6000 °C के बीच होता है। गर्मी के स्रोत में शामिल हैं: (क) कोर के संकुचन से उत्पन्न ऊर्जा (ख) आंतरिक कोर की सीमा पर ऊर्जा जो इसके बढ़ने पर मुक्त होती है और (ग) पोटैशियम, यूरेनियम और थोरियम की रेडियोधर्मिता। बाहरी कोर में तापमान, दबाव और संघटन में भिन्नता बाहरी कोर में प्रवाहकीय धाराओं का कारण बनती है क्योंकि ठंडी, घनी वस्तुएँ नीचे उतरती हैं जबकि गर्म, कम घनी वस्तुएँ ऊपर उठती हैं। बाहरी कोर में पाए जाने वाले तरल लोहे का यह प्रवाह विद्युत धाराओं का निर्माण करता है, जो बदले में चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन करते हैं। ये धाराओं के माध्यम से गुजरने वाले आवेशित धातु अपने स्वयं के विद्युत धाराएँ उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार चक्र जारी रहता है। इस आत्म-निष्क्रिय चक्र को जियोडायनामो के रूप में जाना जाता है। आवेशित कणों की घूर्णन गति कोरिओलिस बल के कारण होती है, जिसका अर्थ है कि अलग-अलग चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान दिशा में होते हैं, और उनका संयुक्त प्रभाव ग्रह के एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है।

कोर में प्रवाहकीय धाराएँ

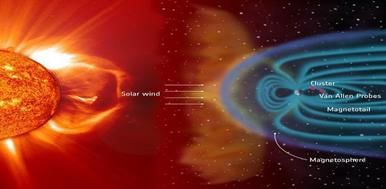

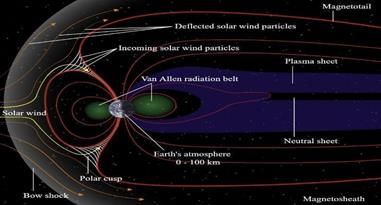

मैग्नेटोस्फीयर

मैग्नेटोस्फीयर वह क्षेत्र है जो आयनोस्फीयर के ऊपर है, जिसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बाहरी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कई हजार किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैला होता है, जो पृथ्वी को सौर वायु और कॉस्मिक किरणों से बचाता है, जो अन्यथा ऊपरी वायुमंडल को छीन लेते, जिसमें ओजोन परत शामिल है जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। कई कॉस्मिक किरणों को सौर मंडल से बाहर हेलियोस्फीयर (सूर्य का मैग्नेटोस्फीयर) द्वारा रोका जाता है।

पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर

मैग्नेटोपॉज

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर वायु द्वारा उत्पन्न दबाव से और अधिक विकृत होता है। हालाँकि, इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव द्वारा दूर रखा जाता है। मैग्नेटोपॉज मैग्नेटोस्फीयर की सीमा है। मैग्नेटोस्फीयर असममित होती है, जिसमें सूर्य की ओर का पक्ष लगभग 10 पृथ्वी की त्रिज्या जितना बाहर होता है, लेकिन दूसरी ओर 200 पृथ्वी की त्रिज्या तक फैला होता है।

मैग्नेटोशीथ

मैग्नेटोपॉज के ठीक बाहर का अशांत चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोशीथ के रूप में जाना जाता है।

बोव शॉक

मैग्नेटोपॉज के सूर्य की ओर बोव शॉक है, वह क्षेत्र जहाँ सौर वायु अचानक धीमी हो जाती है।

पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर

प्लाज्मास्फीयर

मैग्नेटोस्फीयर के भीतर प्लाज्मास्फीयर है। यह एक क्षेत्र है जिसमें कम ऊर्जा वाले आवेशित कण होते हैं। यह 60 किमी की ऊँचाई से शुरू होता है, और 3 या 4 पृथ्वी की त्रिज्या तक फैला होता है, और इसमें आयनोस्फीयर भी शामिल है। यह क्षेत्र पृथ्वी के साथ घूमता है।

ओरोरा

ओरोरा उस चमकीली चमक को कहा जाता है जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में होती है, जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से उतरने वाले आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। इनमें से कुछ कण आयनोस्फीयर में प्रवेश करते हैं और वहाँ के परमाणुओं से टकराते हैं। इसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं के इलेक्ट्रॉनों में उत्तेजना होती है। अणु अपने मूल स्थिति में वापस जाते हैं, जिससे प्रकाश के फोटॉन निकलते हैं, जो ओरोरा होते हैं। ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल (80 किमी से ऊपर) में फोटॉन के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप होते हैं, जो आयनित नाइट्रोजन अणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं से उत्तेजित स्थिति से ग्राउंड स्टेट पर लौटते हैं। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का अनुसरण करते हैं जो हमारे ग्रह और इसके वायुमंडल में चुम्बकीय ध्रुवों के पास होती हैं। इसलिए, ओरोरा मुख्य रूप से उच्च अक्षांशों (आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों) में दिखाई देते हैं। ओरोरा का रंग उस प्रकार के परमाणु पर निर्भर करता है जो उत्तेजित होता है और कैसे उसके इलेक्ट्रॉन उन उत्तेजित स्थितियों से ग्राउंड स्टेट पर लौटते हैं।

ओरोरा

ओरोरा को या तो एक विसरित या एक विशिष्ट ओरोरा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विसरित ओरोरा आकाश में एक विशेषता रहित चमक है जो अंधेरी रात में भी नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकती और ओरोरा क्षेत्र (वह क्षेत्र जिसमें ओरोरा दिखाई देता है) की सीमा को परिभाषित करती है। विशिष्ट ओरोरा विसरित ओरोरा के भीतर स्पष्ट रूप से परिभाषित विशेषताएँ होती हैं; ये चमक में भिन्न होते हैं, जो कि रात में समाचार पत्र पढ़ने के लिए पर्याप्त उज्ज्वल से लेकर मुश्किल से दिखाई देने तक हो सकते हैं। विशिष्ट ओरोरा अक्सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या पर्दे के समान संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये सेकंडों के भीतर बदल सकते हैं या घंटों तक स्थिर रह सकते हैं, अक्सर फ्लोरोसेंट हरे रंग में।

उत्तरी अक्षांशों में, इस प्रभाव को ओरोरा बोरेल

चाँद

चाँद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के उत्पत्ति की तरह, चाँद के निर्माण को समझाने के लिए कई ठोस प्रयास किए गए थे। 1838 में, सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाव दिया कि प्रारंभ में, पृथ्वी और चाँद एक ही तेजी से घूर्णन करने वाले शरीर का निर्माण करते थे।

पूरी द्रव्यमान एक डम्बल के आकार के शरीर में बदल गया और अंततः यह टूट गया। यह भी सुझाव दिया गया कि चाँद का निर्माण करने वाला पदार्थ वर्तमान में प्रशांत महासागर द्वारा अधिग्रहित अवसाद से अलग हुआ था। अब यह सामान्यतः माना जाता है कि चाँद का निर्माण, पृथ्वी का उपग्रह के रूप में, एक 'विशाल प्रभाव' का परिणाम है, जिसे "द बिग स्प्लैट" कहा जाता है। एक ऐसा शरीर जो मंगल के आकार का 1:3 था, पृथ्वी से टकराया जब पृथ्वी का निर्माण हो चुका था। इसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। इस उड़े हुए पदार्थ का भाग तब पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा और लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले वर्तमान चाँद के रूप में विकसित हो गया।

चाँद - पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह

चाँद के चरण

जैसे-जैसे चाँद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, हम चाँद के निकट पक्ष के विभिन्न हिस्सों को सूर्य द्वारा प्रकाशित होते हुए देखते हैं। यह चाँद के आकार में होने वाले परिवर्तनों का कारण बनता है, जिन्हें हम नियमित रूप से देखते हैं, जिन्हें चाँद के चरण कहा जाता है। जैसे-जैसे चाँद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चाँद के निकट पक्ष का प्रकाशित भाग पूरी तरह से रोशन से पूरी तरह अंधेरे में और फिर से वापस बदलता है।

- पूर्णिमा वह चाँद का चरण है जब चाँद का पूरा रोशन पक्ष पृथ्वी की ओर होता है। यह चरण तब होता है जब पृथ्वी चाँद और सूर्य के बीच होती है।

- लगभग एक सप्ताह बाद, चाँद चौथाई चाँद के चरण में प्रवेश करता है। इस बिंदु पर, चाँद एक आधे वृत्त के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि केवल चाँद की रोशन सतह का आधा भाग पृथ्वी से दिखाई देता है।

- जब चाँद पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, तो पृथ्वी की ओर का पक्ष पूरी तरह से अंधेरा होता है। इसे नव चाँद चरण कहा जाता है, और हम आमतौर पर इस बिंदु पर चाँद नहीं देखते हैं।

- कभी-कभी, कोई नव चाँद की आकृति को आकाश में मुश्किल से देख सकता है। इसका कारण यह है कि कुछ सूर्य की रोशनी पृथ्वी से परावर्तित होती है और चाँद पर पहुँचती है।

- गिब्बस और अर्धचंद्र चरण नव चाँद और चौथाई चाँद चरणों के पहले और बाद में होते हैं। गिब्बस चाँद चरण के दौरान, चाँद आधे से अधिक रोशन होता है लेकिन पूरा नहीं होता। अर्धचंद्र चाँद चरण के दौरान, चाँद आधे से कम रोशन होता है और इसे केवल एक पतली श्रेणी या अर्धचंद्राकार के रूप में देखा जाता है।

चाँद को पृथ्वी के चारों ओर घूमने और सभी चरणों के माध्यम से जाने में लगभग 29.5 दिन लगते हैं।

चाँद ग्रहण

चाँद ग्रहण तब होता है जब पूर्णिमा पृथ्वी की छाया के माध्यम से गुजरती है। यह केवल तब हो सकता है जब पृथ्वी चाँद और सूर्य के बीच होती है और तीनों एक ही तल पर lined up होते हैं, जिसे एक्लिप्टिक कहा जाता है। एक्लिप्टिक सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का तल है।

पृथ्वी की छाया में दो स्पष्ट भाग होते हैं: अंधेरा उम्ब्रा और हल्का पेन्नुम्ब्रा। एक पूर्ण चाँद ग्रहण तब होता है जब चाँद पूरी तरह से पृथ्वी के उम्ब्रा में यात्रा करता है। एक पेन्नुम्ब्रल ग्रहण तब होता है जब चाँद पृथ्वी के पेन्नुम्ब्रा के माध्यम से गुजरता है। पृथ्वी की छाया काफी बड़ी होती है, इसलिए चाँद ग्रहण घंटों तक चलता है और इसे ग्रहण के समय चाँद को देखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

भागीय चाँद ग्रहण हर साल कम से कम दो बार होते हैं, लेकिन पूर्ण चाँद ग्रहण कम सामान्य होते हैं। पूर्ण चाँद ग्रहण के दौरान चाँद एक सुस्त लाल रंग के साथ चमकता है।

ऐस्टेरॉइड्स

ऐस्टेरॉइड्स उन चट्टानी अवशेषों हैं जो सौर प्रणाली के निर्माण से बचे हुए हैं। अधिकांश ऐस्टेरॉइड सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः लाखों ऐस्टेरॉइड हैं, जिनका आकार सैकड़ों किलोमीटर से लेकर एक किलोमीटर से कम तक होता है।

ऐस्टेरॉइड्स के कक्षीय पथ ग्रहण के गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिए जाते हैं, जिससे उनके पथ में परिवर्तन होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भटकते ऐस्टेरॉइड्स या पिछले टकरावों के टुकड़े पृथ्वी पर टकरा चुके हैं, जो हमारे ग्रह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऐस्टेरॉइड बेल्ट

कॉमेट्स

कॉमेट्स तुलनात्मक रूप से छोटे, नाजुक और अनियमित आकार के शरीर होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण से बचे अवशेष हैं। कॉमेट्स बर्फ के गेंदों के रूप में बनते हैं जो बाहरी सौर प्रणाली में होती हैं। इनकी बर्फ की सतह पर गंदगी, धूल और अंतरिक्ष के कण होते हैं।

कई कॉमेट्स के अंडाकार कक्ष होते हैं जो ग्रहों के कक्षों को पार करते हैं, उन्हें सूर्य के बहुत करीब ले जाते हैं और फिर उन्हें दूर ले जाते हैं। दूर के कॉमेट को 30 मिलियन वर्षों से अधिक समय लग सकता है एक कक्षा पूरी करने में।

कॉमेट्स सूर्य से दूर होने पर बहुत ठंडे होते हैं। जब वे सूर्य के निकट आते हैं, तो उनकी सतहें गर्म होने लगती हैं और अस्थिर सामग्री वाष्पीकृत होती है।

कॉमेट का उदाहरण: हैली का कॉमेट

हैली का कॉमेट शायद सबसे प्रसिद्ध कॉमेट है। यह एक "पारंपरिक" कॉमेट है और लगभग हर 75 वर्षों में पृथ्वी के निकटता में लौटता है, जिससे किसी व्यक्ति को अपने जीवन में इसे दो बार देखने का मौका मिलता है। आखिरी बार यह 1986 में यहाँ था, और इसका अनुमान है कि यह 2061 में लौटेगा।

उल्काएँ, उल्का पिंड और उल्का पत्थर

अंतरिक्ष में यात्रा करते समय, ऐस्टेरॉइड्स कभी-कभी एक-दूसरे से टकराते हैं और छोटे अवशेषों में टूट जाते हैं। कॉमेट्स अपने यात्रा के दौरान धूल छोड़ते हैं। इन 'टूटने' के कारण छोटे कण और टुकड़े उत्पन्न होते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं।

- अधिकांश उल्का पिंड चट्टानी और छोटे होते हैं। जब यह पृथ्वी के निकट आता है, तो यह पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय जल जाता है। इसे उल्का कहा जाता है।

- फायरबॉल्स बड़े उल्का पिंड होते हैं, जो आयाम में बास्केटबॉल से लेकर वोक्सवैगन तक होते हैं। ये टुकड़ों में टूटकर पृथ्वी के वायुमंडल में जलते हैं।

- कुछ उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने के बाद जमीन पर गिरते हैं। इन्हें उल्का पत्थर कहा जाता है।

गोल्डीलॉक्स जोन

गोल्डीलॉक्स जोन एक तारे के चारों ओर का रहने योग्य क्षेत्र है, जहाँ तरल पानी के अस्तित्व के लिए न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा है।

यदि पृथ्वी वहाँ होती जहाँ प्लूटो है, तो सूर्य मुश्किल से दिखाई देता (लगभग मटर के आकार जैसा) और पृथ्वी का महासागर और इसका अधिकांश वातावरण जम जाता। दूसरी ओर, यदि पृथ्वी बुध के स्थान पर होती, तो यह सूर्य के बहुत करीब होती और इसका पानी भाप के वातावरण का निर्माण करता, जो जल्दी ही उबल जाता।

पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा की दूरी ठीक है ताकि पानी तरल बना रहे। यह सूर्य से दूरी रहने योग्य क्षेत्र कहलाता है, या गोल्डीलॉक्स जोन। अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले चट्टानी एक्सोप्लैनेट, अपने सतहों पर तरल पानी का पता लगाने के लिए अधिक संभावित लक्ष्य होते हैं। पानी महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी, और पानी जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है।

पृथ्वी का चुंबकत्व

एक 'क्षेत्र' वह क्षेत्र है जिसमें किसी शरीर पर अन्य Bodies के होने के कारण एक बल अनुभव होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ही एक क्षेत्र है।

चुंबकीय क्षेत्र यह निर्धारित करता है कि कैसे गतिशील विद्युत आवेश अन्य आवेशित कणों पर बल डालते हैं। पृथ्वी का चुंबकत्व पिघले हुए लोहे और निकल के संवहन धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है। ये धाराएँ आवेशित कणों की धाराओं को ले जाती हैं और चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाले आयनीकरण आवेशित कणों (जिन्हें सौर वायु कहा जाता है) को मोड़ता है और उन्हें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है। इस चुंबकीय ढाल के बिना, सौर वायु धीरे-धीरे हमारे वायुमंडल को नष्ट कर सकती थी, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं हो पाता। मंगल में एक मजबूत वायुमंडल नहीं है जो जीवन का समर्थन कर सके क्योंकि इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है जो इसकी रक्षा करता है।

डायनमो सिद्धांत: पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण

डायनमो सिद्धांत एक तंत्र का प्रस्ताव करता है जिसके द्वारा एक खगोलीय शरीर जैसे पृथ्वी या एक तारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसे खगोलीय समय पैमानों (लाखों वर्षों) में बनाए रखता है। यह सिद्धांत सुझाव देता है कि बाहरी कोर में संवहन, पृथ्वी की घूर्णन के कारण कोरिओलिस प्रभाव के साथ मिलकर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का आत्म-निर्भर निर्माण करता है।

तंत्र

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में उत्पन्न होता है जो आंतरिक कोर की तुलना में कम दबाव के कारण तरल होता है। बाहरी कोर का तापमान 4400 °C से 6000 °C के बीच होता है। गर्मी के स्रोतों में शामिल हैं: (a) कोर के संकुचन द्वारा जारी ऊर्जा (b) आंतरिक कोर सीमा पर जारी ऊर्जा जब यह बढ़ता है और (c) पोटेशियम, यूरेनियम और थोरियम की रेडियोधर्मीता।

बाहरी कोर में तापमान, दबाव और संघटन में भिन्नताएँ बाहरी कोर में संवहन धाराओं का कारण बनाती हैं क्योंकि ठंडी, घनी सामग्री नीचे की ओर डूबती है जबकि गर्म, कम घनी सामग्री ऊपर की ओर उठती है।

तरल लोहे की यह धारा (जो बाहरी कोर में पाई जाती है) विद्युत धाराएँ उत्पन्न करती है, जो बदले में चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। इन क्षेत्रों के माध्यम से पारित आवेशित धातुएँ अपनी विद्युत धाराएँ उत्पन्न करती हैं, और इस प्रकार चक्र चलता रहता है। यह आत्म-निर्भर चक्र जियोडायनमो के रूप में जाना जाता है।

आवेशित कणों का घूर्णन जो कोरिओलिस बल के कारण होता है, इस बात का अर्थ है कि अलग-अलग बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, उनका संयुक्त प्रभाव ग्रह का एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।

कोर में संवहन धाराएँ

चुंबकीय क्षेत्र

चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो आयनोस्फीयर के ऊपर है जिसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पहुँच के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अंतरिक्ष में कई दसियों हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय किरणों के आवेशित कणों से बचाता है जो अन्यथा ऊपरी वायुमंडल को छील देंगे, जिसमें ओज़ोन परत भी शामिल है जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है।

कई ब्रह्मांडीय किरणें सौर प्रणाली से बाहर हेलियोस्फीयर (सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र) द्वारा रोकी जाती हैं।

चुंबकीय सीमा

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर वायु द्वारा उत्पन्न दबाव के कारण और विकृत होता है। फिर भी, इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव द्वारा दूर रखा जाता है। चुंबकीय सीमा चुंबकीय क्षेत्र की सीमा है। चुंबकीय क्षेत्र असममिति है, जिसमें सूर्य की ओर का पक्ष लगभग 10 पृथ्वी की त्रिज्या तक फैला होता है लेकिन दूसरी ओर एक चुंबकीय पूंछ में 200 पृथ्वी की त्रिज्या तक फैला होता है।

चुंबकीय शीतलन

चुंबकीय सीमा के ठीक बाहर का अशांत चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय शीतलन के रूप में जाना जाता है।

धनुषाकार झटका

चुंबकीय सीमा के सूर्य की ओर धनुषाकार झटका वह क्षेत्र है जहाँ सौर वायु अचानक धीमा होती है।

प्लाज्मास्फीयर

चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्लाज्मास्फीयर होता है। यह एक क्षेत्र है जिसमें कम ऊर्जा वाले आवेशित कण होते हैं। यह 60 किलोमीटर की ऊँचाई पर शुरू होता है और 3 या 4 पृथ्वी की त्रिज्या तक फैला होता है, और इसमें आयनोस्फीयर भी शामिल होता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के साथ घूमता है।

ऑरोरा

ऑरोरा वह नाम है जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में चमकदार चमक के लिए दिया गया है जो आवेशित कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से नीचे उतरने के कारण उत्पन्न होता है। इनमें से कुछ कण आयनोस्फीयर में प्रवेश करते हैं और वहाँ के परमाणुओं से टकराते हैं।

इससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं के इलेक्ट्रॉनों की उत्तेजना होती है। ये अणु अपने मूल राज्य में लौटते हैं और प्रकाश के फोटॉनों को उत्सर्जित करते हैं जो ऑरोरा होते हैं। ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में फोटॉनों के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप होते हैं (80 किलोमीटर से ऊपर), आयनीकरण नाइट्रोजन अणुओं से इलेक्ट्रॉन पुनः प्राप्त करने और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं के इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप।

आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का पालन करते हैं जो हमारे ग्रह और इसके वायुमंडल के निकट चुंबकीय ध्रुवों के अंदर और बाहर होती हैं। इसलिए, ऑरोरा ज्यादातर उच्च अक्षांशों (आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों) में देखी जाती है।

ऑरोरा का रंग उस प्रकार के परमाणु पर निर्भर करता है जो उत्तेजित होता है और इसके इलेक्ट्रॉन कैसे उत्तेजित अवस्थाओं से मूल स्थिति में लौटते हैं।

ऑरोरा के वर्गीकरण

एक ऑरोरा को या तो विसरित या स्पष्ट ऑरोरा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक विसरित ऑरोरा आकाश में एक फीचर्सलेस चमक है जो एक अंधेरी रात में भी आँखों से दिखाई

चाँद के चरण

जब चाँद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो हम चाँद के निकट पक्ष के विभिन्न भागों को सूर्य द्वारा रोशन होते हुए देखते हैं। इससे चाँद के आकार में बदलाव होता है, जिसे हम नियमित रूप से देखते हैं, जिसे चाँद के चरण कहा जाता है। जैसे-जैसे चाँद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चाँद के निकट पक्ष का रोशन भाग पूरी तरह से रोशन से पूरी तरह से अंधेरा और फिर से रोशन होता है।

- पूर्ण चाँद वह चंद्र चरण है जब चाँद का पूरा रोशन पक्ष पृथ्वी की ओर होता है। यह तब होता है जब पृथ्वी चाँद और सूर्य के बीच होती है।

- लगभग एक सप्ताह बाद, चाँद चौथाई चाँद के चरण में प्रवेश करता है। इस बिंदु पर, चाँद आधे वृत्त के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि केवल चाँद की रोशनी वाली सतह का आधा भाग पृथ्वी से दिखाई देता है।

- जब चाँद पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, तो पृथ्वी की ओर वाला पक्ष पूरी तरह से अंधेरा होता है। इसे नव चाँद चरण कहा जाता है, और हम आमतौर पर इस बिंदु पर चाँद को नहीं देखते हैं। कभी-कभी हम आकाश में नव चाँद की आकृति को मुश्किल से देख पाते हैं।

- चौथाई चाँद के चरणों से पहले और बाद में गिब्बस और अर्धचंद्र चरण होते हैं। गिब्बस चरण के दौरान, चाँद आधे से अधिक रोशन होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। अर्धचंद्र चरण के दौरान, चाँद आधे से कम रोशन होता है और केवल एक पतली रेखा या अर्धचंद्र के आकार में दिखता है।

- चाँद को पृथ्वी के चारों ओर घूमने और सभी चरणों में जाने के लिए लगभग 29.5 दिन लगते हैं।

चंद्र ग्रहण

चंद्र ग्रहण तब होता है जब पूर्ण चाँद पृथ्वी के छायाओं से गुजरता है। यह केवल तब हो सकता है जब पृथ्वी चाँद और सूर्य के बीच होती है और तीनों एक ही plane में होते हैं, जिसे इक्लिप्टिक कहा जाता है।

- चंद्रमा के लिए पृथ्वी की छाया में दो विशेष भाग होते हैं: अंधेरा उम्ब्रा और हल्का पेनुम्ब्रा।

- एक पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चाँद पूरी तरह से पृथ्वी के उम्ब्रा में जाता है।

- एक पेनुम्ब्रल ग्रहण तब होता है जब चाँद पृथ्वी के पेनुम्ब्रा से गुजरता है।

- पृथ्वी की छाया काफी बड़ी होती है, इसलिए चंद्र ग्रहण घंटों तक चलता है और इसे उस समय चाँद को देखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

तारे और धूमकेतु

तारे उस चट्टानी अवशेषों को कहते हैं जो सौर मंडल के निर्माण के दौरान बचे हैं। अधिकांश तारे सूर्य के चारों ओर एक बेल्ट में घूर्णन करते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच होता है।

- वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः लाखों तारे हैं, जो आकार में सैकड़ों किलोमीटर से लेकर एक किलोमीटर से भी कम तक फैले हुए हैं।

- तारों के कक्षीय पथ ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं, जिससे उनके पथ बदलते हैं।

- वैज्ञानिकों का मानना है कि भटकते तारे या अतीत में टकराव के टुकड़े पृथ्वी से टकरा चुके हैं, जो हमारे ग्रह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

धूमकेतु

धूमकेतु अपेक्षाकृत छोटे, हल्के, असामान्य आकार के शरीर होते हैं। ये सौर मंडल के निर्माण के अवशेष होते हैं।

- धूमकेतु बर्फ के गोले होते हैं जो बाहरी सौर मंडल में बनते हैं।

- इनकी बर्फीली सतह धूल, कण और अंतरिक्ष के कणों से भरी होती है।

- कई धूमकेतुओं के अंडाकार कक्ष होते हैं जो ग्रहों के कक्षों को काटते हैं, जो उन्हें सूर्य के बहुत करीब लाते हैं और फिर दूर धकेलते हैं।

- दूर के धूमकेतुओं को एक कक्ष पूरा करने में 30 मिलियन वर्षों से अधिक का समय लग सकता है।

मेटियर्स, मेटियोरॉइड और मेटियोराइट

जब तारे एक-दूसरे से टकराते हैं, तो वे छोटे अवशेषों में टूट जाते हैं। धूमकेतु, जब वे सौर मंडल में घूमते हैं, तो धूल छोड़ते हैं। ये 'टूटने' से छोटे कण और टुकड़े बनते हैं, जिन्हें मेटियोरॉइड कहा जाता है।

- अधिकांश मेटियोरॉइड चट्टानी और छोटे होते हैं। जब ये पृथ्वी के करीब आते हैं, तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलने लगते हैं। इसे मेटियोर कहा जाता है।

- फायरबॉल बड़े मेटियोरॉइड होते हैं, जो बास्केटबॉल से लेकर वोक्सवैगन के आकार के होते हैं।

- कुछ मेटियोरॉइड वायुमंडल से गुजरते हैं और जमीन पर गिरते हैं। इन्हें मेटियोराइट कहा जाता है।

गोल्डीलॉक्स ज़ोन

गोल्डीलॉक्स ज़ोन उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो एक तारे के चारों ओर होता है, जहाँ यह न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, ताकि चारों ओर के ग्रहों की सतह पर तरल पानी मौजूद रह सके।

- यदि पृथ्वी प्लूटो के स्थान पर होती, तो सूर्य मुश्किल से दिखाई देता (लगभग मटर के आकार का) और पृथ्वी का महासागर और इसकी अधिकांश वायुमंडल जमी हुई होती।

- दूसरी ओर, यदि पृथ्वी बुध के स्थान पर होती, तो यह सूर्य के बहुत करीब होती और इसका पानी भाप वातावरण बना देता, जो जल्दी से उबल जाता।

- पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने की दूरी ठीक ऐसी है कि पानी तरल रहे। इसे हैबिटेबल ज़ोन या गोल्डीलॉक्स ज़ोन कहा जाता है।

- ग्रहों के हैबिटेबल ज़ोन में पाए गए चट्टानी एक्सोप्लैनेट तरल पानी की खोज के लिए अधिक संभावित लक्ष्य हैं।

पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र

एक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें एक शरीर अन्य शरीरों की उपस्थिति के कारण एक बल का अनुभव करता है। पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र ऐसा ही एक क्षेत्र है।

- चुम्बकीय क्षेत्र यह निर्धारित करते हैं कि कैसे चलती हुई विद्युत आवेश अन्य आवेशित कणों पर बल लगाते हैं।

- पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहे और निकल के संवहन धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है।

- ये धाराएँ आवेशित कणों की धाराएँ लेकर आती हैं और चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं।

- यह चुम्बकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाले आयनीकरण आवेशित कणों (जिसे सौर वायु कहा जाता है) को मोड़ता है और उन्हें हमारी वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है।

- इस चुम्बकीय ढाल के बिना, सौर वायु ने धीरे-धीरे हमारी वायुमंडल को नष्ट कर दिया होता, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता।

डायनमो सिद्धांत: पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना

डायनमो सिद्धांत एक तंत्र का प्रस्ताव करता है जिसके द्वारा एक खगोलीय शरीर, जैसे पृथ्वी या एक तारा, एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसे खगोलीय समय स्केल (लाखों वर्षों) के दौरान बनाए रखता है।

- यह सिद्धांत सुझाव देता है कि बाहरी कोर में संवहन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरिओलिस प्रभाव के साथ मिलकर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र को स्वयं-निर्भर बनाता है।

- पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र बाहरी कोर में उत्पन्न होता है, जो आंतरिक कोर की तुलना में कम दबाव के कारण तरल होता है।

- बाहरी कोर का तापमान 4400 °C से 6000 °C के बीच होता है।

- ताप स्रोतों में शामिल हैं: (क) कोर के संकुचन द्वारा जारी ऊर्जा (ख) आंतरिक कोर के सीमा पर विकास के दौरान जारी ऊर्जा और (ग) पोटेशियम, यूरेनियम और थोरियम की रेडियोधर्मिता।

- बाहरी कोर में तापमान, दबाव और संघटन में भिन्नताएँ संवहन धाराओं का कारण बनती हैं।

- यह तरल लोहे (जो बाहरी कोर में पाया जाता है) का प्रवाह विद्युत धाराएँ उत्पन्न करता है, जो चुम्बकीय क्षेत्रों को उत्पन्न करता है।

- इन चुम्बकीय क्षेत्रों से गुजरने वाले आवेशित धातुएँ अपनी विद्युत धाराएँ उत्पन्न करती हैं, और यह चक्र जारी रहता है। इसे जियोडायनमो के रूप में जाना जाता है।

मैग्नेटोस्फीयर

मैग्नेटोस्फीयर वह क्षेत्र है जो आयनोस्फीयर के ऊपर होता है और इसे पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र की पहुँच के द्वारा परिभाषित किया जाता है।

- यह कई हजार किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैला हुआ होता है, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय किरणों से बचाता है।

- यदि सौर वायु कमजोर होती है, तो मैग्नेटोस्फीयर फैलता है; जबकि यदि यह मजबूत होती है, तो यह संकुचित हो जाता है।

- जियोमैग्नेटिक तूफान तब होते हैं जब सूरज पर कोई कोरोनल मास इजेक्शन होता है और यह सौर प्रणाली में एक सदमे की लहर भेजता है।

- पृथ्वी की सतह पर, एक चुम्बकीय तूफान एक तेजी से गिरते हुए चुम्बकीय क्षेत्र की ताकत के रूप में देखा जाता है।

प्रश्न

- प्रश्न 1: चाँद के विभिन्न चरणों को संक्षेप में समझाएं। (150 शब्द)

- प्रश्न 2: पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के डायनमो सिद्धांत की चर्चा करें। जियोमैग्नेटिक तूफानों के प्रभाव क्या हैं? (250 शब्द)

चंद्र ग्रहण

चंद्र ग्रहण तब होता है जब पूर्णिमा का चाँद पृथ्वी की छाया में चला जाता है। यह केवल तब संभव है जब पृथ्वी चाँद और सूर्य के बीच में होती है और तीनों एक ही विमान में होते हैं, जिसे उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह वह विमान है जिसमें पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की कक्षा है। पृथ्वी की छाया के दो अलग-अलग भाग होते हैं: गहरा उम्ब्रा और हल्का पेनुम्ब्रा। जब चाँद पूरी तरह से पृथ्वी के उम्ब्रा में चला जाता है, तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जब चाँद पृथ्वी के पेनुम्ब्रा के माध्यम से गुजरता है, तो इसे पेनुम्ब्रल ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी की छाया काफी बड़ी होती है, इसलिए चंद्र ग्रहण कई घंटों तक रहता है और इसे उस समय चाँद को देखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

- पृथ्वी की छाया के दो अलग-अलग भाग होते हैं: गहरा उम्ब्रा और हल्का पेनुम्ब्रा।

आंशिक चंद्र ग्रहण साल में कम से कम दो बार होते हैं, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण कम सामान्य होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चाँद एक धुंधले लाल रंग में चमकता है।

खगोलीय पिंड

खगोलीय पिंड शिलापिंड हैं जो सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे हुए हैं। अधिकांश खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः लाखों खगोलीय पिंड हैं, जो आकार में सैकड़ों किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर से कम तक फैले हुए हैं।

खगोलीय पिंडों की कक्षाएं ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से झुकी हुई हैं, जिससे उनकी कक्षाएं बदल जाती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि भटकते खगोलीय पिंड या अतीत के टकराव के टुकड़े पृथ्वी पर टकरा चुके हैं, जिसने हमारे ग्रह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

खगोलीय पिंड बेल्ट

धूमकेतु

धूमकेतु अपेक्षाकृत छोटे, क्षीण, अनियमित आकार के पिंड होते हैं। ये सौर मंडल के निर्माण के अवशेष हैं। धूमकेतु बर्फ के गोले होते हैं जो सौर मंडल के बाहरी हिस्से में बनते हैं। उनकी बर्फीली सतह रेत, धूल और अंतरिक्ष के कणों से भरी होती है।

कई धूमकेतुओं की अंडाकार कक्षाएं होती हैं जो ग्रहों की कक्षाओं को काटती हैं, जिससे वे सूर्य के बहुत करीब आ जाते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। दूर के धूमकेतुओं को एक कक्षा पूरी करने में 30 मिलियन साल से अधिक समय लग सकता है।

धूमकेतु जब सूर्य से दूर होते हैं तो बहुत ठंडे होते हैं। जब वे सूर्य के करीब आते हैं, तो उनकी सतहें गर्म होने लगती हैं और अस्थिर सामग्री वाष्पित हो जाती है।

उदाहरण: हैली का धूमकेतु शायद सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है। यह एक "आवधिक" धूमकेतु है और लगभग हर 75 साल में पृथ्वी के निकट लौटता है, जिससे किसी व्यक्ति के जीवनकाल में इसे दो बार देखना संभव होता है। इसका अंतिम आगमन 1986 में हुआ था, और इसका अगला आगमन 2061 में होने की संभावना है।

उपग्रह, उपग्रह और उपग्रह

अंतरिक्ष में यात्रा करते समय, खगोलीय पिंड कभी-कभी एक-दूसरे से टकराते हैं और छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। धूमकेतु जब सौर मंडल में घूमते हैं, तो वे धूल छोड़ते हैं। इन 'टुकड़ों' से उत्पन्न छोटे कणों और टुकड़ों को उपग्रह कहा जाता है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।

अधिकांश उपग्रह चट्टानी और छोटे होते हैं। जब वे पृथ्वी के करीब आते हैं, तो वे पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से गुजरते हुए जलने लगते हैं। इसे उपग्रह कहा जाता है।

फायरबॉल बड़े उपग्रह होते हैं, जिनका आकार बास्केटबॉल से लेकर वोक्सवैगन तक होता है। ये टुकड़ों में टूटकर पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाते हैं। कुछ उपग्रह वायुमंडल के माध्यम से गुजरने में सफल होते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं। इन्हें उपग्रह कहा जाता है।

गोल्डीलॉक्स क्षेत्र

गोल्डीलॉक्स क्षेत्र एक तारे के चारों ओर का वह स्थान है, जहाँ न तो तापमान बहुत अधिक होता है और न ही बहुत कम, ताकि आसपास के ग्रहों की सतह पर तरल पानी मौजूद रह सके।

यदि पृथ्वी प्लूटो के स्थान पर होती, तो सूर्य मुश्किल से दिखाई देता (मटर के आकार के बराबर) और पृथ्वी का महासागर और उसकी अधिकांश वायुमंडल जम जातीं। दूसरी ओर, यदि पृथ्वी बुध के स्थान पर होती, तो यह सूर्य के बहुत करीब होती और इसका पानी भाप के रूप में परिवर्तित होकर जल्दी से उबल जाता।

पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की दूरी बिल्कुल सही है ताकि पानी तरल बना रहे। इसे गृह योग्य क्षेत्र या गोल्डीलॉक्स क्षेत्र कहा जाता है। अपने तारे के गृह योग्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले चट्टानी बाह्य ग्रह, अपनी सतहों पर तरल पानी का पता लगाने के लिए अधिक संभावित लक्ष्य हैं। पानी महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पानी में शुरू हुआ, और पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्व है।

पृथ्वी का चुंबकत्व

एक 'क्षेत्र' वह क्षेत्र है जिसमें एक पिंड अन्य पिंडों की उपस्थिति के कारण बल का अनुभव करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ही एक क्षेत्र है।

चुंबकीय क्षेत्र यह निर्धारित करता है कि कैसे गतिशील विद्युत आवेश अन्य आवेशित कणों पर बल लगाते हैं। पृथ्वी का चुंबकत्व पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहे और निकल के सम्मोहन धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है। ये धाराएँ आवेशित कणों की धाराएँ ले जाती हैं और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाले आयनीकरण आवेशित कणों (जिन्हें सौर वायु कहा जाता है) को विक्षेपित करता है और उन्हें हमारी वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है। बिना इस चुंबकीय ढाल के, सौर वायु धीरे-धीरे हमारी वायुमंडल को नष्ट कर सकती थी, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाता। मंगल में एक मजबूत वायुमंडल नहीं है जो जीवन का समर्थन कर सके क्योंकि वहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है जो इसकी रक्षा कर सके।

डायनोमो सिद्धांत: पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण

डायनोमो सिद्धांत एक तंत्र का प्रस्ताव करता है जिसके द्वारा एक खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी या एक तारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसे खगोलिय समय (लाखों वर्षों) तक बनाए रखता है। यह सिद्धांत सुझाव देता है कि बाहरी कोर में सम्मोहन, पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस प्रभाव के साथ मिलकर, पृथ्वी के आत्म-स्थायी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं।

तंत्र

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में उत्पन्न होता है, जो आंतरिक कोर की तुलना में कम दबाव के कारण तरल है।

बाहरी कोर का तापमान 4400 °C से 6000 °C के बीच होता है। ताप स्रोतों में शामिल हैं: (क) कोर के संकुचन द्वारा मुक्त ऊर्जा (ख) आंतरिक कोर की सीमा पर ऊर्जा, जबकि यह बढ़ता है और (ग) पोटेशियम, यूरेनियम और थोरियम की रेडियोधर्मिता।

बाहरी कोर के भीतर तापमान, दबाव और संघटन में भिन्नताएँ बाहरी कोर में सम्मोहन धाराएँ उत्पन्न करती हैं क्योंकि ठंडी, घनी सामग्री नीचे की ओर जाती है जबकि गर्म, कम घनी सामग्री ऊपर उठती है।

तरल लोहे का यह प्रवाह (जो बाहरी कोर में पाया जाता है) विद्युत धाराएँ उत्पन्न करता है, जो बदले में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। इन क्षेत्रों के माध्यम से गुजरते हुए आवेशित धातुएँ अपनी स्वयं की विद्युत धाराएँ उत्पन्न करती हैं, और इस प्रकार चक्र जारी रहता है। इस आत्म-स्थायी चक्र को जियोडायनोमो कहा जाता है।

आवेशित कणों की सर्पिल गति जो कोरियोलिस बल के कारण होती है, का अर्थ है कि अलग-अलग बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, उनका संयुक्त प्रभाव एक विशाल ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है।

कोर में सम्मोहन धाराएँ

चुंबकीय वातावरण

चुंबकीय वातावरण आयनमंडल के ऊपर का वह क्षेत्र है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के विस्तार द्वारा परिभाषित होता है।

यह कई हजार किलोमीटर अंतरिक्ष में फैला होता है, जो पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण के आवेशित कणों से बचाता है, जो अन्यथा ऊपरी वायुमंडल को हटा सकते हैं, जिसमें ओजोन परत शामिल है जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है।

कई ब्रह्मांडीय विकिरण को सौर प्रणाली से बाहर रखी जाती हैहेलियोस्फीयर (सूर्य का चुंबकीय वातावरण)।

चुंबकीय सीमा

पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को सौर वायु द्वारा विकृत किया जाता है जो एक दबाव डालता है।

हालांकि, इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव द्वारा दूर रखा जाता है। चुंबकीय सीमा चुंबकीय वातावरण की सीमा है।

चुंबकीय वातावरण असममित है, जिसमें सूर्य की ओर का पक्ष लगभग 10 पृथ्वी की त्रिज्या तक फैला होता है, जबकि दूसरी ओर एक चुंबकीय पूंछ में 200 पृथ्वी की त्रिज्या से अधिक फैला होता है।

चुंबकीय शीथ

चुंबकीय सीमा के ठीक बाहर का अशांत चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय शीथ कहलाता है।

बाउ शॉक

चुंबकीय सीमा के सूर्य की ओर का क्षेत्र बाउ शॉक कहलाता है, जो वह क्षेत्र है जहाँ सौर वायु तेजी से धीमी हो जाती है।

पृथ्वी का चुंबकीय वातावरण

प्लाज्मास्फीयर

चुंबकीय वातावरण के अंदर प्लाज्मास्फीयर होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम ऊर्जा वाले आवेशित कण होते हैं।

यह 60 किमी की ऊँचाई से शुरू होता है, और 3 या 4 पृथ्वी की त्रिज्या तक फैला होता है, और इसमें आयनमंडल भी शामिल होता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के साथ घूमता है।

ऑरोरा

ऑरोरा का नाम पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में चमकदार रोशनी के लिए दिया गया है जिसे ग्रह के चुंबकीय वातावरण से गिरने वाले आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न किया जाता है।

इनमें से कुछ कण आयनमंडल में प्रवेश करते हैं और वहाँ के परमाणुओं से टकराते हैं। इससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं के इलेक्ट्रॉनों में उत्तेजना होती है। ये अणु अपने मूल स्थिति में लौटते हैं और प्रकाश के फोटॉन का उत्सर्जन करते हैं, जो ऑरोरा बनाते हैं।

ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल (80 किमी से ऊपर) में फोटॉन के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, आयनित नाइट्रोजन अणुओं के एक इलेक्ट्रॉन को पुनः प्राप्त करने से, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं के इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजित स्थिति से मूल स्थिति में लौटने से।

आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पालन करते हैं जो हमारे ग्रह और इसके वातावरण में चुंबकीय ध्रुवों के पास स्थित होते हैं। इसलिए, ऑरोरा अधिकांशतः उच्च अक्षांशों (आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों) में दिखाई देते हैं।

ऑरोरा का रंग उस परमाणु के प्रकार पर निर्भर करता है जो उत्तेजित होता है और उसके इलेक्ट्रॉन कैसे उन उत्तेजित स्थितियों से मूल स्थिति में लौटते हैं।

ऑरोरा की वर्गीकरण

एक ऑरोरा को या तो विसरित या विशिष्ट ऑरोरा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

विसरित ऑरोरा आकाश में एक बिना विशेषता वाली चमक है जो एक अंधेरी रात में भी नग्न आँखों से दिखाई नहीं दे सकती है और ऑरोरल क्षेत्र (वह क्षेत्र जहाँ ऑरोरा दिखाई देते हैं) की सीमा को परिभाषित करती है।

विशिष्ट ऑरोरा विसरित ऑरोरा के भीतर स्पष्ट रूप से परिभाषित विशेषताएँ हैं; ये चमक में भिन्न होते हैं, जो मुश्किल से दिखाई देने से लेकर रात में समाचार पत्र पढ़ने के लिए पर्याप्त उज्ज्वल होते हैं। विशिष्ट ऑरोरा अक्सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ या परदे के जैसे संरचनाएँ दिखाते हैं। ये सेकंडों में बदल सकते हैं या घंटों तक बिना परिवर्तन के चमक सकते हैं, अक्सर फ्लोरेसेंट हरे रंग में।

उत्तरी अक्षांशों में, इस प्रभाव को ऑरोरा बोरेलिस (या उत्तरी रोशनी) के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम 1621 में सुबह का रोशनी का रोमन देवी ऑरोरा और उत्तर की हवा के ग्रीक नाम बोरेस के नाम पर रखा गया। ऑरोरा बोरेलिस अक्सर शीतकालीन विषुव के निकट होती है जब अंधेरा लंबे समय तक रहता है।

ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस

ऑरोरा बोरेलिस का दक्षिणी समकक्ष ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस (या दक्षिणी रोशनी) लगभग समान विशेषताएँ रखता है। यह उत्तरी ऑरोरल क्षेत्र के साथ एक साथ परिवर्तन करता है और अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उच्च दक्षिणी अक्षांशों से दिखाई देता है।

ज्योमाग्नेटिक तूफान

चुंबकीय वातावरण में भिन्नता, जिसे अंतरिक्ष मौसम कहा जाता है, मुख्य रूप से सौर गतिविधि द्वारा संचालित होती है।

यदि सौर वायु कमजोर होती है, तो चुंबकीय वातावरण फैलता है; जबकि यदि यह मजबूत होती है, तो यह चुंबकीय वातावरण को संकुचित करता है।

तीव्र गतिविधियों की अवधि, जिन्हें ज्योमाग्नेटिक तूफान कहा जाता है, तब होती हैं जब सूर्य के ऊपर एक कोरोनल मास इजेक्शन विस्फोट करता है और सौर प्रणाली में एक सदमे की लहर भेजता है। पृथ्वी तक पहुँचने में इसे दो दिन लगते हैं।

पृथ्वी की सतह पर, एक चुंबकीय तूफान को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में तेजी से गिरावट के रूप में देखा जाता है।

प्रभाव

- आयनमंडल गरम और विकृत हो जाता है, जिससे लंबी दूरी की रेडियो संचार में कठिनाई होती है।

- आयनमंडल का विस्तार उपग्रहों के खींचाव को बढ़ा सकता है, और उनके कक्षों को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है।

- ज्योमाग्नेटिक तूफान उपग्रह संचार प्रणालियों जैसे GPS को बाधित कर सकते हैं।

- अंतरिक्ष यात्री और ऊँचाई वाले पायलट उच्च विकिरण स्तर का सामना करते हैं।

- इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड में वोल्टेज में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे ब्लैकआउट हो सकते हैं।

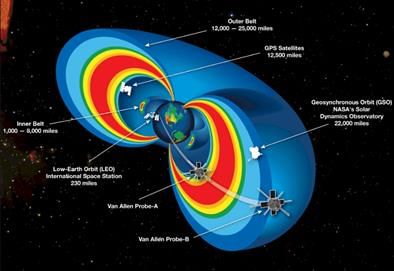

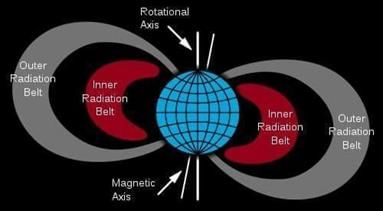

वैन एलेन विकिरण बेल्ट

वैन एलेन विकिरण बेल्ट एक क्षेत्र है जिसमें ऊर्जावान आवेशित कण होते हैं, जो सौर वायु से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कैद और रोका जाता है।

ऐसी दो समवर्ती चक्राकार क्षेत्र होते हैं। आंतरिक बेल्ट 1-2 पृथ्वी की त्रिज्या पर होता है जबकि बाहरी बेल्ट 4-7 पृथ्वी की त्रिज्या पर होता है।

सौर वायु को फंसाकर, बेल्ट ऊर्जावान कणों को विक्षेपित करते हैं और वायुमंडल की रक्षा करते हैं। बेल्ट उपग्रहों के लिए खतरनाक होते हैं, जिन्हें यदि वे उस क्षेत्र में लंबे समय तक बिताते हैं तो उनकी संवेदनशील सामग्रियों को उचित सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

बेल्ट के बाहर, उन्हें ब्रह्मांडीय विकिरण और सौर कण घटनाओं से अतिरिक्त खतरों का सामना करना पड़ता है।

मुख्य प्रश्न

धूमकेतु

धूमकेतु तुलनात्मक रूप से छोटे, हल्के और अनियमित आकार के पिंड होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के अवशेष हैं। धूमकेतु बर्फ के गोले होते हैं जो बाहरी सौर प्रणाली में बनते हैं। इनकी बर्फीली सतह पर गिट्टी, धूल और अंतरिक्ष के कण होते हैं।

- कई धूमकेतुओं का अंडाकार कक्षा होती है जो ग्रहों की कक्षाओं को काटती है, उन्हें सूर्य के बहुत निकट लाते हुए और फिर दूर ले जाती है।

- दूर के धूमकेतुओं को 30 मिलियन साल से अधिक समय लग सकता है एक कक्षा पूरी करने में।

- धूमकेतु सूर्य से दूर होने पर बहुत ठंडे होते हैं। जब वे सूर्य के निकट आते हैं, तो उनकी सतहें गर्म होने लगती हैं और अस्थिर सामग्री भाप बन जाती है।

उदाहरण: हैली का धूमकेतु शायद सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है। यह एक "पारंपरिक" धूमकेतु है और लगभग हर 75 साल में पृथ्वी के निकट लौटता है, जिससे किसी मानव को अपने जीवनकाल में इसे दो बार देखने का अवसर मिलता है। इसका अंतिम आगमन 1986 में हुआ था, और यह 2061 में लौटने की संभावना है।

उल्कापिंड, उल्काग्रह और उल्कापिंड

अंतरिक्ष में यात्रा करते समय, क्षुद्रग्रह कभी-कभी आपस में टकराते हैं और छोटे अवशेषों में टूट जाते हैं। धूमकेतु जब सौर प्रणाली में घूमते हैं, तो वे धूल को छोड़ते हैं। इन "टूटने" के परिणामस्वरूप छोटे कण और टुकड़े उत्पन्न होते हैं, जिन्हें उल्काग्रह कहा जाता है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं।

- अधिकांश उल्काग्रह चट्टानी और छोटे होते हैं। जब वे पृथ्वी के निकट आते हैं, तो वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलते हैं। इसे उल्का कहा जाता है।

- आग के गोले बड़े उल्काग्रह होते हैं, जिनका आकार बास्केटबॉल से लेकर वोक्सवैगन तक होता है। वे टुकड़ों में टूट जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाते हैं।

- कुछ उल्काग्रह वायुमंडल में यात्रा करने के दौरान बच जाते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं। इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है।

गोल्डीलॉक्स ज़ोन

गोल्डीलॉक्स ज़ोन उस सूरज के चारों ओर का क्षेत्र है, जहाँ यह न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा, जिससे आस-पास के ग्रहों की सतह पर तरल पानी का अस्तित्व संभव है।

- यदि पृथ्वी प्लूटो की जगह होती, तो सूर्य मुश्किल से दिखाई देता (मटर के आकार के बराबर) और पृथ्वी का महासागर और उसका अधिकतर वायुमंडल जम जाता।

- दूसरी ओर, यदि पृथ्वी बुध की जगह होती, तो यह सूर्य के बहुत निकट होती और इसका पानी भाप के वायुमंडल का निर्माण कर लेता, जो तेजी से उबलकर गायब हो जाता।

- पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की कक्षा सटीक है जिससे पानी तरल बना रह सकता है। इस सूर्य से दूरी को आवासीय क्षेत्र या गोल्डीलॉक्स ज़ोन कहा जाता है।

गोल्डीलॉक्स ज़ोन में पाए जाने वाले चट्टानी एक्सोप्लैनेट तरल पानी की खोज के लिए अधिक संभावित लक्ष्य होते हैं। पानी महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पानी में शुरू हुआ, और पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्व है।

पृथ्वी का चुंबकत्व

एक 'क्षेत्र' वह क्षेत्र है जिसमें एक पिंड अन्य पिंडों की उपस्थिति के कारण बल का अनुभव करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है।

- चुंबकीय क्षेत्र तय करता है कि कैसे चलती हुई विद्युत आवेश अन्य आवेशित कणों पर बल लगाते हैं।

- पृथ्वी का चुंबकत्व पिघले हुए लोहे और निकल के संवहन धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है जो पृथ्वी के कोर में होते हैं। ये धाराएँ आवेशित कणों के प्रवाह को लेकर और चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण करती हैं।

- यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाले आयनीकरण आवेशित कणों (जिसे सौर वायु कहा जाता है) को मोड़ता है और उन्हें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है।

- इस चुंबकीय ढाल के बिना, सौर वायु धीरे-धीरे हमारे वायुमंडल को नष्ट कर सकती थी, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाता।

- मार्स में एक मजबूत वायुमंडल नहीं है जो जीवन का समर्थन कर सके क्योंकि इसके पास इसे सुरक्षित रखने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं है।

डायनमो सिद्धांत: पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण

डायनमो सिद्धांत एक तंत्र का प्रस्ताव करता है जिसके द्वारा एक खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी या एक तारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसे खगोलिय समय के पैमानों (करोड़ों वर्षों) में बनाए रखता है।

- यह सिद्धांत बताता है कि बाहरी कोर में संवहन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस प्रभाव के साथ मिलकर, स्व-संवर्धक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है।

चुंबकीय क्षेत्र का तंत्र

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में उत्पन्न होता है जो आंतरिक कोर की तुलना में कम दबाव के कारण तरल होता है।

- बाहरी कोर का तापमान 4400 °C से 6000 °C के बीच होता है।

- ताप स्रोतों में शामिल हैं: (क) कोर के संकुचन से उत्पन्न ऊर्जा (ख) आंतरिक कोर की सीमा पर वृद्धि के दौरान उत्पन्न ऊर्जा और (ग) पोटेशियम, यूरेनियम और थोरियम की रेडियोधर्मिता।

- बाहरी कोर के भीतर तापमान, दबाव और संघटन में भिन्नताएँ संवहन धाराएँ उत्पन्न करती हैं, जहाँ ठंडी, घनी सामग्री नीचे जाती है जबकि गर्म, कम घनी सामग्री ऊपर उठती है।

- तरल लोहे का यह प्रवाह विद्युत धाराएँ उत्पन्न करता है, जो बदले में चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण करती हैं।

- इन क्षेत्रों के माध्यम से गुजरने वाले आवेशित धातुएँ अपनी स्वयं की विद्युत धाराएँ बनाती हैं, और इस तरह चक्र निरंतर चलता रहता है।

- यह स्व-संवर्धक चक्र भू-डायनमो के रूप में जाना जाता है।

चुंबकीय क्षेत्र

चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सीमाओं के ऊपर परिभाषित क्षेत्र है।

- यह कई हजार किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैला होता है, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय किरणों के आवेशित कणों से बचाता है जो अन्यथा ऊपरी वायुमंडल, जिसमें ओज़ोन परत भी शामिल है, को नष्ट कर देते।

ज्योतिषीय तूफान

चुंबकीय क्षेत्र में भिन्नताएँ, जिन्हें अंतरिक्ष मौसम के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से सौर गतिविधि द्वारा संचालित होती हैं।

- यदि सौर वायु कमजोर होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र फैलता है; जबकि यदि यह मजबूत होती है, तो यह संकुचित होता है।

- गंभीर गतिविधियों की अवधि, जिसे ज्योतिषीय तूफान कहा जाता है, तब होती है जब सूर्य के ऊपर एक कोरोना द्रव्यमान विस्फोट होता है और यह सौर प्रणाली में एक झटका लहर भेजता है।

- यह पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत में तेजी से गिरावट के रूप में देखा जाता है।

प्रभाव

- आयनोस्फीयर गर्म और विकृत हो जाती है, जिससे दूरस्थ रेडियो संचार में कठिनाई होती है।

- आयनोस्फीयर का विस्तार उपग्रहों में खींचाव बढ़ा सकता है, और उनके कक्षाओं को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है।

- ज्योतिषीय तूफान उपग्रह संचार प्रणालियों जैसे जीपीएस में बाधा डालते हैं।

- अंतरिक्ष यात्री और ऊँचाई पर उड़ान भरने वाले पायलट उच्च विकिरण स्तरों का सामना करेंगे।

- इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड में उच्च वोल्टेज में वृद्धि होगी जिससे ब्लैकआउट हो सकते हैं।

वान एलन विकिरण बेल्ट

वान एलन विकिरण बेल्ट आवेशित कणों का एक क्षेत्र है, जो सौर वायु से उत्पन्न होते हैं, जो किसी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पकड़कर रखे जाते हैं।

- इसमें दो समवर्ती टायर के आकार के क्षेत्र होते हैं। आंतरिक बेल्ट 1-2 पृथ्वी की त्रिज्या बाहर है जबकि बाहरी बेल्ट 4-7 पृथ्वी की त्रिज्या पर है।

- सौर वायु को पकड़कर, ये बेल्ट ऊर्जा कणों को विक्षिप्त करते हैं और वायुमंडल की सुरक्षा करते हैं।

- ये बेल्ट उपग्रहों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, जिन्हें यदि वे इस क्षेत्र में अधिक समय बिताते हैं तो उनकी संवेदनशील घटकों को उचित सुरक्षा के साथ सुरक्षित रखना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण प्रश्न

1. चाँद के विभिन्न चरणों को संक्षेप में समझाएँ। (150 शब्द)

विधि: परिचय: चाँद के बारे में 2 पंक्तियाँ लिखें। मुख्य भाग: चाँद के विभिन्न चरणों को चित्रों के साथ समझाएँ। निष्कर्ष: 2 पंक्तियों में इसकी महत्वता का उल्लेख करें।

2. भूचुंबकत्व का डायनमो सिद्धांत चर्चा करें। भूचुंबकीय तूफानों के प्रभाव क्या हैं? (250 शब्द)

विधि: परिचय: पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में दो पंक्तियाँ लिखें। मुख्य भाग: (1) डायनमो सिद्धांत की व्याख्या करें। (2) अवधारणा को परिभाषित करने के बाद भूचुंबकीय तूफानों के प्रभावों की सूची बनाएँ। निष्कर्ष: 2 वाक्यों में चुंबकीय क्षेत्र के महत्व के बारे में लिखें।

उपग्रह, उपग्रहिक और उपग्रह अंश

अंतरिक्ष में यात्रा करते समय, क्षुद्रग्रह कभी-कभी आपस में टकराते हैं और छोटे अवशेषों में टूट जाते हैं। धूमकेतु जब सौर मंडल में घूमते हैं, तो वे धूल छोड़ते हैं। इन 'टूटने' के परिणामस्वरूप छोटे कण और टुकड़े उत्पन्न होते हैं, जिन्हें उपग्रहिक (meteoroids) कहा जाता है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।

उपग्रह, उपग्रहिक और उपग्रह अंश

अधिकतर उपग्रहिक चट्टानी और छोटे होते हैं। जब ये पृथ्वी के निकट आते हैं, तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलने लगते हैं। इसे उपग्रह (meteor) कहा जाता है।

- आग के गोले बड़े उपग्रहिक होते हैं, जिनका आकार लगभग बास्केटबॉल से वोक्सवैगन के बीच होता है। ये टुकड़ों में टूट कर पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाते हैं।

- कुछ उपग्रहिक पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी पर गिरते हैं। इन्हें उपग्रह अंश (meteorites) कहा जाता है।

गोल्डीलॉक्स ज़ोन

गोल्डीलॉक्स ज़ोन उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो एक तारे के चारों ओर होता है, जहाँ यह न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा, जिससे आसपास के ग्रहों की सतह पर तरल पानी का अस्तित्व संभव होता है।

- यदि पृथ्वी प्लूटो की स्थिति पर होती, तो सूर्य मुश्किल से दिखाई देता (लगभग मटर के आकार का) और पृथ्वी का महासागार और इसका अधिकांश वायुमंडल जम जाता।

- वहीं, यदि पृथ्वी बुध (Mercury) के स्थान पर होती, तो यह सूर्य के बहुत निकट होती और इसका पानी भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता।

- पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की कक्षा का यह स्थान तरल पानी के लिए उपयुक्त है। इसे गहनीय क्षेत्र या गोल्डीलॉक्स ज़ोन कहा जाता है।

- गहनीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले चट्टानी एक्सोप्लैनेट्स, तरल पानी के अस्तित्व की खोज के लिए अधिक संभावित लक्ष्य होते हैं।

पानी महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पानी में शुरू हुआ और पानी जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है।

पृथ्वी का चुंबकत्व

एक 'क्षेत्र' वह क्षेत्र है जिसमें एक शरीर अन्य शरीरों की उपस्थिति के कारण एक बल का अनुभव करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है।

- चुंबकीय क्षेत्र यह निर्धारित करता है कि चलती हुई विद्युत आवेशित कण अन्य आवेशित कणों पर कैसे बल डालते हैं।

- पृथ्वी का चुंबकत्व पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहे और निकल के संकुचन प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। ये प्रवाह आवेशित कणों की धाराएँ ले जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न करते हैं।

- यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाले आवेशित कणों (जिसे सौर वायु कहा जाता है) को मोड़ता है और उन्हें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है।

- बिना इस चुंबकीय ढाल के, सौर वायु हमारी वायुमंडल को धीरे-धीरे नष्ट कर सकती थी, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाता।

- मार्स में एक मजबूत वायुमंडल नहीं है जो जीवन का समर्थन कर सके क्योंकि इसमें इसे सुरक्षित रखने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं है।

डायनमो सिद्धांत: पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण

डायनमो सिद्धांत एक ऐसा तंत्र प्रस्तावित करता है जिसके माध्यम से एक खगोलीय शरीर जैसे पृथ्वी या एक तारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसे खगोलीय समय (मिलियन वर्षों) तक बनाए रखता है।

- यह सिद्धांत सुझाव देता है कि बाहरी कोर में संकुचन के साथ, कोरिओलिस प्रभाव (जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है) के संयोजन से, स्वयं को बनाए रखने वाला पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।

तंत्र

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में उत्पन्न होता है, जो आंतरिक कोर की तुलना में कम दबाव के कारण तरल है।

- बाहरी कोर का तापमान 4400 °C से 6000 °C के बीच होता है।

- ताप स्रोतों में शामिल हैं: (क) कोर के संकुचन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा (ख) आंतरिक कोर की सीमा पर ऊर्जा जो इसे बढ़ने पर मुक्त होती है और (ग) पोटेशियम, यूरेनियम और थोरियम की रेडियोधर्मिता।

- बाहरी कोर में तापमान, दबाव और संरचना में भिन्नताएँ संकुचन प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जब ठंडा, घना पदार्थ नीचे की ओर गिरता है और गर्म, कम घना पदार्थ ऊपर की ओर उठता है।

- तरल लोहे का यह प्रवाह (जो बाहरी कोर में पाया जाता है) विद्युत धाराओं को उत्पन्न करता है, जो बदले में चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन करते हैं।

- इन क्षेत्रों के माध्यम से गुजरते हुए आवेशित धातुएँ अपनी खुद की विद्युत धाराएं उत्पन्न करती हैं, और इस प्रकार चक्र जारी रहता है। इसे जियोडायनमो के रूप में जाना जाता है।

आवेशित कणों की स्पाइरल गति, जो कोरिओलिस बल के कारण होती है, का अर्थ है कि बनाए गए अलग-अलग चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान दिशा में संरेखित होते हैं, और उनका संयुक्त प्रभाव ग्रह के एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है।

कोर में संकुचन प्रवाह

चुंबकीय वातावरण

चुंबकीय वातावरण वह क्षेत्र है जो आयनोस्फीयर के ऊपर है और जिसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है।

- यह अंतरिक्ष में कई हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय किरणों के आवेशित कणों से बचाता है जो अन्यथा ऊपरी वायुमंडल, जिसमें ओजोन परत शामिल है, को हानि पहुँचाते।

- बहुत से ब्रह्मांडीय किरणें सौर प्रणाली से बाहर निकलने से हिलियोस्फीयर (सूर्य का चुंबकीय वातावरण) द्वारा रोक दी जाती हैं।

चुंबकपृष्ठ

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर वायु के दबाव द्वारा और विकृत होता है।

- हालांकि, इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव द्वारा दूर रखा जाता है।

- चुंबकपृष्ठ चुंबकीय वातावरण की सीमा है।

- चुंबकीय वातावरण विषम है, जिसमें सूर्य की ओर का पक्ष लगभग 10 पृथ्वी की त्रिज्या में है लेकिन दूसरी ओर का भाग 200 पृथ्वी की त्रिज्या तक फैला हुआ है।

चुंबकशीत

चुंबकपृष्ठ के ठीक बाहर का अशांत चुंबकीय क्षेत्र चुंबकशीत के रूप में जाना जाता है।

धनुषीय झटका

चुंबकपृष्ठ के सूर्य की ओर धनुषीय झटका होता है, जो वह क्षेत्र है जहाँ सौर वायु अचानक धीमी हो जाती है।

पृथ्वी का चुंबकीय वातावरण

प्लाज्मास्फीयर

चुंबकीय वातावरण के अंदर प्लाज्मास्फीयर होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम-ऊर्जा आवेशित कण होते हैं।

- यह 60 किलोमीटर की ऊँचाई से शुरू होता है और 3 या 4 पृथ्वी की त्रिज्या तक फैला होता है, और इसमें आयनोस्फीयर भी शामिल है।

- यह क्षेत्र पृथ्वी के साथ घूमता है।

ऑरोरा

ऑरोरा वह नाम है जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में चमकीली चमक के लिए दिया गया है, जो आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है जो ग्रह के चुंबकीय वातावरण से उतरते हैं।

- इनमें से कुछ कण आयनोस्फीयर में प्रवेश करते हैं और वहाँ के परमाणुओं से टकराते हैं।

- यह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आणविक इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करता है।

- अणु अपने मूल स्थिति में लौटते समय प्रकाश के फोटॉन का उत्सर्जन करते हैं, जो ऑरोरा बनाते हैं।

ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में (80 किलोमीटर से ऊपर) फोटॉन के उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं, जो आयनित नाइट्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के उत्साहित स्थिति से मूल स्थिति में लौटने से उत्पन्न होते हैं।

आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पालन करते हैं जो हमारे ग्रह और उसके वायुमंडल में चुंबकीय ध्रुवों के निकट जाती हैं। इसलिए, ऑरोरा अधिकतर उच्च अक्षांशों (आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों) में दिखाई देती हैं।

ऑरोरा का रंग उस प्रकार के परमाणु पर निर्भर करता है जो उत्तेजित होता है और उसके इलेक्ट्रॉन उन उत्तेजित स्थितियों से मूल स्थिति में कैसे लौटते हैं।

ऑरोरा का वर्गीकरण

एक ऑरोरा को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: विचलित या विशिष्ट ऑरोरा।

- विचलित ऑरोरा एक फीचर्स रहित चमक है जो अंधेरी रात में भी आंखों से दिखाई नहीं देती और यह ऑरोरल क्षेत्र (जिस क्षेत्र में ऑरोरा दिखाई देते हैं) की सीमा को परिभाषित करती है।

- विशिष्ट ऑरोरा विचलित ऑरोरा के भीतर तेज़ी से परिभाषित विशेषताएँ हैं; ये चमक में भिन्न होते हैं, जो केवल दिखाई देने से लेकर रात में समाचार पत्र पढ़ने के लिए पर्याप्त उज्ज्वल होते हैं।

- विशिष्ट ऑरोरा अक्सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या परदे जैसे संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये सेकंडों के भीतर बदल सकते हैं या घंटों तक स्थिर रह सकते हैं, अधिकतर फ्लोरेसेंट हरे रंग में।

उत्तरी अक्षांशों में, इस प्रभाव को ऑरोरा बोरियलिस (या उत्तरी प्रकाश) के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम 1621 में सुबह की रोशनी की रोमन देवी ऑरोरा और उत्तरी हवा के ग्रीक नाम बोरेस के नाम पर रखा गया था। ऑरोरा बोरियलिस अधिकतर शीतकालीन विषुव के निकट होती है, जब यह लंबे समय तक अंधेरा रहता है।

ऑरोरा बोरियलिस

ऑरोरा बोरियलिस का दक्षिणी समकक्ष, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस (या दक्षिणी प्रकाश), लगभग समान विशेषताएँ रखता है। यह उत्तरी ऑरोरल क्षेत्र के साथ-साथ बदलता है और इसे अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के उच्च दक्षिणी अक्षांशों से देखा जा सकता है।

ज्योमाग्नेटिक तूफान

चुंबकीय वातावरण में भिन्नता, जिसे अंतरिक्ष मौसम कहा जाता है, मुख्यतः सूर्य की गतिविधियों द्वारा संचालित होती है।

- यदि सौर वायु कमजोर होती है, तो चुंबकीय वातावरण फैलता है; जबकि यदि यह मजबूत होती है, तो यह संकुचित होता है।

- तीव्र गतिविधियों की अवधि, जिन्हें ज्योमाग्नेटिक तूफान कहा जाता है, तब होती है जब सूर्य के ऊपर एक कोरोनल मास इजेक्शन विस्फोट होता है और यह सौर प्रणाली में एक सदमे की लहर भेजता है।

- पृथ्वी की सतह पर, एक चुंबकीय तूफान को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत में तेजी से गिरावट के रूप में देखा जाता है।

प्रभाव

- आयनोस्फीयर गर्म और विकृत हो जाती है, जिससे लंबी दूरी की रेडियो संचार में कठिनाई होती है।

- आयनोस्फीयर का विस्तार उपग्रहों की खींचाई बढ़ा सकता है, और उनके कक्षों को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है।

- ज्योमाग्नेटिक तूफान उपग्रह संचार प्रणालियों जैसे जीपीएस को बाधित कर सकते हैं।

- अंतरिक्ष यात्री और उच्च ऊंचाई वाले पायलट उच्च विकिरण स्तर का सामना कर सकते हैं।

- बिजली ग्रिड में उच्च वोल्टेज में वृद्धि होती है, जिससे ब्लैकआउट हो सकते हैं।

वैन एलन विकिरण बेल्ट

वैन एलन विकिरण बेल्ट एक ज़ोन है जिसमें ऊर्जावान आवेशित कण होते हैं, जो सौर वायु से उत्पन्न होते हैं, जो एक ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पकड़ लिए जाते हैं।

- इसमें दो सहकेंद्री टायर के आकार के क्षेत्र होते हैं। आंतरिक बेल्ट 1-2 पृथ्वी की त्रिज्या में होती है जबकि बाहरी बेल्ट 4-7 पृथ्वी की त्रिज्या में होती है।

- सौर वायु को पकड़कर, बेल्ट ऊर्जावान कणों को मोड़ते हैं और वायुमंडल की सुरक्षा करते हैं।

- बेल्ट उपग्रहों के लिए खतरा बनाते हैं, जिन्हें यदि वे उस क्षेत्र में अधिक समय बिताते हैं तो उनके संवेदनशील घटकों को उचित सुरक्षा के साथ सुरक्षित रखना चाहिए।

- बेल्ट के बाहर, उन्हें ब्रह्मांडीय किरणों और सौर कणों की घटनाओं से अतिरिक्त खतरों का सामना करना पड़ता है।

वैन एलन विकिरण बेल्ट

मुख्य प्रश्न

- 1. चाँद के विभिन्न चरणों को संक्षेप में समझाएँ। (150 शब्द)

- पार्श्व:

- परिचय: चाँद के बारे में 2 पंक्तियाँ लिखें।

- मुख्य भाग: चाँद के विभिन्न चरणों को चित्रों के साथ समझाएँ।

- निष्कर्ष: इसके महत्व का उल्लेख करें।

- 2. भूचुंबकत्व के डायनमो सिद्धांत पर चर्चा करें। ज्योमाग्नेटिक तूफानों के प्रभाव क्या हैं? (250 शब्द)

- पार्श्व:

- परिचय: पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में दो पंक्तियाँ लिखें।

- मुख्य भाग: (1) डायनमो सिद्धांत को समझाएँ। (2) अवधारणा को परिभाषित करने के बाद ज्योमाग्नेटिक तूफानों के प्रभावों को सूचीबद्ध करें।

- निष्कर्ष: 2 वाक्यों में चुंबकीय क्षेत्र के महत्व के बारे में लिखें।

गोल्डिलॉक्स ज़ोन

गोल्डिलॉक्स ज़ोन उस क्षेत्र को दर्शाता है जो एक तारे के चारों ओर है, जहाँ तापमान न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा, ताकि आस-पास के ग्रहों की सतह पर तरल जल मौजूद हो सके। यदि पृथ्वी उसी स्थान पर होती जहाँ प्लूटो है, तो सूर्य लगभग एक मटर के आकार (लगभग मटर के आकार) का दिखाई देता और पृथ्वी का महासागर और उसका अधिकांश वायुमंडल जम जाता। दूसरी ओर, यदि पृथ्वी बुध के स्थान पर होती, तो यह सूर्य के बहुत करीब होती और इसका जल भाप के रूप में वायुमंडल में बदल जाता, जो जल्दी ही उबल जाता।

- पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की कक्षा की दूरी तरल जल के बने रहने के लिए बिल्कुल सही है। इस दूरी को निवास योग्य क्षेत्र या गोल्डिलॉक्स ज़ोन कहा जाता है।

- ग्रहों के निवास योग्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले चट्टानी एक्सोप्लैनेट तरल जल के अस्तित्व का पता लगाने के लिए अधिक संभावित लक्ष्य होते हैं।

- जल महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जल में हुई थी, और जल जीवन के लिए आवश्यक तत्व है।

पृथ्वी का मैग्नेटिज़्म

एक 'क्षेत्र' वह क्षेत्र है जिसमें एक शरीर किसी अन्य शरीर की उपस्थिति के कारण बल का अनुभव करता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फ़ील्ड ऐसा ही एक क्षेत्र है।

- मैग्नेटिक फ़ील्ड यह निर्धारित करता है कि कैसे चलती हुई इलेक्ट्रिक चार्ज अन्य चार्ज कणों पर बल डालता है।

- पृथ्वी का मैग्नेटिज़्म पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहे और निकेल के संवहन धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है।

- ये धाराएँ चार्ज कणों की धाराओं को ले जाती हैं और मैग्नेटिक फ़ील्ड उत्पन्न करती हैं।

- यह मैग्नेटिक फ़ील्ड सूर्य से आने वाले आयनित चार्ज कणों (जिसे सौर वायु कहा जाता है) को विचलित करता है और उन्हें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है।

- बिना इस मैग्नेटिक ढाल के, सौर वायु धीरे-धीरे हमारे वायुमंडल को नष्ट कर सकती थी, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाता।

- मार्स में मजबूत वायुमंडल नहीं है जो जीवन का समर्थन कर सके क्योंकि इसमें इसे बचाने वाला मैग्नेटिक फ़ील्ड नहीं है।

डायनमो सिद्धांत: पृथ्वी के मैग्नेटिक फ़ील्ड का उत्पादन

डायनमो सिद्धांत एक तंत्र का प्रस्ताव करता है जिसके द्वारा एक आकाशीय शरीर जैसे पृथ्वी या एक तारे एक मैग्नेटिक फ़ील्ड उत्पन्न करता है और इसे खगोलीय समय पैमानों (लाखों वर्षों) तक बनाए रखता है।

- यह सिद्धांत सुझाव देता है कि बाहरी कोर में संवहन, पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरिओलिस प्रभाव के साथ मिलकर, पृथ्वी के मैग्नेटिक फ़ील्ड को स्व-संवर्धक बनाता है।

तंत्र

- पृथ्वी का मैग्नेटिक फ़ील्ड पृथ्वी के बाहरी कोर में उत्पन्न होता है, जो आंतरिक कोर की तुलना में कम दबाव के कारण तरल है।

- बाहरी कोर का तापमान 4400°C से 6000°C के बीच है।

- उष्मा के स्रोतों में शामिल हैं: (a) कोर के संकुचन द्वारा जारी ऊर्जा (b) आंतरिक कोर की सीमा पर ऊर्जा जो इसे बढ़ने पर जारी होती है और (c) पोटेशियम, यूरेनियम और थोरियम की रेडियोधर्मिता।

- बाहरी कोर में तापमान, दबाव और संघटन में भिन्नताएँ संवहन धाराओं का निर्माण करती हैं क्योंकि ठंडा, घना पदार्थ नीचे की ओर जाता है जबकि गर्म, कम घना पदार्थ ऊपर की ओर बढ़ता है।

- तरल लोहे की यह धारा (जो बाहरी कोर में पाई जाती है) विद्युत धाराएँ उत्पन्न करती है, जो बदले में मैग्नेटिक फ़ील्ड बनाती हैं।

- ये चार्ज धातुएँ जब इन क्षेत्रों से गुजरती हैं, तो अपनी विद्युत धाराएँ उत्पन्न करती हैं, और इस तरह चक्र चलता रहता है।

- यह स्व-संवर्धक लूप जियोडायनमो के रूप में जाना जाता है।

कोर में संवहन धाराएँ

मैग्नेटोस्फीयर

- मैग्नेटोस्फीयर वह क्षेत्र है जो आयनोस्फीयर के ऊपर है और पृथ्वी के मैग्नेटिक फ़ील्ड की सीमा को स्पेस में परिभाषित करता है।

- यह स्पेस में कई दसियों हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय किरणों के चार्ज कणों से बचाता है, जो अन्यथा ऊपरी वायुमंडल, जिसमें ओज़ोन परत शामिल है, को छीन लेता।

मैग्नेटोपॉज

पृथ्वी का मैग्नेटिक फ़ील्ड सौर वायु द्वारा विकृत होता है जो दबाव डालता है।

- हालांकि, इसे पृथ्वी के मैग्नेटिक फ़ील्ड के दबाव द्वारा दूर रखा जाता है।

- मैग्नेटोपॉज मैग्नेटोस्फीयर की सीमा है।

- मैग्नेटोस्फीयर असममित है, जिसमें सूर्य की ओर का पक्ष लगभग 10 पृथ्वी की त्रिज्या तक फैला हुआ होता है, जबकि दूसरी ओर एक मैग्नेटोटेल में 200 पृथ्वी की त्रिज्या से अधिक फैला हुआ होता है।

मैग्नेटोशीत

मैग्नेटोपॉज के ठीक बाहर का अशांत मैग्नेटिक क्षेत्र मैग्नेटोशीत के रूप में जाना जाता है।

- मैग्नेटोपॉज के सूर्य की ओर स्थित क्षेत्र को बॉव शॉक कहा जाता है, जहाँ सौर वायु अचानक धीमी हो जाती है।

प्लाज्मास्फीयर

मैग्नेटोस्फीयर के अंदर प्लाज्मास्फीयर है।

- यह एक क्षेत्र है जिसमें कम ऊर्जा वाले चार्ज कण होते हैं।

- यह 60 किमी की ऊँचाई से शुरू होता है और 3 या 4 पृथ्वी की त्रिज्या तक फैला होता है, और इसमें आयनोस्फीयर भी शामिल है।

- यह क्षेत्र पृथ्वी के साथ घूमता है।

ऑरोरा

ऑरोरा वह ल्यूमिनसेंट चमक है जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में होती है, जो चार्ज कणों द्वारा उत्पन्न होती है जो ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर से नीचे आती हैं।

- इनमें से कुछ कण आयनोस्फीयर में प्रवेश करते हैं और वहाँ के परमाणुओं के साथ टकराते हैं।

- इससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आणविक इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजना होती है।

- अणु अपने मूल स्थिति में लौटकर फोटॉनों का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो ऑरोरा बनाते हैं।

- वे पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल (80 किमी के ऊपर) में फोटॉनों के उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं, आयनित नाइट्रोजन के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को पुनः प्राप्त करने और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणुओं से उत्साहित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में लौटने से।

- चार्ज कण मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइनों का अनुसरण करते हैं जो हमारे ग्रह और इसके वायुमंडल में मैग्नेटिक ध्रुवों के पास स्थित होती हैं।

- इसलिए, ऑरोरा अधिकतर उच्च अक्षांशों (आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों) में देखी जाती है।

ऑरोरा का रंग

ऑरोरा का रंग उस प्रकार के परमाणु पर निर्भर करता है जो उत्तेजित होता है और उसके इलेक्ट्रॉन कैसे उन उत्तेजित अवस्थाओं से ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं।

ऑरोरा का वर्गीकरण

- एक ऑरोरा या तो एक डिफ्यूज़ या एक डिस्क्रीट ऑरोरा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- डिफ्यूज़ ऑरोरा एक विशेषता रहित चमक है जो आकाश में हो सकती है लेकिन काली रात में भी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती और ऑरोरल जोन (वह क्षेत्र जहाँ ऑरोरा दिखाई देते हैं) की सीमा को परिभाषित करती है।

- डिस्क्रीट ऑरोरा डिफ्यूज़ ऑरोरा के भीतर तेज़-परिभाषित विशेषताएँ होती हैं; ये चमक में भिन्न होती हैं, जो कि लगभग दिखाई देने से लेकर रात में समाचार पत्र पढ़ने के लिए पर्याप्त उज्ज्वल होती हैं।

- डिस्क्रीट ऑरोरे अक्सर मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइनों या परदे जैसे संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं।

- ये सेकंडों में बदल सकते हैं या घंटों तक अपरिवर्तित चमक सकते हैं, ज्यादातर फ्लोरोसेंट हरे रंग में।

उत्तरी अक्षांशों में ऑरोरा

उत्तरी अक्षांशों में, इसे ऑरोरा बोरेलिस (या उत्तरी रोशनी) के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम 1621 में सुबह की रोशनी की रोमन देवी ऑरोरा और उत्तर की हवा के ग्रीक नाम बोरेस के नाम पर रखा गया था।

ऑरोरा बोरेलिस अक्सर सर्दियों के विषुव के आसपास होती है जब यह लंबे समय तक अंधेरा रहता है।

दक्षिणी ऑरोरा

ऑरोरा बोरेलिस का दक्षिणी समकक्ष, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस (या दक्षिणी रोशनी), लगभग समान विशेषताएँ रखता है।

यह उत्तरी ऑरोरल जोन के साथ समानांतर में बदलता है और अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उच्च दक्षिणी अक्षांशों से देखा जा सकता है।

ज्योमाग्नेटिक तूफान

मैग्नेटोस्फीयर में बदलते हुए परिस्थितियाँ, जिसे स्पेस वेदर के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से सौर गतिविधि द्वारा संचालित होती हैं।

- यदि सौर वायु कमजोर होती है, तो मैग्नेटोस्फीयर फैलता है; जबकि यदि यह मजबूत होती है, तो यह संकुचित होता है।

- तीव्र गतिविधियों की अवधि, जिसे ज्योमाग्नेटिक तूफान कहा जाता है, तब होती है जब सूर्य के ऊपर एक कोरोना मास इजेक्शन फटता है और सौर प्रणाली में एक झटका तरंग भेजता है।

- इसमें पृथ्वी तक पहुँचने में दो दिन लगते हैं।

- पृथ्वी की सतह पर, एक मैग्नेटिक तूफान को पृथ्वी के मैग्नेटिक फ़ील्ड की ताकत में अचानक गिरावट के रूप में देखा जाता है।

प्रभाव

- आयनोस्फीयर गर्म और विकृत हो जाता है, जिससे लंबी दूरी की रेडियो संचार कठिन हो जाती है।

- आयनोस्फीयर का विस्तार उपग्रहों में खींचाव बढ़ा सकता है, और उनके कक्षाओं को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है।

- ज्योमाग्नेटिक तूफान उपग्रह संचार प्रणालियों जैसे GPS को बाधित कर सकते हैं।

- अंतरिक्ष यात्रियों और ऊँचाई पर उड़ने वाले पायलटों को उच्च विकिरण स्तरों का सामना करना पड़ेगा।

- बिजली ग्रिड में उच्च वोल्टेज की वृद्धि होगी जिससे ब्लैकआउट हो सकते हैं।

वैन एलेन विकिरण बेल्ट

वैन एलेन विकिरण बेल्ट एक क्षेत्र है जिसमें ऊर्जावान चार्ज कण होते हैं, जो सौर वायु से उत्पन्न होते हैं, जो कि उस ग्रह के मैग्नेटिक फ़ील्ड द्वारा पकड़े और चारों ओर रखे जाते हैं।

- ऐसे दो समवृत्त टायर-आकार के क्षेत्र हैं। आंतरिक बेल्ट 1-2 पृथ्वी की त्रिज्या पर है जबकि बाहरी बेल्ट 4-7 पृथ्वी की त्रिज्या पर है।

- सौर वायु को पकड़कर, ये बेल्ट ऊर्जावान कणों को विचलित करते हैं और वायुमंडल की रक्षा करते हैं।

- बेल्ट उपग्रहों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण समय बिताने पर अपने संवेदनशील घटकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कवच की आवश्यकता होती है।

- बेल्ट के परे, उन्हें ब्रह्मांडीय किरणों और सौर कण घटनाओं से अतिरिक्त खतरों का सामना करना पड़ता है।

मुख्य प्रश्न

- चाँद के विभिन्न चरणों को संक्षेप में समझाएँ। (150 शब्द)

- डायनमो सिद्धांत के बारे में चर्चा करें। ज्योमाग्नेटिक तूफानों के प्रभाव क्या हैं? (250 शब्द)

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक केंद्र में पिघले हुए लोहा और निकेल के संवहन धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है। ये धाराएँ आवेशित कणों का प्रवाह ले जाती हैं और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाले आयनित आवेशित कणों (जिसे सौर वायु कहा जाता है) को मोड़ता है और उन्हें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है। इस चुंबकीय ढाल के बिना, सौर वायु धीरे-धीरे हमारे वायुमंडल को नष्ट कर सकती थी, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाता। मार्स के पास एक मजबूत वायुमंडल नहीं है जो जीवन का समर्थन कर सके क्योंकि इसके पास इसे बचाने वाला कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है।

डीनेमो सिद्धांत: पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन

डीनेमो सिद्धांत एक तंत्र का प्रस्ताव करता है जिसके द्वारा पृथ्वी या किसी तारे जैसे खगोलीय निकाय का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसे खगोलीय समय के पैमाने पर बनाए रखा जाता है (लाखों वर्षों तक)। यह सिद्धांत सुझाव देता है कि बाहरी कोर में संवहन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न Coriolis प्रभाव के साथ मिलकर, आत्म-समर्थित पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है।

तंत्र

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में उत्पन्न होता है, जो आंतरिक कोर की तुलना में कम दबाव के कारण तरल है।

- बाहरी कोर का तापमान 4400 °C से 6000 °C के बीच होता है।

- ताप के स्रोत में शामिल हैं:

- (क) कोर के संकुचन द्वारा जारी ऊर्जा

- (ख) आंतरिक कोर सीमा पर ऊर्जा जो इसके बढ़ने पर जारी होती है

- (ग) पोटेशियम, यूरेनियम और थोरियम की रेडियोधर्मिता।

- बाहरी कोर के भीतर तापमान, दबाव और रचना के अंतर संवहन धाराएँ उत्पन्न करते हैं, जिसमें ठंडी, घनी सामग्री नीचे जाती है जबकि गर्म, कम घनी सामग्री ऊपर आती है।

- तरल लोहा (जो बाहरी कोर में पाया जाता है) का यह प्रवाह विद्युत धाराएँ उत्पन्न करता है, जो बदले में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं।

- इन क्षेत्रों से गुजरने वाले आवेशित धातुएँ अपनी स्वयं की विद्युत धाराएँ बनाती हैं, और इस प्रकार चक्र जारी रहता है। यह आत्म-समर्थित चक्र जियोडायनेमो के रूप में जाना जाता है।

Coriolis बल द्वारा उत्पन्न आवेशित कणों की घूर्णन गति का अर्थ है कि बनाए गए अलग-अलग चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, उनका संयुक्त प्रभाव एक विशाल ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है।

कोर में संवहन धाराएँ

चुंबकीय क्षेत्र

चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो आयनोस्फीयर के ऊपर है और इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बाहरी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है।

- यह अंतरिक्ष में कई दसियों हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय किरणों के आवेशित कणों से बचाता है, जो अन्यथा ऊपरी वायुमंडल, जिसमें ओज़ोन परत शामिल है, को हटा सकता है।

- बहुत सी ब्रह्मांडीय किरणें हेलियोस्फियर (सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र) द्वारा सौर प्रणाली से बाहर रखी जाती हैं।

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र

चुंबकीय सीमा

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर वायु द्वारा उत्पन्न दबाव से और विकृत होता है।

- हालाँकि, यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव द्वारा दूर रखा जाता है।

- चुंबकीय सीमा चुंबकीय क्षेत्र की सीमा है।

- चुंबकीय क्षेत्र असममित है, जिसमें सूर्य की ओर का पक्ष लगभग 10 पृथ्वी व्यास तक फैला है, जबकि दूसरी ओर का हिस्सा 200 पृथ्वी व्यास से अधिक फैला है।

मैग्नेटोशीथ

चुंबकीय सीमा के ठीक बाहर का अशांत चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोशीथ के रूप में जाना जाता है।

बौ शॉक

चुंबकीय सीमा के सूर्य की ओर बौ शॉक है, वह क्षेत्र जहाँ सौर वायु अचानक धीमी होती है।

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र

प्लाज्मास्फीयर

चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्लाज्मास्फीयर है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम ऊर्जा वाले आवेशित कण होते हैं।

- यह 60 किमी की ऊँचाई से शुरू होता है, और 3 या 4 पृथ्वी व्यास तक फैला हुआ है, और इसमें आयनोस्फीयर भी शामिल है।

- यह क्षेत्र पृथ्वी के साथ घूमता है।

ऑरोरा

ऑरोराका नाम पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में चमकने वाले प्रकाश के लिए दिया गया है, जो ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से गिरते हुए आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होता है।

- इनमें से कुछ कण आयनोस्फीयर में प्रवेश करते हैं और वहां के परमाणुओं से टकराते हैं।

- यह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं के इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करता है।

- अणु अपने मूल अवस्था में लौटने पर प्रकाश के फोटोन को उत्सर्जित करते हैं, जो ऑरोरा का निर्माण करते हैं।

- ये ऊपरी वायुमंडल (80 किमी से ऊपर) में फोटोन के उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं, आयनित नाइट्रोजन अणुओं द्वारा एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में लौटने के कारण।

- आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पालन करते हैं जो हमारे ग्रह और इसके वायुमंडल में चुंबकीय ध्रुवों के पास होते हैं।

- इसलिए, ऑरोरा सामान्यतः उच्च अक्षांशों (आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों) में देखी जाती है।

ऑरोरा का रंग उस प्रकार के परमाणु पर निर्भर करता है जो उत्तेजित होता है और कैसे उसके इलेक्ट्रॉनों उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं।

ऑरोरा का वर्गीकरण

एक ऑरोरा को या तो विसरित या विशिष्ट ऑरोरा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- विसरित ऑरोरा एक फीचरलेस चमक है जो आसमान में हो सकती है, जिसे अंधेरी रात में भी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और यह ऑरोरल क्षेत्र (जहाँ ऑरोरा दिखाई देती है) की सीमा को परिभाषित करती है।

- विशिष्ट ऑरोरा विसरित ऑरोरा के भीतर स्पष्ट रूप से परिभाषित विशेषताएँ हैं; ये चमक में भिन्न होती हैं, जो रात में समाचार पत्र पढ़ने के लिए पर्याप्त उज्ज्वल होती हैं।

- विशिष्ट ऑरोरा अक्सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ या पर्दा जैसे संरचनाओं को प्रदर्शित करती हैं।

- ये सेकंडों के भीतर बदल सकती हैं या घंटों तक स्थिर रह सकती हैं, अक्सर फ्लोरेसेंट हरे रंग में।

उत्तरी अक्षांशों में, इस प्रभाव को ऑरोरा बोरियलिस (या उत्तरी रोशनी) के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम 1621 में सुबह की देवी, ऑरोरा, और उत्तरी वायु के लिए ग्रीक नाम, बोरियास, के नाम पर रखा गया था।

ऑरोरा बोरियलिस सामान्यतः सर्दियों के विषुव के आसपास होती है, जब रात के लंबे समय तक अंधेरा रहता है।

ऑरोरा बोरियलिस

ऑरोरा बोरियलिस का दक्षिणी समकक्ष, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस (या दक्षिणी रोशनी), लगभग समान विशेषताएँ हैं।

- यह उत्तरी ऑरोरल क्षेत्र के साथ एक साथ बदलता है और यह अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया में उच्च दक्षिणी अक्षांशों से देखा जा सकता है।

जियोमैग्नेटिक तूफान

चुंबकीय क्षेत्र में भिन्न परिस्थितियों को ब्रह्मांडीय मौसम के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से सौर गतिविधि द्वारा संचालित होते हैं।

- यदि सौर वायु कमजोर होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र फैलता है; जबकि यदि यह मजबूत होती है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र को संकुचित करता है।

- तीव्र गतिविधियों की अवधियों को जियोमैग्नेटिक तूफान कहा जाता है, जब सूर्य के ऊपर एक कोरोनल मास इजेक्शन फटता है और सौर प्रणाली के माध्यम से एक सदमे की लहर भेजता है।

- पृथ्वी की सतह पर, एक चुंबकीय तूफान को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत में तेजी से गिरावट के रूप में देखा जाता है।

प्रभाव

- आयनोस्फीयर गर्म और विकृत हो जाता है, जिससे लंबी दूरी की रेडियो संचार में कठिनाई होती है।

- आयनोस्फीयर का विस्तार उपग्रहों के खींचने को बढ़ा सकता है, और उनके कक्षाओं को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है।

- जियोमैग्नेटिक तूफान उपग्रह संचार प्रणालियों जैसे GPS में बाधा डाल सकते हैं।

- अंतरिक्ष यात्री और उच्च ऊँचाई वाले पायलट उच्च विकिरण स्तर का सामना करेंगे।

- इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड में वोल्टेज में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे ब्लैकआउट हो सकता है।

वान एलन विकिरण बेल्ट

वान एलन विकिरण बेल्ट ऊर्जावान आवेशित कणों का एक क्षेत्र है, जो सौर वायु से उत्पन्न होते हैं, जो ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पकड़े जाते हैं और ग्रह के चारों ओर बनाए रखे जाते हैं।

- ऐसे दो अंडाकार आकार के क्षेत्र हैं। आंतरिक बेल्ट 1–2 पृथ्वी व्यास पर है जबकि बाहरी बेल्ट 4–7 पृथ्वी व्यास पर है।

- सौर वायु को पकड़कर, ये बेल्ट ऊर्जावान कणों को मोड़ते हैं और वायुमंडल की रक्षा करते हैं।

- ये बेल्ट उपग्रहों के लिए खतरनाक होते हैं, जिन्हें यदि वे उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण समय बिताते हैं, तो उनके संवेदनशील घटकों की उचित सुरक्षा के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए।

- बेल्ट के बाहर, उन्हें ब्रह्मांडीय किरणों और सौर कण घटनाओं से अतिरिक्त खतरों का सामना करना पड़ता है।

मुख्य प्रश्न

1. चाँद के विभिन्न चरणों को संक्षेप में समझाएँ। (150 शब्द)

- प्रस्तावना: चाँद के बारे में 2 पंक्तियों में बताएं।

- मुख्य भाग: चाँद के विभिन्न चरणों को चित्रों सहित समझाएँ।

- निष्कर्ष: इसके महत्व का 2 पंक्तियों में उल्लेख करें।

जियोमैग्नेटिज़्म के डीनेमो सिद्धांत पर चर्चा करें। जियोमैग्नेटिक तूफानों के प्रभाव क्या हैं? (250 शब्द)

- प्रस्तावना: पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में दो पंक्तियाँ लिखें।

- मुख्य भाग: (1) डीनेमो सिद्धांत की व्याख्या करें। (2) अवधारणा को परिभाषित करने के बाद जियोमैग्नेटिक तूफानों के प्रभावों को सूचीबद्ध करें।

- निष्कर्ष: निष्कर्ष के रूप में चुंबकीय क्षेत्र के महत्व के बारे में 2 वाक्य लिखें।

डायनमो सिद्धांत: पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण

डायनमो सिद्धांत एक तंत्र का प्रस्ताव करता है जिसके द्वारा एक आकाशीय पिंड जैसे पृथ्वी या किसी तारे ने एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है और इसे खगोलीय समय के पैमाने (लाखों वर्षों) तक बनाए रखा जाता है। यह सिद्धांत सुझाव देता है कि बाहरी कोर में संवहन, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलीस प्रभाव के साथ मिलकर, स्वयं-संवर्धित पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है।

- पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में उत्पन्न होता है, जो आंतरिक कोर की तुलना में कम दबाव के कारण तरल होता है।

- बाहरी कोर का तापमान 4400 °C से 6000 °C के बीच होता है।

बाहरी कोर के अंदर तापमान, दबाव और संरचना में भिन्नताएँ संवहन धाराओं का निर्माण करती हैं, क्योंकि ठंडी, घनी सामग्री नीचे जाती है जबकि गर्म, कम घनी सामग्री ऊपर उठती है।

- तरल लोहे का यह प्रवाह (जो बाहरी कोर में पाया जाता है) विद्युत धाराएँ उत्पन्न करता है, जो बदले में चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं।

- इन क्षेत्रों के माध्यम से प्रवाहित चार्ज धातु अपनी स्वयं की विद्युत धाराएँ बनाते हैं, और इस प्रकार चक्र जारी रहता है। यह स्वयं-संवर्धित चक्र भू-डायनमो के रूप में जाना जाता है।

- कोरियोलीस बल के कारण चार्ज कणों की घूर्णन गति का मतलब है कि बने हुए अलग-अलग चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, उनका सामूहिक प्रभाव मिलकर ग्रह का एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।

चुंबकीय क्षेत्र

चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के विस्तार द्वारा परिभाषित किया गया है। यह कई हजारों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैला हुआ है, जो पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय किरणों के चार्ज कणों से बचाता है, जो अन्यथा ऊपरी वायुमंडल, जिसमें ओज़ोन परत शामिल है, को नष्ट कर देते।

- बहुत सी ब्रह्मांडीय किरणें सौर प्रणाली से बाहर हेलियोस्फीयर (सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र) द्वारा रोकी जाती हैं।

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर वायु द्वारा उत्पन्न दबाव से और विकृत होता है। हालांकि, इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव द्वारा रोका जाता है।

- मैग्नेटोपॉज चुंबकीय क्षेत्र की सीमा है।

- चुंबकीय क्षेत्र विषम है, जिसमें सूर्य की ओर का पक्ष लगभग 10 पृथ्वी की त्रिज्या तक होता है, परन्तु दूसरी ओर मैग्नेटोटेल में 200 पृथ्वी की त्रिज्या से अधिक फैला होता है।

मैग्नेटोशीत

मैग्नेटोपॉज के ठीक बाहर का तूफानी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोशीत के रूप में जाना जाता है।

बौ शॉक

मैग्नेटोपॉज के सूर्य की ओर बौ शॉक है, वह क्षेत्र जहाँ सौर वायु अचानक धीमी हो जाती है।

प्लाज्मास्फीयर